引言:前些时日,随着

河南省伊川县徐阳村

的陆浑戎贵族墓的出土,混入中原地区的戎狄部族,再次进入了大众的视野。其实不为人知的是,他们是春秋早期的中原入关者,也曾经对中原诸侯的生存造成了严重威胁,并和郑庄公,宋襄公,齐桓公,晋文公,秦穆公,楚庄王等春秋霸主交锋;但是同时,他们又盛产各种美女和骁勇之士,以战争,通婚,交换俘虏的方式与诸夏融合,直到今天,中国地图上都有他们留下的痕迹。

下面,我们将以这篇长文,来回顾春秋时代戎狄与诸夏的交往历程,梳理他们的兴衰往事。

在西周末年和春秋前期,戎狄诸部已经开始或明或暗的向南方和中土迁徙渗透,在公元前774年西周完蛋的前夜,王室重臣郑桓公看到了关中出现了岐山崩塌,三川断流的地理灾害,以及西戎势力的炽盛,意识到 大洪水已经进入了倒计时,于是他和王室史官史伯讨论郑国的去向,认为不找好封地,自己连死的地方都没了:

桓公为司徒,甚得周众与东土之人,问于史伯曰:“

王室多故,余惧及焉

,其何所可以逃死?”史伯对曰:“

王室将卑,戎狄必昌,不可逼也

。当成周者,南有荆、蛮、申、吕、应、邓、陈、蔡、随、唐;北有卫、燕、狄、鲜虞、潞、洛、泉、徐、蒲;西有虞、虢、晋、隗、霍、杨、魏、芮;东有齐、鲁、曹、宋、滕、薛、邹、莒;是非王之支子母弟甥舅也,则皆蛮、荆、戎、狄之人也。非亲则顽,不可入也。

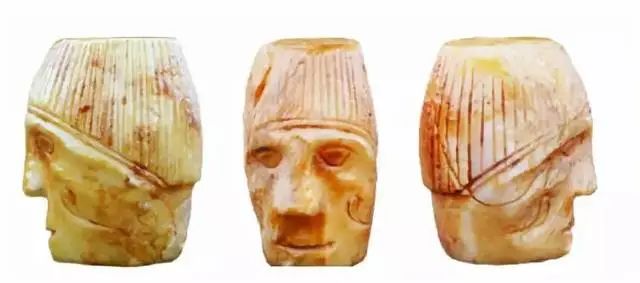

1980年周原出土的西周雕像 周天子的胡人巫师

从这段描述分析,当时戎狄已经在中国西北和诸夏杂居并处:其中骊戎,允姓之戎(一部分为陆浑戎)等西戎族群位于关中附近;赤狄诸部占据长治,屯留,潞城,沁县等地,白狄最早位于陕北无定河流域,趁着西周末年大洪水,他们得以渗透到渭水之滨;长狄在西周末年最早位于山西长子县一带;此外,还有被称为群狄的丽土之狄和徐,蒲等戎狄部族;陆浑戎因为和晋人的关系,他们开始向南迁徙,在晋惠公时代迁徙到了晋南的荒芜地带立国。

在文化上,白狄本来的姓氏是

姮

,但是其鲜虞部族疑似吸收了流亡的姬周后裔,所以鲜虞是姬姓;赤狄是隗姓;而长狄是漆姓;骊戎由于和姬周王室有关系,所以也有姬姓首领。

按照周朝习俗,少数民族的君主的爵位一般都是子爵,但是由于鲜虞族和周王室有或真或假的渊源,所以他们的君主敢于自封公侯。

他们与诸夏语言不通,风俗差异巨大,喜欢进行放牧和行猎,但也有一定的农业传统;他们喜欢吃半生不熟的生肉,好饮酒,喜欢交换新鲜的货物;从卫国人和戎狄在庐帐中结盟的习惯来看,他们也会住在庐帐中,其女性更加自由奔放,受到的束缚更少。以上风俗,也解释了戎狄为什么能够长途跋涉,在山地和平原地带进行漫长迁徙的原因。

在战术上不同于后来的游牧民族,此时还不算完全意义上的游牧民的他们还是以步战作为主要行动方式,比如郑国人在对比戎狄和郑国的打法时,就提到彼步我车,说明对方是以更加激动的步兵战术威胁诸夏的。

在西周灭亡之后,戎狄更是在大洪水中猖獗一时,并继续对中原渗透,他们的高调表现,也引发了西土的两个大国:秦国和晋国的强力反弹。

其结果,就是秦晋的崛起,反而引发了数波戎狄迁徙活动,并开始让各区域的诸侯国加入到春秋世界的大互动中来。

晋国最早的中心仅位于晋南地区,方圆百里,远离周王室,长期和戎狄为邻居。在早期晋国完成了曲沃代翼的以小克大之后,晋国在晋献公时代大举扩张:

"

狄之广莫,于晋为都。晋之启土,不亦宜乎

"

,他向山西河南地区的同宗小邦还有戎狄进行贪吃蛇运动,晋国对外吞并了虞国,虢国,魏国等小邦,而且频繁讨伐从骊山下迁徙到晋地附近的骊戎等部族。在这一过程中,晋国逐渐吞并了汾水流域,而且拥有了大量的戎狄人口作为国家基石之一。

而且戎狄血统大量渗入晋国的统治阶层,比如在讨伐骊戎的战争中,晋献公除了来自贾国的正妻之外,晋献公日后又取了大戎狐姬和小戎子两个妾室,其中大戎狐姬生下了重耳(晋文公),小戎子生下了夷吾(晋惠公);日后晋献公在讨伐战争中,还从骊戎得到了美女骊姬。这些戎夏混血的公子都有自己的亲缘族群,比如公子重耳日后投奔的白狄,晋惠公母系的允姓之戎等等。

也许是在对戎狄的持续战争中,晋国君主们较早意识到加强君力,重视卿大夫才能的重要性,所以无论是晋献公迫害晋公族,导致“晋无公族”,还是日后晋文公时代按照军功分封各路异姓卿大夫,都和晋人较早与戎狄混战,礼法观念相对淡薄不无关系。而这样的文化背景,又给战国初年三晋朝气蓬勃的变法运动奠定了基础。

秦国大堡子山遗址出土的戎狄骑射形象,具有斯基泰风格

在河西之地的秦国,同样将对戎狄作战视为早期发展壮大的必要手段。

在齐鲁在海岱地区争霸,晋国在晋南地区休养生息的时候,秦国也在孜孜不倦的从戎狄手里争夺领土和西周遗民。他们征伐的对象,既有亳社,荡社这样的殷商遗民,也有各种西戎名下的杂种戎狄。在这一阶段中,日后前往晋南的陆浑戎和骊戎多次挨打。在和戎狄交战,兑现周王室空头支票的过程中,秦人“秦能攻逐戎,即有其地”,而且有的风俗明显具有外族色彩,比如秦人祭祀上帝的太牢就是骝驹、黄牛、羝羊,区别于其他中原诸侯的牛羊猪;而以狗御蛊,在建筑物地基殉狗的风俗,则有典型的殷商遗风。

在秦国和晋国的早期暴力扩疆中,大队戎狄走下了黄土高坡,开始向黄河中下游平原进行了第一波迁徙。这导致了第三级地理阶梯上的诸侯国,遭到了来自西北的直接冲击。

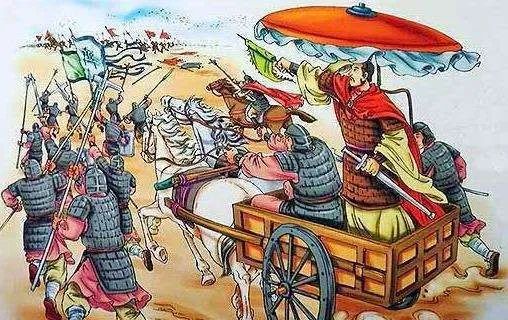

公元前662年,领土位于今河北省邢台的邢国首先遭殃,而且经过了和中原人的接触,戎狄明白了钟鼓的含义,于是特地鸣钟击鼓,大张旗鼓地对邢国发动侵略战争。而齐桓公也适时地发兵狙击,命令齐,曹,宋三国军队前去救援,前进到邢国南部地区停下;而戎狄军队也适时地转变了攻击方向,他们在公元前660年绕开诸夏联军的正面,突然对卫国发动突袭,一直杀到了卫国荥阳附近。

之前卫君已经因为将自己的宠物鹤们封为大夫和将领而民怨载道,贵族离心离德,现在面对戎狄的强力突袭,自然力不从心。

这一战极为惨烈,虽然明知战况不利,但是卫懿公以大贵族一贯的傲慢,不愿意屈辱地收起自己的旗帜逃跑,而被戎狄群起围攻,最后战死。

他身边的卫国将领和大夫被一网打尽,没人能幸免遇难,卫军甚至没有人向周天子和诸侯国通报败讯。

战败之后,仅有两个被俘的史官声称自己掌管国家的宗庙,没有他们献上宗庙,卫国就不算完蛋,所以他们骗取了戎狄信任,从戎狄军营中脱身,回国之后他们让卫国百姓连夜逃跑,但是在路上遭遇戎狄军队捕杀,卫人伤亡惨重。当年藩屏王室的大诸侯国,提防殷商的姬周要塞,现在沦落到了仅有千人幸存,

此战堪称春秋时代最惨烈的歼灭战之一。

面对戎狄的凶猛攻势,当时郑文公派攻子高克出兵救援,但是郑国人师溃而归;宋桓公亲自带兵前去接应,结果宋军仅仅是到了黄河边上,仅仅敢将流亡到黄河边的卫国移民700余人安顿下来,而齐国听闻卫国灭亡的惨剧,也仅仅是派出3000人戍卫曹地,而不敢进一步有所行动。

正当中原诸侯国沉浸在卫国完蛋的悲剧中时,戎狄转移了活动区域,他们在公元前659年突然北上,袭击了之前已经破坏过的邢国,导致这个小国国破家亡,人口流散。最后在齐国和宋国的接应下,邢国迁都到了黄河南岸的夷仪,在这里延续国祚。

面对戎狄对华北平原的肆虐,齐桓公的策略沿黄河南岸加固城池,修建堡垒,也就是暂时默认戎狄对华北平原的大规模肆虐。

因为此时和戎狄一样存在巨大威胁的,是蛮性未脱,同样对中原存在巨大威胁的楚国。这只巨兽正在走出江汉平原,对北方发起猛烈的挑战。

惟其如此,史书中才有这样一句感叹:南夷与北狄交,中国不绝如线。

在灭亡邢国数年后,公元前656年,当时又出现了对戎狄部族比较有利的时机:晋国太子申生被勒令自杀,随后晋君卒,晋国历经了一个较长的君位争夺期。最终到了前650年,晋国大夫们接回了受到秦国支持的公子夷武,是为晋惠公,作为对秦人的回报,还有对母系允姓之戎的关照,他将一部分允姓之戎带回晋南地区安置,安置在荒芜地带任其缓慢生长。

由于长期内乱和大夫们的内战,晋国国力损耗,而晋惠公回国了就对支持自己的秦人翻脸不认人,导致晋国内外失和,最后在644年,同仇敌忾的秦军在韩原之战中大败晋人,连晋惠公本人都被岐下野人俘虏了,险些被秦人拿去祭祀上帝。在公元前636年,晋文公即位重整山河之前,诸戎狄部落暂时失去了他们在北方最有力的打击者:

山西北部的白狄占领了受铎,狐厨等地,这里距离晋国的绛都仅有50公里,对扩张期的晋国构成了一把达摩克里斯之剑。戎狄盛极一时。

对于诸夏世界,戎狄部族不仅要在军事压制诸夏,还要在国君继承方面保留一手,他们也会收容流亡公子,对他们进行政治投资。

而戎狄比较成功的政治投资,当然要数收容有一半戎狄血统的重耳了。

公元前655-644年,重耳逃离了内政混乱的晋国,前往母亲大戎狐姬所属的白狄部族避难,在这里,重耳安顿部下,还与白狄王公在渭水上狩猎,苦练武艺,这也拉近了他和戎狄诸部的关系,让戎狄成为他日后可以调动的一支力量。有趣的是,重耳在戎狄居住时戎狄给他许配的妻子季隗,也在左传中留下了只言片语:重耳为了逃避晋国的追杀,于是决定离开,在离开时,他对季隗说:等我25年,我回不来了你再改嫁吧。这个女子含蓄而不失机智地回应道:

等25年过去了,我坟头的松柏都该长得很大了,不过(在过去的时间里)我还是乐意成为您的妻室。

在流亡路上,重耳的重臣狐偃还有狐毛,其实也都出自戎狄部落,追随他流亡列国。

在重耳流亡7国的岁月里,戎狄也没有闲着。

在公元前650年,戎狄诸部看准周朝王土之内,苏氏大夫和周天子的长期不和,一举发兵攻陷了苏氏的主城温邑,并以此为中心窥探周王室。有了这个王土内的要塞,周王室的内部纠纷和兵力调度情况,就都在戎狄的眼皮底下了。

7年之后,公元前643年,齐桓公崩,齐国诸侯公子们混战一番,齐桓公经营的黄河防线出现缺口,一部分戎狄冲破防线,入侵到了齐鲁宋卫四国之间的地带过上了半游牧生活。

宋襄公则希望趁着帮助齐国平乱的机会称霸.期间为了防止新的中原霸主出现,这部分戎狄试图支援齐桓公的叛乱公子,进而扩大在齐国的影响力,但是被图霸的宋襄公击败。

可随后宋襄公的图霸野心遭到了楚国的强力干预,并随着泓之战的失败化为泡影。

郑文公看到宋国霸业衰败,于是也有了一点小想法,他出兵袭击和东周王室有良好关系的滑国,而且还拘留了周王室派去谴责郑国的两个大夫,眼看外交手段不成,此时已经衰败不堪的周王也拿郑国没有办法,不惜引狼入室的周襄王,邀请近在咫尺的戎狄出手,帮助自己“整肃纲纪”。

赤狄等部族一看大喜过望,

这下可以名正言顺的出兵干预中原内务了

。在轻松击败了郑国之后,周襄王以迎娶戎狄公主隗氏为奖励报答戎狄,这就让那些打出尊王攘夷旗号的诸侯们十分尴尬了。

接下来的剧情,就是春秋时代戎狄进行的最大胆操作:以赤狄裔王后干预王室内政,但是最终以失败告终了。

在戎狄的政治传统中,女贵族的话语权比中原女性大很多,戎狄的真实目的是以政治联姻打入诸夏上层,控制周天子只是他们的第一步,而周襄王并不甘心被控制,于是隗氏和周襄王的弟弟王子带勾搭成奸,两人逐步地架空了周天子。最后在公元前653年,政变的结果是王子带在周王室内部叛徒桃子,颓叔的带领下造反,带领赤狄军队将周王师再次打得丢盔弃甲,迫使周天子逃亡到了郑国,随后戎狄又将王子带和隗后安置在温邑,以图后举。

与此同时,

秦晋两国为了加重中原乱局,趁机混水摸鱼,在公元前638年,两国联手,意味深长地将原本活动在晋西北的陆浑戎,以武装押运的方式集体迁到伊洛之地,作为制衡周王室和其他中原诸侯的小棋子。

此后,“伊川披发”在汉语中,就成为了国家丧乱的先兆的代名词。

但是东周王城内的变局已经让诸夏国家警惕起来,最终一直到公元前635年,晋文公出手分兵两路,一边以王室内乱是姬姓家事为由,阻止了秦穆公干涉中原;同时又一路攻入温地,斩杀了叛乱的王子带和戎狄王后;然后另一路大军进入郑国,将周王送回荒废已久的王都。在历经了这一波风潮后,周天子将王土内的原地等城送给了晋文公作为封地。王土上的赤狄军队被驱逐出境。

戎狄以王后控制周天子的计划落空,而且戎狄扶持小宗+叛臣的王子带,还以王后干政,这些行为

严重冒犯了齐桓公联合诸侯时确立的不立小宗,遵奉大宗的原则,引发了诸夏的警惕之心。

在前述的历史进程中,中国各地的诸侯国其实是按照江汉-江淮-中原-海岱-关中-晋地为各自的小片区进行互动的,但是秦晋的扩张引发了戎狄的迁徙,而南迁的戎狄又迫使黄河中下游和海岱地区作出回应;与此同时,随着“重耳之亡”这样的贵族流亡行为的增加,上述几个片区的诸侯开始了更加频繁的互动,联系也更加紧密。

外敌的威胁就是这样加重一个群体的文化认同的。

日后,日益兴起的晋文公不可避免地和傲慢的楚成王就中原归属发生争执,争执的顶峰,就是著名的城濮之战。按照清华简《系年》的记载:

“令尹子玉遂率郑、卫、 陈、蔡及群蛮夷之师以交文公,文公率秦、齐、宋及戎之师以败楚师于城濮

;遂朝周襄王于衡雍,献楚俘馘,盟诸侯于践土。”可见凭借自己在戎狄中的威望,文公调动了戎狄之军为自己助阵,击败了有南蛮相助的楚军。

虽然晋文公虽然带领诸夏击败了楚国,而且日后,南迁晋南的允姓之戎还配合晋国在崤山伏击偷袭郑国的秦军,但是戎狄依旧呈现出尾大不掉的态势。因此城濮之战后,晋国作三行以抵御戎狄,2年之后的公元前629年,晋国组建五军以抵御戎狄,除了楚国,晋国将同为外族和巨大军事威胁的戎狄部落联盟,作为最主要的防御对象。

几乎是与此同时,趁着戎狄的主要力量在应对晋文公的时机,之前遭到灭国打击的卫国,已经从700口遗民的规模,恢复到了能组织数百乘战车的兵力(一乘战车后有50-70名步卒),他们趁着戎狄和晋国周旋的时机,一举吞并了也受到戎狄袭击,但和戎狄勾结的邢国,而且成功击破了戎狄对灭邢的干预。

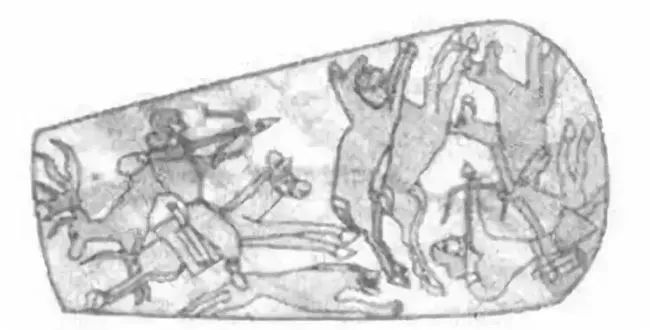

自媒体喜欢用的所谓“戎狄“形象,把战狼演成战羊,把诸夏演成煮虾

随着晋国国力的进一步膨胀,晋国周边的戎狄日益为晋人所不容。而且历史演进到这一步,戎狄部族领土不相连,需要跨国沟通行动的问题日益明显;其领土上缺乏固定据点,虽然便于迁徙,但是不利于长期积累国家财富和人力资源,最重要的是,诸夏国家和他们第一波入侵时的技术差距逐渐被抹平,先秦诸侯在战斗中逐渐适应了戎狄轻快的步兵战术,发展了自己更灵活的步兵部队和车步协同战术,比如魏舒的毁车为行,就是在和戎狄战斗中进行的战术升级。因此诸夏和戎狄之间开始攻守异形。

到了公元前628年,也许是因为外敌入侵,也许是因为晋国对戎狄高层的分化瓦解,史书中出现了“狄有难”的简单记载,这意味着戎狄联盟出现了裂痕,这也给诸夏的反扑提供了机会。就在当年,恢复元气的卫国大举入侵狄族领土,迫使戎狄酋长签订城下之盟;公元前627年戎狄趁着晋文公崩殂入侵晋国,但是晋军乘丧击败了前来偷袭的秦人,随后以战胜之态打败了前来入侵的狄师,并生擒了他们的统帅白狄子。

在内忧外患之下,赤狄部族被迫和晋国人联姻,狄族的酋长潞子婴儿甚至将晋景公的妹妹娶为夫人,但是婴儿的亲晋策略,导致戎狄中的好战派极为不满。

于是戎狄部族联盟中分裂出了一支长狄,可能是因为这些人身高体长,所以诸夏才这样描述他们的身体特征。

这些人脱离联盟后流窜到宋国,鲁国和齐国之间,很快成为了三国轮番练手的沙包

:公元前616年,宋国人攻入长狄城寨长丘,捕获酋长缘斯,迫使他们向齐鲁之地流亡;在鲁国入侵者受到叔孙得臣的追杀,其酋长侨如,虺,豹被擒拿,随后被鲁国人用戈刃推杀。叔孙德臣为了纪念胜利,于是用3个敌酋的名字给自己的三个儿子命名。

由此可见,戎狄也是以动物图腾作为分部落名称的,而古代诸夏也有过用斩首的敌人名字,给幼子们命名的丰沛传统。

剩下两支长狄部落走投无路,分别进入齐国和卫国,但是也分别被两国伏击后击败。长狄的5个部族纷纷战败,此后退出了文献记载。

差不多也是在公元前7世纪末的前606年,楚国在楚庄王的领导下勃起,楚王带领南国之师北伐中原,在周王室领土附近大败陆浑戎,

楚王想以这次军事胜利,表面上是”攘夷”,实际上是向周王室示威,甚至傲慢的派人问鼎轻重,意思是想将九鼎运走,或者是想自己铸造新的九鼎

。但是沉稳的周臣王孙满告诉楚王周德未衰,楚国不能因为击败小戎而过于膨胀,为了避免过分刺激中原列国,楚庄王在风光地装逼一番之后大摇大摆地撤退。

后来在赤狄内部,以醴舒为首的仇晋派发动政变,刺瞎了狄子婴儿的一只眼,而且还杀害了晋景公的姐姐,随后又在晋楚争霸的邲之战前后,给晋国的正常发挥造成干扰,这就给了晋国以武力干涉以口实。晋国人以醴舒不按规矩祭祀,饮酒无度,好杀戮为理由,兵分两路入侵赤狄。

晋国东路军将赤狄的山地步兵吸引到河北平原地带冲击蹂躏,然后晋景公亲自指挥西路军从山西闻喜出发,直捣赤狄首付潞氏,随后甲氏,铎辰氏,留吁氏的居住地也遭到了晋人扫荡。战争后,戎狄国家的人口大致被保留下来,比如晋景公一次性给桓子分封了1000户戎狄臣仆,打一户5人算的话,一次性封赏就有5000户之众。这些人的命运就是被打上奴隶的烙印,反抗者被打残或者带上枷锁,成为晋人的农奴或者苦工。如果算上晋人给有功战士分封的几个人的奴隶人口,那么分封的总戎狄人口就相当可观了。

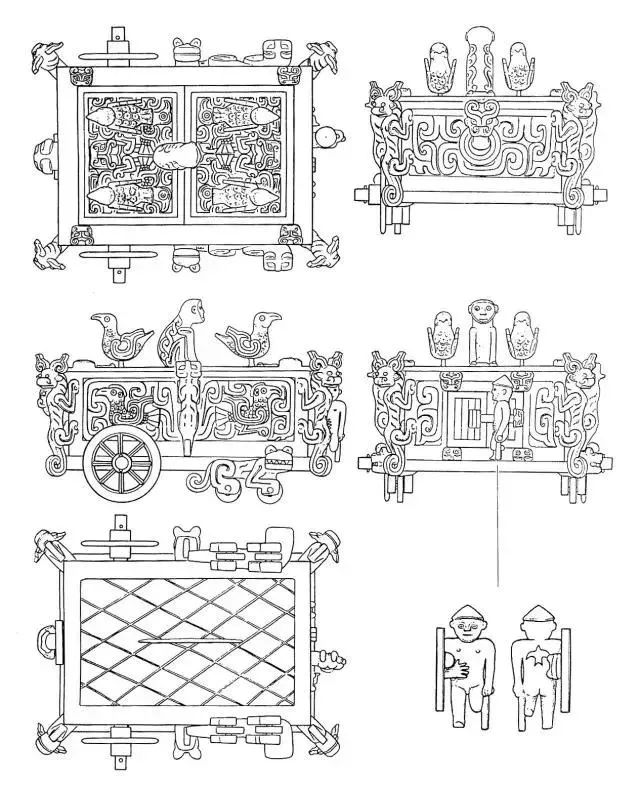

先秦时代的刖人守囿青铜车上,小残疾人背后有一个鸟形图腾,他可能就是一个外族奴隶。

此后,进入晋国的戎狄人口还被晋军编入作战单位杀敌,

但是晋人对于戎狄的态度其实并不友好。

比如到了齐晋鞍之战中,齐顷公因为冒进深入晋军阵地,本来已经将战车栽入了戎狄部落中间。

但戎狄们仅仅是用盾和戈轻轻的拍打狄酋,没有将齐侯打出致命伤,让齐顷公全身而退,这一令人玩味的细节,体现了戎狄对晋国人阳奉阴违的态度。

所以被晋国征服的戎狄一有机会就造反,这一反叛余波持续到了公元前378年,魏国被赵国和楚国击败,这些戎狄遗民趁机造反,一度大败魏军,但是旋即遭到了军国化改革的魏国的强力弹压,随后被分而治之,不再出现在史书中。

但是还有一些戎狄后裔建立了自己的小保留地。比如入侵齐鲁的长狄人在山东淄博附近有一块小保留地,这些人聚城而居到战国时代,直到战国晚期田单恢复齐国的时候,这个小保留地还和齐军交锋,到了秦代,这里被称为狄县,汉代,这里被强行移风易俗,最后在东汉被改名为临济县,失去了显著的民族边界。

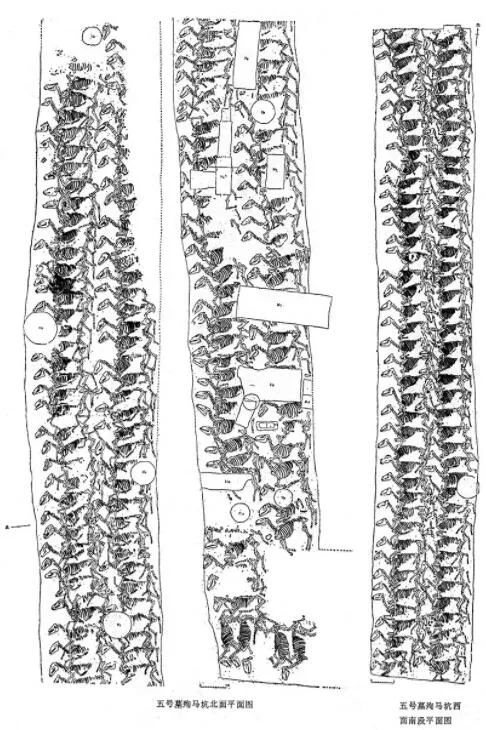

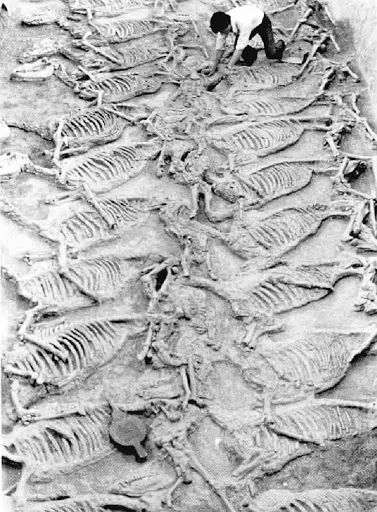

齐景公喜欢的殉马坑有600多匹马,如果不是位于齐鲁之地,还出土了其他礼器,这简直就是一个蛮族酋长的作风。

齐景公喜欢狗马射猎的习俗经常被晏子等人讽劝,他死后营建的盛大马殉坑类似于斯基泰马殉墓葬,《齐风-卢令》中高大俊美,毛发浓密的粗犷猎人,以及战国时代齐国瓦当上的骑手浮雕,也许就是这些人对齐地影响的余波。