导言:

刚看完电影《流浪地球》,正处于心潮澎湃中,本想写个影评,但考虑到

今年是猪年,还是先说一说关于猪猪的故事。标题里的“流浪地球”,其实是在地球上流浪。

如果您坚持看到最后,就会发现

科幻电影《流浪地球》的精神内核,早在数千年前华夏先民养猪的时候,就已经奠定了。

看完本篇文章,你将明白

为什么说猪是人类文明的象征?

为什么某些民族视猪为禁忌?

气候灾变与流浪地球,和猪猪有什么不可不说的关系?

为什么会有人歇斯底里地贬低《流浪地球》,有没有什么深层原因?

正文:

科幻电影《流浪地球》讲述的故事背景是:人类遇到了难以克服的气候灾变,无奈之下只能逃离太阳系,展开一段长达两千五百年的流浪之旅。

这个中国人拍摄的故事与之前好莱坞科幻电影最大的不同是:

人类不是逃离地球,而是带着地球一起逃离。

该电影掀起了全国范围的观影狂潮,多项指标刷新历史记录。除了它是中国首部顶级特效的科幻电影,开启了“科幻电影元年”,能够如此受欢迎,一定还有什么深层次因素。(参见:

一带一路与《战狼》:中华觉醒的两个符号

)

如果说,神话故事是历史在人类文化心理的投射,那么能够引发广泛共鸣的科幻故事,一定是人类文化心理对于未来的投射。

这个故事能够引发人们广泛心理共鸣的一个重要因素是:它带有厚重的历史感,激发了隐藏在人类文明深层次的悠远记忆。

在人类进化史上,其实经历过多次“气候灾变”。人类就是在灾变面前负重前行,一次次逃离家园或者重建家园,才变成今天这个模样。

可爱的猪猪,就是上述过程的历史见证人。

在人类出现之前,猪

是最成功的两类社会性哺乳动物之一(另一成功代表则是狼)。对于人类来说,财富是衡量成功的标志,对于动物来说,是否能吃上肉则是成功与否的重要标志。人类是几乎唯一将肉列入食谱的灵长目,而猪则是唯一将肉列入食谱的偶蹄目。就体内构造而言,猪比其他任何非灵长类动物更接近人类,猪的内脏构造、大小、血管分布都与人极为相似。科学家正在研究转基因猪,作为人类器官移植的稳定来源。

人类起源于非洲,而猪则起源于欧亚大陆,在人类走出非洲之前,猪早已扩散到整个旧大陆,

在新大陆上,则生存着猪的表亲——

西猯(tuān)。

猪的表亲——西貒

我们印象中的猪是肥头大耳

但是它的野生亲戚们的造型各种各样,堪称哺乳动物中的非主流杀马特。

重金属风:

鹿豚,栖息地印尼

哥特朋克风:

普通疣猪,栖息地非洲草原

一身黄毛加挑染的乡村杀马特:

红河猪,栖息地刚果雨林

画着烟熏妆:

假面野猪,栖息地:非洲东部

留着络腮胡:

须猪,栖息地:马来西亚加里曼丹岛

爆炸头:

菲律宾疣猪,栖息地:菲律宾比科尔岛

莫西干头:

卷毛野猪,栖息地:菲律宾的米沙鄢群岛

我们熟悉的家猪,其祖先则是猪家族中最成功,分布最广的野猪。

野猪

我们都知道,人科动物(猿人)的兴盛期是距今300万年前,巧合的是,野猪的兴盛时间与此同步。人科动物曾多次走出故乡非洲,扩散到整个旧大陆。在人科动物大规模迁徙的同时,野猪也在成群结队地迁徙。

人科动物在每一次迁徙的过程中,由于生态位竞争的原因(简单地说,就是争夺相同的生存资源),都会造成其他人科动物的灭绝。野猪的迁徙也是如此。

前面所列举的那些各种猪猪们,曾经兴盛一时,甚至欧亚大陆上还存在过一些其他猪科动物,比如我国的裴氏猪(Sus peii)、小猪(Sus xiaozhu),欧洲的斯氏猪(Sus strozzi)等,然而它们都在野猪的迁徙过程中,生存空间被大幅压缩,甚至走向灭绝。

在猿人和野猪群到处流窜作案的同时,还有另外一种哺乳动物犯罪团伙四处“打家劫舍”,那就是犬科动物之王——灰狼。

灰狼

“豕突狼奔”这句成语,形象地表现出猿人、野猪和灰狼在大陆上到处迁徙的情景。

是什么原因驱使它们四处流浪?

和《流浪地球》中人类带着地球逃出太阳系是相同的原因:气候灾变。

电影中的太阳变成红巨星的情节当时是虚构的(至少在未来十亿年间不会发生),那么现实中造成气候灾变的原因都是什么呢?

现在我们把人类活动造成的温室气体排放当作气候灾变的重要原因,但实际上,导致气候灾变的原因要多得多,而且在人类存在以前早已存在。

我们通常以为,地球是慈祥的母亲,给人类以及各种动物提供适宜的生存环境。尽管存在凛冽肃杀的凛冬,但终会冬去春来,万物复苏。

这实在是一种盲目乐观的看法。

你以为地球是在公转轨道上稳定的运行吗?

其实并不存在什么稳定的轨道,地球围绕太阳转仅仅是一种巧合而已。宇宙中存在大量的“流浪行星”,它们原本围绕着恒星公转,但是由于天体间的相互作用,导致被抛出原先的轨道,在星际间流浪。

就好比你玩悠悠球,一不留神脱手了……

即使地球还在围绕着太阳转,但是由于其他行星(主要是木星和土星)以及月球与地球之间的相互作用,导致地球每年的轨道都会发生微小地变化。这种变化长期积累起来,会导致中高纬度地区的光照会产生显著地改变。以北纬65度为例,过去60万年的平均光照改变了9%,这是地球进入冰期的重要原因。

地球本身也不是一个稳定的刚体,由于大陆移动、造山运动,甚至深层洋流的变化,都会导致地球气温出现变化。

当然,太阳本身的变化也是不可忽视的因素。别说氦闪这种大杀器了,就是太阳黑子的变化都会对地球产生显著影响。

你以为上述影响都是微小的扰动,可以忽略不计吗?

错了,地球所保持的气候平衡,是一种非常脆弱不稳定平衡,条件出现微小的变化,都有可能造成显著的影响。

地球变冷和变暖都是

正反馈循环

,正反馈的意思是一旦打破阈值,就会导致大幅偏离原先的平衡状态。

以变冷为例,变冷会导致两极冰盖变大,冰盖变大就会使得反射光增加,地球吸收热量变少,导致气温进一步下降,如此循环下去,甚至可能导致全球液态水大部分被冻结,蓝色的地球变成一个白色冰球。

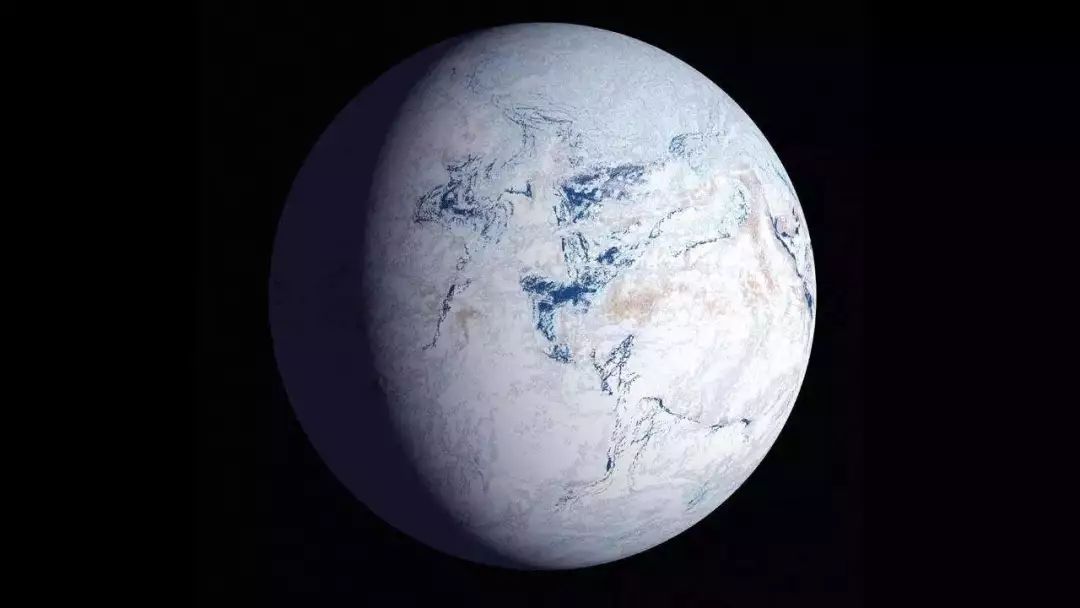

完全封冻的地球

根据“雪球地球假说”,地球历史上至少出现过三次完全封冻的时期,分别是距今24亿年至22亿年的休伦冰期,7.6亿年至7亿年前的斯图特冰期,以及距今6.2亿至5.5亿年前的马林诺冰期。此外还有若干小型的冰期。

也就是说,流浪地球中那种全球冰封的大场面,不仅真实发生过,而且发生过不止一次。

当然,驱使猿人和猪迁徙的大灾变没有电影中的那么严重,但是当置身其中时,也是相当恐怖的。

距今600万年前,气候急剧变冷,两极冰层变厚,海平面下降,地中海和红海甚至因此干涸。陆地上大片森林被冻死,草原大片出现。

正是在这样的严酷生存环境中,大猿中的一支被迫离开森林,在稀树草原上生活。始祖地猿诞生。直到现在,不同文化不同种族的人们都会喜爱稀树草原的风景画,这是人类祖先的生存环境留下的深层记忆。

距今300万年以及之后的两百多万年,地球经历过多次冰期,每次都长达数万年。降水量和气温的改变使得食物大幅缩减,许多动物都被迫离开熟悉的栖息地,去远方寻找食物。

在严酷的生存环境面前,动物之间被迫进行了一场军备竞赛,目的只有一个:

活下去!

(活下去也是《流浪地球》的主题)

在军备竞赛的过程中,猿人、野猪和灰狼相继出现。这三种哺乳动物的体型接近(成体通常大于45公斤),生态位相似(灰狼要比猿人和野猪更高阶一些),彼此成为最直接的竞争者。

猿人、野猪和灰狼都是社会化动物,并且均具有一定的智慧。

可以把三者之间的竞争,看做三种准文明之间的竞争。

在现代人的直接祖先智人出现之前,猿人在野猪和灰狼面前,没有任何竞争优势。那时的生物军备竞赛主要体现在身体能力上,灰狼就不用说了,即使是野猪,猿人也只能退避三舍。

野猪的智商相当于人类三岁儿童,听觉和嗅觉比狼还发达。实验证明,猪可以辨别出镜子的影像,甚至利用镜子寻找隐蔽的食物。这项能力通常被认为是是自我认知能力和高等智慧的标志。

野猪跟猿人一样具有社会结构,善于团体行动,成年野猪的体重可以达到200千克,锋利的獠牙,坚硬的毛皮,冲锋起来就像一台小坦克,只会扔扔石头的猿人完全不是对手。

属于直立人的北京猿人,其栖息地虽然发现了大量动物骨骼,但是这些动物的最大体型不超过兔子,大多是鸟、蛙、蛇、鼠之类,说明那时候的猿人只能欺负一些武力远小于自己的小型动物,对于野猪这样的狠角色,别说捕猎了,只能远远地绕着走。

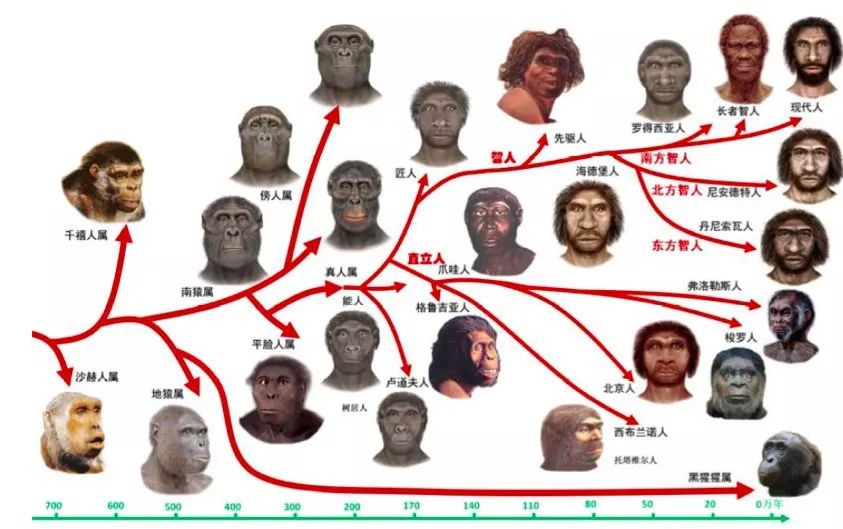

人科演化图谱

最可气的是,野猪的食谱几乎和猿人重合,存在严重的生态位竞争。那时的情况大概是,发现了什么野果子,野猪享用完了,猿人才能上去捡点野猪吃剩的充饥。

在军备竞赛中长期处于下风的猿人,只能在夹缝中苟且偷生。由于在身体对抗中明显处于劣势,身体方面进化获胜无望,只能另辟蹊径,进行差异化竞争。

终于在距今十万年前,出现了在认知方面取得了重大突破的智人,打破了军备竞赛的武力均衡,成为地表最强者。不仅击败了长期的宿敌灰狼和野猪,还先后把对手驯化。

狼是第一种被人类驯化的野兽,作用是作为智人狩猎的帮手,时间是距今4万到1.5万年前。驯化的狼也就是狗,从人类的敌人变成了朋友。

但是从狼的角度看,狗是种族的叛徒,傍上了更高水平的异种文明后,为了一口狗粮,回过头来凶狠地攻击自己的同类。

这种行为,在后来人类社会中也是屡见不鲜。

猪的命运则更加悲剧,从人类最有力的竞争者,沦为人类的食物。

但是对于人类来说,存在猪这种生物,实在是最大的幸运。如果没有猪,可能我们到现在还是过着茹毛饮血的原始生活。

距今七千年河姆渡文化的的猪纹陶钵

人类驯化动物的选择范围其实非常有限,在全球148种45公斤以上的哺乳动物中,只有14种被人类成功驯化。人类当年尝试可远远不止只这些,但大多因脾气暴躁、繁殖率低或可使用部分太少而被淘汰。比如非洲人类多次尝试驯化斑马但最终失败。

猪具有的种种优势:繁殖力强、生长迅速,食性庞杂,成为逐渐走向定居的人类看重它的因素:用人类食物的下脚料就可以喂养,产肉效率极高,实在是性价比极高的肉类来源。

人类驯化猪是与定居形态出现几乎同步,而定居才能实现物质财富和工程建设的积累,也更有利于知识的传承,才能孕育出最早的人类文明。

人类走向定居,跟猿人被迫迁徙一样,也是气候变化的被迫选择。

原始的农业生活要比狩猎生活艰苦得多,没有极大的生存压力,早期人类绝对不会选择这种生存方式。就像《流浪地球》中,如果不是生存压力,人类也不会选择憋屈的地下生活。

从距今1.8万年到距今1.2万年间,全球范围经历了三次寒冷干燥的时期,每次时间长达数百年甚至上千年,被称为仙女木期。2004年上映的灾难电影《后天》的理论基础正是来源于此。

《后天》剧照

在新仙女木期之前,地球比较温暖,食物丰富,生存条件相对优越。因此智人的人口也出现膨胀,全球达到了约850万人口。

这点人今天看起来不多,但是狩猎的生存方式,承载量极为有限。除了物产极为丰饶的地区,大概要一平方公里才能支撑1-2人生存。换算一下,

清华大学校园的面积,最多支持6个人生存。

如果贫瘠一点的地方,则需要的范围更加广阔。

按照这种标准,当时地球已经被智人所填满。

当气温连年下降,食物越来越匮乏,智人遭遇严重的食物短缺危机。

为了生存,就必须进行技术突破,生产出更多的食物来养活人口。一部分智人团体因此放弃了悠闲的狩猎生活,走向辛苦繁重的农耕时代。

农耕也不是随随便便就能实现的,首先要温度降水合适,这就是为什么第一批农耕文明都出现在北纬20至40度附近。

除了尼罗河下游定期洪水泛滥带来肥沃淤泥之外,对于其他地区的定居者,连续耕种并保持土地肥力,是难以克服的技术难题。因此,即使出现农业种植,也往往长期保持着四处流动的游耕形态。人们通过放火焚烧林地,砍伐林木,用木棍、石器等简陋工具挖坑播种,每隔1-3年土地肥力耗尽,则迁徙到另外一片土地。

这种生存方式也被称为“刀耕火种”,与“逐水草而居”的游牧没有本质的区别。

刀耕火种的游耕民族

直到欧洲殖民者登陆北美之时,北美的印第安人仍然保持着这种原始的生活形态。中国云南山区的游耕形态一直保持到建国后。

对于土壤肥力改善这一点,猪比食草的牛马羊的意义大得多。

养猪可以制造大量的粪肥,恰好可以解决这一技术难题。猪粪可以使土壤肥沃,长出庄稼后,其中不适合人类食用的部分可以喂猪,于是形成了良性循环。

正是因为猪,人类才终于不用再过着四处迁徙的流浪生活,定居文明终于出现。

人类养猪,大概也经历了曲折的历程。按照人类长期以来形成的心理惯性,本不敢与野猪这样危险的敌人作战。但是新仙女木期的气温下降,对于人类和野猪同样造成了食物短缺的威胁。人类学会了耕种以补充食物,野猪则发现,人类的庄稼是诱人的食物。

于是,围绕着庄稼的掠夺与守卫,人与猪掀起了一场旷日持久的生存之战,双方都付出过惨痛的代价。由于人类拥有了更加先进的技术——长矛与弓箭,依靠身体作战的野猪注定成为失败者。

野猪抢劫不成,反而沦为战俘,最终成为人们的美味佳肴。有相当多的证据表明,那时沦为战俘,下场通常都是被吃掉——无论是人还是猪。后来才慢慢出现分化——养着人类战俘可以用来干活,成为奴隶;养着猪用来食用。

从距今6000年前的良渚文明的玉璧上,可以看出当时人与猪相处的方式,由于猪野性难驯,因此需要用锁链锁住后腿。

汉字“家”表示,屋子里面养着猪才叫家,可见

猪对于定居文明的重要性。

对比北美文明停滞的情形,甚至可以大胆推测,如果没有猪,恐怕除了尼罗河下游、两河流域等极少数享有得天独厚耕作条件的地区,其他地方不会有定居文明出现。对于早已习惯吃肉的早期人类来说,如果没有猪提供稳定的肉食来源,即使能够定居,但只能天天吃草的话,恐怕这一形态也维持不了多久。

对于发生在新石器的这场农业革命来说,

人类驯化小麦,恐怕只相当于工业革命中的“珍妮纺纱机”,养猪才相当于工业革命中的“蒸汽机”。

除了作为定居文明的物质支柱之外,猪的超强生育能力,在具有生殖崇拜的早期人类心中也具有相当的神性。从汉字“孩”的字形上看,也许表明了人们希望像猪那样拥有旺盛的繁殖力。

野猪还成为英勇品质的象征。

在古人类心目中,野猪是强大凶猛的野兽,是人类生存的重要威胁。

后羿射日神话中,封豨(音同希)是被后羿除掉的九种猛兽之一,“

豨”是野猪之意

。汉字“敢”的甲骨文字形,就是一个人拿着戈与野猪作战的情形。

人类希望自己像野猪那样凶猛桀骜、雄壮威武,有飞快奔跑的能力,蒙语中称勇士为“巴图”,藏语中称勇士为“帕度”,这两个词有相同的来源,本意都是“大猪”的意思,古汉语中有“猪突豨勇”,日语中至今还保留“猪突”一词,含义都是

悍不畏死的冲锋

。这也是人类在形成各种复杂战术之前,最常见的作战方式。

因此,猪在早期人类心目中具有崇高地位,甚至成为崇拜的图腾,一点也不令人感到意外。

在红山文化遗址中发现玉猪龙,给出了相当的暗示:华夏文明精神图腾“龙”,可能最初的原型正是猪。

玉猪龙

在商周时代青铜礼器上,存在更多华夏祖先猪崇拜甚至“以猪为父”的证据。

“豨韦”相传是三皇五帝之前最高统治者的称号。被商汤追认的商高祖

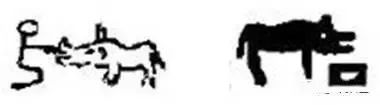

名字叫做王亥,他同时也是王姓始祖,华商始祖。“亥”这个字古同“豕”,在甲骨文中,表示用于祭祀的猪。

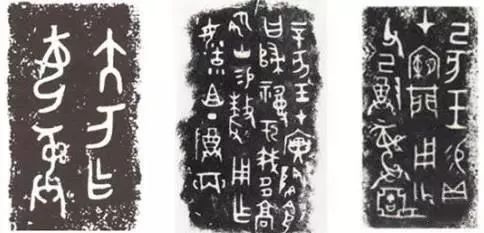

上图三个商代族徽都有猪的形象和“十”字符。“十”字符在远古时代是一个神圣的符号,代表着王权、征服与胜利。早在仰韶时代,就已经大量出现在陶器上。

商代猪父族徽:父豕癸;父豕辛;父豕从上图这些族徽,我们也可以得知,在殷商时期,“父”与“豕”等同。

这些族徽有“庚豕父乙”字样,其中,猪都作猴蹲之状,说明它是豕猴结合。

上图为典型象形字,但要注意,前者不是人在喂猪,而是在虔诚跪拜自己的祖先。后者也不是猪在石槽中吃食,此乃人之“口”,有此“口”意为在用口祷告祖先,猪能听到子孙们的祝祷。

以祷告“豕”开篇的金文铭文分别是“大豕”;“辛豕王”;“已豕王”,由此可知“豕”还有帝王身份。注意“大豕”之“豕”被写成了半个“天”字,也说明“天”某种时候等同于“豕”。

其实不光是东亚诸定居民族驯养猪,欧亚大陆包括中东地区的其他定居民族,也都不约而同地驯养猪。埃及地区养猪至少可以追溯到距今8000年前,两河流域的时间也差不多,跟东亚地区养猪历史几乎一样悠久。因此关于家猪起源,被广泛认同的说法是“多地起源假说”。

那么,猪如何在中东地区变成禁忌了呢?

有人说,这是由于养猪与中东的游牧形态不符造成的。但是,中亚以及蒙古高原人们一直都是过着游牧生活,为什么在这里没有这样的禁忌呢?(有也是从中东传过来的)

仍然是气候灾变导致的结果。

距今8000年至5500年前左右,地球经历了一段温暖期,被称为全新世气候最适宜期(HCO,Holocence Climate Optimum),或简称为最暖期(对于不同纬度,最暖期的时间略有不同)。那时北半球中纬度地区年平均温度比现在高2-3度。人类的体型几乎和现代人相当。考虑到现代人由于营养充足,比19世纪的人类平均身高高出许多,可以想见那时候人类的营养状况也是相当不错的。宗教和财富的概念也是在这段时间内逐步形成。这段时间,在各民族的神话中,留下了史前“黄金时代”的记忆。

不过凡事有利必有弊。由于温度升高,冰盖融化,海平面上升,这段时间海水倒灌陆地以及洪水泛滥的情形经常发生,因此在各个早期民族的神话中均有“大洪水”的记载。

从距今5500年前开始,全球气候开始变冷,一部分地区则变得更加干燥。全球最大的撒哈拉沙漠正是在此时开始形成。北非从适宜人类生存的稀树草原变成彻底的沙漠经历了漫长的过程,在1500年前才完全沙漠化。从卫星拍摄的撒哈拉沙漠照片上,还依稀可见古代建造的灌溉水道。

气候干燥化,导致埃及和两河流域的自然条件变得越来越不适合猪的饲养。这里原本是猪驯化的发源地之一,在距今4900年前,猪的饲养量仍然占到家畜总数的20%-30%。但是到距今4400年左右,该地区的主要宗教都禁止猪的饲养。

具体而言,猪犯下了如下几宗罪:

猪的食物与人是大部分重合的,在粮食减产的背景下,这就相当于在与人争夺口粮。由于气候变得越来越干旱,无法种植庄稼,相当多的部落只能从定居状态重回游牧状态。猪不能产奶,

不能抵挡日晒,不可能在烈日下长时间行走,也不能供人骑乘,还会把猪霍乱和旋毛虫病传染给人类。由于气候与生活方式的转换,猪的上述缺点变得越来越显著,越来越不可忍受。

宗教原本都是部落中的智者制定的,各种禁忌和规定,都是为了指导人们更好生活的指南。

面对愚昧的群众,要想移风易俗,没有什么方式比将其写入宗教禁忌更加立竿见影。

但是,俗话说得好:“当初一时爽,补坑忙断肠”。任何话一旦写入教经,就成为不可变更的圣谕,后世的教徒根本不会询问这么做是为什么,只会一代一代地执行下去。话说回来,这也正是宗教的特点。如果人还知道问为什么,那也不会成为教徒。

面对自然灾难,大部分早期文明都通过改变自身来适应自然,

臣服在自然的威力之下,甚至想象出强大的神祗,拜服在其脚下。