1

、

长周期的趋势:经济很难

L

型。

人口是长期经济增长的关键变量,美国、日本、韩国的经验均是如此。根据我们的模型预测,我国劳动年龄人口将持续负增长,决定了经济潜在增速很难

L

型,会不断向新常态回归。经济潜在增速下行时,都会采取需求端刺激,但也增大了债务风险。经历过供给侧改革后,杠杆在各部门间和部门内部发生了转移,风险并未消除,只是进行了风险的再分配,内部面临的形势依然严峻

。

2

、

经济前高后低,政策空间有限。

短周期来看,我国经济并没有企稳回升,今年大概率前高后低,社融也不具备大幅反弹的基础。而企业居民债务负担较重,只能靠政府加杠杆,进行杠杆结构的优化。虽然隐性负债仍是限制,下半年积极财政仍有较大空间。但随着棚改刺激大退潮,地产周期整体下行,特别是中小城市调整压力较大。居民资产六成直接或间接配在地产,财富和收入效应影响下,消费需求也会承压,剔除食品涨价,没剩多少通胀

。

3

、

弱刺激强改革,把握结构机会。

全球经济一致减速,贸易问题雪上加霜。但内部的问题和措施才是关键,未来政策基调弱刺激强改革,经济托而不举。经济整体下行、又无强刺激,权益市场很难出现大牛市,机会更多在于结构,应该布局能够穿越周期的资产。股市看好消费与科技,以及传统行业中的龙头;地产结构分化,抢人大战更为激烈,有人口流入的核心城市房价和经济有一定支撑,其他中小城市将有压力;年初以来全球国债收益率均大降,国内利率仍有下行空间;人民币短期贬值告一段落,但长期仍有压力

。

长周期的趋势:经济很难L型

1.1 劳动人口持续减少,经济潜在增速下行

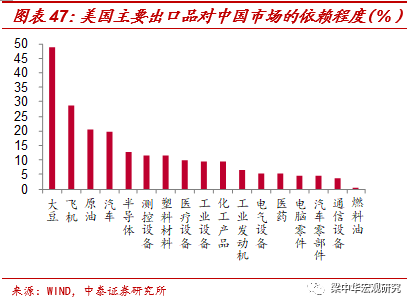

人口是长期经济增长的关键变量。

美国

1929-1982

年间经济年化增长

2.92%

,其中

1.34%

来自劳动力贡献,

0.56%

来自资本,

1.02%

来自生产率提高。人口增长的贡献是最多的,也是最稳定的。道理很简单,生产率一定的情况下,人越多,生产的产品就越多,经济中的交易也越多,

GDP

的总量就越大。很多研究也表明,人口还会通过影响技术进步、资本积累,间接影响经济增长

。

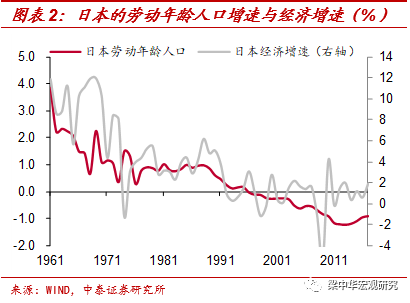

而且劳动年龄人口增速与经济增速高度相关。

日本的

15-64

岁劳动年龄人口增速在上世纪

60-70

年代有一波大幅下行,经济也因此告别高增长;

80

年代末以后,日本的劳动年龄人口增速再度下滑,经济增速也再下台阶,此后的

20

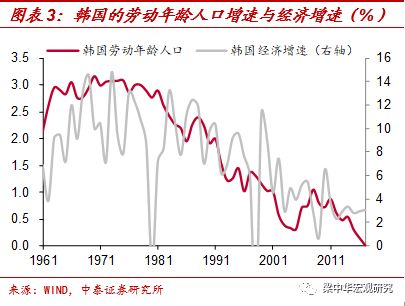

多年间,日本经济增速和劳动年龄人口的增速均维持在极低的状态。类似的,韩国的劳动年龄人口增速从上世纪

80

年代后趋势性下降,经济增长也大幅下台阶

。

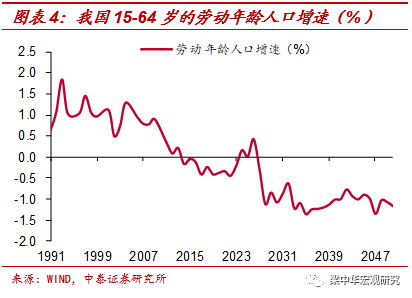

而我国人口的拐点从

2006

年就已经出现,劳动年龄人口增速大幅走低。

过去

5

年我国劳动年龄人口持续负增长,根据我们采用的

Leslie

模型做的预测,未来这一趋势还会延续、甚至恶化

。

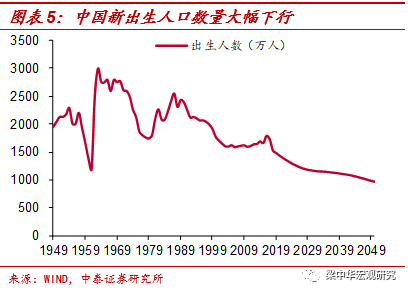

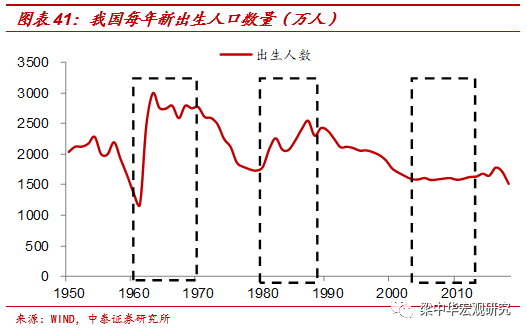

这一方面来自于我国第三代“婴儿潮”消退,每年新出生人口数量减少,补充到劳动力大军中的人口减少。

预计

2019

年我国新出生人口将会降至

1400

万,五年内大概率会跌破

1300

万,很快回归到

1100

万的低位

。

另一方面来自于老龄化的加剧,退出劳动年龄人口数量大幅增加。

根据我们的模型测算,我国预计

2021

年进入深度老龄化社会,

2031

年进入到超老龄化社会。人口总抚养比将从当前的

0.41

,上升到

2030

年的

0.51

,

2040

年的

0.68

和

2050

年接近

0.8

,预计

2050

年我国老龄化程度或将赶上日本

。

而我国人口还面临另一个问题是性别比例失调,

“

婴儿潮

”

未出现,

“

光棍潮

”

已来临。

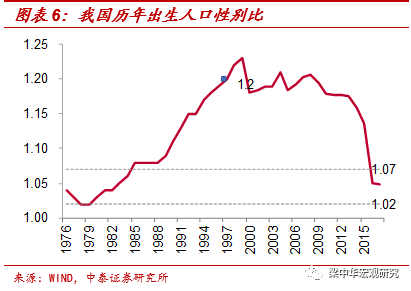

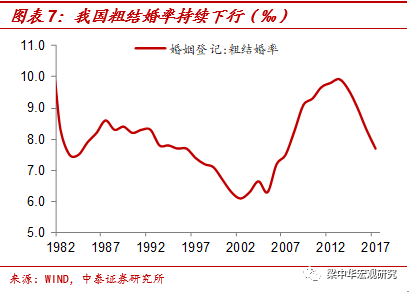

从

80

年代以后我国新出生人口性别比就在大幅攀升,远远偏离正常水平。我们根据

2015

年的数据测算,

15

岁以上未婚男性比女性多

4000

多万,其中农村就多

3000

万。接下来的十几年将是性别比最严重的年龄人口进入婚姻市场,结婚率或进一步下滑,也会导致新出生人口进一步减少,人口形势显得更为严峻。

人口的变化决定了,我国经济潜在增速会进一步下台阶,向新常态回归。

过去

40

年我国经历了三波经济增速放缓。第一波是在

80

年代中后期,主因在于我们的市场化程度不够高;第二波是在

90

年代中后期,主因在于外部需求的冲击,日本乃至东亚经济震荡起伏;而第三波是在

2008

年以后,虽然发达经济需求低迷,但我国生产要素端的人口也发生了变化,我们认为第三波经济下行和劳动年龄人口增速的大幅下滑也有很大关系

。

往前看,人口是长周期变量,趋势一旦形成,短期内很难改变。我国劳动年龄人口增速进一步下滑,预示着经济增速还会继续下台阶,经济很难维持在

L

型的一横上,而是会不断向新常态增速回归

。

1.

2

逆周期的抗争,未解决根本问题

面对经济潜在增速的下行,逆周期政策总是会发力刺激经济,日本的

80

年代、美国的

2000

年以后,亦是如此。

过去

10

年,在货币、财政、地产等政策的刺激和收紧循环中,我国经历了三轮经济小周期。但从结果来看,经济增速仍是从

10%

以上回落到了

7%

以下。也就是说轮番刺激并没有改变经济运行的长期方向,只不过是刺激力度大了经济下行慢一些,或者短期反弹一下;但刺激力度一旦减弱或收紧,经济再度下行。

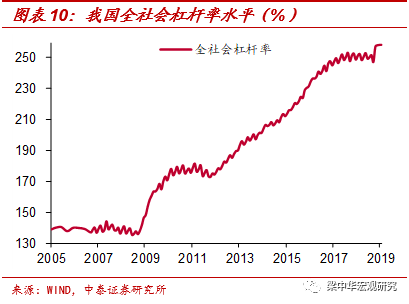

而需求端刺激带来的一个主要问题是债务率的上升。

因为地产和基建的投资是需要钱的,短期内收入增长没有那么快,所以融资端就只能靠举债。但投资端来看,过去投资设备、技术、厂房等,可以持续创造产出、创造

GDP

,但投资房地产、基建的效率相对要低很多。例如我国房地产市场的租金回报率非常低,很多基建项目也不能持续创造收益,所以刺激地产和基建尽管能够拉动短期

GDP

,却不能持续创造收入。债务的增长和收入的增长并不匹配,过去十多年我国全社会杠杆率大幅飙升

。

为了解决需求端刺激带来的债务压力,

2015

年底我们开始了供给侧结构性改革,“三去一降一补”。在这个过程中,解决了一些问题,但杠杆也发生了转移

。

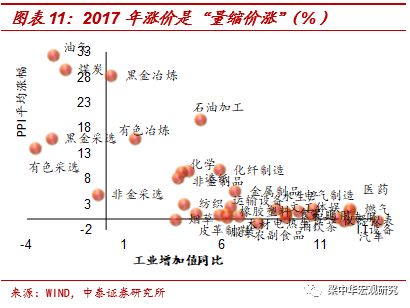

例如在去产能过程中,杠杆从上游行业转移到了下游行业。

2016

年初,国务院提出了钢铁、煤炭行业的去产能计划,原定

5

年的去产能计划在

2018

年提前完成。行政手段去产能的同时,市场自发的去产能也在造纸、化工等行业进行。产能通过市场和行政手段出清,政策执行时甚至直接限制产量(例如煤炭

276

政策),再加上环保限产影响,供给收缩是过去两年周期类商品涨价的最重要原因。

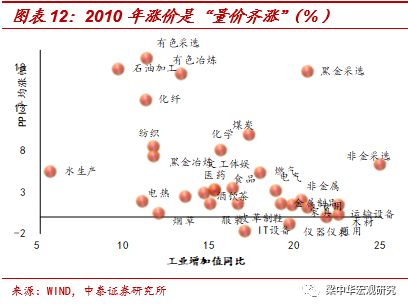

所以

2010

年涨价是“量价齐涨”,是总需求扩张的故事;而

2017

年的涨价是“量缩”的行业才有“价涨”,量增加得多的价格就涨得少,说明总需求并不强,主要在于供给压缩。同时,

上游涨价多,下游涨价少,债务压力从上游转移到了下游。

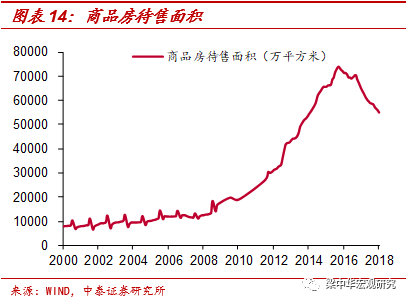

在去库存过程中,杠杆从企业向居民转移。

棚改货币化安置比例从

2014

年的

10%

左右提高至

2017

年的接近

70%

,这也是三四五线小城市房价大涨和房地产销售高增的最主要原因。虽然全国商品房待售面积库存水平已经降至

14

年的水平,但从整个过程来看,央行贡献

PSL

,居民加了杠杆,而在

15-16

年面临困难的房地产企业的债务风险解除了。

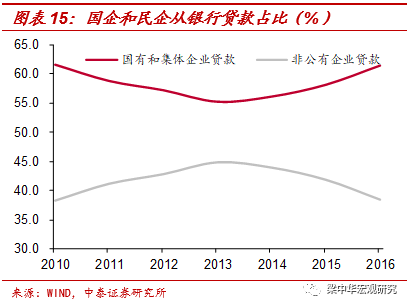

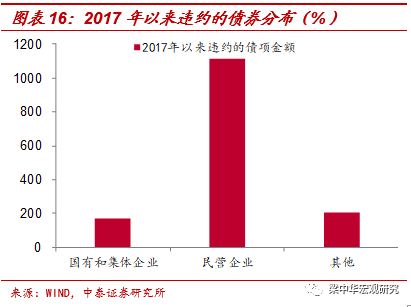

紧信用的效果,债务率不高的民企受到冲击更大。

我国银行贷款中国企占比

61%

,非金融企业信用债存量中有近

15

万亿都是来自国企的融资,民企只有

1.7

万亿(其中还包括了

5300

多亿的民营房地产企业的融资)。民营企业更多依赖非标和股权质押融资,而

2018

年非标融资全面收紧,股市调整也引发股权质押体量收缩,民营企业再融资压力和流动性风险上升。

2017

年以来发生违约的债券中,有

75%

都是来自民企。

所以过去几年我们面临的债务问题只是发生了转移,并未根本解决。

带来的结果是,当我们解决了一个小问题,但又会面临另一个大问题。解决了房地产的高库存问题,但要面对高房价和居民的高杠杆问题;解决了过剩产能,但要面对中下游民企的压力。

归根到底,在经济增长过程中,总是会有个体会做“错”事,加“错”杠杆,应该有符合市场规律的纠错和惩罚机制。但如果更多采用需求侧政策解决,并没有将问题根本解决掉,而是进行了风险的再分配。

所以我们还需要更多供给端的措施,需要市场化的改革,真正打破刚兑的“信仰”,继续向着让市场在资源配置中发挥主导作用的方向努力。

经济前高后低,政策空间有限

2.1 债务结构有待优化,政府将是加杠杆主力

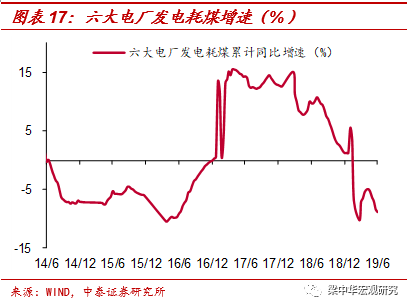

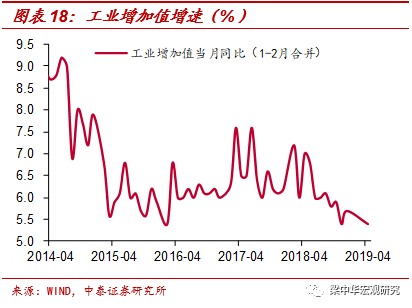

从短周期来看,当前经济仍然处于下行通道,并没有企稳回升。

一季度经济数据的好转,主要来自春节的错位影响,以及天量社融、地产惯性等逆周期政策的发力,但

4

月以来经济指标全面回落

。

4

月工业增加值增速降至

5.4%

,制造业投资降到

2.5%

的低位;房地产投资尽管高增长,但领先指标房地产销售持续负增,预示房地产投资高增不可持续;社消零售增速跌破

8%

,降至

7.2%

。

5

月六大电厂发电耗煤增速降至

-18.9%

,

6

月跌幅依然较大。

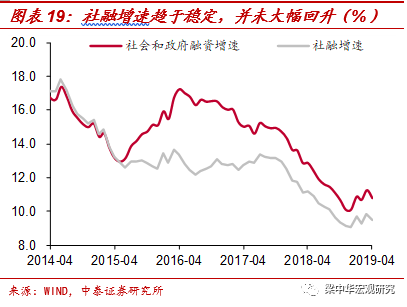

货币信用双宽松,逆周期政策发力。

在经济重新面临下行压力后,货币政策从

2018

年以后就开始放松,信用政策今年以来持续发力,一季度社融投放达到了历史天量水平,反映了逆周期政策稳增长的意志,货币信用供给的意愿较强。

但社融也不具备大幅反弹的基础,因为供给只是一方面,关键限制是融资需求。

过去十多年,我国货币增速和房地产销售增速高度相关,房地产才是驱动经济融资需求的主要力量。如果房地产周期在回落通道,再加上另一大融资主体——地方政府隐性负债扩张受限,社融增速很难大幅反弹。

从逆周期政策的空间来看,我国企业和居民债务负担较重,加杠杆只能靠政府。

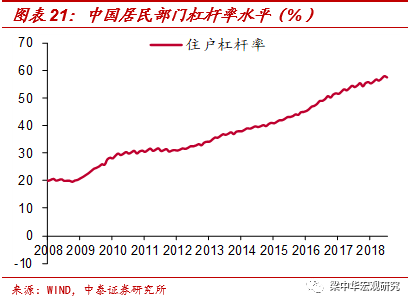

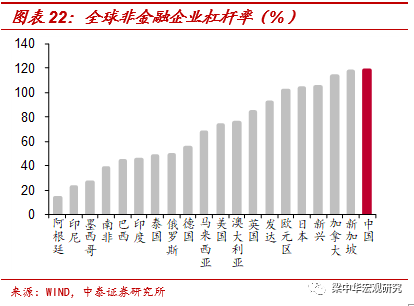

经历了供给侧改革后,我国企业部门的债务率水平仍是全球主要经济体中最高的。居民部门按照可支配收入测算,也达到了比较危险的区间,尤其是居民杠杆和房地产泡沫高度相关,越刺激越危险,整体经济的系统性风险很高。

考虑到隐性负债后,我国政府部门杠杆率接近

80%

,但政府债务和企业、居民债务不同,可以不停借新还旧,尤其是中央政府还有加杠杆空间。

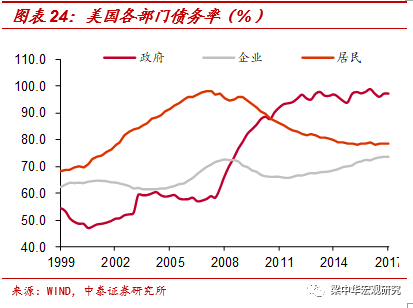

对比美国的经验,在实体面临下行压力时,政府也是加杠杆的主力,以达到杠杆结构优化的目的。

美国尽管实现了去杠杆,但从

2007

年以后其整体杠杆率还是大幅上升的,并没有明显下降。这是因为如果各部门都同时去杠杆,整个经济就没有“接盘者”,会陷入债务通缩的困境。但美国进行了杠杆结构的优化,企业和居民做了“错事”,

2007

年以后开始去杠杆,与此同时,政府加杠杆,进行再通胀,托底经济,逐渐走向复苏后,整体杠杆率也稳定了下来。

所以当前我国在居民和企业都有去杠杆压力的情况下,政府部门也将成为加杠杆的主力。

今年以来积极财政政策不断,例如通过减税降费,全年为企业减轻税收和社保缴费负担近

2

万亿。标准债券发行增加,今年赤字率按

2.8%

安排,比去年高了

0.2

个百分点;发行地方专项债

2.15

万亿,也比去年增加

8000

亿元。

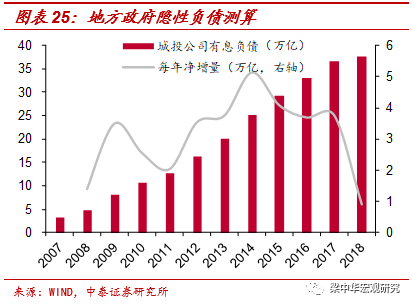

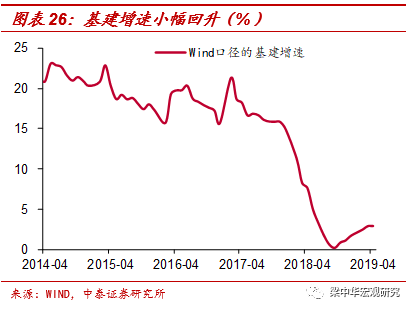

不过从目前效果来看,尽管公共财政、政府基金对基建都有倾斜,但地方隐性负债仍是掣肘。

我们统计了

2000

家城投公司有息负债,

2018

年地方隐性负债规模只增长了

2.9

万亿(考虑置换后),而之前基本都是

7

万亿以上。

所以基建增速仅仅是小幅反弹,但随着经济下行压力增大,积极财政仍有较大空间。

2.2 地产难再刺激,中小城市承压

经济面临下行压力后,是否会再度刺激地产呢?

本轮地产投资依然维持高位、经济下行较慢,一个主要原因在于地产周期被拉长。

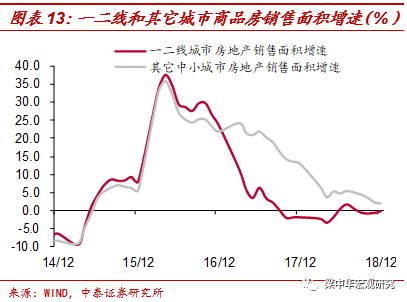

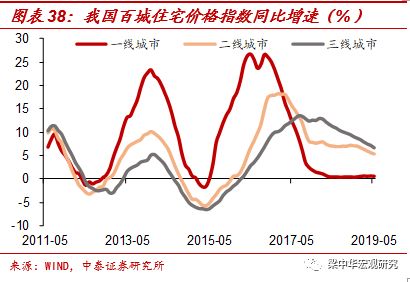

地产周期之所以被拉长,是因为过去几年分化的房地产调控政策。

2016

年四季度开始收紧大城市调控,大城市房地产从

2017

年二季度后开始呈现调整;而小城市一直在进行棚改货币化刺激,直到去年下半年政策微调。所以之前是大城市差小城市好,现在小城市政策收紧后,大城市有所回暖,小城市缓慢回落。再加上去年的高周转模式新开工很多项目,后续会接着建筑安装,整个地产周期被拉长了。

但地产看似总量稳定的背后,也蕴藏着下行风险,尤其是小城市。

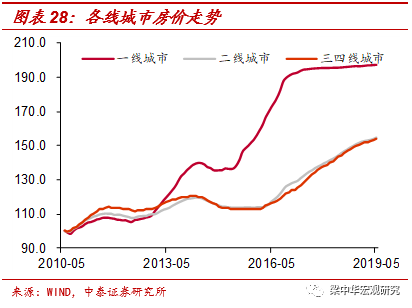

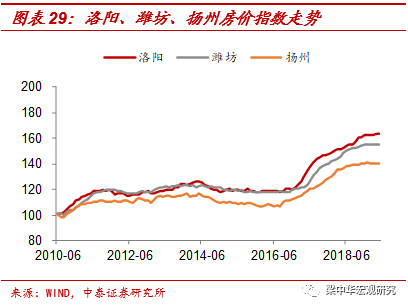

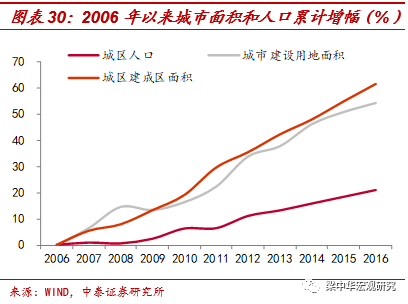

绝大部分中小城市房价在

2010-2016

年间几乎一分未涨,主要原因在于城镇化需求增加同时,供给也增加,各地都在做新城开发。

而

2016

年以来这些城市房价全部开启大涨模式。

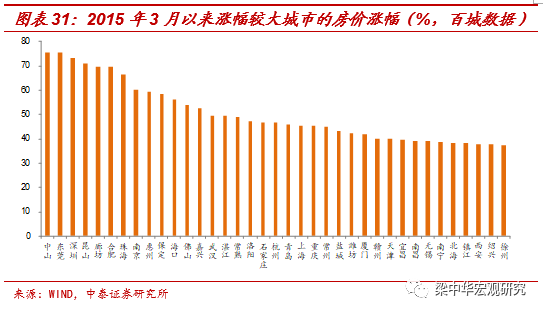

2015

年

3

月至今房价涨幅最大的城市并不是一线大城市,而是中山市,涨幅高达

76%

,紧随其后的是东莞,也在

70%

以上;昆山、廊坊、珠海、惠州、保定、佛山、嘉兴的房价涨幅均超过

50%

;合肥、南京、海口、武汉等在二线城市中房价涨幅靠前。

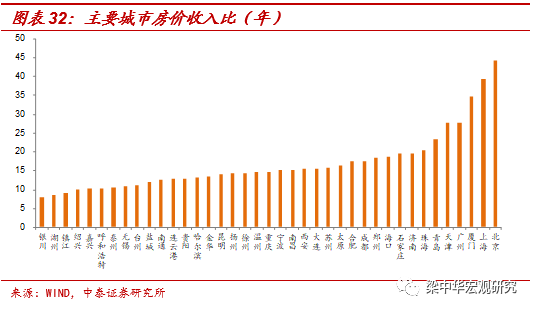

大涨之后的结果是,当前我国各线城市的房价收入比全面偏高。

全球绝大部分国家的房价收入比都在

15

倍以下,很多都在

10

倍以内,而当前我国绝大部分城市的房价收入比都超过了

15

倍。这意味着绝大部分城市的居民即使将全部收入都用来买房,至少也需要

15

年时间,如果日常开销花去一半,那就需要

30

年才能买房。如果再考虑到父母和子女的开销,现在各线城市的房价已经高到单独依靠夫妻双方的力量都买不起的地步,只能依靠“六个钱包”去支付。

所以今年4月的政治局会议再提房住不炒,说明再度刺激的意愿很弱。随着棚改刺激退潮,地产周期将趋于下行。

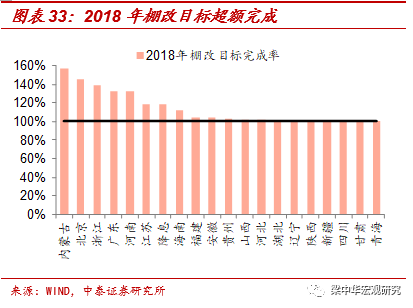

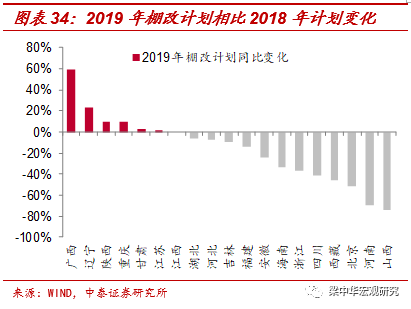

过去是大城市房价高,现在各线城市房价都已经飙升至了高位,整个经济的系统性风险上升,如果再进一步刺激,只会让泡沫越来越大。今年棚改目标

285

万套,不到去年的一半,而且货币化的比例也大幅下调。一方面是过去三年消化了很大一块买房需求,另一方面,棚改这块需求大减,小城市房地产降面临调整压力。

2.3 财富叠加收入,消费同样有压力

如果房地产市场趋于降温,受到财富效应和收入效应共同影响,居民消费也会趋于回落。

我国居民财富六成直接或者间接配在地产,房地产是主导消费波动的重要力量。

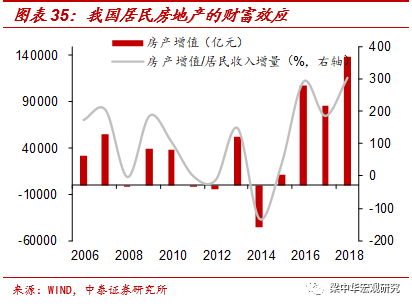

根据我们的测算,

2017

年的房价上涨导致我国存量房产增值

9

万亿以上,

2018

年高达

14

万亿,都是当年居民收入增长的

2-3

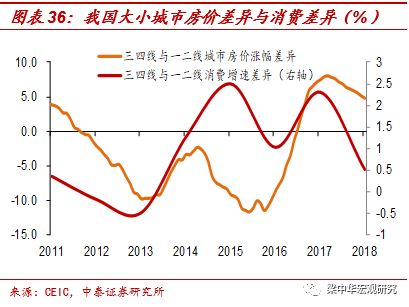

倍。房价涨跌带来的财富“幻觉”,对消费有重要影响。我们发现房价表现好的城市,消费也表现好;房价差的城市消费也较差。本轮经历了去库存后,房子在居民手里,房地产市场回落会对居民消费构成较大影响。

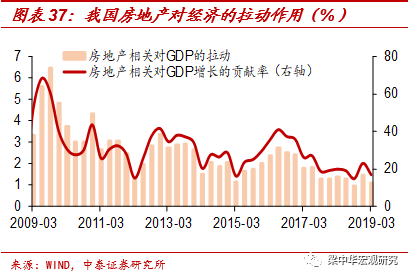

而居民收入增长同样也依赖地产。

根据我们的测算,每

1

单位的房地产行业的

GDP

增长,能够合计拉动

1.6

单位的其他行业的

GDP

增长。过去十年里,我国

1/3

左右的经济增长,是由房地产直接或者间接拉动起来的。所以我国居民的工资收入很大程度上也依赖于房地产经济的发展,房地产经济回落,会导致居民收入增长放缓,通过收入效应拖累消费。

房价涨会抑制消费?房价跌才抑制消费。

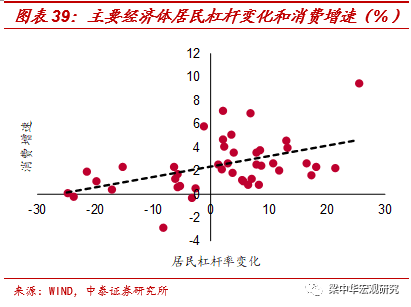

居民加杠杆最主要的用途就是买房,所以各国房价走势和居民杠杆率走势高度相关。那么居民加杠杆、房价上涨是否抑制消费呢?从实证上来说,并不明显。我们发现全球主要经济体居民杠杆率和消费增速只有微弱的负相关关系,而居民杠杆率变化和消费增速高度正相关,即加杠杆越快,消费越好;而加杠杆越慢或者是去杠杆,消费就会越差。

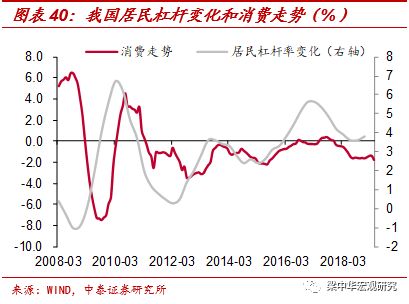

我国也是如此,居民杠杆率变化和消费走势高度相关,说明财富效应和收入效应是主导,替代效应并不明显。

长期来看,随着老龄化的加剧,地产对消费的影响会更大。

中国有父母帮助子女买房的习俗。但从经济学上来分析,父母帮助子女买房是一种储蓄,也是子女面临的“隐性”负债,因为子女有赡养老人的义务。

未来十年,第一代“婴儿潮”会加速退休,而他们的资产绝大部分配置在了房地产上,一旦房价下跌,从哪里获得经费养老?而为了养老,是否需要卖房?这其实是未来几年就不得不面对的问题。

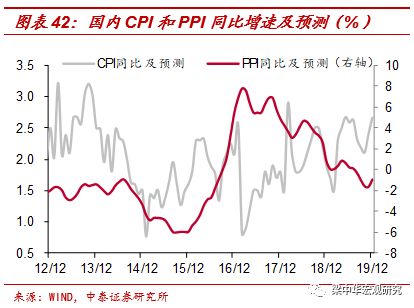

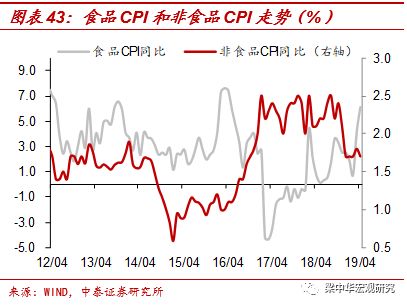

抛开供给扰动,还剩多少通胀?

今年以来食品价格走高,但非食品价格、服务类价格还是大幅下降的,反映的是总需求的回落。往前看,猪肉、水果等价格受到供给因素影响,仍会对通胀指标有扰动,但需求在回落,很难出现高通胀,也不会干扰货币政策。预计今年全年

CPI

同比平均在

2.4%

,高点或近

3.0%

;

PPI

同比在

-0.2%

,下半年大概率转负。

弱刺激强改革,把握结构机会

3.1 政策应对:弱刺激强改革

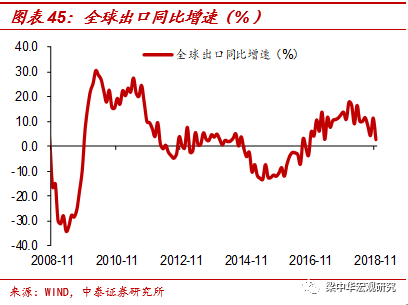

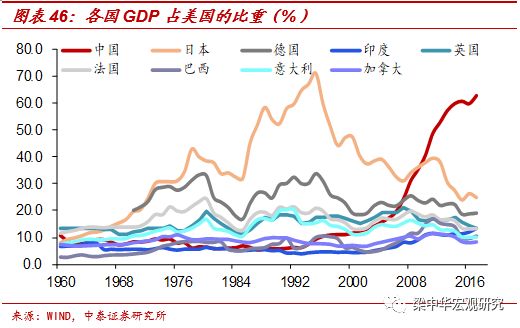

从外部环境来看,全球经济贸易今年都在一致减速。

08

年以后,在全球普遍缺乏需求的情况下,中国成为全球增量需求的主要来源。

2017

年四季度中国经济开始走弱后,

2018

年以来欧洲、日本经济增速也纷纷下滑,美国房地产、

PMI

等多项指标从去年下半年以来也开始走弱。近两年全球贸易问题不断,对于下滑的经济来说也是雪上加霜

。

在经济下行压力之下,全球新一轮宽松周期已经打开

。

澳大利亚、印度央行已经降息,市场预期美联储下半年降息概率高达

80%

以上,欧央行也在考虑扩大负利率的区间。

就贸易问题而言,长期不宜乐观。

因为大国之间的竞争关系客观存在,尤其是在贫富差距扩大、民粹主义抬头的背景下会表现更为明显。

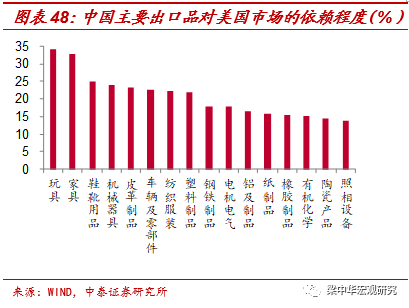

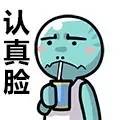

但在全球经济高度一体化的今天,各国经贸是连在一起的。

美国的主要出口品中,大豆对中国市场的依赖程度接近

50%

,飞机接近

30%

,汽车

20%

,半导体、测控设备、塑料、医疗设备、化工产品的依赖程度也都在

10%

附近;主要进口产品中,玩具进口对中国的依赖程度接近

80%

,电脑

66%

,家具

56%

,家用和厨房用具

48%

,通信设备

45%

,电视机

42%

,服装接近

30%。

所以经贸关系是重要的“压舱石”,长期尽管有竞争,但短期也需要有合作,无需过度悲观。