正文

本文为黄大拿明史拍案原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权,并只允许微信公众号转载,不可发在其他渠道,违者必究。授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

本文为黄大拿明史拍案原创,未经授权,禁止转载!如需转载,请获取授权,并只允许微信公众号转载,不可发在其他渠道,违者必究。授权转载时还请在文初注明出处和作者,谢谢!

撰文|黄大拿

既然南方考生的科考难度明显更大,现在假若还要“逐路取人”以照顾北方考生,是否合理?

城市“抢人大战”,山东后发制人,出了个大招:“一人落户,全家落户”。

不过,外省的朋友们似乎并不领情,最直接的拒绝理由就是山东“地狱级”的高考难度:作为高考大省,山东的考生多,录取率低。

媒体报道称,曾有早已迁出户口的山东友人对记者表示,“好不容易才逃出来,我不想儿子再走我的路。”

问题居然有这么严重?

熟悉我们公众号的朋友,应该都知道我的主业是讲明史的。那么这种情况在明朝呢?

如果明朝时候的江浙人看到今天的河南、山东人抱怨考试的不公平,他们可能会更不淡定,与他们相比,河南、山东人今天遭遇的地域歧视简直小巫见大巫。

一

一次程序正义的考试,考官竟被杀了头?

洪武三十年,明太祖朱元璋70岁,也就是离他去世前一年,明王朝发生了一场科场大案。

这一年的会试,主考官刘三吾录取进士52人,全部是南方人,北方举人全部落选。

参加科考的北人不满,攻击主考官偏袒南人,朱元璋命人彻查,结果证明主考官并无徇私舞弊行为。

一件大案眼看就要平息。这时心怀不满的北方举子又造出了新的谣言,说奉命复查的人故意把北人中不好的卷子给皇帝看。

朱元璋大怒,立即将复查的多个官员赐死,原主考官也被发配,同时他亲自考试,重新选拔录取了61人,均为北方人士。

第一次中榜的全部是南方人,第二次重录的又全部是北方人,“时谓之‘南北榜’,又曰‘春夏榜’”。

这样一个结果真让人瞠目结舌。如何解释?

西方学者所撰的《剑桥中国明代史》主要从暮年朱元璋的心理入手进行分析,直截了当地说:“这种种事件表明了一个人长期患偏执狂后会是什么心理状态。”

显然,在西方学者看来,这个大案无法从常情常理上获得比较圆满的解释。

本案中反映的明太祖的心理状态自然无法忽视。朱元璋生性多疑,一生中对臣下可能的“欺罔”高度警惕,到了晚年,这种疑忌发展到了新的水平,乃至如西方学者所言患上偏执狂也完全在意料之中。

但是,仅仅从明太祖的心理入手还是不够的。

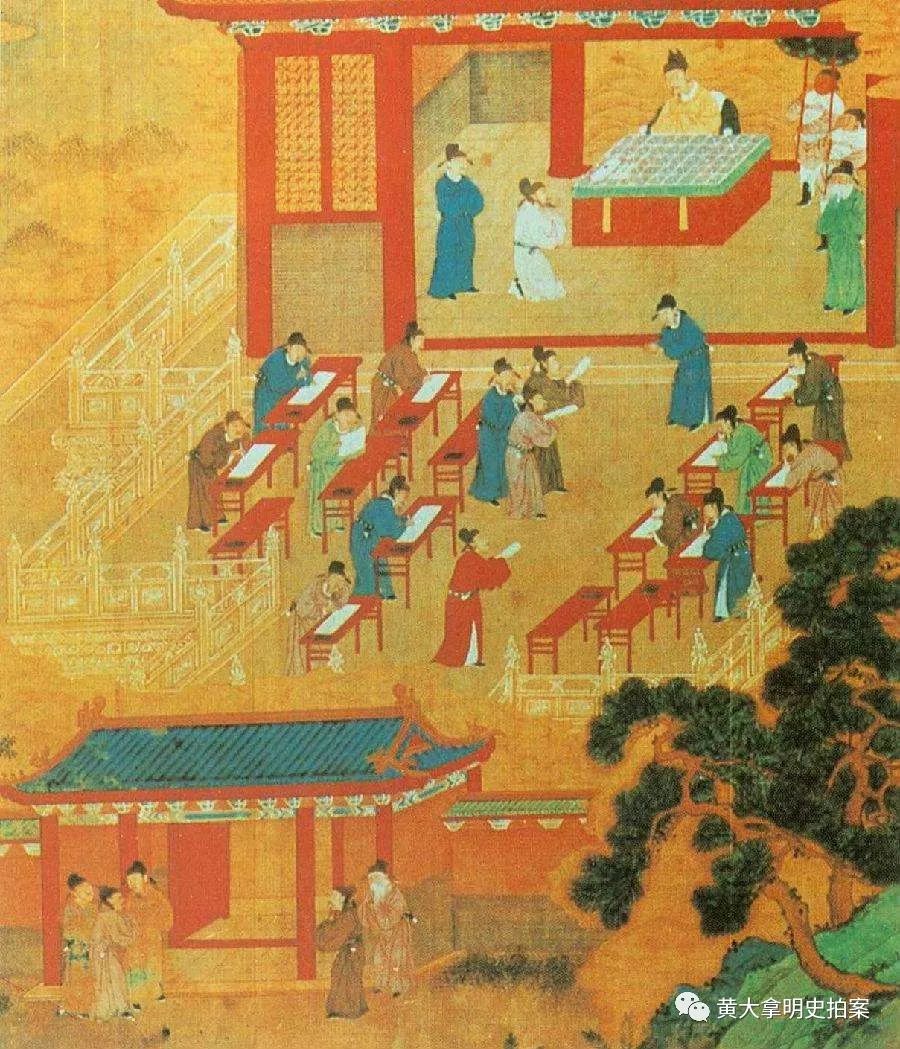

在传统社会,科考被称为“抡才大典”,其重要性不言而喻。

正因为太过重要,科考的影响会向政治、经济、文化等多个领域渗透和发散。

科举考试,远远不止是一场用笔来回答、用分数定高下的考试而已。

在明太祖的“南北榜”的背后,既有根深蒂固的地域差别,也有基于乡土观念的利益对抗。

二

科考怎样才算公平?司马光、欧阳修杠上了

由于战乱和自然生态的恶化,自唐末以来,无论经济还是文化,南强北弱的格局就已经铸就了下来。

这种格局当然会对科考带来重大影响。

唐代科考,北方考生所占名额居多,一代文豪柳宗元曾经为此而发牢骚:“京兆尹岁贡秀才,常与百郡相抗。”意思是在录取者中,长安一个地方的数额几乎等于其他一百个地方,未免太不公平。

时移势变,当南强北弱的格局确立以后,终于轮到北方人来呼吁公平了。

宋英宗治平元年(1064年),两位大佬司马光和欧阳修之间爆发了一场大争论。

这场争论没有载于《宋史》,但从两位大佬的文集中可以看到。

身为北方人的司马光写了一篇文章《贡院乞逐路取人状》。所谓“路”,是宋朝行政区划的名称,一路相当于后来的一省;所谓“状”,是指呈给皇帝阅看的上行文。

在这篇文章中,司马光表达了一个意思:科考中应该以“路”为单位,分配一定数量的名额,“逐路取人”。

理由呢?司马光表示,如果不是按区域录取,北方“数路之中,全无一人及第,则所遗多矣。”司马光的意思是假若不保证每个省都有录取的名额,北方文化不发达地方的考生参加统一考试,最后用一把尺子衡量,很可能导致一省无一人及第,这样不仅会遗漏人才,也很不公平啊。

身为南方人的欧阳修随之也写了一篇文章《论逐路取人札子》,对司马光的主张进行了针锋相对的批驳。

欧阳修文章的一个核心观点是不能光看录取数,还得看录取率。从绝对数讲,科考中南方上榜者的确占多数,但如果看相对数,从录取率讲,南方人科考的命中率相当于“百人取一”,而北方的命中率则相当于“十人取一”,因为南方考生太多,基数庞大。

欧阳修所说的道理很好理解。甲省考生一千人,最后上榜者是一百人,乙省考生五百人,最后上榜者是八十人。哪个省更难考中?明显是甲省嘛。

既然南方考生的科考难度明显更大,现在假若还要“逐路取人”以照顾北方考生,是否合理?

和司马光一样,欧阳修也在高声呼唤公平。

欧阳修疾呼:“国家取士,唯才是择”。看来,在欧阳修这里,坚持分数面前人人平等,这才是最大的公平。

两位大佬相争,胜负如何?或曰胜利者是欧阳修。

其实不然。地域差别是一个客观存在,而且这种差别并非因某个家庭某个考生而起,那么是否要考虑地域差别并进行矫正,就是一个很难判断是非对错的问题了。

科考始终在延续,古人也一直为此而苦恼。

从总体趋势上看,正视地域差别并试图进行一些补救还是历朝历代的主流。

不过,任何以公平为旨归的救弊之道都会产生新的弊端。

为了科考中的地域公平,国家政策试图向经济文化落后地区适当倾斜,但是又发生了新的问题:冒籍。

三

京城成为“冒籍”高发地

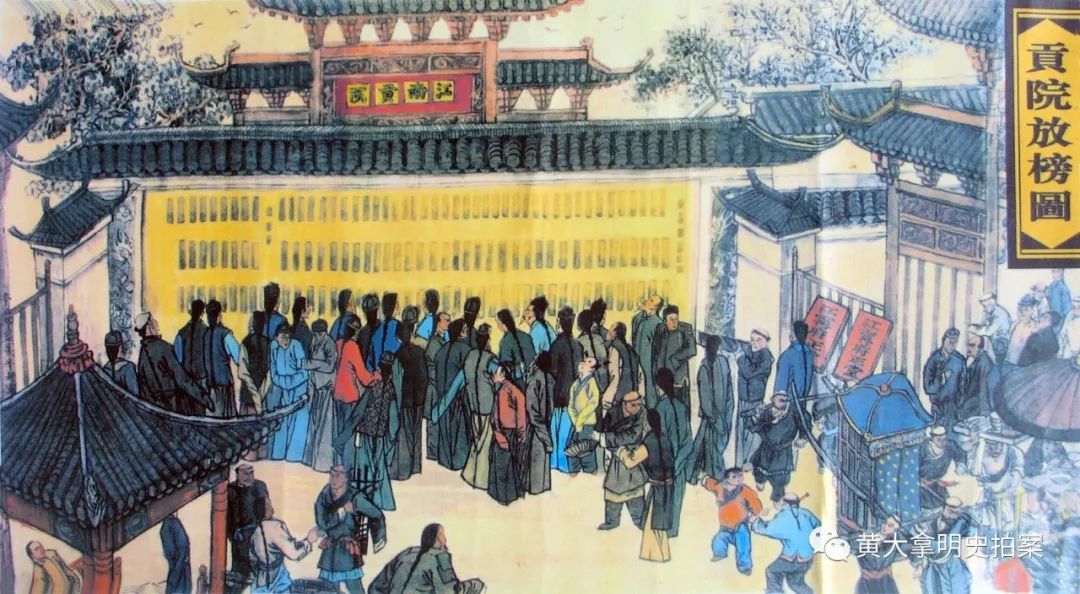

为了平衡地方差异,从明仁宗开始,科考实行“南北卷”制度。

按照这一制度,南方士人采用南卷进行科举,十人之中录取六个;北方士人采取北卷进行科举,十人之中录取四个。后来因为考虑到一些省份不好划分南北,在南北卷中又加进了一个中卷。

毫无疑问,“公平”是这里的关键词。另外,古代社会乡土观念浓厚,假若选拔上来的官员都是南人或北人,对一个统一的政权来说,也无法容忍。

公平是个好东西,但“冒籍”又在损害公平。