骄阳似火,高温持续,似乎只有无处不在的空调才能帮人们驱赶酷暑,但是在人们不知道“空调”“电扇”是何物的年代,劳作了一天的人们会拿出家中那两把缝了又缝的破蒲扇,抢占一块乘凉场所,度过苦夏的一个又一个夜晚。时过境迁,回忆过往,那一幕幕偶尔也会出现在梦境中,却似乎又遥不可及了。

▲

泥堰小区内的明理亭

文人笔下的“乘凉”

俗话说“热在三伏”,此时是一年中气温最高而且潮湿、闷热的日子。没有空调、电扇的古人如何避暑呢?通过流传下来的诗句,我们发现古代的人们,乘凉的方式也是多种多样。

夏天烈日炎炎,如果能得到遮天蔽日的一片树阴,那真是乘凉的好地方。曾任唐玄宗侍卫的韦应物就喜欢到山野的树林里乘凉,清风绿叶,月光清辉,天然氧吧。他在《精舍纳凉》中写道:“山景寂已晦,野寺变苍苍。夕风吹高殿,露叶散林光。清钟始戒夜,幽禽尚归翔。谁复掩扉卧,不咏南轩凉。”

河岸、池塘边也是乘凉的好去处,夏天的热风经过河水的浸渗,再徐徐吹来,就变得凉飕飕的。唐代诗人孟浩然早年有志用世,在仕途困顿、痛苦失望后,隐居于老家襄阳。夏季,他常到襄阳郊外的岘山涧南园的南亭荷花池边纳凉,并经常约上同乡好友辛大在此抚琴饮酒,后来好友仙逝,孟浩然独自一人在此纳凉弹琴,并在《夏日南亭怀辛大》一诗中写到:“山光忽西落,池月渐东上。散发乘夕凉,开轩卧闲敞。荷风送香气,竹露滴清响。欲取鸣琴弹,恨无知音赏。感此怀故人,中宵劳梦想。”

古时候,有钱人家的私家花园里,还用建造水亭来避暑的方式。水亭就是先将冷水贮在亭顶的水罐中,然后让水从亭子的顶檐四周流下,形成雨帘,从而起到降温的效果。唐朝诗人陆希声在《绿云亭》一诗中描写了水亭避暑的情景:“六月清凉绿树阴,小亭高卧涤烦襟。羲皇向上何人到,永日时时弄素琴。”

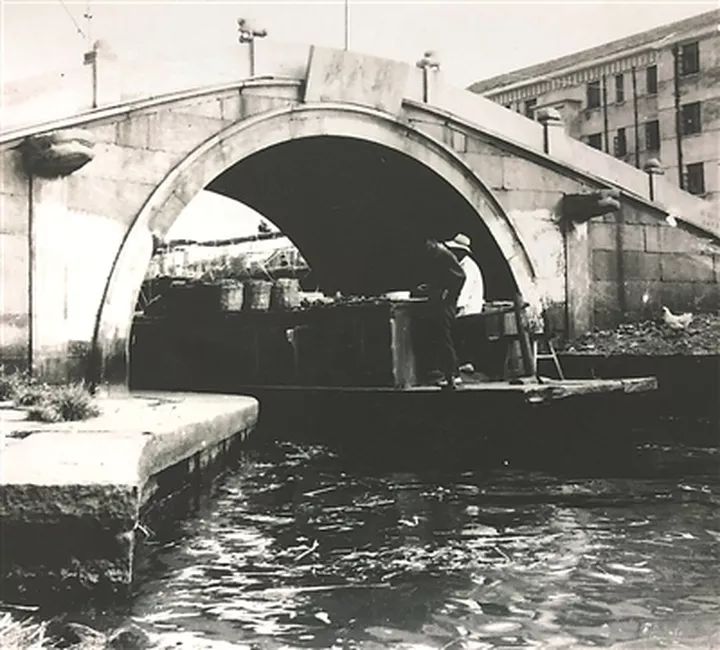

▲张斌桥旧照

古人描写的乘凉场景,无论是哪种,总感觉既浪漫又环保,情趣盎然,又充满着诗情画意。在那个没有更多避暑工具的年代,人们还有一种能耐就是“心静自然凉”。

到了近代,一些著名文人都曾描写了“乘凉”的场景。鲁迅先生在《自言自语》一文中深情回忆:“水村的夏夜,摇着大芭蕉扇,在大树下乘凉,是一件极舒服的事。男女都谈些闲天,说些故事。孩子是唱歌的唱歌,猜谜的猜谜。”

朱自清则在《荷塘月色》中如此写到:“今晚在院子里坐着乘凉,忽然想起日日走过的荷塘,在这满月的光里,总该另有一番样子吧。”

如此可见,乘凉从古至今都是人们夏日生活不可或缺的重要部分。

张斌桥上的纳凉往事

天冷的日子,农家人只能早早关门落栓,上床睡觉,但一到六月热天,闷在屋里实在吃不消,睡觉又太早,所以一般人吃过晚饭,都会坐到村口的桥上来。既可乘风凉,也可大侃山海经,听听外面传来的各种小道消息,所以坐在桥头乘凉,几乎成了老底子宁波人的共同回忆,“桥头老三”这一说法就是最好的证明。

▲

明理亭内纳凉的老人们

今年69岁的范企文是土生土长的“张斌桥人”,对于张斌桥的点滴记忆依然清晰,颇为较真的他手画了一张上世纪60年代张斌桥附近的建筑物以及道路情况,让人看后,脑海中立马浮现当年张斌桥一带繁华的场景。

过去,张斌桥附近还没有高楼大厦,那拱形的桥顶算是制高点。夜幕降临,吃过晚饭的人们早早地坐在桥头乘凉侃大山,听到过往船只发出的摇橹声,还会禁不住低下头望望。“张斌桥是拱桥,上下都是阶梯,所以能乘凉的位置并不多,晚去的人们只能坐在两旁的阶梯上了。”

张斌桥不远处,还有一座板桥。“板桥”是人们约定俗成的叫法,但到了夏日,这座桥却是人们的“必争之地”。“板桥是座平桥,自打我记事起,这座桥的桥面就整齐地铺着一块块木板,到了夏天的晚上,附近的人们拿来自家的竹席、躺椅,腾出桥的一侧让人行走,另一侧则一张张整齐地码上竹席、躺椅,然后躺在或坐在上面就可以乘凉了。”

▲

手绘乘凉场景

大人摇着蒲扇聊天,小孩们则拿来了西瓜、高粱、糖葫芦,边吃边玩。“西瓜都是沿河道从东乡运过来的,那时候西瓜只要几分钱一斤,人们都是一筐一筐地买。”

夜渐渐深了,玩累的孩童们已经进入梦乡,有了一丝凉意的人们有回家睡觉的,但也有不少人直接躺在桥上睡着了,等到被清晨的第一缕曙光照醒,才揉揉惺忪的眼睛,回家收拾后又开始一天的劳作。

乘凉见证着生活的变迁

如果真要深究乘凉,蓦然发现乘凉的点滴变化,正折射出普通百姓这些年生活水平发生着翻天覆地的变化。

76岁的吕美珍住在曙光社区泥堰小区,聊到乘凉,老人仿佛有说不完的故事。退休前,吕美珍夫妻俩是宁波渔轮厂的员工,当年渔轮厂效益好的时候,厂里的员工按批次分到了房子,吕美珍一家和另外的23户人家分到的房子就位于现在的茂兴街上,2排3层楼的楼房,每层4户。吕美珍说房子旁边有条小弄堂,人们唤它为“茂兴弄”,这条小弄堂也成了大伙儿夏天乘凉的好去处。

每当夜幕降临,勤劳的邻居会先打来几盆水洒在地上,当地面的热气随着水分被散发得差不多了,家家户户就搬出了自家的板凳、躺椅,开始来乘风凉,小弄堂中一时间便坐满了大人小孩。这个时候,小孩们都去玩了,可妇女们并未闲着,“那个时候,每个女人都会抓紧时间打毛线。”吕美珍解释说,其实也算不上毛线,三四十年前生活条件差,织衣服的线都是针织厂废弃的边角料,整理扯开再搓成线后织成衣服,“我家3个儿子都是穿这衣服长大的,那个时候有穿就已经不错了。”

▲

新华书店内游乐设施

后来,两排房子原拆原建,吕美珍一家搬离了茂兴街8年,等到她再来住时,已经有了孙辈。那个弄堂依然还在,就是变了些许模样,吹来的“穿堂风”依然凉爽。夏日的傍晚,吕美珍还是会跟邻居们一起坐在茂兴街上的小弄堂乘凉,而此时生活条件好了,乘凉就是含饴弄孙的幸福时光。

随着茂兴街上的商业越来越发达,吕美珍和邻居们的乘凉去处也发生了变化,现在泥堰小区内的一个“明理亭”则成了老人们的乘凉之地。“生活条件好了,连乘凉的地方也好了,以前这个亭子没有顶,只靠树藤遮阴,几年前社区把亭子修整了一番,现在坐在这个亭子里打发光阴,太阳晒不到,雨淋不到,很好。”

避暑方式多种多样

现如今,单纯的乘凉似乎已经不再那么重要,空调的出现已经帮人们解决了降温难题,但是寻一处悠闲之地,在避暑的同时增添生活的乐趣,已经成了现代人夏日里的一种生活情趣。

临水小山村、民宿、山庄,这些远离城市喧嚣,又能感受乡村美景的地方,自然成了人们避暑的一大追逐之地。

各大综合性商场、规模越建越大的各类书城,不但满足了人们的吃喝玩乐,还能做到学习纳凉两不误。

▲

宁波书城内孩子们纳凉看书两不误

各类游泳池,水上乐园、游乐场,则是孩子们最感兴趣的地方,现在越来越多的新建小区,配套设施中就包含着室外游泳池,让人们在家门口就能享受水的乐趣。

还有不少装饰优雅、点上一杯饮品就能坐上一整天的休闲吧、咖啡馆、茶馆,那是年轻人最喜欢去的地方。所以,无论选择哪种避暑方式,度过漫漫苦夏也就变得并没有那么难了。

乘凉真的已成回忆

在我的孩童时代,虽然电扇已经不是稀罕物,但是空调这一玩意却从未听说过。

记得小时候,夏天晚饭过后,乘凉还是一件让人企盼的事情。左邻右舍纷纷拿起板凳,搬出躺椅,手摇着蒲扇到屋外乘凉。大人们摇着蒲扇,唠叨着家长里短,小孩们则聚一起下棋、玩扑克。若是一阵“穿堂风”吹过,大伙儿还会不约而同地喊一声“这阵风真凉快,再来几阵就好了”。儿时的伙伴,长长的弄堂,成为炎热中的清凉,伴随我走过盛夏酷暑。

后来,空调飞入寻常百姓家。夜幕降临,外面乘凉的人日渐减少,如今当年乘凉的壮观风景线很难再现,但它却留在我的记忆深处。

来源 | 鄞响客户端

编辑 | 方也