专栏名称: 法意读书

| 北大法意读书--在这里,有好书,有良友,有故事。 |

目录

相关文章推荐

|

慈怀读书会 · 未来三年:守住,忍住,挺住! · 昨天 |

|

疯子与书 · …...疯癫可能是对某个灾难性或太过确定之知 ... · 3 天前 |

|

壹读 · 中产爱吃的碱水面包,为什么是“裂开”的? · 4 天前 |

|

豆瓣读书 · 聆听文学的最后目的是回答生活 · 3 天前 |

|

书单来了 · 这些年风里来雨里去的 · 1 周前 |

推荐文章

|

慈怀读书会 · 未来三年:守住,忍住,挺住! 昨天 |

|

疯子与书 · …...疯癫可能是对某个灾难性或太过确定之知识的掩盖。——尼采 -20241114180310 3 天前 |

|

壹读 · 中产爱吃的碱水面包,为什么是“裂开”的? 4 天前 |

|

豆瓣读书 · 聆听文学的最后目的是回答生活 3 天前 |

|

书单来了 · 这些年风里来雨里去的 1 周前 |

|

虎嗅APP · 苹果营收创历史新高,2000多亿美元现金储备“富可敌国”,这都是iPhone的功劳? 7 年前 |

|

毒舌电影 · 被徐峥十星推荐,再没时间也得刷它一遍 7 年前 |

|

51找翻译 · 外文局国际传播培训部实习生 7 年前 |

|

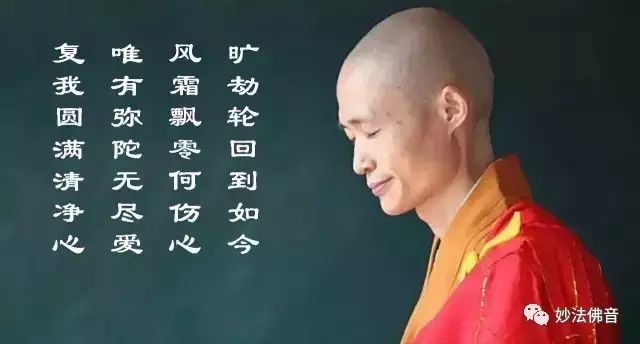

妙法佛音 · 【法师开示】重视因缘 7 年前 |