缘起:何为「欲望」-「机器」

这篇论文主要试图对「欲望-机器」(les machines désirantes)这个D&G(即德勒兹&瓜塔里,下同)晚期的重要概念进行所谓的「拓展性诠释」:即置换其原来的精神分析的语境,进而将其置于更为开放的艺术创造的领域之中。对这一运作,D&G在文本之中或许已然有所暗示。沉迷于L’Anti-Oedipe(《反伊底帕斯》)文本中的读者会发现,其实其中最吸引人的段落并非是那些往往过于繁冗枯燥的对经典精神分析的批驳,而恰恰是那些零星闪现的对欲望-机器进行艺术表现的案例。

就「欲望机器」这个概念而言,首先值得关注的应该是「欲望」这个修饰词。为了不将机器简单地理解为有形之物,甚而还原性地理解为「机械」(mécanism),最为关键地就是要从「欲望」的生成、运动之中去重新理解「机器」的运作样态。那么,如何理解「机器」和「欲望」之间的真正关联呢?

德勒兹与瓜塔里的合照

先来理解D&G所说的「机器」的真义。用William Bogard的话来说,首先应该注意D&G所强调的「机器」之「抽象性」:「D&G称为一部抽象机器的,实际上是一部内在于聚合体(assemblages)之中的机器,它既将这些聚合体整合在一起,又令它们向著一个外部、以及种种瓦解它们的反作用力开放。」根据Bogard的进一步分析,这裡所说的「抽象」其实并非强调一种与「具体」相分离和对立的普遍化倾向,而倒是要反过来,必须与「具体」结合在一起展现其多样而多元的运作方式:「它只存在于具体的聚合体之中」。

那么,如何理解抽象机器所展现出的此种具体和抽象之间的辩证关联?首先,从「具体」的方面看,机器当然要展现为各种各样的运作形态,实现于个体生存、社会领域、文化结构等等从微观到宏观的各个「层」。比如D&G就谈到过文学机器,战争机器,以及我们在另文中将仔细分析的「儿童-机器」(l’enfant-machine)的概念。但机器的种类是不可尽数的,而且还在不断繁殖。

另一方面,从「抽象」的本性上说,若将「机器」理解为一个哲学概念,则不能限定于、还原于任何一种具体实现的机器形态。从「分子」到「克分子」,从个体到宇宙,到处都有机器运作。这样看来,机器之「抽象」性倒确实具有一种「普遍」的含义,但此种「普遍性」并非指向一种抽离而独立的「本质」区域,而是在广袤的存在领域之中处处萌发、展开的「连接」运动:「只要在外部世界中的两个真实有别的部分之间产生了一种连通(communication)——无论此种连通所在的系统是多么不可能存在,一部机器就诞生了。」在这个意义上,亦不可从「可见/不可见」的二元对立的角度来理解机器之「抽象」。用D&G的话来说,机器唯运作于「实在」界(réel),在机器之中没有所谓「不可见」的、隐藏的机制、本质或「深层」-代码。机器本身就是「连接-运动」。只有未被发现的、未被建立的、或暂时不起运用、已然废止的运动,而没有隐藏在所有运动背后的深层机制。或更准确地说,只有「潜在」的连接,而没有「隐藏」的连接。

那么,又如何进一步在「欲望」-「机器」的意义上理解此种遍在、潜在的「连接-运动」呢?

「存在著欲望,也即,并非仅仅是功能,而是构型(formation)与自创生(autoproduction)?」 这裡,D&G明确提示,必须基于「机械」和「机器」之间的基本区分来真正理解欲望的本性。显然,「机械」偏向于「结构」与「功能」,著重于「先在的」(préalable,préformé)「秩序」(或「稳定的形式」(formes stables))。简单说,任何机械从根本上说必须「有用」,即服务于既定的目的和计画,而这也就要求它必然具有相对明确的结构和形式(要具有「可操作性」)。而与「欲望」更紧密结合在一起的「机器」则明显不同。根据D&G在L'Anti-Oedipe中的一贯立场,欲望的本性远非「缺乏」(从而需要外部物件的「填补」),而更是一种不可遏制的生成、创造、变化的生命能量。简言之,真正的欲望不仅仅是「想要甚么」,而更是要「变得不同」。这样,欲望-机器的运动当然不可能遵循既定的模式,也不会满足于预设的目的、实现于稳定的结构,而更是著重于「构型」和「自创生」的运动。「构型」强调机器所实现其中的种种具体的形式和结构都必然是暂时性的、从根本上说是不稳定的,因为它总是向著「外部」开放。「自创生」所强调的则更是机器内在的生成能量,任何一部机器本身已经是充满差异和可能性的多元体(multiplicité):「实际上,它就是一座城市或一个群落」。这样看来,欲望和机器简直就是一体两面的统一过程。L’Anti-Oedipe之中言简意赅地概括到,「机器深入到欲望之核心,机器是欲望化的,而欲望又是机器化的。」

身体作为慾望机器,画作为西班牙插画师Fernando Vicente的作品

如何将机器置于欲望的核心?又将欲望本身「机器化」?关键的一点正在于从「克分子」返归「分子」,或从「宏观」的秩序和结构返归「微观」的生成、生产、运动。这裡就揭示出两个要点:一方面,欲望-机器从根本上运作于微观的、分子的场域;另一方面,与宏观的、克分子的结构和功能(因而更偏向「机械」、「机制」、「体制」)形成对照,欲望-机器的运作方式显然更为开放、多变、丰富。借用D&G的精妙概述,如果说机械的本性在于循规蹈矩地发挥「用处」(usage),那么,机器的本性就在于别出心裁地进行「剪辑」(montage)。

在进入对欲望-机器的种种具体运动形式的详细论述之前,我们还想追问一点:为何会将此种流动、开放、多元的连接-运动冠以「机器」这样一个显然过于具象、有形、乃至「笨重」的名称?即便以德勒兹所惯用的「概念」-「意象」相连接的运作手法来看,这裡的「机器」也似乎并未真正有效地展现、激发此种「连接-运动」的丰富内涵和蓬勃样态。难道不是用「根茎」、「网路」(networks)这样的「概念-意象」更为恰切和生动?固然,我们可以或理应从思想史的角度回溯考察瓜塔里最初使用这个概念时的种种初衷。又或者,我们可以结合时代的状况指出,当今所普泛使用的种种「机器」亦已不再粗笨,而是不断变得轻薄、聪明、精细(想想iphone手机)。这些思路都值得参考,但却似乎都无法切近L'Anti-Oedipe之中所谈及的「机器」意象。下面我们不妨结合文本之中的明显提示来首先揭示「机器」的真正样态。

「连接」作为欲望-机器的初始「生产」:Rube Goldberg

欲望-机器的第一重运作正是「连接」。那就让我们先结合L'Anti-Oedipe的相关文本来深入理解「连接」的运作。「连接」涉及到两个相关环节,一是「流」(flux),二是对流所进行的「断」(couper, trancher)的操作。何为「流」?无非指的是质料(hyle)意义上的连续的物质流和能量流。「断」,亦非从根本上的割断或截断,而已经是一种「连」的运作(connect-I-cut):将「流」与「部分客体」(l’objet partiel)或「客体的碎片」连接在一起。比如L'Anti-Oedipe文本中屡次提到的「奶」之流与对其进行抽取、截取的「断」的操作的「嘴」(作为身体的一个「部分」性的「器官」)。D&G也因而将「流」和「断」这两个环节称为「能量-机器」(machine-énergie)与「器官-机器」(machine-organe)。从而此种「……®流®断®流®断……」的运作就形成为一个持续进行、不可遏制的序列:「接著,接著,接著……(《et puis, et puis, et puis…》)」。此种由「连接」构成的序列既没有先在的、预设的秩序,也不存在内在的、本质性的统一关联,「碎片化」是其基本的手法,因而似乎更应以D&G的用语「嫁接」(greffer)来形容。诚如Eugene W.Holland所言:「由生产的综合所形成的连接是多元的,异质的,连续的。」。

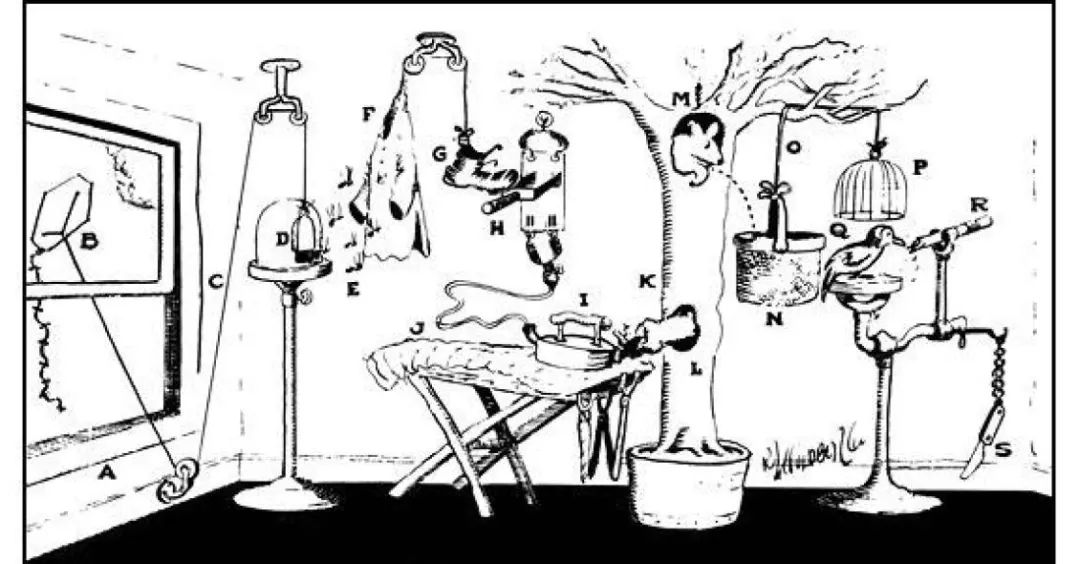

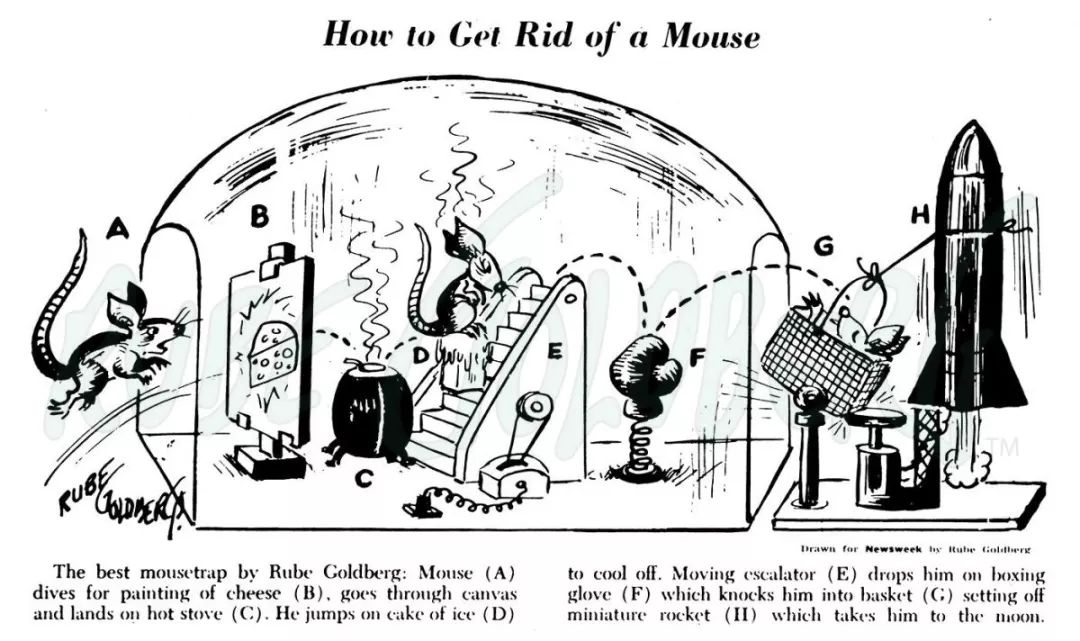

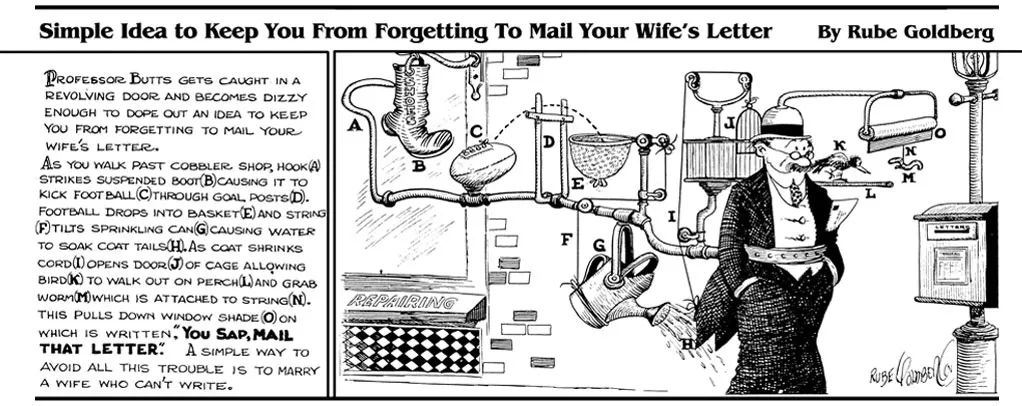

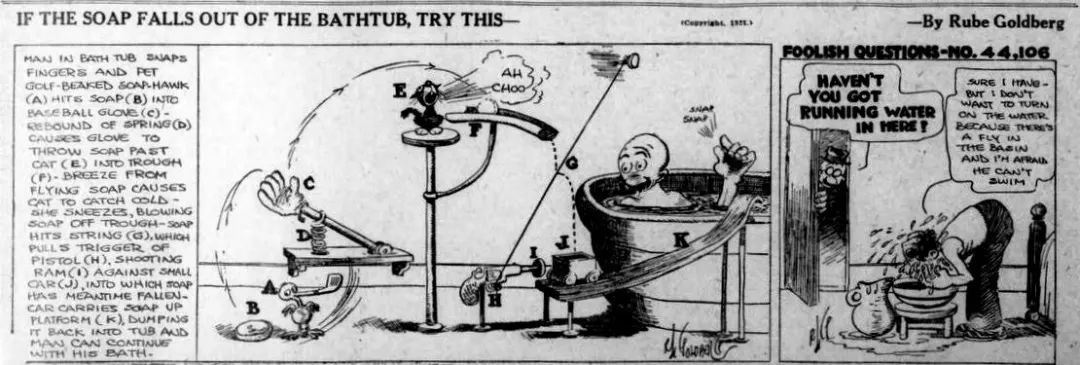

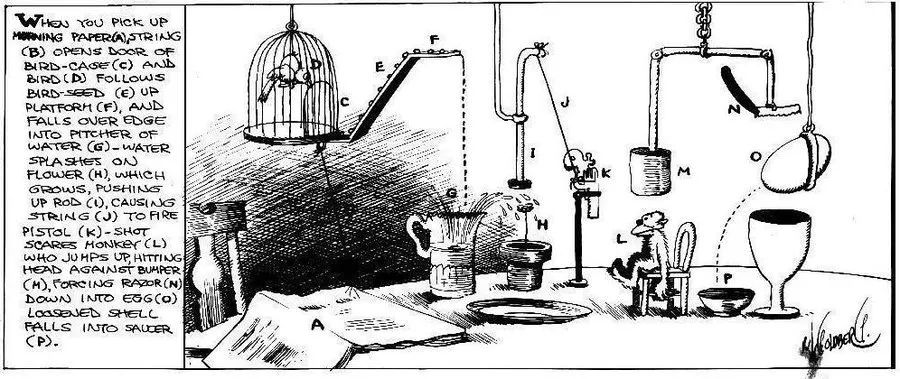

而美国卡通大师Rube Goldberg(下简称RG)笔下那些古怪,複杂但又妙趣横生的「机器」似乎正是对此种原初综合的最佳诠释。在与L'Anti-Oedipe同期发表的论文(后收作L'Anti-Oedipe的附录)《关于欲望-机器的计画-纲领》之中,D&G具体结合各种艺术创作的实例深入研讨了欲望-机器的种种样态。RG就是其中一个典型案例。之所以援引艺术作品,一个根本原因或许正是要通过这些看似「荒谬的机器」(machines absurdes)的构造来生动揭示「机器」的欲望本性。容易想见,若单单从司空见惯的种种机器形象入手则似乎难以有效实现这个目的。

美国卡通大师Rube Goldberg

这些「荒谬机器」之所以荒谬,从根本上说正在于它们往往违背了机械运作所必需要遵循的法则或「逻辑」。换言之,即便它们可以被「拼凑」甚或「拼贴」出来,它们也难以像通常的机械那般正常、有效的运转。它们有「构造」(「构型」),但却没有现实的、有效的「功能」。这样看来,人们确实有理由将其斥为单纯「想像」或「虚构」的产物了。但仔细想来却不儘然。因为它们不恰恰是挑战、颠覆了我们对于「机器」的日常形象或概念?一般常识总是将一部机器的「构造」从属于「功能」(汽车是为了运输,勺子是为了辅助进食,……),但反过来想,比起外在的「目的」和「功能」,难道「构造」本身不是更能贴近、体现机器的本性吗?我们这裡无意在「构造」和「功能」之间杜撰出「内在/外在」的二元对立,因为二者本就是同一个机器-运动的不同相位。我们只是想将重点转向「构造」本身。简言之,荒谬的机器虽然无法有效运转,但它们却让观者更直接地洞察到机器在差异的、异质性部分之间所建立的开放、错杂、多变的「连通」(communications)。或许,这才是它们的真正「功能」。当我们将「构造」从属于「功能」和「目的」,那么「机器」就降格为附属性的「工具」;但若我们跟随D&G所锺爱的荒谬机器的启示性引导来理解的话,那么「机器」就成为贯通世界范域的「普遍」运作机制(「抽象」)。机器并不仅仅是(一种)工具,相反,机器是无处不在的,其「效应」也是广泛而深远的。更确切说,或许只有从「机器」的角度入手,方可透彻理解世界运动的真正本性。

但如果这样看来,RG笔下的那些机器「发明」并不符合「荒谬」机器的标准。因为无论它们怎样异想天开,怎样複杂得让人发笑甚或发狂,它们最终仍能实现其预期的「目的」。用RG自己的话来说,他想表现的是「以最大的努力来实现最小的结果。」结果之「小」在于它们通常总是实现著最为通常的目的,比如吃饭,喝水,寄信,乃至赶走老鼠,等等,而这与我们通常与「机器」或「发明」关联在一起的那些「宏伟的」形象似乎大相径庭(我们常常会用「伟大」,「进步」,「革命」,「划时代」这样的宏大词语来称呼这样的「发明」)。而之所以RG採用这样的手法,或许有揶揄的成分,但或许更是出于讚颂甚或「炫耀」(讚颂人的大脑在机械构造方面所展现出的巧夺天工和无所不能)。但结合他的作品,我们觉察的一点倒是,结果之「小」往往是意在反衬、突出努力之「大」,即通过「目的」和「功能」之平凡化、通常化(「降格」)来引导读者更为关注创作者在机器「构造」方面所花费的心血和精力。这正是我们上面所说的重心的转换(从「功能」转向「构造」)。因而,品味RG的享有盛誉的「发明」系列作品,关键并不仅仅是得出「它们能行」(they worked)这样的结语,而理应更为深入、沉潜于那些奥妙的机械构图之中,从其「荒谬」悟入机器的首要真正本性:异质性的连接、「嫁接」。

而D&G在这篇论文中援引RG的首要目的也正是揭示此种「连接」的本性。D&G在这裡主要是想以RG的作品来图示人与机器所构成的多元体,同样,评论家们也往往注意到,在RG的发明系列之中,人、动物、植物、种种自然力,与机械部件之间总是能够构造出最为出人意料的「机器」-「装置」。但我们却首先想经由RG的作品来深入探寻欲望机器的第一种、也即原初综合(「生产」-「嫁接」)的样态。在L'Anti-Oedipe文本的一开始,D&G亦是通过在工业之中所实现的自然与人之间贯通的生产-运动切入这第一种综合,而我们则理应进一步跟随其文本线索来具体描绘RG作品之中所展现出的「流」-「断」的无限衍生的游戏序列。

D&G在谈到第一种综合时概括到:「断在结合性的流之上进行抽取(prélèvement)的操作。」关键正在于「抽取」这个词。就其法文原意而言:“action de soustraire (quelque chose) à un ensemble”,「抽取」(或亦可更生动地译成「採样」(sampling))的关键步骤正在于令「部分」从其所归属的「整体」之中抽离。但此种「抽离」亦只是初始的操作,因为被「抽取」出来的部分并非仅仅停留在碎片化,孤立或零散的状态,而是必然进一步和其它的「部分客体」(亦已然经历了「抽取」的操作)结合在一起构成新的聚合体或多元体。这样构成的聚合体并未失却流的能量,相反,被「断」之流没有在「嫁接」-「连接」的操作之中耗尽自身的能量,而倒是不断将其转向差异的、异质的方向。换言之,新的聚合体不是流的终止,而是流自身不断弥散的中转点。在这裡,诚如研究者们所注意到的,佛洛伊德所著意论述过的「衝动」(drive)与「客体」(object)之间的原初关联或对立已然被转换。「部分客体」(partial object)不再仅仅作为将「衝动」导向一个最终「整体」的中间阶段,而是成为一个能量散佈的中转点。从这个意义上来说,它们确实不再是中间性的,次要的,而倒是成为能量生成运动的初始点和关键环节。「流」不再是盲目的、本能式的衝动,相反,在其中已然有「方向和结构」,或更确切地说,「流」不再指向一个本体意义上的「始源」或「始基」,相反,它已然经历了种种「综合」的操作。简言之,「流」已然是「产品」(produit)。

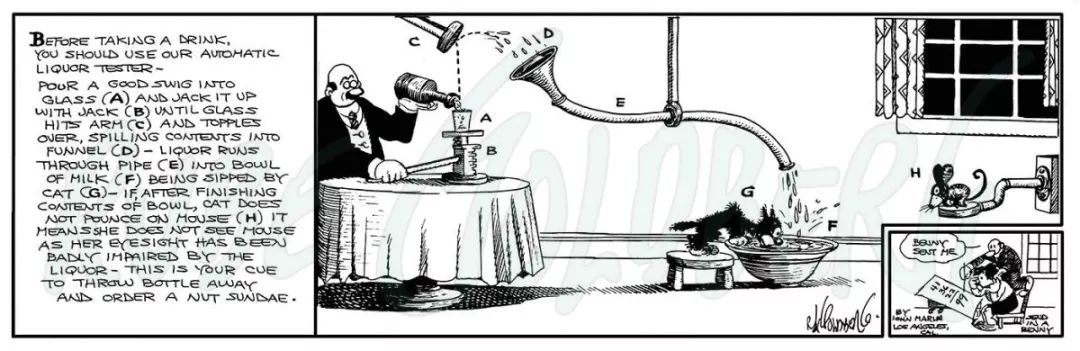

不妨就先从RG的这幅作品 Automatic Liquor Tester 入手吧。

Automatic Liquor Tester

初看起来,这自然是一部极为「荒谬」的机械,因为想要品酒,应该没人会首先设计出如此複杂的一部机器。但正如上文所述,「荒谬」正在于结果(目的)和手段之间的极为不协调、不适配的巨大反差,这也正是意在让我们这些读者更为专注于机器本身的複杂「构造」。在RG的作品之中,「机器」本身才是真正的主题。而在这部品酒机之中,「荒谬」之处还另有深意。

首先,按照常识的理解,机器理当是为人服务的「工具」,它自然要从属于操作它的「主体」。因而,如果真的有一部品酒机的话,它最终的目的是为了「满足」人的味觉及更高层次的心灵愉悦。但在RG的这部机器之中,人显然不是「主角」,而仅仅是降格为其中的一个操作性的部件。而且,他也很明显无法从整体上支配、操控机器的运作,和其它那些异质性的环节(机械,猫咪,酒-液体,老鼠,等等)一样,他也仅仅是进入到整个複杂游戏网路之中的一个「部分」。