本文选自《虹膜》电子杂志总第91期。虹膜电子杂志和公众号不一样,提供更具深度的电影文章,目前在亚马逊Kindle书城、豆瓣阅读等平台上架,每月出版两期,到上述平台搜索「虹膜」即可找到。

下面这篇文章是关于马丁·斯科塞斯的近作《沉默》。《沉默》拍出来后,外界反响也堪称沉默,作为一部斯科塞斯的作品,其热度之低是不正常的,而我们认为这部影片是过去一年最重要的电影之一,之前也发过文章,如今再发一篇吧。

《沉默》改编自著名日本作家远藤周作的同名小说。故事发生在德川幕府时代禁教令下长崎附近的小村子,一个葡萄牙耶稣会的教士偷渡到日本传教,并调查恩师因遭受「穴吊」酷刑而宣誓弃教一事,因为这事在当时欧洲人的眼中,不只是个人的挫折,同时也是整个欧洲信仰、思想的耻辱和失败。在传教与寻访的过程中,信仰与反叛、圣洁与背德、强权与卑微、受难与恐惧、坚贞与隐忍、挣扎与超脱……所有的两难情境都面临了,逼迫着他对基督的信仰进行更深层且更现实的思索,最终,他彷佛也走过一趟恩师的心路历程,拥有自己对信仰的诠释与实践。

以上转载自豆瓣剧情介绍

《沉默》的原著作者远藤周作曾在1950年代法国里昂学习神学。他在随笔里提到,当时里昂整个城市只有两个日本人,一个是他,另一个是个在银行工作的老人。有很长一段时间,远藤周作没有朋友,于是每天都到罗纳河公园喂一只没有人管的猴子。

远藤体弱多病,在法国几乎因肺结核死掉。异国他乡体会过的虚弱和孤独,都被他放在了《沉默》里神父罗德里格身上。

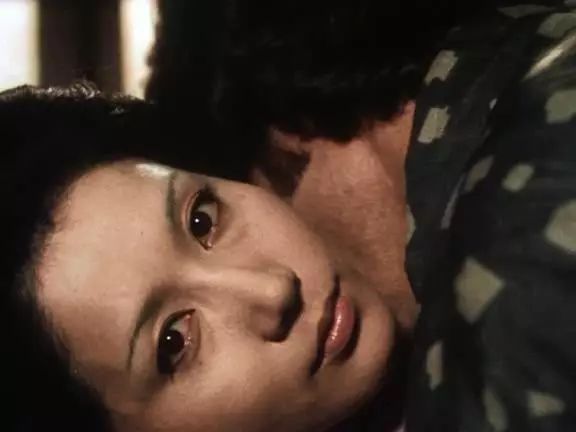

《沉默》(2016)

在禁教的日本,神父是一种吊诡的存在。在信众中间,他传达上帝的话语,是绝对权力的象征;在当权者面前,他又成了被嫌弃的石女、必须被抹去的蝼蚁。孤身一人身处一个完全陌生的地方,罗德里格尴尬地夹在两种眼光中间,无法寻找一个确定性,来安置自我。

一开始,罗德里格顺着信众的眼光仰视自己,自认是这个国家最后的神父,把自己的经历想象成耶稣受难一样的故事。听到举报神父能得到300块银币,罗德里格自嘲说:「耶稣也才值30块啊。」

《沉默》(2016)

1971年《沉默》的电影版本里,罗德里格回到满目疮痍的村子,翻出一件女人的红衣服穿上,似是在呼应马太福音里耶稣上十字架之前,「他们给他脱了衣服,穿上一件朱红色袍子。(太27:28)」在监牢里,罗德里格抚着墙上「赞美主」的字迹,自认命不久长,把信众受穴吊之刑的呻吟声听成睡觉的呼噜声,言下之意,自己就是客西马尼之夜那个在酣睡的门徒中间孤独地警醒、独自祈祷的耶稣了。「现在你们仍然睡觉安歇吧?时候到了,人子被卖罪人手里。(太 26:43)」

但是最终他不得不放下高傲。这恰恰是最困难的。

《沉默》(1971)

罗德里格的时代,天主教早已遍布这个星球的各个大洲,踏上美洲的土地,进入中国的宫廷,无往不利。教会的权柄让信众误以为,耶稣的宗教本就是强者的宗教。

就连耶稣会在日本的传教,也是以贸易和军火为要挟,用强大的实力叩开大门的。织田信长1569年准许耶稣会在近畿地方传教,几年后便用新式火枪在长篠大败武田的骑兵。耶稣会曾是高举圣乔治的旗帜,带来胜利的。

如今他却被迫在两种失败中间做出选择:是以受刑的日本信徒的死为代价,得到殉道者的声名;还是背弃教义,承认自己的卑微,把日本信徒抛在没有神父的世界里继续活下去。

罗德里格最终选择了弃教。

《沉默》(2016)

《沉默》(2016)

他确实是不忍心听到穴吊的百姓的呻吟,但也用爱的行为把自己的软弱合理化了。罗德里格承认了自己的软弱,这时候,他终于理解了耶稣对犹大说的那句话。「去吧,你所做的快做吧。」

做那件事时,犹大的内心一定也是非常痛苦的吧。耶稣的话是为犹大内心的煎熬而怜悯。罗德里格同自己和解了,也同自己一直鄙视的吉次郎和解了。

《沉默》(2016)

吉次郎是远藤笔下日本基督徒的画像。耶稣被杀的时候,所有门徒都弃他逃生。吉次郎是那些懦弱的门徒中的一个。正如使徒保罗所说的那样,全能的神为了羞辱强者而挑选最为低下、最为卑贱的人。

有人说,基督教的爱是一个悖论。对值得帮助的人的爱并不能说是爱,而是正义。那些不值得帮助的人才真正需要爱。爱要么根本不存在,要么就纯粹为了这些人存在。

吉次郎出卖过神父,不止一次弃教。但是把罗德里格带到友义村和五岛传教的也是他。一次次逃走,却总又回到耶稣身边。吉次郎是陀思妥耶夫斯基的「地下室人」,他并不是反基督,而是最理解困扰使徒保罗的那个问题:「立志为善由得我,只是行出来由不得我。故此,我所愿意的善,我反不作;我所不愿意的恶,我倒去作。(罗 7:19)」

《沉默》(2016)

罗德里格之前把吉次郎想象成犹大,最后却隐隐意识到,手握天堂钥匙的彼得就是懦弱如吉次郎的人。

罗德里格踏向圣像的时候,天边亮了,远处传来鸡鸣。呼应圣经里彼得不认主的故事。G·K·切斯特顿说,基督教之所以稳固,就在于耶稣选择了软弱的彼得:「当基督在一个象征性的时刻创立他伟大的团体时,他既没有选择才华横溢的保罗,也没有选择具有神秘主义的约翰,而是选择了一个做事草率、势力、胆小的怯懦之人做他的房角石。所有的王朝帝国最终没落,皆因一个与生俱来、始终存在的弱点,即它们都是由强人建立的,建立在强人的基础之上。但历史性的基督教会,它建立在一个软弱的人的基础上,因此是坚不可摧的。」

《沉默》(2016)

契诃夫有个短篇《大学生》,讲一个大学生给村里的两个寡妇讲圣经里彼得三次不认主的故事,两个寡妇默默听完这个一千九百年前发生过的事,流下了伤心的泪。

契诃夫写道:「他想,过去同现在,是由连绵不断、前呼后应的一长串事件联系在一起的。他觉得他刚才似乎看见这条链子的两头:只要碰碰这一头,那一头就会颤动。」

彼得的软弱探过重重时间的阻隔,触动了远藤周作。而远藤周作的小说同样触动了东西方两位大导演。1971年,筱田正浩与远藤周作合作,将《沉默》搬上了银幕。

四十五年后,斯科塞斯经过二十余年的思索和打磨,也拍出了他所理解的《沉默》。

《沉默》(2016)

对比小说原作中对罗德里格心理轨迹的刻画,在至为关键的罗德里格「弃教」的高潮段落,两位导演对原著选取了不同的解读方式。可以说,两个人的处理南辕北辙。下面就针对两位导演迥异的解读视角,做一下分析。

斯科塞斯的「宗教三部曲」不约而同地把故事发生地放在了神不被认可的国度。耶稣时代的罗马,毛时代的西藏和江户时代的日本,这些地方,宗教不再是答案,反而成了问题。

《沉默》(2016)

《基督最后的诱惑》里耶稣获得了上帝赐予的能力,却不愿去行上帝的任务。他替罗马人造十字架,是为了跟上帝作对。他的受难并不是为了替世人赎罪,而是为了完成上帝和他之间的一个契约。

在施神迹让拉撒路复活后,耶稣脸上不是喜悦,而是惊恐。

他知道,每一次神迹只会让他接近最终的结局——十字架受难。放弃俗世生活登上十字架的意义,是驱退了撒旦,但同时也击溃了自我。唯有神是胜者。

《沉默》(2016)

因此《基督最后的诱惑》讲的是一个人,试图背叛上帝,却最终成全了上帝的故事。而现在这部《沉默》试图说的却是,一个人从未想过会背叛上帝的人,却因为爱和懦弱的缘故,放弃了曾经坚守的教义,但又因此更深地理解和靠近了上帝。

远藤周作笔下,尽管罗德里格经历了巨大的挣扎,但他放弃的不是耶稣的宗教,而是天主教的教义,或者说崇拜圣像的教义。

《沉默》(2016)

他另一部小说《深河》中的大津甚至放弃了称颂耶稣的名,却同时依然保有对耶稣的信仰。但斯科塞斯似乎困囿于形式与意义的辩证,认为形式即意义,因此罗德里格弃教这个段落,斯科塞斯的处理显得不太自信。因为不自信,所以表现出来有些矫枉过正了。

2016年的版本中,费雷拉为劝说罗德里格,讲了不少煞有介事却经不起推敲的话,比如拿日本人称上帝为大日如来这一点大做文章。在远藤周作的原作中,费雷拉和罗德里格都很清楚,这个公案的缘由,是当年圣方济各·沙勿略翻译圣经时,误把「上帝」翻译成了「大日如来」,因此理解的偏差不该责怪日本人。

《沉默》(2016)

而「日本泥淖」说,似乎是远藤周作从丸山真男六十年代初出版的《日本的思想》等书中借来的,他对这个理论深以为然,一生都在思考一神教如何在泛神的日本扎根的问题,遗作《深河》便是对这一思考的最后总结。

费雷拉振振有词,大言炎炎,不像是坦承自己信心受挫后选择性地相信的一套说法,倒像是在狡辩,把自己弃教的责任全推到日本身上,俨然是西方中心论的调调。殊不知在圣托马斯的理论一统欧陆之前,异端的贝拉纠派仍是欧洲大部分地区的主流。

那时距君士坦丁的尼西亚会议已有数百年了,能说欧陆也是片泥淖吗。费雷拉的说辞不足为凭。而在踏绘的关键时刻,上帝结束沉默,突然显现,也过于仓促了些。影片一直用罗德里格的画外音参与叙事,上帝的话语出现在画外音中,削弱了其本来应有的力量。

《沉默》(2016)

斯科塞斯改动这些细节,罗织论点,他试图努力说服的也许正是他自己。

回想斯科塞斯以前的作品,能理解在面对这个问题时他内心的踌躇。斯科塞斯谈到,他1988年就读了原著小说,但一直到2006年,他都想不出罗德里格的弃教该怎么拍。

一个人放下自我和骄傲,俯就自己一直以来唾弃的行为,这个转变,对斯科塞斯来说不是件容易事。

在斯科塞斯眼中,纯洁压倒一切,容不得沙子,说服自己在贞洁的圣像上踏上一脚,任何理由只能是借口。

《沉默》(2016)

这种看法在他天主教色彩最浓厚的几部早期电影里最明显。处女作《谁在敲我的门》的主角J·R,卧室里摆着圣母像,床头挂着十字架。

在性解放的60年代,却固守老掉牙的贞洁至上主义。《穷街陋巷》的查理,试图在纽约肮脏的地痞流氓中实践圣方济各的圣行,在面对贞洁问题时,想法也与J·R如出一辙。

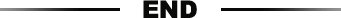

《穷街陋巷》

而《出租车司机》里特拉维斯去营救雏妓,倒更像是《搜索者》里营救黛比的约翰·韦恩(早在《谁在敲我的门》里,斯科塞斯就借J·R之口提到过他对《搜索者》的迷恋),心里挂念的与其说是被印第安人劫掳的黛比,不如说是黛比作为白种人的纯洁。

时隔五年,黛比早已被印第安人同化了,救出黛比的时候,韦恩把黛比举到天上,说在救她,倒更像是要把她摔死。

《搜索者》

影片的最后,韦恩只身走进沙漠,留下个背影,形单影只,头也不回。

斯科塞斯的人物很难跟自己和解。《穷街陋巷》结尾,车祸之后,查理爬出车子,独自跪地祈祷,他的固执没给周围的人带来任何东西,却还是不肯让步。

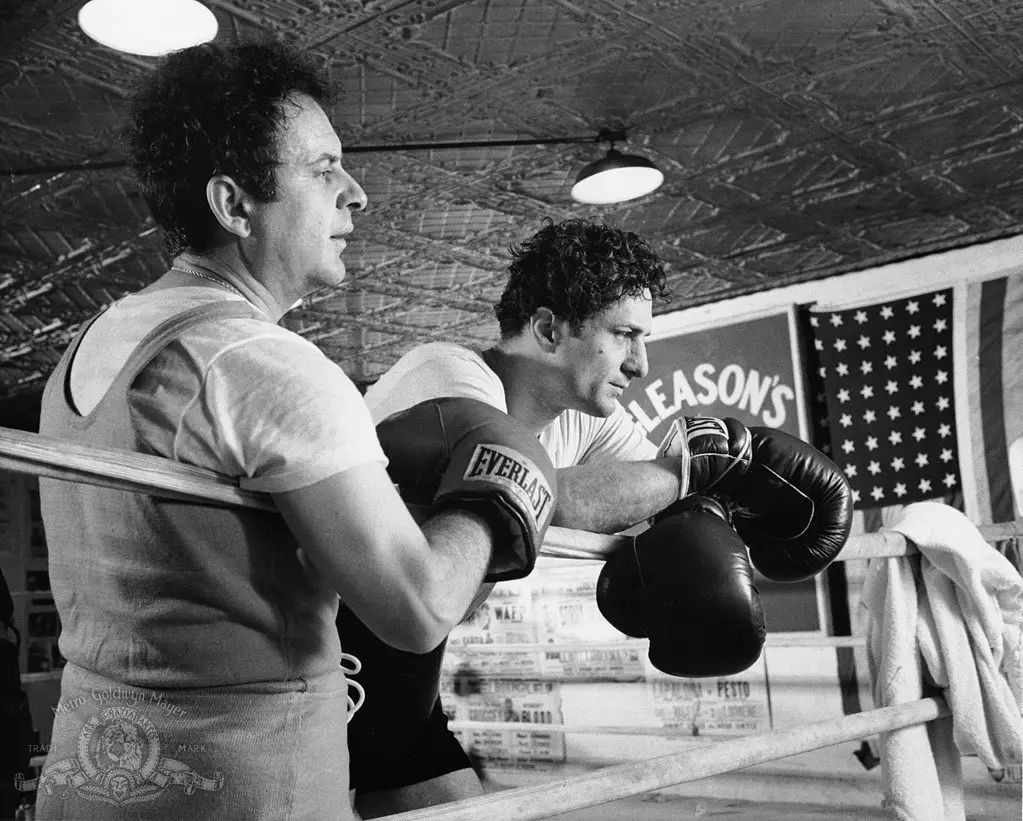

《愤怒的公牛》杰克·拉莫塔把自己扔在拳击场上,是为了让别人打自己的脑袋,自暴自弃,仿佛生活中所有的过错都可以用别人的拳头赎掉,于是自己就能咬着牙不松口:「你根本没把我打倒,雷。」

《愤怒的公牛》

也许因为天性中的不肯让步,让斯科塞斯在弃教这个最关键的段落,处理得有失水准。原著小说把弃教的罗德里格给吉次郎做告解作为全书的结尾,一个执圣礼的背教者的形象,是打通全书脉络的奇点。

罗德里格放下以往的骄傲,用软弱的坚持而非俯就的怜悯与吉次郎相通。他承认了自己所有的软弱,反而让此刻的他前所未有地坚定。「因我什么时候软弱,什么时候就刚强了。(哥后 12·10)」

《沉默》(2016)

然而,斯科塞斯的罗德里格没有表现出原著中那种与教会完全决裂、虽千万人吾往矣的坚定,反倒迟疑地摇头,不情不愿地把手按在吉次郎头上。似乎这时候,他依然没有跟自己和解。

这就让影片最后那个貌似光明的结尾失去了说服力。像是匆匆给出的一个一厢情愿的答案。

相比起来,筱田正浩的处理则更为大胆,也更干静利落一些。

《沉默》(1971)

斯科塞斯在细节上尽量忠实于原著,而日本的1971年版本是筱田正浩和远藤周作本人亲自操刀编剧的,饰演罗德里格的演员高挑瘦削,形象上有些接近身高1米82病怏怏的远藤周作本人。

囿于影片长度,1971年的版本做了不少省略,细节上远不如斯科塞斯考究。但也添加了不少别出心裁的段落,上面提到的罗德里格的红色衣服便是一处有意思的改动。

《沉默》(1971)

筱田正浩的版本里有段很有意思的对话,罗德里格听说吉次郎曾经弃教,问他是怎么回事,吉次郎说,「不不,我是个福音派教徒。」但转眼,他又向罗德里格告解——当时新教福音派确实不崇拜圣像,但也没有做告解的。吉次郎的性格一下子跃然纸上。

斯科塞斯把《沉默》的政治背景完全剖离,使它彻底变成了一个属灵的寓言(就像斯科塞斯喜爱的电影《黑水仙》一样)。筱田正浩则打开头就带观众梳理了日本耶稣会兴衰的轨迹,告诉观众,他要探讨的东西更切近实际,是外来文化与日本能否相容的现实问题。

他没有像斯科塞斯一样采用传教士的视角,而是客观地冷眼盯视着渐次崩塌的一切。

《沉默》(1971)

《好家伙》之后,斯科塞斯在影像风格上变得保守,习惯用剪辑而不是费里尼式的推轨长镜头来交代剧情,画面也更少风格化,不再追求《红菱艳》和《暴君焚城录》那样风格鲜明的色彩。

《出租车司机》里曾经匍匐蔓延的那种孤独而封闭的静默,此后再也没有在他的电影里出现过。

2016年的《沉默》里,所有人都抢着开口,本该沉默的上帝也耐不住性子。远藤周作所说的「沉默」,并非只是上帝的沉默。一切都在沉默。

《沉默》(2016)

小说里,一藏等人殉教之后,到处弥漫着冷漠和无动于衷:「海杀死他们之后,也一味地沉默不语。」而斯科塞斯却让所有元素争着开口。海、风、雨都在咆哮,浊浪滔天。

而筱田正浩的电影则沉默得多。全片蔓延着一种未定的忐忑,武满彻的配乐诡异地欲言又止,疏离于影像之外,时常又宿命论似的无动于衷。

宫川一夫的摄影机运动几乎难以察觉。影片在许多地方剥离了罗德里格的主体性,有不少罗德里格漫无目的地行路的镜头。没有罗德里格的画外音参与叙事,上帝的声音也一直没有出现。

《沉默》(1971)

筱田正浩的上帝仿佛不是简简单单的沉默不语,而是抛弃了罗德里格。他让罗德里格彻底地失败了。「这世上没有上帝,也没有佛祖。什么都没有了。」不仅放弃了教义,也放弃了自我。这是对原作的巨大改动。

筱田觉得,这样处理才能够剖视得更深,「败者才能看到整个世界。胜者只能看到赢得的光彩部分。因为败者身居暗处,只要有光线,就能看到两个方面。」

结合1970年代的时代背景和筱田正浩的艺术特点,他对原作做这样的改编倒也并不意外。

筱田正浩

筱田正浩大学的专业是戏剧史,御用女主角岩下志麻则出身歌舞伎演艺世家。他是新浪潮三杰中唯一一个以时代剧作品为主的导演,不少作品直接取材古典演剧。其中《心中天网岛》和《枪圣权三》就改编自江户初年近松门左卫门的文乐。

《心中天网岛》乍看跟时事没有干系,但筱田说,它和基督教在日本的传播过程关系紧密:「《心中天网岛》的『天』是天国,而佛教是没有天国的。近松少年时亲耳听说了镇压基督教的事件。我们少年时代亲耳听到原子弹在数十秒间就毁灭一个城市和几十万条生命,觉得难以置信。我想近松的心情,我在昭和时期深切地感受到了。」

《心中天网岛》

江户初年的天主教事件是革命一代的新浪潮导演喜欢引用的题材。60年代初革命运动波谲云诡的时候, 大岛渚拍了一部反映岛原天主教乱的《天草四郎时贞》,而到了1971年,共产主义运动退潮,「七零年斗争」失败,三岛由纪夫自杀身亡,革命的时代奄忽若飙尘。

充满悲观和白色恐怖气息的《沉默》出现在这一年,绝不是巧合。

筱田正浩曾是个「军国少年」:「我们曾经要献身于战争,献身于我们认为是神灵的天皇,可天皇却说『我是人』。所以我们都是徒劳。」

筱田正浩觉得,小津和黑泽通过电影表达了自我真实的乐观,而1970年的筱田是不具备这种乐观的。「在欧洲,共产主义已经破产了……我想我们是一群在不确定之间创作电影的电影人。」

《沉默》(1971)

他几乎所有电影都是关于挫折和失败的故事。想过正常的生活而失败的《孤苦盲女阿玲》,学生运动中迷失目标的《干涸的湖》,一生的收官之作《佐尔格》也以失败结束,共产党佐尔格被捕后,斯大林不承认他是苏联的人,临刑时佐尔格高喊「苏联万岁」,但一切都失去了意义。

筱田正浩却很少对失败者投以同情。失败不是痛苦的受挫,而是一种可堪观赏的体验。

他关注的与其说是失败的人,不如说是失败这个过程本身。《濑户内月光小夜曲》的少年们望着轰炸东京的大火,却赞叹说「好美啊」。

《濑户内月光小夜曲》

他改编近松的殉情戏剧,一再用间离手法阻止观众移情,是为展现殉情这种美的形式的完成,而非生命凋零的哀伤。

《暗杀》冷漠地观看一个追求政治理想的倒幕志士,人格在革命中变形,玩弄政治阴谋,最终死于自己的野心。《干花》的主人公踏着柏塞尔优雅的宣叙调步入毁灭的谋杀。

这些人的失败与其说缘于强者的迫害,不如说是因为他们自己对于生的过剩的欲望。「在日本这个国度,死亡是一种极端的物哀,日本的文化一直强调从中体会美感。因为生存是十分丑恶的。」

败者的诗人筱田正浩把弃教的绝望之美表现得淋漓尽致。

《沉默》(1971)

罗德里格弃教的那段蒙太奇,无论是节奏的拿捏,还是情绪的把握,筱田正浩的处理都比斯科塞斯显得老练。罗德里格面无表情地提起脚,犹疑地抬头,望向虚空,最后一次企盼上帝放下沉默。没有任何回应。

突然,武满彻的音乐仿佛即将绷断的弦,刺破死寂,又蓦地绷住了。又是一片死寂。

终于,罗德里格的脚踏了下去,受难被整个压在脚下。费雷拉侧头不看,念念有词。片刻的寂静后,几声低沉的日本琵琶响起,绷紧的弦松下来了。

接着是监牢走廊空落落的空镜头。鸡鸣声从远处响起。一切崩塌。一切结束了。但似乎又有什么终于在心头落了下来,长抒了一口气。就像筱田的《少年时代》里说的,「虽然输了,但总算是结束了。」

《沉默》(1971)

弃教后,罗德里格疯狂交欢的镜头可以算得上最绝望的电影场景。罗德里格弯腰走进囚室,沉默地面对死去武士的妻子。突然他发疯似的扒去女人的衣服。

接着,影像发生了变化,画面中的元素渐次被剥离。一切生机开始流失,移动的影像被剥去了声音,继而被剥去了动作,只剩下几个无声的定格图像。

影像就像放弃信仰的罗德里格,丢了灵魂。女人望向观众,罗德里格张嘴大叫,我们听到的却只有沉默。

《沉默》(1971)

罗德里格被压扁,抽离。影片恶狠狠地就此戛然而止。筱田正浩这里,他的人生不再有任何机会。

如果回头看看历史上真正的日本耶稣会传教史,会发现政治和权谋纠缠不清。个人兴许不过是棋子罢了。而罗德里格是其中的一颗弃子。

1549年,圣方济各·沙勿略在九州鹿儿岛上岸,耶稣会登陆日本。耶稣会的传教方式是胡萝卜加大棒,皈依天主,就准予停靠葡萄牙商船,否则无法享有贸易的便利。

耶稣会素来有政治阴谋和颠覆政权的恶名。在历史上,织田信长扶持基督教是为了借以对抗四国和北陆的一向宗势力,信长的大本营尾张国拥有伊势地区最好的港口,自然明白贸易和西洋火器的厉害之处。

1575年织田大败甲斐的武田胜籁,是耶稣会带来的火器战胜了封闭的内陆(甲斐没有出海口)。丰臣秀吉原本对信长的宗教方针亦步亦趋,但1587年统一九州时,讶异于九州强大的天主教势力,突然转向禁教。

1597年,一艘西班牙商船在日本搁浅,丰臣秀吉遂从西班牙人口中得知耶稣会作为殖民国家先头部队的事实。秀吉意识到问题的严重性,于是有了殉教二十六圣人。

德川幕府建立后,国家的基调由开拓转为守成。德川家康本就笃信佛教,而此时欧洲因为新旧教争夺势力开始了宗教战争。日本的耶稣会和方济各会以及新教时有龃龉,已经成为不稳定的因素。

而新教国家荷兰承诺,只贸易,不传教,一向居于垄断的耶稣会失去了优势地位。1614年大阪之战,一方面是扫除秀吉残部,另一方面,也志在荡清与亲秀吉的地方大名合作颠覆幕府的耶稣会势力。

平定大阪后,德川家光不日颁布《诸宗寺院诸法度》,将所有宗教置于幕府掌控之下。

1637年的岛原之乱,以受迫害的天主教徒的名义高举义旗,但也有研究显示,这是一场受挫的政治运动,起义首领天草四郎时贞很有可能是丰臣秀吉的直系后代。嗣后,耶稣会在日本彻底消失。

很多年过去了。19世纪末,美国人在九州的五岛发现了一些奇怪的教徒,他们讲着没有人听得懂的「拉丁语」,崇拜伪装成送子观音的圣母玛利亚,这些人被称为「秘密的天主教徒」,总共有三千多人。此时距离家康禁教已经过了260多年。

也许有人会记得,远藤周作在小说里提到过,《沉默》里那个懦弱的吉次郎就住在这个五岛上。

往期

精彩内容

大盘点,今年的国产剧非常强,但最强的是哪部?

《敦刻尔克》之前,评评诺兰吹和诺兰黑谁更有道理?

《欢乐颂2》里的友谊和爱情,是掩盖现实阶层残酷落差的幻觉

大卫·林奇迷幻美剧神作

《双峰:神秘史》独家中文版

极限复刻美式原版的“档案式小说”

收录上百种档案、照片、图片和剪报