↑↑

点上面蓝色小字 | 关注

↑↑

我们是中科院主管、科学出版社主办,与日本知名科普杂志Newton版权合作的一本综合性科普月刊。

印象派绘画不仅能够真实细微地记录阳光下物体的光与色的瞬间变化,还能够在平面的画布上营造出层次丰富的空间感和花儿在微风中摇曳、涟漪在湖面上荡漾的运动感,这是为什么呢?

文艺复兴以来,西方画家们能在二维平面上把三维空间里的方方面面表达得惟妙惟肖、栩栩如生,他们依赖的法宝主要是几何透视法。这种方法靠的是单眼视觉,这在视觉神经科学上称作

“

单眼线索

”

。

那么,印象派画家是用什么方法来营造三维空间感呢?那就是“双眼视差”。人在观察近处物体时,两只眼睛会产生视差,即在两个视网膜上产生了一对稍有差别的像,大脑会把它们融合起来生成三维立体的图像,还能确定物体离观者的距离。这个奇妙的现象是在19世纪中叶由英国物理学家查尔斯·惠特斯通爵士(Sir CharlesWheatstone)发现的,后来被在贝尔实验室工作的匈牙利裔美籍科学家贝拉·朱尔兹(B

é

la Julesz)用实验(随机点立体图)证实。而现代脑科学研究发现,在大脑的视皮层里确实存在着一些专门探测左右视网膜像差的细胞。事实上,我们观看三维立体电影,利用的也是同样的原理:用两架相距几厘米的摄像机同时拍摄影像,然后同时放映,观者带上特制的眼镜(通常是用偏振镜片),让左右眼分别看到不同的图像,大脑会把具有

“

双眼视差

”

的图像融合起来,从而产生立体感。

朱尔兹有一位学生泰勒(Christopher Tyler)还发现了一些有趣的视觉现象,那就是由重复图案元素产生的

“

自适立体图

”

(autostereogram)。下图是一种做室内装饰的墙纸,倘若我们盯着它多看一会儿,就会觉得眼花缭乱,墙纸上的飞鸟都动了起来,组成了一群三维立体的鸟群。

由重复图案元素产生的自适立体图

让我们用图中第一行的紫色飞鸟来分析。注意这个图案的特点,一是视觉元素(小鸟)排成一条水平线(视觉对水平的感觉比对垂直敏感得多),二是这些视觉元素是重复出现的。当观者的双眼在注视这一行飞鸟时,左右眼的视网膜上就会各留下4只鸟的像。由于4只紫色的小鸟一模一样,这就让大脑的视皮层有点“发懵”,不清楚究竟应该把左右视网膜上的哪两只鸟来配对,因为对大脑来说,从二维图像中抽提深度信息不是一件简单的事。据泰勒说,此时大脑会乱点鸳鸯谱,把它们随机配对。由于错误的融合,大脑

“

看到

”

的鸟,除了在原来的位置之外,又在其前后增加了11个可能出现的位置,这样看起来就形成了一个影影绰绰的鸟群。处于一条水平线的若干个相同的视觉元素构成的图案,会让视觉产生这种隐隐约约的三维立体感,这就被称为自适立体图。

《透过树丛的春色》, 莫奈,1878

知道了这个道理,我们再来欣赏莫奈的画《透过树丛的春色》。画上大批的树叶,朝着一个方向,形状大同小异,组成了相似的视觉元素(称为半重复图案)。它们在观者双眼视网膜上的像,经过大脑融合后便会产生朦朦胧胧、层次丰富的视觉效果。莫奈常说他要画出空气和大气的感觉,他的画也确实能够给观者这样的神奇感受,其秘诀或许就在这里。

在印象派大师的名画里,观赏者常常可以感觉到水面上波光粼粼,花草在风中摇曳,这种静中有动之感又是怎样产生的呢?其实,这种感觉是由画家的技法与视觉生理的机理联袂形成的。取一张白纸,画几个圆圈,再用墨水把圆涂黑。由于黑白分明、反差强烈,观者很容易确定它们的位置。如果把几个小圆涂成深红色,白纸的其他部位涂上浅绿色,几个红圆的位置就不太清晰了。倘若进一步调节颜色的亮度,让圆的红色变浅,底的绿色加深,当二者的亮度差不多,也就是达到色彩平衡时,几个圆的位置就变得更难以辨认了。

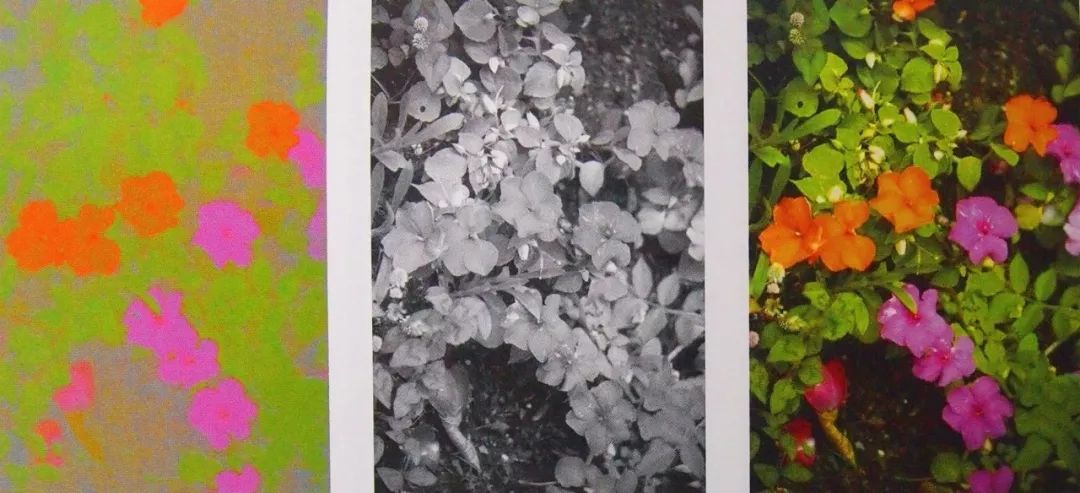

左图只有花草色彩变化的信息,难以确定它们的空间位置。中图只有花草位置的信息,可以确定它们空间和细节。右图是花草的全色彩图像,保存了花草的色彩和位置的全部信息。

这是为什么呢?原来,人的视觉系统有点像立体声音响,是通过两条平行通道来传递视觉信息的:一条是小细胞系统,主要把色彩信息通过视神经传送到大脑视皮层的V4区等;另一条是大细胞系统,主要把空间位置、形状、运动等信息通过视神经传送到大脑视觉皮层的V2区和中颞叶(MT)等。大脑把两方面的信息有机融合起来,就产生了完整的视知觉。如果前一条视觉通道出了故障,人就成了色盲。如果后一条通道出了问题,则更糟糕——世界看上去是静止的,连过马路都很难。照片中,左图的花草色彩斑斓,激发了小细胞系统,所以我们能够感知图案的色彩;但是负责运动和体视的大细胞对颜色不敏感,而亮度相等的两种颜色对它来说就是均匀一片,所以当我们要判断花草的位置、形状时,会觉得图像有点飘忽不定。

《亚嘉杜的罂粟花田》,莫奈,1873

莫奈的名画《亚嘉杜的罂粟花田》,画的是一个罂粟花盛开的夏日上午,阳光明媚,几位女士款款走来,一派惬意的田园风光。女士们戴着白色带有彩色条带的帽子,与周围的色彩形成强烈的反差,所以观者能一眼看清楚她们的位置(大细胞系统的作用)。但是,在画面左侧,弥望的是绿色和嫩绿色的叶子,密密地点缀着嫣红的罂粟花。由于绿叶、红花的色彩亮度处于平衡状态,因此大细胞系统不作为,所以花朵的位置显得模糊不清。倘若观者定神端详一会儿,还会觉得好像有一阵微微的风吹过,花朵有了一丝颤动。这是因为观者的眼球在不断地运动,视网膜上的映像不断移动产生的效果。

本文节选自2017年第5期