卡塞尔文献展是世界最著名的艺术展览之一,在德国卡塞尔每 5 年举办一次,与巴西圣保罗双年展及威尼斯双年展并称为世界三大艺术展。卡塞尔文献展诞生于纳粹之后的艺术阴云中,第一届策展人、艺术家阿诺德·博德说“四周是一片废墟。我们寻找某种可以克服和战胜那被摧毁状态的东西。”

因其特殊的诞生背景,文献展通过各种各样的艺术媒介,表达自己对当前的社会和政治问题的思考。今年的文献展主题是“以雅典为鉴”,为更好表达此主题,展会现场用征集来的 10 万本禁书临时搭建“帕特农神庙”,向雅典学习,又不忘焚书之鉴。

本文作者宁卉带你亲临德国卡塞尔,一睹展览真容——

▍下文转载自世界说(ID:globusnews)

卡塞尔其实像是一座什么都不会发生的小城。一位当地人将自家公寓变成青旅般的宿舍,命名为“文献展房间”,还找来找来了文献展的海报贴在房间,再出租给前来看展的访客;在交付钥匙给我时,这位年轻的房主讪讪一笑:“我可不是艺术圈里的人。”一句话打住了我的询问。

但走在卡塞尔展区内外,要想不碰到“圈里人”还是很难。在我采访了今年唯一参展的中国艺术家、纪录片导演王兵之后,便猛然打开了一块彼此紧紧吸引住的磁铁——中国当代艺术圈。

文献展的“神话”地位并非徒有虚名,在 2017 年的夏天遍走欧洲大展,对很多人而言都是一份必要的作业。“毕竟是原则上世界最高水平的当代艺术展。”一位中国当代艺术家在卡塞尔的一间中餐厅里这样向我解释。

纪录片导演王兵是唯一参展的中国艺术家 Wang Bing, Retrospective, Gloria-Kino, Kassel, documenta 14, photo: Fred Dott

1955 年,文献展在卡塞尔以二战重建的目的开始,历经现当代艺术在战后的发展与反思,到 60 年后的今天,像研究文献展历史的 Michael Glasmeier 所说,“文献展每次都能不出意外地震惊全球艺术界。”

今年的文献展只做了一件事,便彻底与以前的 13 届展览区分开来了。文献展第一次在卡塞尔和雅典都有展示,主题更是直白:“向雅典学习”,或译为“以雅典为鉴”(Learning from Athens)。

这句话没有主语,对很多人而言,这听起来像是德国向希腊“学习”。

虽说希腊作为欧洲文明的发源地,但如今的希腊与德国,更被债务危机和难民危机所笼罩——希腊是欧债危机的缩影,而德国领导下的救助计划让生活在德国和希腊的公众对彼此都颇有微词;让德国陷入矛盾的叙利亚难民接收问题,也始于欧洲的入口,希腊。

文献展的艺术总监 Adam Szymczyk 是波兰裔,但在希腊生活良久;在他的主策划下,整个策展团队,以及 160 位受邀的艺术家,都在雅典和卡塞尔分别展示了作品。我只到了卡塞尔,也许也因此而未能看到“神话”。

3 分钟 vlog,带你掠影文献展

弗里德里希美术馆是文献展的起点,60 年前,空无一物的美术馆矗立在一片战后废墟之中。今年,这里装满了从雅典国立美术馆运过来的的 1100 件作品。

卡塞尔火车站站台上的屏幕,循环播放着一件作品,画面是希腊债务危机时刻,来自雅典与柏林的政治新闻。David Lamelas, Time as Activity: Live Athens–Berlin, 2017, photo: Liz Eve

仿佛这样不足够表达雅典的主题,在美术馆门前的广场上,还有一座临时搭建的“帕特农神庙”,用向世界各地征集的 10 万本禁书为砖;环绕着“神庙”的繁茂大树,则来自 30 年前德国艺术家博伊斯的“给卡塞尔的 7000 棵橡树”计划(他自然没有以一人之力去种千棵橡树,后来人种下的,大多也不是橡树)。

本届文献展最核心的作品,用曾经被禁止的书籍,搭建了临时的帕特农神庙。Marta Minujín, The Parthenon of Books, 2017,Kassel, documenta 14, photo: Roman März

展览散落四处,商店橱窗和美术馆楼顶的白烟,背着黑黑的肥皂行走的艺术家;某餐厅厕所门口,也赫然一张展签,可上面所描述的声音装置,身周哪一道声音才是?执迷的作品,与观者捉迷藏。两栋楼,被缝在一起的麻布袋包裹住。

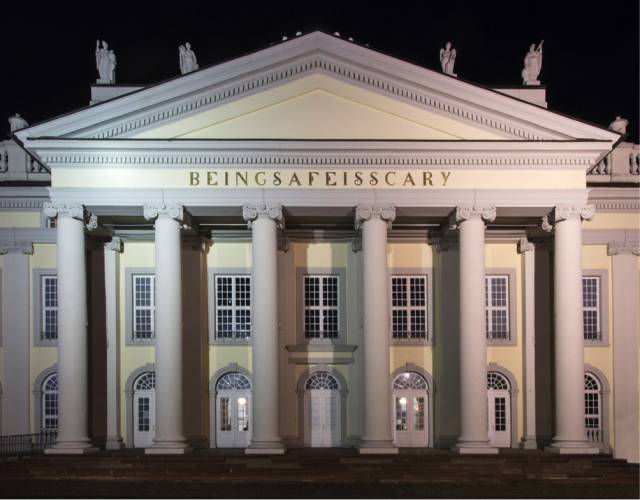

只有一件,让我莞尔:土耳其的一位艺术家,她将弗里德里希(Fridericianum)这几个大字摘下,献上了一句话:Beingsafeisscary(安全是危险的)。尽管如果不知道她在头顶做了手脚,大部分路过的人都不会注意到美术馆的名号都已经被摘下。

烟是作品。Daniel Knorr, Expiration Movement, 2017, Kassel, documenta 14, photo: Bernd Borchardt

这个集合里包括肥皂,Otobong Nkanga, Carved to Flow. 2017, Performance and installation Kassel, documenta 14

这些麻布袋把非洲的食物出口到欧美。Ibrahim Mahama, Check Point Sekondi Loco. Kassel, documenta 14, photo: Ibrahim Mahama

这句话你会怎样翻译成中文,可以在评论里告诉我吗?Banu Cennetoğlu, BEINGSAFEISSCARY, 2017, Kassel, documenta 14, photo: Roman März

这句话你会怎样翻译成中文,可以在评论里告诉我吗?Banu Cennetoğlu, BEINGSAFEISSCARY, 2017, Kassel, documenta 14, photo: Roman März

行为艺术常让我感动(因为表演者或艺术家的辛勤准备,也因为喜欢与无知群众们站在一起分享无知),文献展的日历上也密密麻麻都是表演的选择,尽管如此,要在对的时间遇到对的表演,太难得。

好歹等到了只在开幕几天才有的一项表演,题为“欧洲的一切”(“European Everything”)——游牧帐篷,锅里煮着海豹肉(腥气冲天),小木桌上有一台崭新的苹果笔记本;对着围坐的观众,来自格陵兰岛的年轻说唱歌手唱了一个本地人与挪威人所得到的不平等待遇,他随即褪去衣物,用挑逗与恐吓叠加的游牧民族舞步,表演着我用了谷歌搜索才理解的作品主旨:一个本土的、无国界的乌托邦。

Joar Nango, Documentation of European Everything, Kassel, documenta 14, 2017

同行的朋友说,“其实艺术圈的人特别好辨认。” 我问:“难道他们的眼神散发着光芒?” 他说:“你看那些素色衣服,背着环保帆布袋子的。”

这样聊着,我在一间布满了声色、钢筋铁丝的装置旁边彻底放弃了自己的理解能力,于是遍寻展签,却只找到一个“无题”(其中几位艺术家的名字还被用笔重写、年份也更改了)。

我皱着眉头叹了一口气;转身一位身后跟着一家老小的一位中年发福金发男子,也叹了一口气。

在卡塞尔主广场一角,库尔德伊拉克籍艺术家 Hiwa K. 用陶瓷管复制了他在 90 年代的逃离。当年,从伊拉克北部,他徒步穿越了土耳其抵达希腊后,曾生活在这些用来建造运河的管道里面。在 4 X 5 搭建的管道里,设置了现代有趣的装饰,年轻美丽的表演者们坐在管子里,跟访客开着玩笑。更像是胶囊旅馆。

Hiwa K., When We Were Exhaling Images, 2017, photo: Mathias Völzke

展览主题是以雅典为鉴,实践上却是将展览一分为二,艺术家们被要求两处都要展览,大部分是相互配合的作品——如果只到了一处,其实无法看完整。

用 Hiwa K. 的创作为例,在雅典音乐学院的影像作品 “Blind as the Mother Tongue”(“如母语般盲目”)中,艺术家其实在最近重走了当年伊拉克到希腊的逃亡路线;而这一层尝试和思考,在卡塞尔的管道装置面前,完全无处可寻(至少对于完全陌生的观众而言)。

Hiwa K, Pre-Image (Blind as the Mother Tongue), 2017, Athens, documenta 14, photo: Mathias Völzke

即便是最好奇、最热情的访客(比如我),在这样武断的设定下(想得到最佳体验就必须两个场合都在场),也很难对策展人保有宽容或感激之心。

本届文献展策展话语中,有一层强烈的“去学”( unlearning )、“去精英”( non-elite )的意味,但“去学”,是否就一定要让普通观众无法轻易读出展览逻辑呢?

艺术长久以来富有教育的意味——这也是近年来对“专业化”的批评的起源,从艺术工作者到观众,都希望更独立、更批判地解读艺术。但这里的悖论是,也许围墙内外的人都愿意进行强烈的批评工作,然而结果却很可能是自说自话。

解读的墙,越筑越高,围绕全球化、资本主义扩张、阶级固化、种族情绪等等建立信任体系(仿若不触及这些母命题便难以尽到艺术家的职责),分裂得如同被算法隔离的社交媒体推送。

说回那座神庙,阿根廷艺术家 Marta Minujín 是在 1983 年创建的这一装置,那时阿根廷的独裁者刚刚下台,用禁书搭建成神庙,5 天后,起重机将神庙推翻,观众自由带走自己喜欢的书籍。

不去讨论这个作品在今天的卡塞尔再做重现的意义何在,“但如果在中国,应当挖个坑,观众们跳进去取书。” 我嬉笑着对身边深耕艺术史的友人说。

Marta Minujin, El Partenon de libros, 1983

这是一条特别长的 vlog

上文提到和没提到的你都能看到