继国家发改委要求重点国有景区

“

十一

”

黄金周前进一步降低门票价格后,《人民日报》日前发布题为《旅游

“

减负

”

,只降门票还不够》的文章,直指一些景区索道、摆渡车费用过高的问题。报道中提及的

“

安徽某景区

”

和

“

四川某景区

”

也在影射中国目前仅有的两家将门票收入纳入财务报表的名山上市公司

——

黄山旅游(

SH6000054

)和峨眉山

A(SZ000888)

。

作为资源型景区的核心业务,高毛利的门票和索道收入是景区当之无愧的

“

现金牛

”

,在重点国有景区门票降价方案既定后,交通费用若被明确限价或降价无疑将让景区

“

现金牛

”

面临双重打击。政策倒逼之下,传统景区加速转型升级已成仅存的生路,但是在转型过程中,仍需警惕

“

有病乱投医

”

。

门票和索道价格下调对于景区的影响主要取决于两大业务的营收占比,从目前国内仅有的将门票收入计入财务报表的山岳景区上市公司(黄山和峨眉山)来看,

门票和索道收入不仅在总营收的占比达到一半以上,并且是景区收入当之无愧的

“

现金牛

”

,在此基础上,一旦门票和索道收入受政策影响大幅下降,景区

“

现金牛

”

面临严峻挑战。

根据

2008

年

4

月

9

日由国家发改委、财政部、旅游局等八部委共同出台的《关于整顿和规范游览参观点门票价格的通知》中规定:

“

对依托国家资源的世界遗产、风景名胜区、自然保护区、森林公园、文物保护单位和景区内宗教活动场所等游览参观点,不得以门票经营权、景点开发经营权打包上市。

”

景区“现金牛”面临严峻挑战

中国证监会在对从事景区经营业务的公司的上市申请进行审核时,也对是否涉及门票收入分成及是否符合相关规定予以重点关注。而黄山和峨眉山上市时间在

2008

年相关上市规定之前,因此成为

中国仅有的

2

家可以将门票收入计入到财务报表中的名山上市公司。

从上图大家可以看到黄山主要的利润来源是“索道及缆车业务”和“园林开发业务”,

毛利都高达

85%

以上

。与旅行社为主的“旅游服务业务”的毛利简直是天壤之别。

黄山旅游讳莫如深的“园林开发业务”实际上就是上市公司获得的门票收入分成。注意,只是分成,黄山旅游的门票收入远小于黄山门票总收入。

安徽黄山

安徽黄山

黄山旅游每年将门票收入减风景资源维护资金、各项税费(包括资源使用费、遗产保护费在内)和票房成本后净额的

50%

按季支付给黄山风景区管理委员会,作为黄山风景区门票专营权使用费。所以

如果将这些都计入的话,

2017

年黄山实际门票收入估算在

5.5

亿以上。

就黄山景区本身收入而言,按实际门票收入计算,扣除上市公司内的旅行社、房地产开发、不在景区内的酒店收入(上市公司的十余家酒店中只有

6

家在景区内),

门票索道等基础性收入占比在

70%

左右

。

再看下一个案例峨眉山。

峨眉山的门票收入要清晰得多,是

将全部门票收入计入上市公司收入,再将各项资源使用费和给管委会的门票分成作为成本列支

。其每年从景区门票总收入中按照

8%

的比例提取风景名胜区资源有偿使用费,作为峨眉山旅游风景资源保护基金。

峨眉山雪景

峨眉山雪景

2017

年实际支付峨眉山旅游风景资源保护基金

3915

万元。总门票收入扣除游山票制作费、游山票房全部管理费用、游客人身保险费、峨眉山旅游风景保护基金等并交纳税费后的

50%

支付给峨眉山管委会。

2017

年度支付给峨眉山管委会游山票分成款

19987

万元。

所以就峨眉山景区本身而言,门票收入毛利会远高于上市公司报表,和黄山相近,毛利率达到近

90%

。

扣除上市公司的旅行社收入和其他收入(包括茶叶、酒业收入)后,

峨眉山门票索道等基础收入占景区总收入的

79%

。

小结:

通过以上两个一线山岳景区上市公司的案例我们可以知道,即使是头部山岳型景区,门票索道等基础性收入占比都在

70~80%

,毛利率多在

80~90%

左右,是当前景区利润的核心。

实际中国大部分景区的经营效益是远达不到这两家的高度的。一旦基础性收入因国家政策原因大幅下降,对景区未来经营将面临严峻的挑战。

对于习惯靠山吃山的景区来说,

2018

年的日子过得并不舒坦。一方面,城镇居民收入水平提高带来的消费升级,让游客从单纯的观光旅游向多层次、多元化、个性化的度假旅游转变,单一的旅游产品和服务远远落后于消费者对品质的需求。另一方面,

最高决策层通过政策打破垄断收入暴利,倒逼靠山吃山的资源型景区深化供给侧改革。在此基础上,景区想要困境求生必须迭代升级。

目前大多数的景区都还想着如何在山上做文章,甚至想着人为造景等逆自然规律的事情,其实山上的景色大部分不需要也不能去改变。

核心景区往往因为环保要求和历史遗存无法大动土木,客容量也有限,直上直下、参观几个知名景点的传统游览方式很难改变。

华山东峰的星空

但如果

跳出游名山就是爬这座山的固有思维

,把名山主景区仅仅作为一个大景区的标志性吸引物和整个旅游度假综合体的背景画,在周边其他山脉或山脚下发掘更多的新景观和吸引点,兴建一系列各不相同的可以沉浸体验的项目,同时用景观道路和游步道串联起来,由点成面成片,是目前山岳型景区管委会和运营方需要思考的一个方向。

西岳华山

只要不触碰政策的红线,对于风景名胜区的综合开发必然不会受到阻拦。

根据《风景名胜区规划规范》(以下简称《规范》)中的规定:“严格保护自然与文化遗产,保护原有景观特征和地方特色,维护生物多样性和生态良性循环。”

;

“在风景游览区内可以进行适度的资源利用行为,适宜安排各种游览欣赏项目。”

崆峒山

由此可见,《规范》并没有禁止名胜区的开发,并且为名胜区的开发指出了一个路径,除了

“

危机区

”

是完全限制开发外,不利区、稳定区和有利区均可进行一定程度的开发。

在法律法规和规划许可的范围内,景区可以适当地

扩大整个景区的景观面,开发、拓展新的游览区域,充实旅游的内容,丰富游客的体验。

此外,目前笔者顾问的几个

5A

级景区都挂了一堆头衔,包括

:

国家重点风景名胜区、国家地质公园、全国重点文物保护单位等。诸多的头衔限制了景区核心区的开发,但是

在非核心区内,仍有大片的商业用地以及住宅用地被纳入到景区可使用的土地范围。

崆峒山下

在此基础上,景区可以利用良好的土地资源条件,结合系统化的开发模式,将这些闲置用地充分利用起来,形成一个集旅游度假、休闲娱乐、文化体验、康养医疗等为一体的文旅度假综合体。

由于离主城区很近,未来将成为可以实现高频消费的“城市会客厅”。

丰富配套

+

项目下沉 构建高频消费的

“

城市会客厅

”

传统的旅游景区受制于资源特质,除了少部分宗教圣地,几乎都只是低频次的旅游消费。比如说游客去爬名山后,基本上三五年内不会去爬第二次。这样的话只有那些名满天下的顶级资源,潜在客群辐射面广,能够保证持续稳定的大客流。

中岳嵩山风景区

但随着城市居民消费能力和短时短途休闲需求的提升,城市近郊的优质旅游度假目的地将成为满足周末高频消费需求的场所,也将成为新兴的旅游投资开发方向。

城市居民在那里放松身心、休闲社交、亲子娱乐,可以体验到和城市商业综合体完全不同的内容。这样的旅游目的地产品未来市场空间会很大,不仅仅是一二线城市,很多三线的地级市的潜在需求也很强。

数百万的潜在客群基数,每年多次的消费,而且消费的肯定不会仅仅是一张门票,二次消费将远远超过门票等基础性收入,经济效益将非常可观。

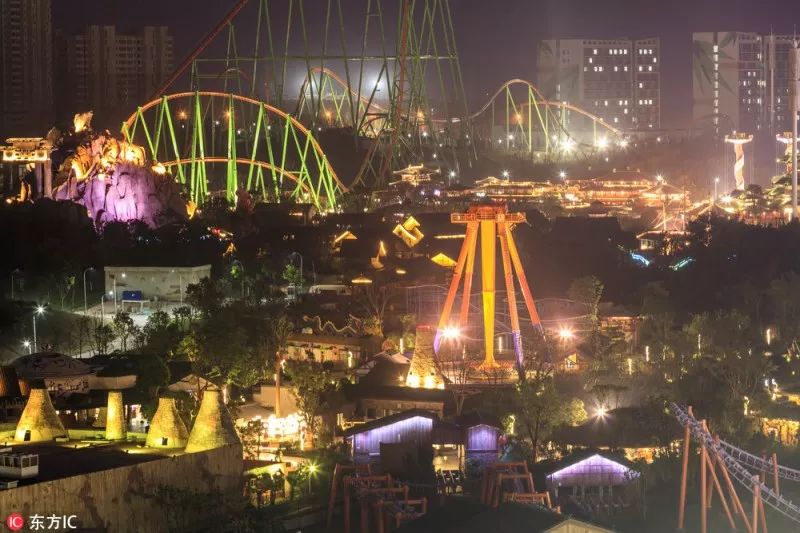

南昌万达茂

部分类似的案例可以参考一下“万达茂”,它被万达集团号称为集文旅商于一体的航母式综合体,建筑面积一般在

40

万平米左右,有海洋馆、室内主题乐园、室内水乐园等文旅元素,体验性业态占到

70%

以上,自持面积占

50%

以上。目前已在全国各地落地多家。

哈尔滨江北万达茂

由于缺乏自然和人文景观的搭配,城市气氛依然过浓,这样完全室内的超大型项目建设成本高,定位过于高端,只能在二线以上中心城市才能存活。

如果依托现有旅游资源,结合各种类型的度假体,再搭配体育、野营、垂钓、拓展、水上项目等室外体验项目,形成室外与室内,完全不同的体验、景观、场景和风格的切换,相信吸引力会更大,成本也可以大幅降低,可以下沉到三线城市

。

在此基础上,优质的城市近郊度假目的地将成为“城市的会客厅” ,与传统景区相比,“城市会客厅”更具通达性和便利性,可以成为消费升级时代,市民在考虑周边游规划时的首选。

值得一提的是,

“

城市会客厅

“

的产品体系、业态必须要严区别于传统景区,要更注重体验性内容,以及这些内容的不断创新和更新能力。

这样才能保证高频次消费的吸引力,游客每次都能有不同的体验。就好比城市商业综合体里的电影院,如果永远只放同一部电影,恐怕很快就会失去引流能力。

传统的旅游开发项目一般以规划作为整个项目的指引,这会产生很多的弊端,规划院对于商业的敏感性很差,更擅长不以项目盈利为目的的空间规划。

对于投资巨大、业态复杂的大型文旅综合体来说,缺乏系统性研究和规划,一定会导致巨额亏损的结局。

对于二次开发的信心,会造成巨大的打击。

那么景区投资方应该如何判断规划公司是否能够胜任

“

产品迭代

”

的使命,新入行的旅游规划公司又如何避免“踩雷

”

呢?笔者在此给出三点建议:

今年以来,特色小镇、货币化棚改项目仍不乏资本方的大举投入。然而,

6

月份来自国家开发银行的一则消息让地产股闻风大跌、股民血本无归、也为房地产企业开发内地文旅项目踩下了急刹车。

曾经的小山村,如今的特色小镇

6

月

26

日国开行证实,国开行各分支行暂停棚改项目审批,且审批权限上收总行属实。之前签订的合同依旧有效,已经在放款的存量项目还是照常继续拨款。(所谓“棚改”,是指为改善困难家庭住房条件的城镇危旧住房改造工程。)简单的说,

政策会大幅度收紧,只有总行有权利批钱,流入房地产的国开行资金会大幅减少。过去执行的货币化拆迁安置方式,将改为实物安置为主。

湖南省凤凰县启动全域旅游PPP项目

如果能越早研究透相关政策,看清其中的商机,就能越早调整产业布局,以越低的代价获得相关资源。政策的窗口期往往只有那么短短的一两年时间,抓住机遇也就是抓住了利润。同理,

对宏观政策的敏感性也可以帮助企业在政策调整前实现更稳妥的资产配置,在发生突然的国家政策调整时,尽快转变方向,减少损失。

深化区域研究

不仅要深入了解区域内的风土人情、旅游资源,还要对区域的经济发展、人口和需求、房地产土地、竞争对手进行深入的剖析和研究。

1

、找准关键要素,让

“1+1>2”

通过对区域经济情况和未来发展趋势,区域特色产业情况和发展趋势的研究,可以判断哪些产业是可以和旅游项目联动提高整体经济效益的,哪些产业是当前缺乏可以引入并可以产生高额利润的。最终形成的是结合一二三产业的大文旅项目,可以给地方带动更大的社会和经济效益,真正实现“全域旅游”的理念。

2

、抓住长线需求,打造爆款产品

通过对区域人口结构、变化情况、可支配收入情况、实际消费情况等进行研究,可以判断项目业态应该如何配比,根据项目地实际资源,设计出符合目标客群结构、消费能力、消费需求的产品。

值得一提的是,分析消费者的需求不应局限于一时,应该根据消费趋势判断未来的需求。文旅项目投资大、项目周期长,只有立足目标客户群的未来需求,方能抢得先机。

在充分研究和预知区域的人口需求情况后,甚至可以抓住机遇引入当地从未体验过的全新产品,打造出轰动性的爆品。

西安世博园长安塔

西安世博园长安塔

笔者此前到西安某生态区考察调研时注意到,一个世博园的周围居然规划了

26

家高星级酒店,而相关的文旅配套只有一个小型度假综合体和一个宋城千古情剧场。不仅如此,

周边土地基本开发殆尽,没有新增文旅项目的空间,显然这样的区域很难激发度假住宿需求,周边人群也以软件园的码农和本地居民为主,对高星级酒店也完全没有商务需求。

这就是典型的主导方和规划方对市场需求缺乏明确概念,规划缺乏商业逻辑考量,今后造成的损失或将以亿为单位计算。

3

、反思失败案例,做到知彼知己

“

文旅小镇,千镇一面

”

已经是一个老生常谈的话题,四处可见的仿古建筑、层出不穷的玻璃栈道,都反映出市场的后来者并没有对前人的失败经验进行反思,也没有对自身优势有清晰的判断。

萧条的白鹿原民俗村(图片来源于网络)

要想避免从开工的那天起就注定失败,必须要通过对项目辐射范围内已开放和在建项目的产品特色、业态结构、优劣势、营销方式、渠道情况、运营情况的研究,做到知己知彼,百战不殆。

4

、紧盯房市走向,延伸信息触角

虽然笔者一向不期望文旅和房地产绑得过紧,但纯文旅项目对开发方自身实力和商业模式创新要求很高,

在大环境没有根本性改变的情况下,文旅开发配套一定体量的房地产,依然是加快资金周转,保证项目盈利性的关键。

通过对当地房地产政策、限购限价情况、一手和二手房价格情况和趋势、已建及在建商品房存量、住宅拆迁计划、可售土地及预期土地价格、城市规划情况、可调指标范围等情况进行分析判断,不仅可以少走弯路,还可以提高收益。

如今站上风口浪尖的碧桂园虽然在工程质量的把关上成为反面教材,但是跑马圈地的时机把握值得各方借鉴。比如在一次去江西省某县考察农业综合体项目时,获知当地近期棚改拆迁很多,而碧桂园正好在这个时点进来拿地盖房。显然碧桂园对于各地土地供求信息获取可以一直深入到县级穷乡僻壤之地。

利用信息研究的优势,在别家不敢拿地的地方以低价拿地,风险低收益高。这种模式应用到文旅开发之中,在商业上也有一定可取之处。

对于文旅项目规划者来说,没有较高的政治站位和研究站位、没有清晰的产业逻辑都是不可取的。

这就要求项目规划者要对包括产业链内各细分产业相关企业、产品的研究分析,了解新技术、新设计、新产品的发展趋势有一个清晰的认识。

在项目分包时能够对每个板块的合作方和供应商该找谁、产品特色、价格区间等,做到心中有数。谈判时也会处于更有利的态势,获得较优价格,降低项目整体成本。

通过以上研究,结合资金和融资情况,为大规模文旅项目开发提供整体性的商业模式和开发次序指导,最终助推资产的整体上市。钱从哪来,花到哪去,又如何回来,形成多少利润?项目的每一期开发分别包括哪些板块,如何确保螺旋上升式的滚动开发?

对于全国性大型文旅集团来说,不同地域的开发项目如何分布,是否可以形成网状产品体系,能否和集团其它板块有机整合形成更多利润,提高品牌影响力和核心竞争力,最终推动资产的整体上市。

结语

产品的改变会渐渐带动整个产业的变革。旅游业终将从只靠山门一关坐地收门票的资源导向型产业,变成包罗万象的大旅游产业,成为推动很多地方经济发展的支柱产业之一。

在资本助推下,结合一些国家政策和概念,旅游产业将迎来一波加速发展的热潮。譬如近几年火爆的文旅特色小镇、田园综合体、旅游

PPP

等等,不管最后是否成功,大家都看到了资本涌入的力量。

研究的力量带动产品的优化,重资产长期稳定的回报将吸引越来越多资本进行长期投资,资本带来的行业变革机遇也终将改变行业的格局。

素材来源:凤凰网旅游 作者:周鸣岐