文化类综艺节目最近似是乘上了东风,屡次霸占荧屏。

董卿更是凭借在不久前火爆落幕的《中国诗词大会》里的亮眼表现得到了大家的巨大关注。

现今,她又带着自己全新制作的节目《朗读者》出现在大众的视野。

节目自开播以来,好评如潮,

至一直以豆瓣

9.2的

高分综艺霸屏朋友圈。

播出几天内,观众评价几乎“零差评”。

有网友看完说感受到满满的正能量,有人说这才是央视综艺的正确打开方式,更有人看完还存在手机里舍不得删。

《朗读者》到底

是一档什么样的节目?

面对清一色的好评,到底《朗读者》是一档什么样的节目?

董卿曾介绍称,《朗读者》不是朗诵节目,不是语言节目,而是人生节目和情感节目。

这和节目中提到的“一段文,一个人”的主旨非常相似。

对比《见字如面》来说,《朗读者》在朗读的基础上增设了访谈的环节。

《朗读者》借由朗读的形式将文字和情感传递给大家

。

针对每期主题,朗读嘉宾结合自身经历与大众分享优美的文字。

相比于文字,《朗读者》更注重“人”。

在朗读嘉宾的选择上,节目组摒弃了过去全明星式的阵容,让更多平凡的普通人发声。

既有濮存昕、斯琴高娃这样的老戏骨,也有柳传志这样的知名企业家。

还有如许渊冲般的文化大家,世界小姐张梓琳的加入也颇具亮点。

来自普通人的鲜花夫妇周小林殷洁、无国界医生蒋励拉近了节目和观众的距离。

当然,节目在开场及结尾设置的名家弹唱,例如第一期钢琴家李云迪和民歌大师胡德夫的表演让现场气氛增色不少。

《朗读者》的魅力在哪里?

其实有些人刚开始对这档节目并不感冒,认为它还是没有脱离央视固有的煽情套路。

但即使知道是套路、有做作、作秀的成分,不少人依旧看得泪流满面。

归根结底,可能是大家在这个节目里看到了无论是明星还是普通人身上最本真的情感流露吧。

第一期节目播出的主题是 “

遇见”

,

濮存昕

做为第一个上台的嘉宾给大家说了段自己年少时鲜为人知的故事。

他说自己小时候因为腿疾被叫“濮瘸子”。

但好在他遇见了自己一生的贵人——荣国威大夫,治好了他的病,帮助他扔掉了拐杖,重拾自信。

他以一篇老舍散文节选《宗月大师》致谢改变自己一生命运的恩人。

企业家

柳传志

先生的朗读说出了很多父母想对孩子说的话。

他念的是儿子婚礼上的结婚致辞。里面有这样一句话:“只要你是一个正直的人,不管你做什么行业,你都是我的好孩子。”

这段文字谈不上是名家大作,但直戳人心。

董卿在采访中透露,和柳传志沟通节目事宜时,柳总也给大家念了这份致辞,所有人听完都没有出声,因为都哭了。

做父母的人,无论事业多么成功,面对孩子时都是最柔软的。没有什么比看到自己的孩子幸福更幸福的事了。

父母可能是每个人的软肋,而家永远是最温暖的港湾

曾经有人提问董卿文化类节目会不会太过阳春白雪,不易被观众接受和理解?

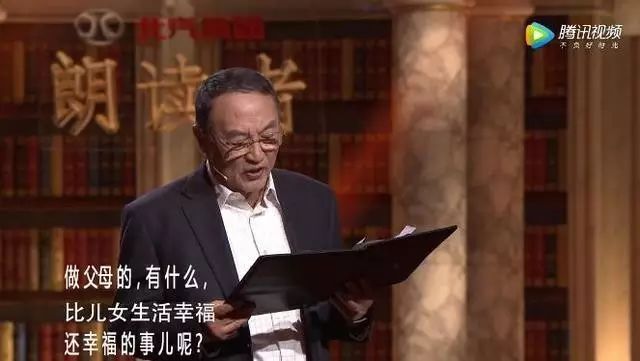

她回答说:“文化类节目真的很难做,可是首期嘉宾、96岁的大翻译家

许渊冲

,他应该说是离普通老百姓生活比较远的一位,但他的讲述却引起了最多的共鸣。”

节目里,年近百岁的大翻译家许渊冲先生颤巍巍地走上舞台,和大家讲述了自己翻译的第一首诗歌的故事。

这首诗是林徽因的《别丢掉》,

是她在徐志摩因意外去世后,来到徐志摩的故乡时触景伤情所作。

许老将这首真挚的情歌带着自己炙热的爱恋寄给了当时喜欢的一位女同学。

但遗憾的是在50年后,已经嫁做人妇的女同学才看到了报纸上已经成名的许渊冲的翻译词,寄出了这份迟到的回信。

“一样是明月,一样是隔山灯火。只有人不见,梦似的挂起。”

伴着错过半个世纪的年少青涩爱恋的回忆,许渊冲读着读着竟哭了。

当文化走下了神坛,文化人有了烟火气。当文字和情感互相碰撞,一不小心勾到了心里曾经被你忘在某处的过去,共鸣就产生了。

文化类节目的春天来了?

《朗读者》的成功其实并不偶然。春节前后,在一众娱乐综艺节目之中,《见字如面》《中国诗词大会》等文化综艺刮起一股清新之风,广受赞誉。

有人说,这是文化类节目的春天来了。

高冷的文化类节目受众窄,吃力不讨好的时代已经过去。

热捧的背后折射的其实是国民内心对于知识、情感、美好事物的高阶需求。

而《朗读者》的出现恰如其分地给人们的需求一个有处可寻的出口。

“当面表达爱很困难,但是用朗读的方式来交流情感却显得容易多了。”白岩松谈到自己对朗读的理解时如是说道。

《朗读者》不只是朗读,更是阅读

除却鼓励大家倾述、表达情感之外,《朗读者》更多的是希望鼓励大众阅读。这也是董卿作为文字偏爱者想在节目里传递的一种价值观。

董卿在采访中提起自己小时候的阅读经历。

她说自己看《安娜·卡列尼娜》里安娜在火车上遇见渥伦斯基,下了火车看见她老公来接她的时候,觉得自己耳朵突然变尖了的小细节深深地刻在了她的心里。

你会知道人原来是这么复杂的一种动物,而这种如此微妙和复杂的情感,是可以通过文字表达出来的,董卿补充说到。

作为《朗读者》的制作人,她希望节目能将阅读的乐趣传递给大众。

然而,大众对一档节目的热情到底有多少能转化为对阅读本身的渴求呢?

有网友留言称,看完节目,因此重读民国经典。

更有甚者,是看完节目才知道老舍的舍字念第四声而非第三声。

《朗读者》其实变相给了大家一段阅读时间。

一档节目能做的不多,只要唤醒观众的一种新的认知,这个节目就成功了一部分。这其实也是董卿对节目的期待。

走红即“封神”?

当然《朗读者》远远不是完美的,比如说节目编排还是过于繁杂。

分给每位朗读者的时间太少,以至于有种每个故事和文本都没听完整的体验。

简单地将嘉宾的一段经历和所读文本进行结合也有些草率和流于表面。

《朗读者》看上去更像是一场文化类节目发展的实验品。

因为《中国诗词大会》和《朗读者》的走红,网络上出现了对董卿压倒式的赞赏和推崇,连她自己都觉得,这样的“封神”有点太过了。