刚刚过去的“双十一”,

你收获了多少战利品?

你听着李佳琦的的“买买买”

又入手了多少颜色差不多的口红?

去年家里囤着的面膜乃至卫生纸,

都用完了吗?

——我们的生活,常常在做着“加法”,不断地“剁手”,舍不得丢掉的杂物,手机里下载了再也没有碰过的APP,通讯录里躺着几年也没有联系的手机号码……

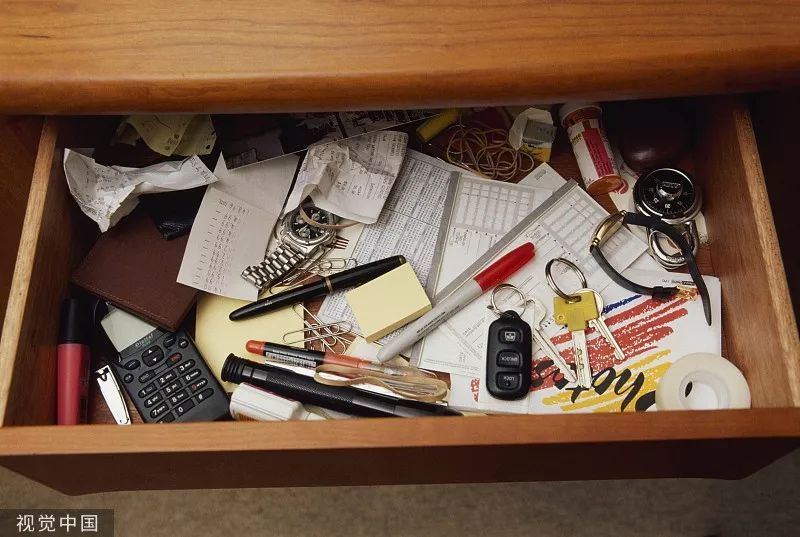

图自视觉中国,图文无关

某一天你会忽然觉得,自己生活已经被占据得满满当当,逼仄得让人喘不过气来。然而按下那个删除键,依然舍不得。新时代的“断舍离”,舍弃的除了多余的物品,还有无效的交际还有让你感到疲惫的执念……

不断做“加法”的人,活成了“废品收购站”

花花打开了厨房的抽屉,发现了抽屉里躺着一堆不知道何年何月屯下来的细带子和泡泡纸,它们躺在那里好久了,久到花花已经忘记细带子是从哪一年生日蛋糕的盒子上拆下来的,泡泡纸又是来自哪一份快递。花花有一点犹豫,想着是不是该扔掉,可细带子颜色美得很、泡泡纸还很完整,“没准以后用得上呢”,合上抽屉的那一瞬间,花花还产生了“我可真会过日子”的错觉。

不止这一个小小的抽屉,花花的世界里,已经拥挤不堪了。她的其他抽屉里,还摆着小学时写的同学录、不对味的香水、过期的杂志,衣橱里还有几年前买的、款式不再流行的毛衣和假想自己瘦下来就能穿上的裙子;花花的手机里,多得是看推荐下载后再也没点击过的APP,它们寂寞得躺在屏幕上,偶尔划过,都不会看它们一眼。

图自视觉中国,图文无关

同样被占据的还有时间。中学同学、大学同学的呼朋唤友,工作上搭着边的聚餐,花花觉得是人际关系的积累,但聚会下来,不过是微信通讯录里多了几个打过招呼后再也不会联络的人名而已……花花可能是你,也可能是我,可能是我们中绝大部分人。

囤积,是因为脑子里有“想像的哭声”

在最近的《奇葩说》“博物馆失火了,救画还是救猫”的辩题里,李诞用“想像中的哭声”拆解了辩手黄执中的论点:你觉得名画被烧毁会有“遥远的哭声”,其实那只是“想像中的哭声”,不如“怜取眼前猫”。“想像中的哭声”这个词,其实也可以用来形容你不断囤积行为背后的深层次的原因。

购买的行为短时产生的多巴胺会让人愉悦,而囤货,则是来自写进基因的危机意识:我们更容易对危险的信号做出反应,一旦感觉到物品稀缺,大脑会更容易按下“买买买”的选择键。面对一条促销信息,面对一个减免机会,大脑已经开始设想一旦错过,那一堆赠品都不存在了,哪怕虚高的“原价”,也会成为我们的标的物,“再买同样多的东西,我得付出原价了,我会多么的懊悔,捶胸顿足。”

一场你可能都没有察觉到的“小剧场”正在上演,这是名叫“预期后悔”的“想象的哭声”。为了避免可能发生的不良情绪,“买它!”

图自视觉中国,图文无关

局外人困境,蚕食了你的所有时间

当囤积的物品更加无形的时候,心理学家用了一个新词来解释这个现象:

FOMO(Fear of Missing Out),错失恐惧症,也称“局外人困境”。

FOMO族,总会担心自己失去或错过什么,想要与别人至始至终保持关联。

它会表现为无法拒绝任何邀约,担心错过任何一个饭局、牌局、K歌等可能有助于人际关系的活动。“也许这个饭局,可能遇上一个贵人”“也许这个人我暂时不联络,但将来总有需要联系的时候。”成为局外人,你担心的不是错失了一顿饭,而是人生的一次转折。

它会表现为你不停地刷新社交网络,以免错过各种最新话题,那些不断闪烁的信息提示,都在喊着“我很重要,我很重要”,点掉代表着更新的小红点,成了一项很普遍的“时代强迫症”。一旦手机没电,人就会陷入巨大的焦虑中,担心错过某个重要的联络,给手头上的事务带来挫折,给人留下不靠谱的印象。互联网24小时通网,人也得24小时在线。

包括那个闺蜜都说不靠谱,但依然舍不得离开的人,你也在就着往日甜蜜的小火苗取暖,期待着将来“他都改了吧”的一个可能性。

担心错失结交社会关系,担心错过新奇的经历,担心错过一场投资的红利,当你想象因为一件小事、一个抉择,生活滑脱了向好的轨道,其实也是大脑听到了“想像的哭声”。

进阶的减法,给生活“新陈代谢”