文章授权转载自微信公众号道年记,微信ID:daonianji

作者:

Cindy.Y

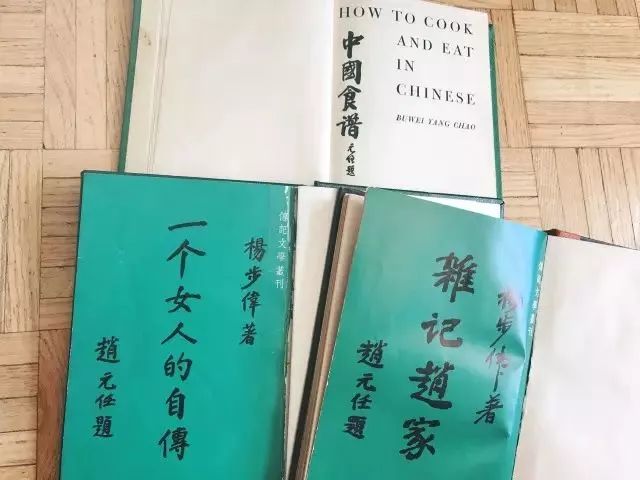

最近看了三本书,《一个女人的自传》,《赵家杂记》和《中国食谱 - How to cook and eat in Chinses》。

它们的作者都是杨步伟,赵元任的妻子,我的 —— 真 · 女神!!

▲

杨步伟撰写的三本书

之前写了关于胡适日记的文章,很多人觉得有意思,今天要讲的主角也是他的挚友。

▼

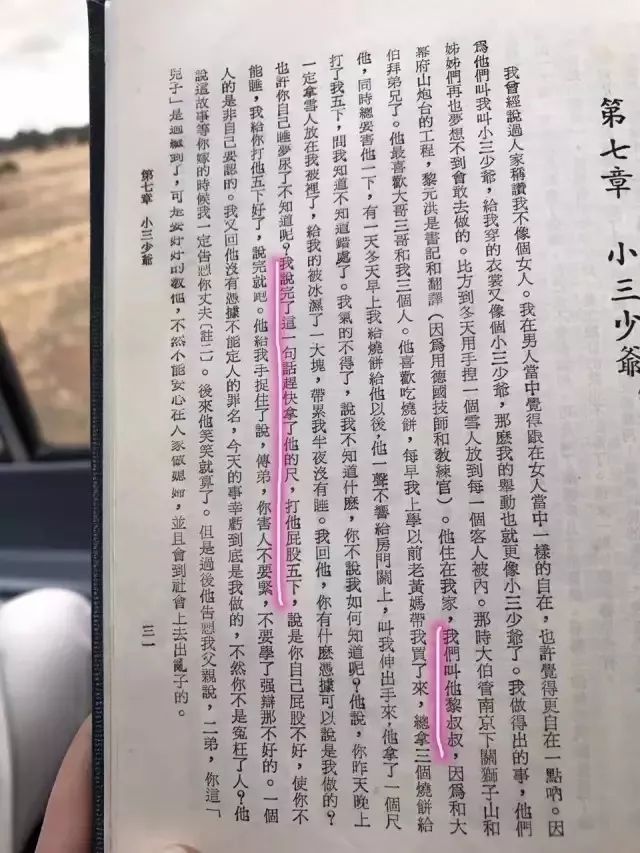

杨步伟光绪十五年出生,家里是南京名门大族,没出世就被过继,唤母亲作“姨姨”,还被指腹为婚。小时候家里人叫她“小三少爷”,调皮贪玩,她说自己天不怕地不怕就只怕鬼,和家里长辈,私塾老师斗智斗勇,拔马尾巴的毛,还打过黎元洪的屁股,十几岁才换了女装。

▲

打过黎元洪屁股的“小三少爷”

六岁和兄弟们一起开蒙跟先生读四书五经,后来进了学堂。

她最喜欢问开明的父亲为什么人的婚姻不能由自己决定

,母亲为此头痛不已,也常“参与”长辈讨论人权和民主。后来她形容这种习惯为“打破沙锅问到底,还问沙锅怎么起”。

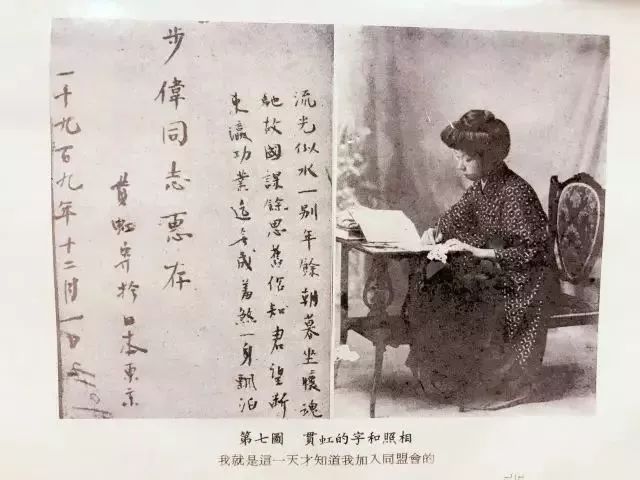

她原名韵卿,好友贯虹觉得她将来能做大事就给她取别名“步伟”,她本不喜欢,后来贯虹因为传染病离世,她就真的改了名字纪念她。

▲

为纪念好友而改名步伟

和赵元任

结婚

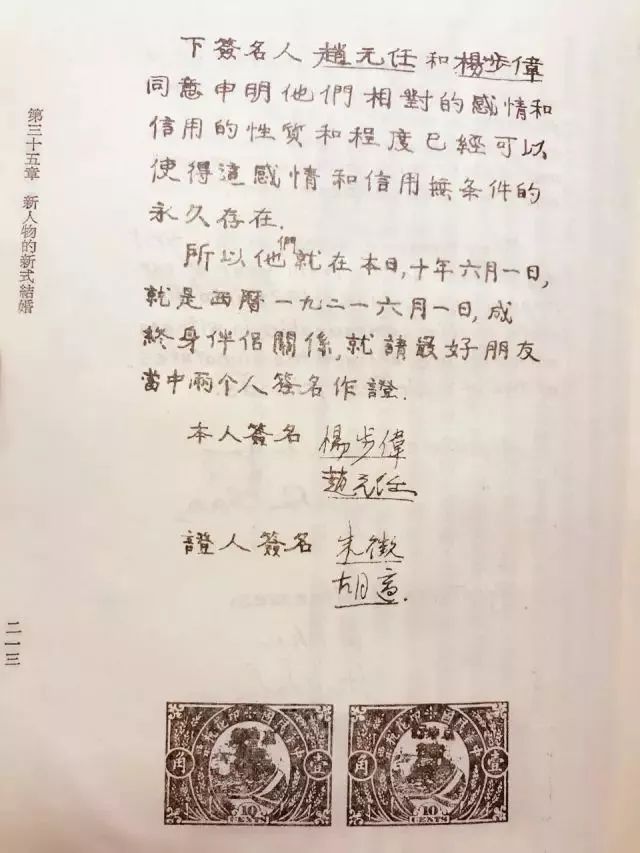

的时候,他们

只拍了合照寄给亲友告知

,还申明不受贺礼。又请朱徵和胡适吃饭,顺便证婚签字,再贴了四毛钱印花就算合法了。

▲

与赵元任贴了四毛钱印花就算合法了的新式结婚

她很早就在书里这样形容家庭分工,

“家里的事情女人做主,外面的大事丈夫作决定,不过大事情很少就是了。”

杨步伟当过女校校长,后来赴日学医,加入过同盟会,又创建医院,开过饭馆,又办清华进城的公交车,又做过手提包卖,

后来相夫教子之余写了很多书,其中还有一本风靡欧美几十年的中国菜谱。

她住过南京,广东,在日本读书,后来陪着丈夫研究方言走遍了三十几省,又搬到美国(赵元任先后在康奈尔,哈佛,耶鲁,伯克利等学校任教),又回到过北京,昆明,期间多次游历欧洲。我也住过昆明,广东,欧洲和绮色佳, 突然觉得有一点点缘分。

她心直口快,写文章也处处都是真性情,喜欢思辨,敢想敢说。虽然偶尔离经叛道,性格和所为也更接近“女汉子”,却持家有道又兼修内外。她个性果断, 雷厉风行,阅历,见识,学问和思想都远远超于她自诩的 “一个地道的中国女性”。

▼

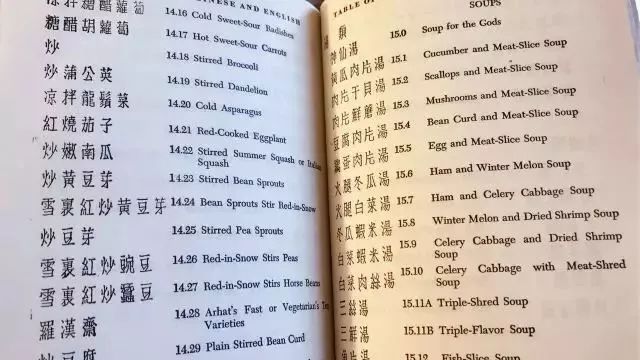

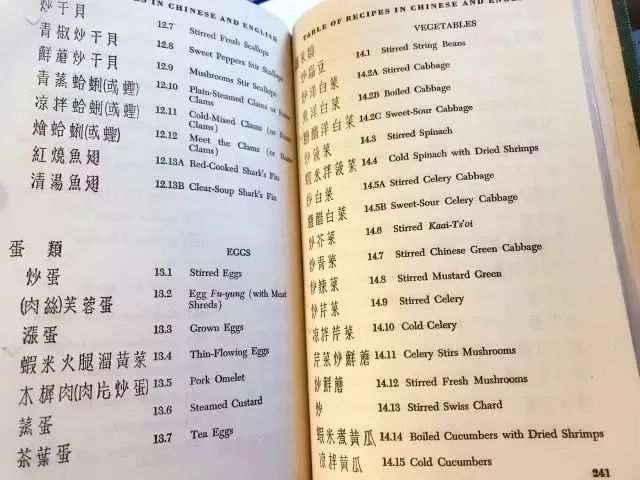

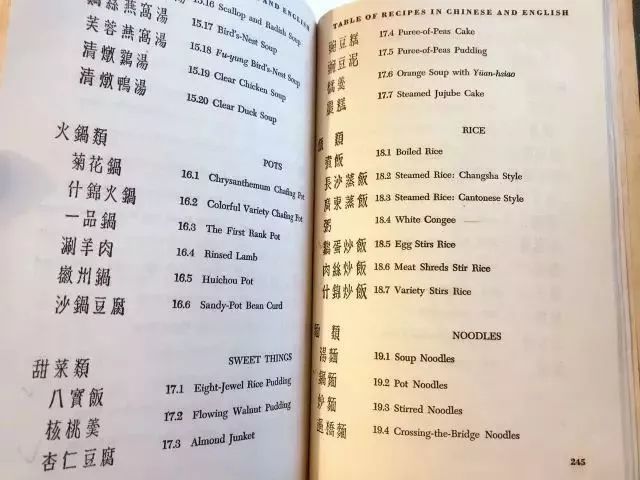

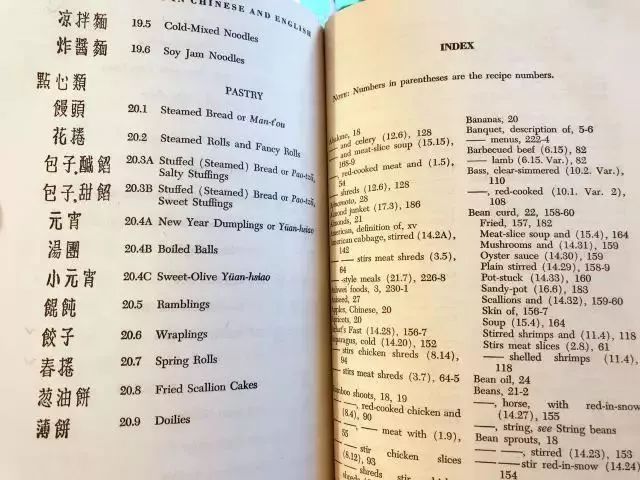

《中国食谱 - How to cook and eat in Chinses》,这本菜谱也是在康奈尔的图书馆偶然发现的。1945年出版时就是英文版,但其实杨步伟说自己英文一般(另外两本杂记也由赵元任翻译),这本书是自己写中文版,女儿帮忙翻译,丈夫修改而来的。

她在前言介绍说自己也是伴着

“优雅的女人不进厨房的观念”

长大的,出国前甚至没有打过一颗蛋,但因为留学期间不喜欢日本菜才学了做菜。

学习的方式就是 with an open mind and an open mouth

(敢想敢吃敢问)

。除了自己实验,她还趁陪着赵元任去各省调查方言的时候学各地的特色菜。

最后还俏皮地“责怪”女儿翻译时不能完全领会她的意思,丈夫自作聪明地修改,更是“批评”他太挑剔,做的不好的菜不吃,经常重复做一道菜也不吃,才让她快速练就了手艺。想到身边这个对食物近乎苛求的顺德人,这段吐槽引发了我的强烈共鸣。

▲

吐槽丈夫自作聪明的修改

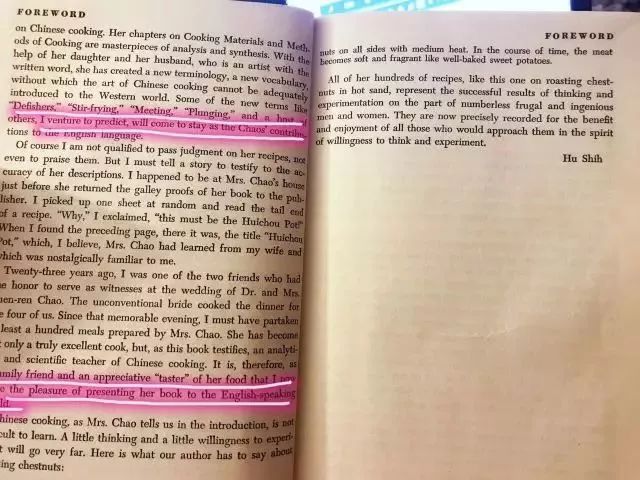

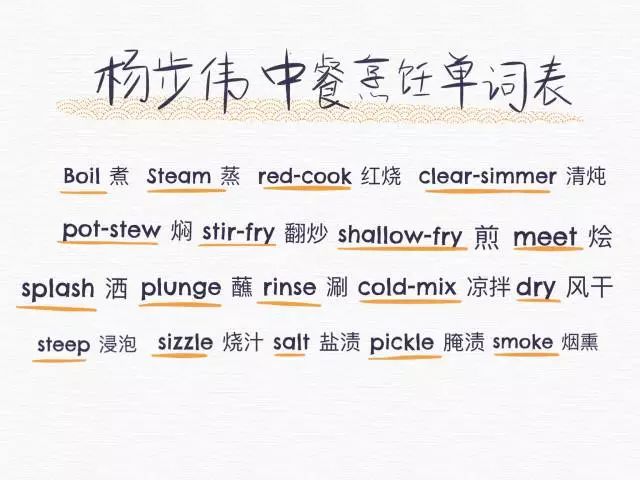

胡适作序时说,杨步伟和女儿一起创造的一些新词或术语,终于可以贴切地向外国人解释中国烹饪技艺。

"Stirfry"(炒),"Meeting"(烩),"Plunging"(蘸),

大胆预测的话,这也可能对英语词汇产生重要的贡献。

赛珍珠作序说,作为一个不熟悉中国食材和饮食习惯的外国人(其实赛珍珠算大半个中国人),她通过这种结合了西方生活经验的菜谱写作方式,终于开始了解具体怎么烹饪中餐,和中餐烹饪技巧的精华所在。

她还提名这本书参选诺贝尔奖,说这菜谱

能促进国际间的理解,而且认为只有被底蕴深厚的文化滋哺过,才能做出中国菜这样细腻的佳肴。

▼

以前偶尔给外国同学介绍中国文化,我总觉得抽象的东西既不好表达,又难以只通过英语让他们真正感受理解。

书里的这个部分却能以一种系统而生动的方式,把传统的习惯或是“规矩”总结出来。

虽然是写给外国人看,细细读完,却第一次让我用严谨的方式看待这些习以为常的琐事。

而且有些习俗因为时代变迁也渐渐消逝或改变了,甚至我从没听说过,读起来很有意思。

下面翻译摘录部分她的总结。

中餐的形式

▼

“

我们习惯菜佐饭,和美国正好相反,而不是面包佐菜。

中国小孩总是喜欢多吃菜少吃饭,就像美国人一样,但其实多吃米饭才会被视作乖巧而有礼貌的行为。”

“

湖南,安徽等地通常习惯吃三餐

,每餐都有白饭,其他地方早餐会更简单一些,比如把米煮粥,很多外国人去东方以前都没吃过。还有一些地方习惯吃两餐,两餐之间会夹着几次点心,晚上还会有宵夜。比如广东的一些餐馆就会以午茶做的好而出名。”

(注:一些地区70年前的饮食习惯到现在可能已经有所改变)

“参加宴会的时候在

别人夹了菜以后动筷子才是礼貌的

,主人为了避免礼让尴尬可以在开餐的时候主动给客人夹菜。”

“

饭后吃水果是欧洲传来的习惯

,中国人是习惯于在两道菜之间吃水果的。”

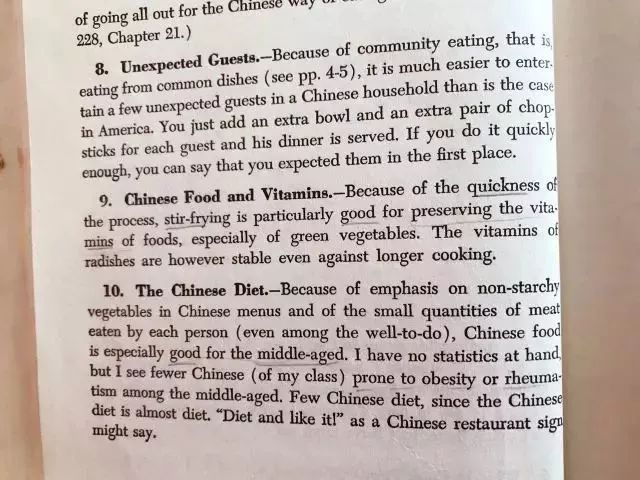

“中餐的其中一个好处是

方便待客

,临时来了客人只要添一双筷子就能招待。你要是提前做的不动声色一点,你还能说是你一早就为客人准备好的。”

“中国人过生日吃长寿面或者寿桃,而不吃生日蛋糕。搬了新家,会吃蓬松的

“发糕”,寓意兴旺发达

。”

神吐槽

▼

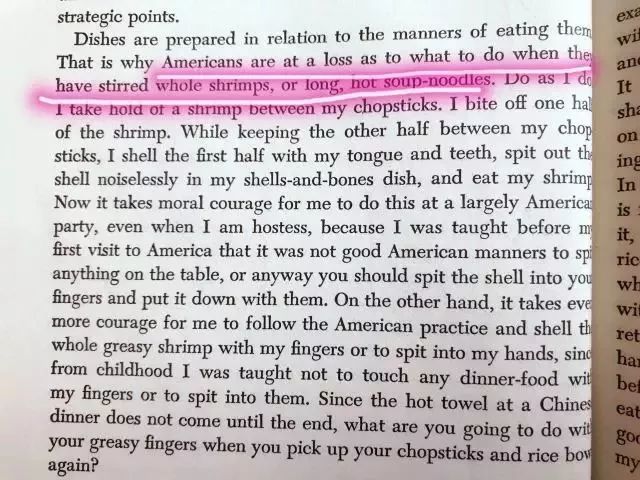

“我会用嘴灵巧地剥虾,但在美国不太适合这样做,因为他们觉得吐虾壳在餐盘或者桌子上都不礼貌。美国人习惯用手剥虾,或者把虾壳吐在手上,但家里又从小教我吃饭的时候不应该直接用手碰食物,况且你剥完虾手黏糊糊地怎么继续吃饭?”

“因为不分餐,中国的主菜都是大家共享的,夹菜的时候你就会觉得一直和别人有互动。

我很好奇是不是因为自己吃一盘菜太孤独,美国人才需要吃饭的时候一直说话。

”

“我经常被问

美国的中餐厅到底正不正宗

,我的答案是:如果你懂得中餐,并且点菜时要求吃地道中餐,上来的菜就不会是迎合了美国口味的。美国人对中餐有误解很大的原因来源于他们不理解我们处理食材的方式,和菜单的表达。”

餐具和烹调方式

▼

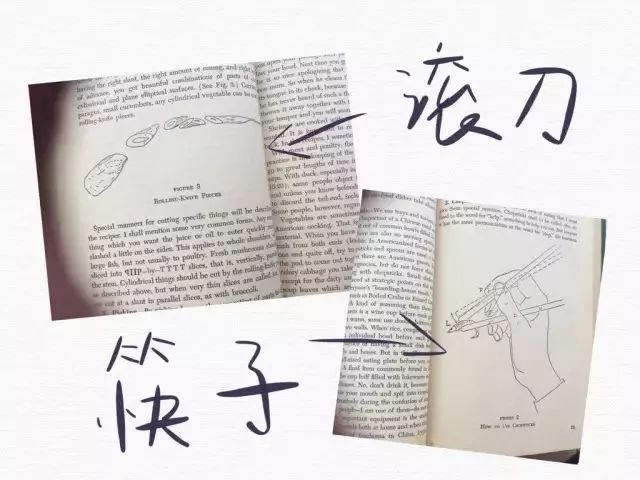

书里的示意图很像老教科书里的生物解剖图,但因为解释的是滚刀切的技巧,握筷子的手势,显得严谨又很可爱。

▲杨步伟中餐烹饪单词表

正如胡适的预测,stir-fry等词在现在的中餐馆和烹饪教材里随处可见,却没想过最初的翻译就出自这本书。

菜名和菜谱

▼

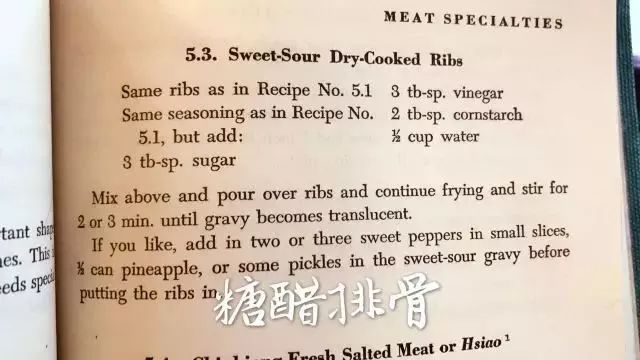

▲兼容南北的菜谱

这本菜谱兼容南北,既有大肉也有小菜,面食,火锅,大部分都是寻常家里饭桌上能见到的。也有

“炒蒲公英”

,“

涨蛋”

,

“橘羹”

这些我闻所未闻的。

这些菜谱详细到所有配料的

精确配比,分量,

解释起饮食习俗来也

深入浅出

,这是中国人所不习惯的表达方式,却也是它能在西方迅速被接受的重要原因。

▲详细到所有配料的精确配比,分量,解释起饮食习俗来也深入浅出

▼