到达阿姆斯特丹之后的第一个行程,就是去看梵高。

梵高犹如荷兰的名片,但正因为如此,看展之前提醒自己,要放下所有传闻和先见,用自己的眼睛看,感知自己与作品的连结。

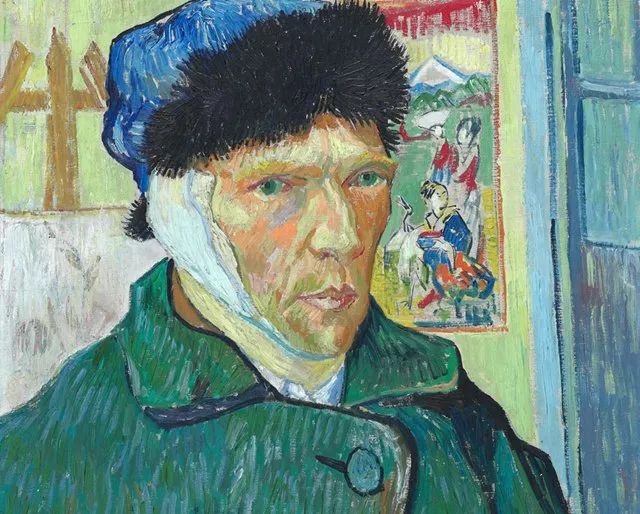

梵高《包扎着耳朵的自画像》(1889)

两年前,在巴塞罗那逛完毕加索博物馆后狂喜,才明白在博物馆看原画真的是完全不一样的经历,对,那是一种经历,不止有不同的体验和氛围,还有研究者和策展人的心意,更重要的是直观感知的触动。很难说清楚是触动到了些什么,简单说也许是那种对人性里共同拥有的复杂性和深刻细节的呈现和呈现方式。所以,

真羡慕小时候就能去博物馆看原作的人。

梵高也是这样不太幸运的人,小时候没有去博物馆看画的机会,到了二十几岁才到处去博物馆游荡,发现鲁本斯在肖像画的脸部用了红色,被这种大胆用色深深触动,回去看了好多次。到了27岁他才决志要做画家,仅仅画了十年,就因为抑郁症结束了自己的生命。在生命最后的70天里画了75幅画,他是多么舍不得走啊!

同样要在巴黎浸染现代主义风潮才立足,比起毕加索、米罗和达利这些西班牙人,虽然荷兰人梵高也去了巴黎学画,但他更勤奋、更理性,也更务实进取。

梵高画作里看似情感充沛的色彩和画风,实际上却包含了理性计算的色彩实验,也融入了当时对色彩的科学研究成果。

这是看完这个展览才有的发现。他最终在巴黎完成了自己的色彩实验,突破传统对色彩平衡的运用,透过强烈对比取得互补性平衡,从而让颜色本身表达情感,确立起自己独有的画风。

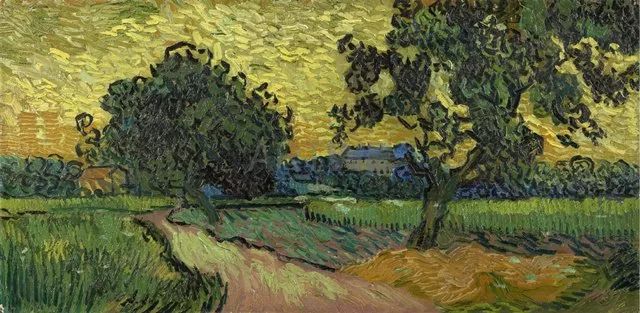

在他最后一年的一幅黄昏景色的画作中,他已将他的色彩实验推向随心所欲的地步,他这样描写那幅画的色彩运用:“

黄昏的情景:已变黄了的天空、麦田以及由深色树叶包围着的紫色的城堡所衬托两棵全黑的梨树。

”这正是他当时浓郁的寡欢心情的写照。

梵高《黄昏的情景》(1890)

在19世纪末的现代大转型期,各种美丑、善恶、真理与谬误的界限在无边的扩展,教会也好,学院也好,家庭也好,都处在大厦将倾的局面。

在悼念亡父的一幅画作中,梵高没有选择他最爱的肖像画,而是画了他父亲传教用了一生、快要被磨烂的圣经,那应该是他父亲一辈子的事业的写照了,到乡村向贫弱传递信仰(真理),帮助解决乡村匮乏的各种社区需求。

这是他所尊敬的父亲的一个层面,也是自己草根性的来源(他自己也做了一段时间的不成功的牧师,也曾一度陷入宗教狂热)。

可是,在画作右下方的桌面上,放着一本小部头的左拉的小说《萌芽》。梵高自己在书信中写道:“阅读左拉的小说带来的安慰,就像当年读圣经一样。”可见将两者并列有其精神上的同等重量。但在整个画面中,圣经所代表的主流和垄断的价值,虽然仍在中心位置,但左拉所代表的用科学方法描写生活的自然主义审美和现代主义美学,已经登上历史的舞台。

这是跟父亲的告别,也是跟一个时代的告别。

梵高加入了左拉的自然主义阵营,坚决而鲜明。在左拉看来,

现代文学应该抛弃“理想的香膏”和“罗曼蒂克的糖汁”,以科学为指导,保持绝对的客观和中立,实录现实世界的真相。

只有这样,文学才能起到积极的作用。梵高绘画的精髓,也可以沿着这条路径去观察。

按照自然主义美学,画家、小说家和所有的艺术家不仅要有科学的态度,对生活进行细致的观察,搜集大量资料,而且要有科学的方法,即实验的方法,把人物放到各种环境中去实验,以便考察情感在自然法则决定下的活动规律。在这种美学方法之下的价值观,人和其他生物一样,都服从某种决定论,而环境、遗传对性格的形成具有决定性作用。

人生而不能主宰自己的生命。

所以在骨子里,农村牧师之子的梵高对生命抱持的理解有着那个年代的鲜明烙印。

那五幅著名的向日葵代表作,是为了迎接高更的来访,却也最能说明他的艺术本质。那些在鲜明黄色铺陈下形态各异的向日葵其实都已接近枯萎,粗糙、衰败之美才是生命内在的真实。

他特别在意“像是开过了的花”那种氛围。这是梵高艺术在技术层面突破之外的美学价值核心。

梵高《向日葵》(1888)

他画了那么多出色的自画像,独树一帜,却并非自恋,实在是没钱请模特,只能照镜自画做练习。

到了他有一点钱了,可以请自己的模特了,他画的是城市里的底层,雇佣兵、妓女,或者他永远画不厌的农民。

他们脸部的用色,以及背景里的陪衬色,看起来恣意随性,其实都经过细细琢磨。

所以,无论是他倾心于日本浮世绘和版画,还是他以农人草根画家自称,还是他的自然画和肖像画有不同于一般印象画派的格调,都

源于他对生命粗犷本质的理解,只有简单鲜明,一笔而中,才能超越生命的不由自主。