瑞士记者瓦尔特·博萨德自1931年以来生活和工作于中国。罗伯特·卡帕是当时最著名的战地摄影师,他于1938年作为摄制组的一员来到中国。对中国而言,20世纪30年代是至关重要的十年。

“瓦尔特?博萨德与罗伯特?卡帕在中国”摄影展即将于10月29日在清华大学艺术博物馆开幕。澎湃新闻了解到,此次展览由瑞士摄影基金会和清华大学艺术博物馆合作举办,首次同时展出这两位杰出摄影师的作品,呈现他们从不同的角度报道中国这一时期的战争景象。

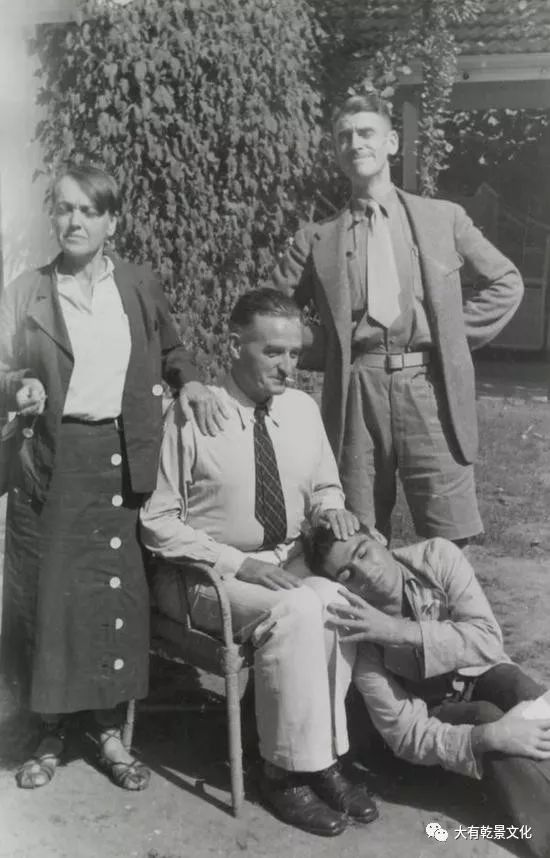

阿格内斯?斯梅德利,瓦尔特?博萨德,罗伯特?卡帕和埃万斯?F?卡尔松(从左至右),阿奇博尔德?T?斯蒂尔拍摄? 阿奇博尔德?T?斯蒂尔,(注:此图非展览作品)

展览试图让我们透过西方的视角观看中国的历史,关于新闻摄影中真理的问题,以及战时摄影的力量。

直面冲突

对中国而言,20世纪30年代是至关重要的十年。从九一八事变到华北事变,再到卢沟桥事变,日本侵略军侵占中国东北,蚕食华北,直至发动全面侵华战争。漫长的抗日战争,日本人曾试图占领整个亚洲——这些导致了中国主要城市连续遭遇侵略、数百万中国民众受害。西方世界则隔岸观火,试图在中国人民极力反抗装备精良的日军战争中维护自己的利益。

在第二次中日战争爆发之后的1938年,许多外国记者、外交官和知识分子聚集在汉口(瓦尔特?博萨德和罗伯特?卡帕也在其中),见证这个在日军长期轰炸下即将沦陷的城市。

《中国空中武装力量(双重曝光)》,瓦尔特?博萨德,20世纪30年代,? 瑞士摄影基金会 / 苏黎世联邦理工学院当代历史档案馆

罗伯特?卡帕是当时声名远扬的战地记者,来中国一行是为荷兰制片人尤里斯?伊文思的影片《四万万人民》担当摄像师;卡帕把中国人民对日军的抵抗看作欧洲反法西斯斗争的平行运动,他期望能在前线捕捉到振奋人心的报道。

《受伤的士兵,徐州前线,台儿庄》,罗伯特?卡帕,1938,? 美国国际摄影中心 / 玛格南图片社

瓦尔特?博萨德是《柏林日报》、《图片邮报》和《生活》等重要杂志的瑞士记者,曾经在中国生活和旅行八年,并作为中国抗日战争无偏见的专家扬名在外。他的声音被西方世界所倾听,他的摄影为世界所关注。

《北京附近抗击日本侵略军的据点》,瓦尔特?博萨德,1933,? 瑞士摄影基金会 / 苏黎世联邦理工学院当代历史档案馆

瓦尔特?博萨德和罗伯特?卡帕曾是好友,也是《生活》杂志的竞争对手。他们不约而同地报道类似的事迹、洞察相同的战争画面。

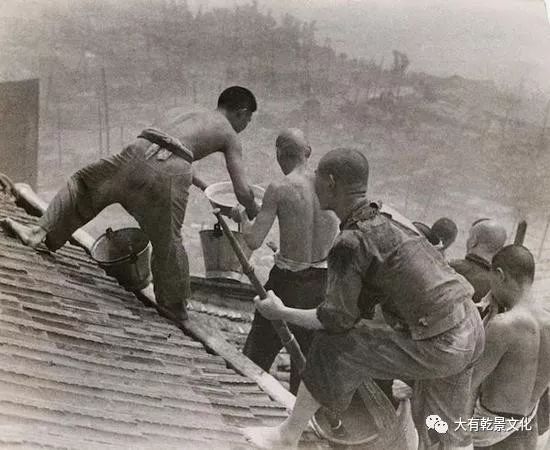

《日本空袭后正在灭火的平民,汉口》,罗伯特?卡帕,1938,? 美国国际摄影中心 / 玛格南图片社

然而他们的表达方式却有所不同:博萨德对中国文化有着深入的了解,在中国拥有广泛的人脉,其中不乏当时最有影响力的一群人。他多次亲身远行考察了解中国,曾长期居住在北京,浸染在中国的日常生活之中。

《抗日军政大学的演讲,延安》,瓦尔特?博萨德,1938,? 瑞士摄影基金会 / 苏黎世联邦理工学院当代历史档案馆

不同的是,罗伯特?卡帕是怀着理想主义愿景来到中国的,他在中国仅仅停留了几个月。作为一位流动摄影工作者,他的拍摄任务充满困难,因为他是影片团队中的一员,而这个团队被国民党持续地监控。他总是感到自己的才华被束缚,即便如此却还是记录了大量令人震撼的故事。

《观看中日空战的人群,汉口》,罗伯特?卡帕,1938,? 美国国际摄影中心 / 玛格南图片社

当我们试图用影像还原中国20世纪30年代的悲痛历史时,总会引用罗伯特?卡帕的摄影作品,但这些作品的历史背景却很少被人关注。它们应该被置于国际新闻和摄影报道兴起的大环境下进行解读,而这一点在瓦尔特?博萨德的报道中尤为明显。

《抗日军政大学的学生,延安》,瓦尔特?博萨德,1938,? 瑞士摄影基金会 / 苏黎世联邦理工学院当代历史档案馆

纵观两位摄影师的拍摄轨迹,以1931年在南京举行的第一届国民大会为开端,我们便能够感知当时那复杂的历史背景。在那个时代,恐怕很难再找到像他们一样如此全面展现1931-1938年中国风貌的摄影师。(文/彼得?普夫伦德,瑞士摄影基金会馆长)

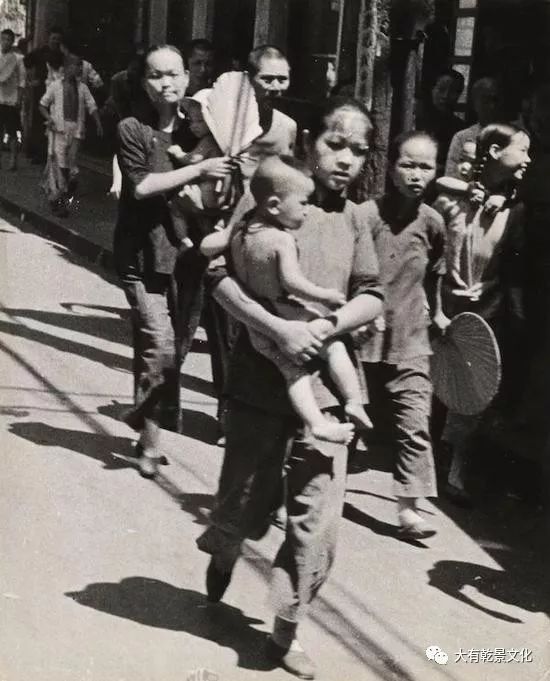

《空袭警报响起时寻找避难所的人群,汉口》,罗伯特?卡帕,1938,? 美国国际摄影中心 / 玛格南图片社

镜头和眼睛,身体与身份

瓦尔特?博萨德和罗伯特?卡帕都试图成为战争中的第三只眼睛,但二人成功的路径不同。瓦尔特?博萨德利用的是身份,作为中立国的记者,他可以在残酷的战时状态下自由穿梭于几个对立的阵营之中;罗伯特?卡帕利用的则是身体,他出发于其中一个阵营,在依靠勇气和机智接近冲突的前沿。身份是一个社会概念,它更多的是政治的产物,因此瓦尔特?博萨德看到的是战争的幕后风云,包括政治家的斡旋、国家和社会的动员等。身体和勇气是情感驱动的,它的价值在行动中捕捉,意义在行动中体现。