凯叔讲故事,ID:kaishujianggushi

作者:九月

最近在刷一部央视纪录片——《零零后》,

这是中国第一部连续10年

跟踪零零后孩子成长的系列纪录片

,

一共五集,浓缩了10年里5个孩子

“从幼儿园,到小学,再到中学”的成长历程。

虽然有人说,所选的跟踪对象太有局限性,

然而,做父母的这颗心,都是一样一样的啊。

十年前,他们在担心着孩子的这个那个。

十年后,万万千千的父母

又在经验着同样的困境与挑战。

镜头在时间的长河里轻巧切换着,

看到眼里却沉重无比。

父母和孩子的“较量与争斗”,

不动神色,却又动魄惊心。

整部纪录片揭露出每一个中国家庭

可能都在发生的许多事……

第一个出镜的叫于锡坤,12岁。

小时候的于锡坤非常可爱,扔玩具,

扔掉小伙伴的鞋,差一点“烧掉”厨房……

面对这个世界,

小小的他看起来那么的理直气壮。

然而,十年后,镜头里的他满脸颓废和茫然。

即便对于自己喜欢的事情也表现得毫不上心,

毫不在意。

十年间到底发生了什么?

锡坤有一个完美妈妈,

她对锡坤表现出了无条件的耐心、包容和爱。

而她的包容与爱却似乎也有边界——

锡坤喜欢魔术,她一边支持,

一边又担心学魔术不足以让孩子生存;

锡坤想当科学家,她一边鼓励,

一边希望他多与人相处,

为了让他“走出自己的世界”,

替孩子报了夏令营。

她在尽一切可能去避免孩子

独自体验到哪怕一丁点的不适、焦虑或失望。

在孩子上小学的第一天,

哪怕儿子只是教室门口一个回头,

便立刻跑上前去。

孩子参加夏令营,

妈妈还“远程操控”孩子该穿什么颜色的衣服。

一个没有界限,一味占据着孩子的妈妈,

导致了什么后果?

这个孩子,

整个童年的忧虑

都被妈妈替代消化掉了。

他长大后,不知道如何面对挫折

,

更缺乏自我安抚的能力。

他12岁了,仍然是妈妈的小宝宝。

视频后面,锡坤自己也说了:

我和妈妈一起玩游戏,很舒服。

安全得像在子宫里。

他甚至自己跟妈妈说,

他想回到妈妈的肚里子去。

妈妈听到的是感动,我听了只觉得心惊。

一个只愿意停留在原生家庭里面,

不去尝试,不往外走,不长大的孩子,

该如何过好自己的人生。

在记者采访的时候,问锡坤:

你长大了,你觉得对妈妈来讲意味着什么呢?

锡坤答:对妈妈意味着要离开我。

妈妈问:谁离开谁?

锡坤再答:你离开我。

所谓长大,是孩子要离开妈妈,离开家。

然而锡坤对妈妈说:“你离开我”。

他说得未尝不对。

他在等妈妈离开。

不清楚锡坤的父亲到底如何缺席的。

仅看母亲跟儿子的互动就能确定,

若这位妈妈一直没跟孩子厘清界限,

始终把精力过多地放在孩子身上,

那么她的孩子将一直“忠诚”地配合她,

停留在一个小婴儿的、需要被照顾的状态,

无法真正长大。

第二个故事的主人公,

是一个沉浸在自己世界里的小女孩。

纪录片中的父母认定,

跟大女儿萌萌的不断冲突,

就是因为小女儿柚柚的出生。

然而在我看来,二胎更像一个烟雾弹。

两个年龄差十多岁的孩子,

她们并无真正的冲突发生。

父母对大女儿萌萌的担心,

才是真正的问题所在。

镜头一上来,

就是父亲和女儿在车里“对话”的场面。

噢,不,那不叫对话。

那该叫“爸爸的独角戏”。

他一个人絮絮叨叨说了很多。

然后,镜头很残酷地对准了

女儿萌萌耳朵里塞着的白色耳机。

她并没有在听。一句都没有。

所以,这是一个缺席的父亲和冷淡的女儿吗?

父亲早期没有陪孩子,活该女儿不甩他?

可视频往后进行,

我们看到的是一个非常可爱的爸爸,

比之于现在很多缺席的父亲,

给他打两百分都不怕他骄傲。

不惜自毁形象,

如同一个大孩子,陪女儿游戏。

每每都是一眼的宠溺凝望着女儿。

题目不会陪女儿解。

女儿和朋友们在前面跑,爸爸在后头追。

这背影莫名喜感。

乍一看觉得好笑,笑完莫名想哭。

这不就是现实版的朱自清的《背影》吗。

笑着笑着,不觉已经泪目。

宝贝女儿其实早已在告诉父亲:

爸,我长大了。别追了。

这个13岁的姑娘涂指甲油,玩直播,

直呼自己妈妈是大妈。

她坚持要配大框眼镜,

还跟老爸说“你不懂我的触”。

比起跟家人亲近,

她更愿意把自己的房门关紧不被打扰。

耳机一戴,就拥有了自己的一个小世界。

女儿在跟父母“划界限”,

可惜,父母更倾向于把女儿的长大,

看成是一个令人担忧的“问题”,持续要去越界。

这对善良的父母,不仅要去越界,

矫正女儿的“长大”,还在持续出让自己的界限。

母亲提起女儿小时候的可爱,就忍不住哭泣。

父亲也怀念:她小时候比较乖的,

我们说什么话她都会听。

他们就是无法接受女儿已经长大了的事实。

萌萌的这句话,道出了背后真相:

我也不知道她为什么因为我难过,

可能是我长得太快了吧。

如何应对青春期的孩子?

视频中另外一位家长说:

孩子大了,你们就少说话,做饭去。

萌萌的父亲听得满脸忧伤。

他不是不知道,孩子会长大。

他也期盼着女儿长大。

只是当事情真的发生时,

是那么的叫人猝不及防。

原本以为孩子还那么小,那么幼稚,

那么的需要自己,忽然有一天,就长大了。

这种觉察,有时候甚至要经历很多冲突后,

父母冷静下来才能慢慢感受到。

我认识一位家长,

他前两年就为了自己的宝贝女儿大伤脑筋。

直到后来,他看开了,开始带妻子出外旅游,

管好自己的事,

同时把女儿的事交还给女儿自己,

结果跟女儿关系反倒变好了,

夫妻相处的时间也多了。

也许萌萌的叛逆、不听话,

是为了让自己的父母成长。

后面两集里,一一和辰辰,

她俩的妈妈形成了鲜明的对比。

辰辰是整个纪录片里最孤独的孩子。

她并不复杂,一直在等的,

不过是一个愿意接纳她的人。

这个人,本来最该是她的妈妈。

可是,妈妈却一直在看外星人

一样去看自己的女儿。

她的用词是:“古怪。”

她还说,女儿这么多年都没变过。

言下之意。这么多年过去了,

女儿一直是那个怪怪的问题小孩。

而辰辰在10年后,

却日益成为了妈妈眼中的“问题”少女。

她不愿和人接触,回避甚至排斥人际关系。

一个孩子为什么会变成这样?

无非是因为外部世界的触碰,

始终让她不舒服,不自在。

或者说白了,

最亲近的人,拥抱起来是会痛的。

我们不知道这个父亲从未曾出现过的家庭,

究竟经历了什么。

仅是妈妈越界性的无声评判,

妈妈攻击性的贬低和不接纳,

都在给孩子制造不适感和不安全感。

孩子于是宁愿缩回自己的壳子里,

把界限的墙,夯得死死的。

相反,一一的妈妈做得很不一样。

她从小就很特别。

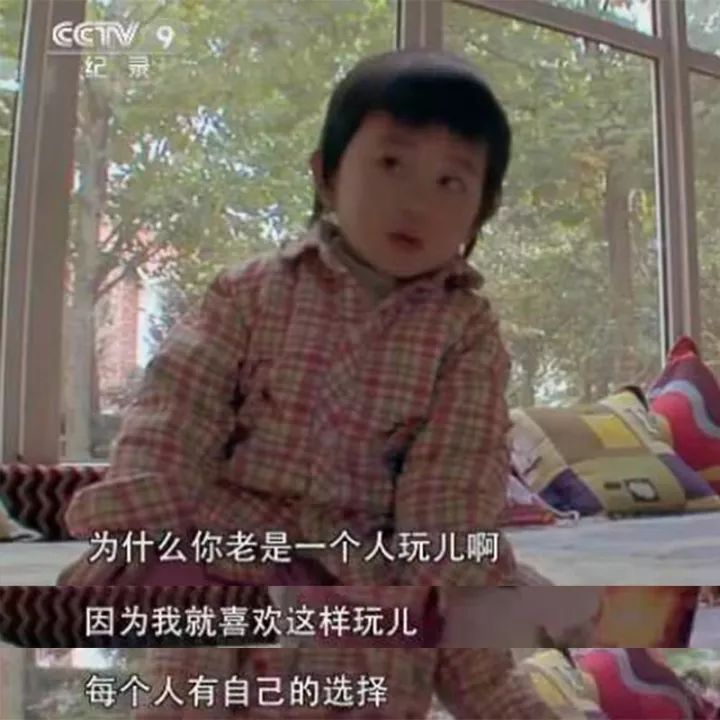

摄像老师问,你为什么不和别人玩儿?

她答:因为我就喜欢这样玩儿。

每个人有自己的选择。

能想得到吗?

这是一个3岁小孩嘴里说出的话。

这样的小孩,她有怎样的妈妈?

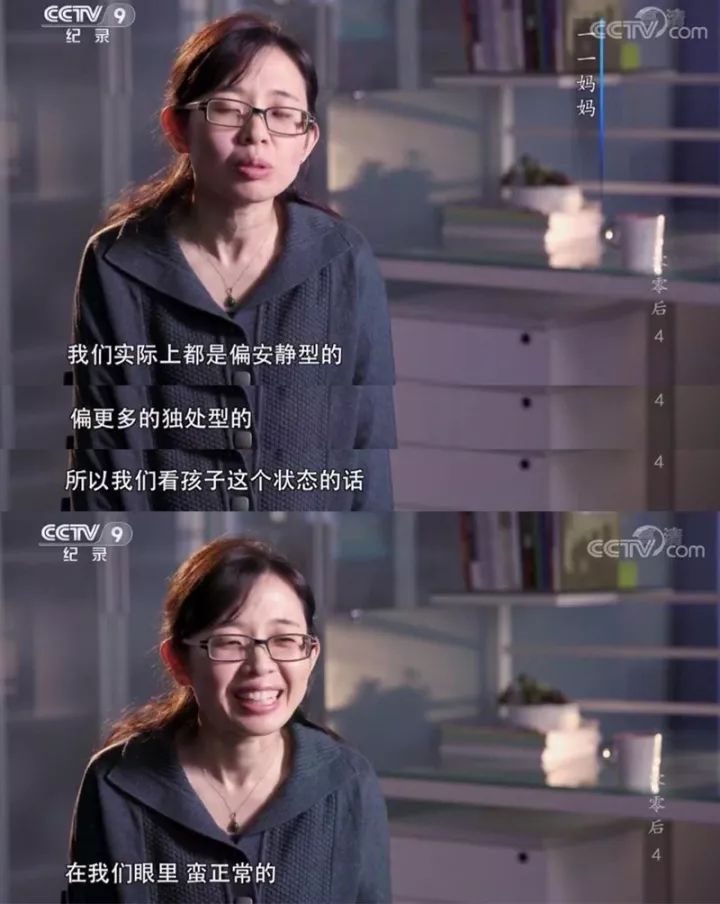

恬淡,安静。别人口中女儿的“毛病”,

到了母亲这里,并不算什么事儿:

因为我和她爸爸都是这样类型的,更爱独处的。

所以,一一的状态,在我们眼里蛮正常的。

说完,她笑起来。

丝毫未曾因为外界对女儿的评判而焦虑。

十年后,一一仍然没有变得更外向。

然而,13岁的年纪,她却好似一个智者。

在该与人交往的时候,

她能够以自己的方式去社交。

不逃避,也不讨好。

对于做自己,她有着异乎寻常的笃定。

这个女孩思维清晰,界限清楚,

知道自己能做什么,

不喜欢做什么,

目标是什么。

在她的眼角眉梢,举手投足,无比安然、自在。

仅从视频看,这两个孩子是一样的,

一个的特别的,而最大不同是:

一个孩子被妈妈认定是自然的、无碍的。

最后,她依然那么安然和自在。

而另一个孩子被妈妈认定是古怪的,有问题的。

最后,她承受了同龄人都无法承受的孤独。

《零零后》以一种不动声色的残酷方式

告诉我们:

当亲子间的那条界限开始模糊,

当一方用力,一方忍着痛受力,

结果都是不和谐、不美满的。

如果我们能够试着守护好彼此间的界限,

一切是不是会不一样?

首

先

,

不妨学着跟孩子在情感上保持距离。

过多侵犯孩子的领地,无微不至地照顾孩子,

并非就是好事。

它让孩子变得以自我为中心,

甚至很难真正离开父母,走向独立。

同样,把孩子当做自己的所有物,

要求孩子按照自己的意志去长大,

也是一种情感上的过度干扰和侵占。

再则

,

请允许孩子为自己的事情负责,

去按照他们的意愿去做决定,

承担他们自己行为的后果。

如果连孩子在夏令营里穿什么颜色的衣服,

妈妈都在“远程操控”,

这样孩子如何才能学会自己对自己负责?

所谓界限,就是在人际关系中,

哪些事是我该负责的事,

那些事则不该我负责。

搞清楚这些,孩子才能真正学会,

为自己的需要和自己的人生担负责任。

最后

,

也是最重要的,

不要执着于孩子的“问题”,

不断地混淆亲子界限,

甚至给孩子扣帽子、贴标签,

试问哪个孩子没有这样那样的一些问题呢?

说到底,解决亲子间界限问题的最终办法

,

是父母要接受终有一天要跟孩子分离的现实。

要知道,

无论一个孩子多么温顺、乖巧、体贴,

有一天,她/他都会毫不留情地转身,

去走自己的路。

我们只是这个世界的过客,

亦只能陪伴孩子走过生命中的一程。

我们根本无力为孩子提供一切保护

——免除危险和痛苦,成长的磨难,

时间的侵袭,老年的到来,死亡的降临,

更不可能策划好孩子整个的一生。

越长大,孩子就越需要独自面对

所有的丧失、离别,

并找到他们自己的方式去应对成长的疼痛。

而这就是生活。这就是人生。

好在他们的人生才刚刚开始,一切尚未定局。

本文转载于微信公众号“凯叔讲故事”(ID: kaishujianggushi),700万孩子的故事大全,爸妈的育儿宝典,转载已获授权。

关于这部纪录片,您有什么想法?在养育孩子的过程中,你曾遇到过哪些困惑,又是怎样解决的呢?欢迎来留言区跟我们分享。

▼

点这儿,来天才宝宝生活馆逛逛吧。