《虚斋名画录》

了解庞莱臣,也可以关注我们过去的推送

▼

80件庞莱臣藏宋元以来名画首次集中公开|南博年底压轴大展

_______________________

一本,是

《虚斋名画录》

,著录其藏画五百三十五件;再者是

《虚斋名画续录》

,增录书画九十六件。

还有一本最神秘,也为人了解最少——

《虚斋名陶录》

。

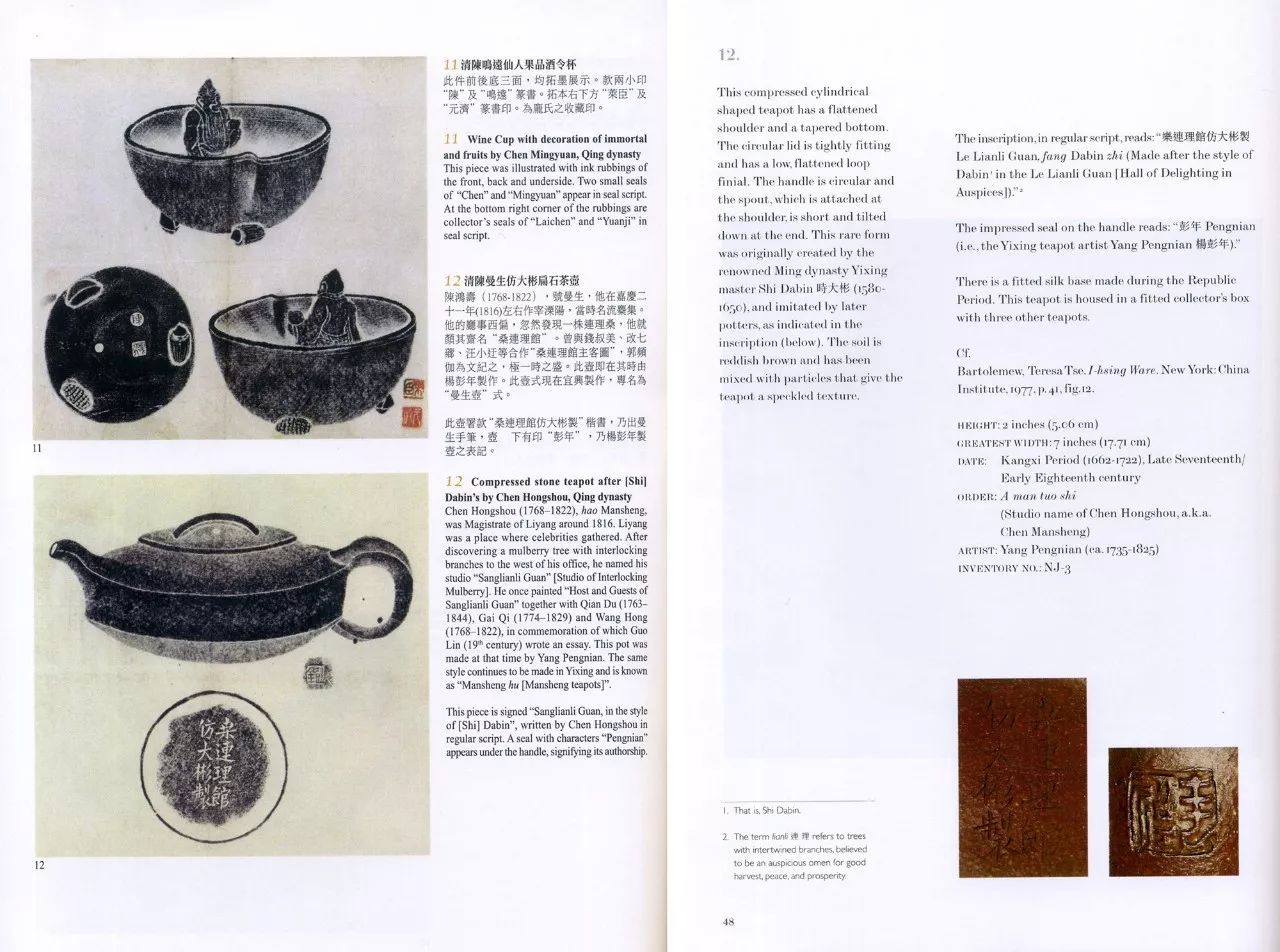

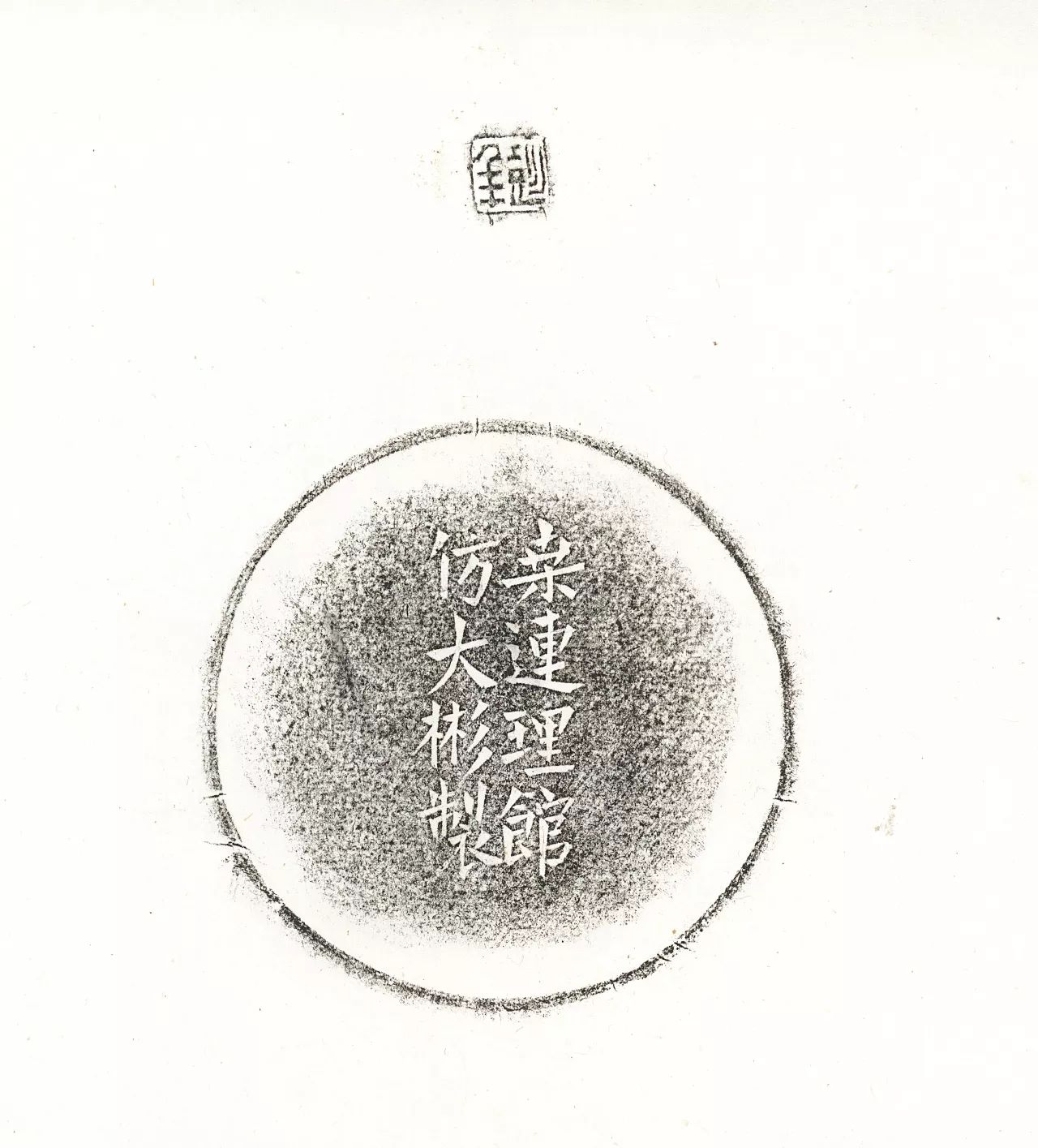

《虚斋名陶录》里著录了庞莱臣所藏的宜兴紫砂器及明清制壶名家作品,每件藏品均有器物全形拓图和印章,另附有庞莱臣撰写的详细文字说明。

在紫砂界,《虚斋名陶录》稿本向来是神龙见首不见尾的存在。据旧金山亚洲艺术博物馆学者谢瑞华说,

目前

只弗利尔美术馆藏有一影印本,是全球唯一一件

。(后另据调查,此书原版很可能尚存于世)

更不要说,其中所著录的壶器原件,许多至今仍下落未知。

而有一件,刚刚出现在了北京国际饭店中国嘉德2017拍卖预展中——

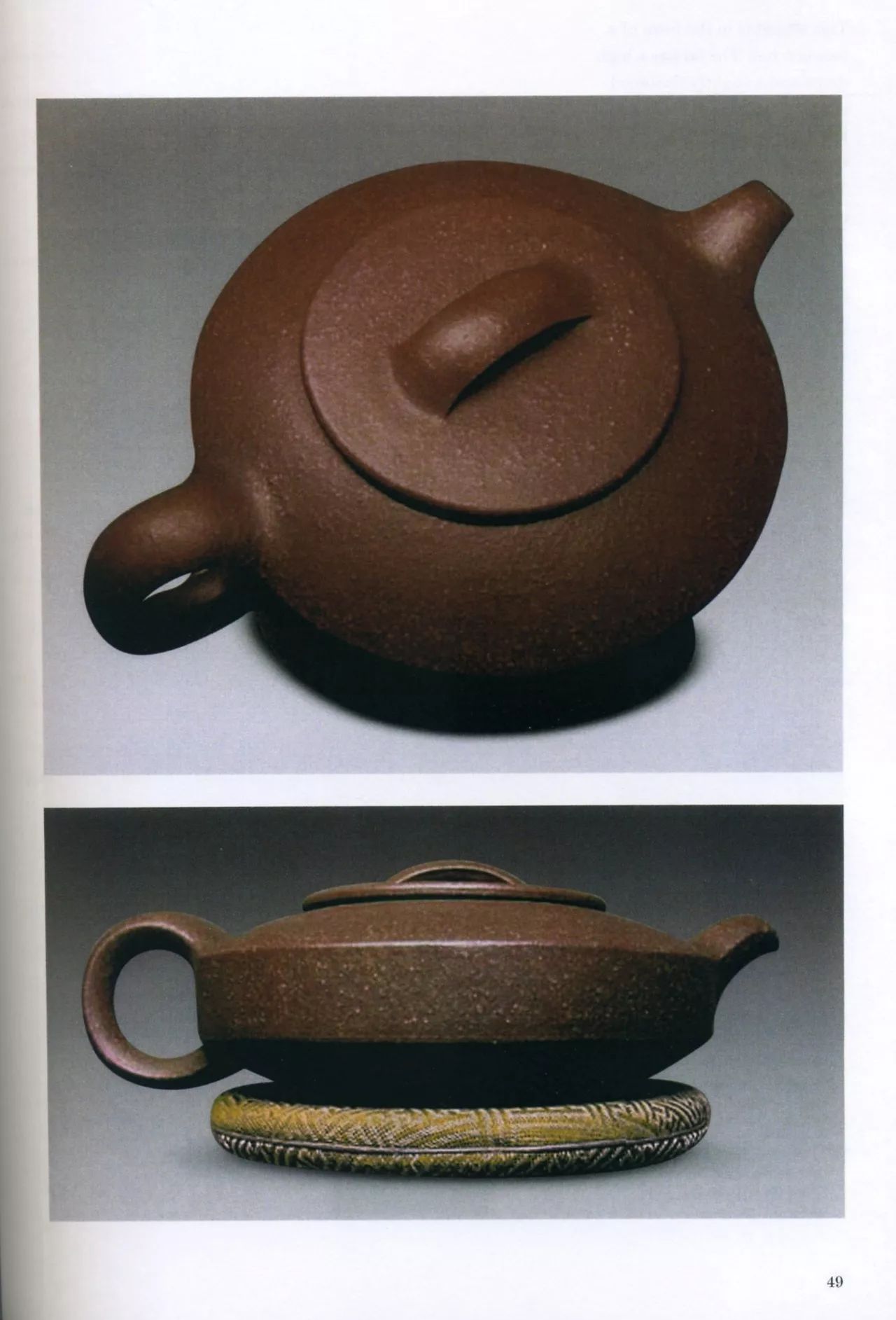

清道光年间的一件陈曼生铭桑连理馆仿大彬制款杨彭年制紫泥扁石壶

。

▼

陈曼生铭 桑连理馆

仿大彬制款

杨彭年制紫泥扁石壶

著 录

1.《虚斋名陶录》

2.《Zisha: The Purple Sand of China, The Lee Collection of Ming and Qing Dyansty Yixing Ware 》第48-49、110页、,图版12,E & J Frankel, New York,2005年。

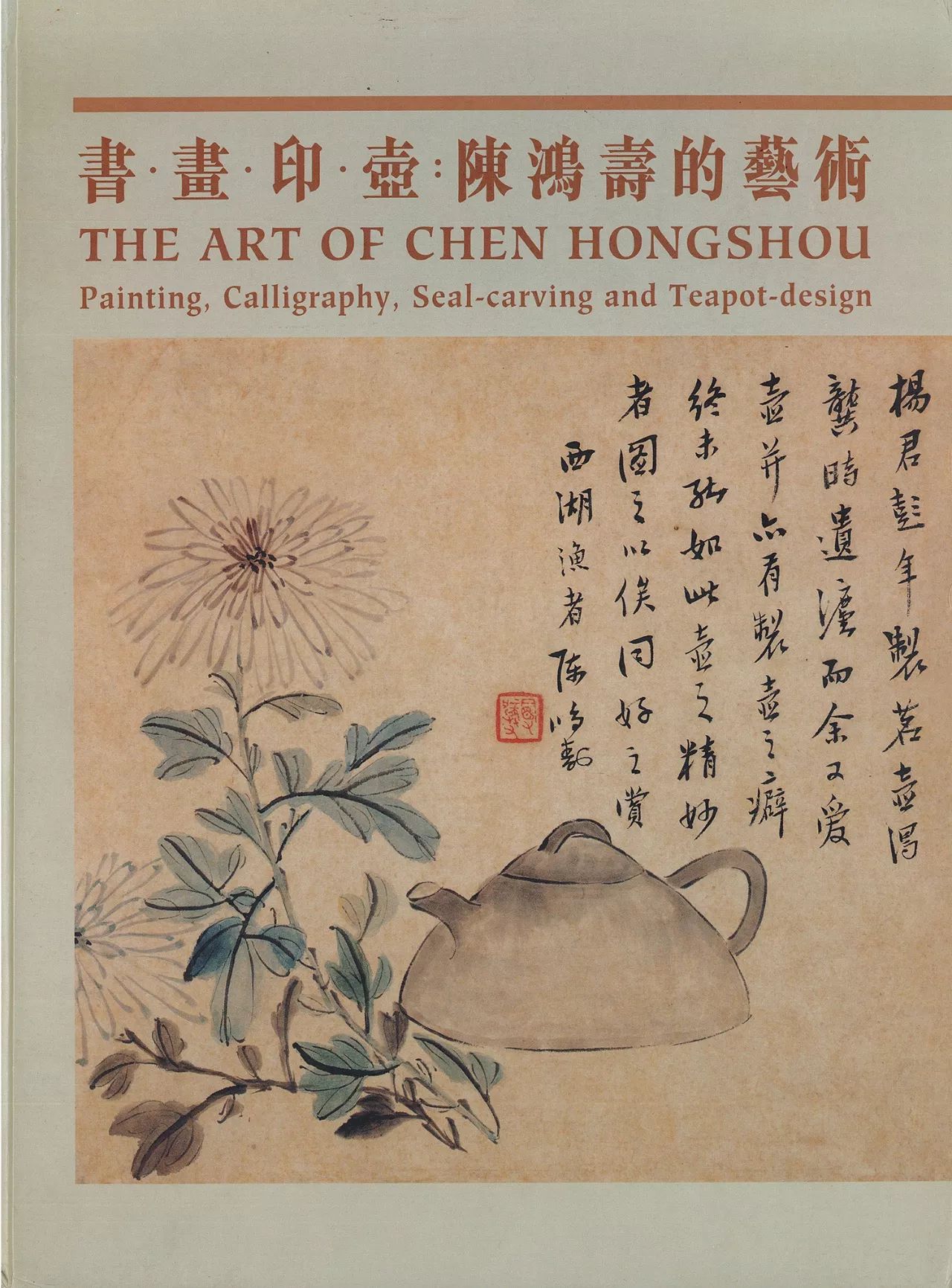

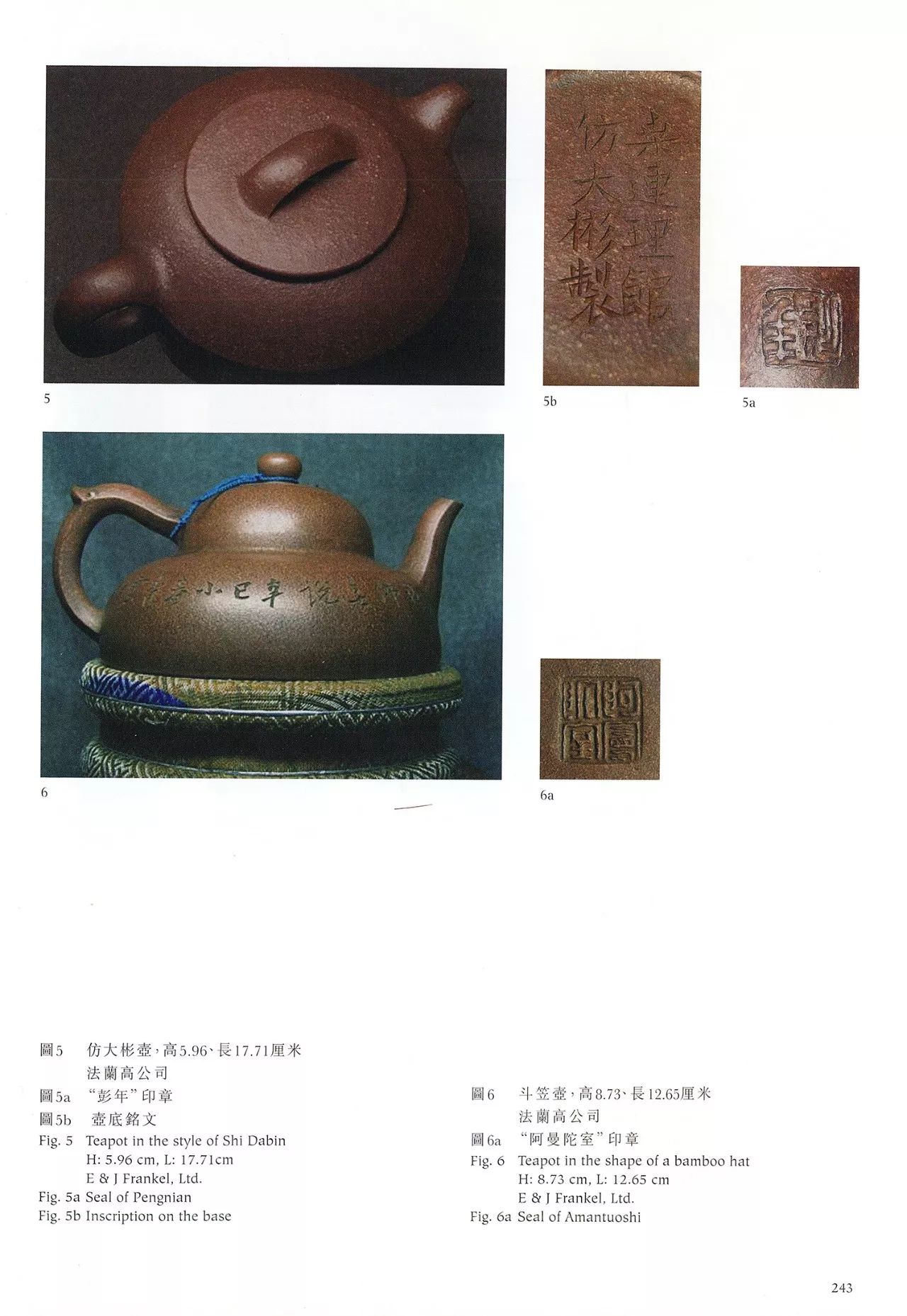

3.《书、画、印、壶:陈鸿寿的艺术》第223,243页,图版5,上海博物馆、南京博物馆、香港中文大学文物馆联合出版,2005年。

4.《诗酒茶情-清代制壶名家遗珍》第184页,图版12,香港大学美术博物馆出版,2006年。

5. 《文荟菁英-和正斋宜兴紫砂珍藏》第268-171页,图102,盈记唐人工艺出版社,2012年。

传 承

|庞元济,Tom Y. P. Lee,E & J Frankel,Robert Hall。

展 览

|纽约E & J Frankel, 2005年3月31日-4月30日。(展览地点:E&J Frankel,Ltd . 1040 madion avenve,at 79th street,New York,NY 10021.)

《虚斋名陶录》分为上下两册,上册著录茶器,下册著录文玩。

其中,庞氏藏壶大约数十件,而像上面这样有陈曼生铭刻的,

仅八件

。

陈曼生,即陈鸿寿,清代文人,在历史上以设计紫砂壶最为人所称道,创造性地制造出赫赫有名的

“曼生壶”

。

庞元济是上海陈曼生作品最主要的三大藏家之一。

他收藏古紫砂器很早,也正因此,他对紫砂的研究也极具参考价值。他四方搜罗符合其审美品位的紫砂壶,“曼生壶”便是其一。

在庞元济故世之前,虚斋藏品已然开始陆续星散,而记载于《虚斋名陶录》中的紫砂珍品,也随着战乱不知去向。

庞元济

1864~1949年

庞元济字莱臣,号虚斋。

浙江吴兴南浔人。

既拥有财力,又精于鉴赏,收藏有铜器、瓷器、书画、玉器等文物,尤以书画最精,为全国著名书画收藏家之一。与于右任、张大千、吴昌硕等人均有交往。

_______________________

直到12年前——

2005年10月,美国E&J Frankel公司出版了一本叫《Zisha: The Purple Sandof China:The Lee Collection of Ming & Qing DynastyYixing Ware》的图录

。里面共有29件紫砂茶壶、杂项,盒子正是很典型的民国初年上海时期的包装方式。

根据图录介绍,这批藏品来自

台湾李氏家族

。李氏的祖父是1930年代国民政府身居要职的空军上校,在山东抗日时,因缘际会得到了这批被日军充公的文物,一直存放在山东。1940年代又被转至台北。

Zisha: The Purple Sandof China:The Lee Collection of Ming & Qing DynastyYixing Ware

多年来,知道这批藏品的人非常少。包括台北故宫博物院藏品征集评审委员黄健亮,也说自己接触紫砂将近三十年,未听闻有这批藏品,直到此书出版。

他曾撰文提到,此书出版之后,“一些触觉敏锐的藏家就开始低调搜索,可惜此时东西已经流散,杳如黄鹤,不易追踪了。更令大家扼腕的是,我们后来才知道,李上校这29件紫砂正是来自《虚斋名陶录》上面的原件,也就是说,它们原本的主人是著名的庞元济。”

其中,

第12号展品

正是“陈曼生铭桑连理馆仿大彬制款杨彭年制紫泥扁石壶”。

书中著录的第12号展品

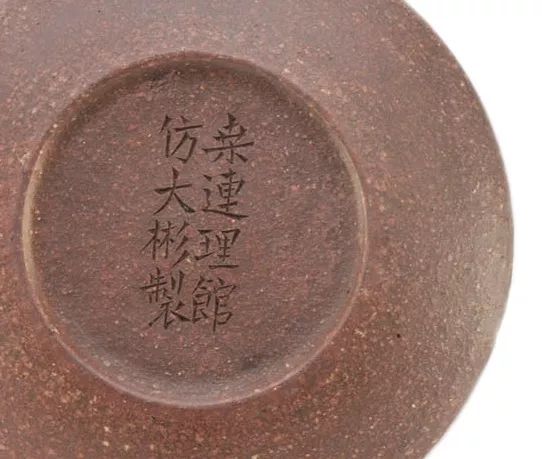

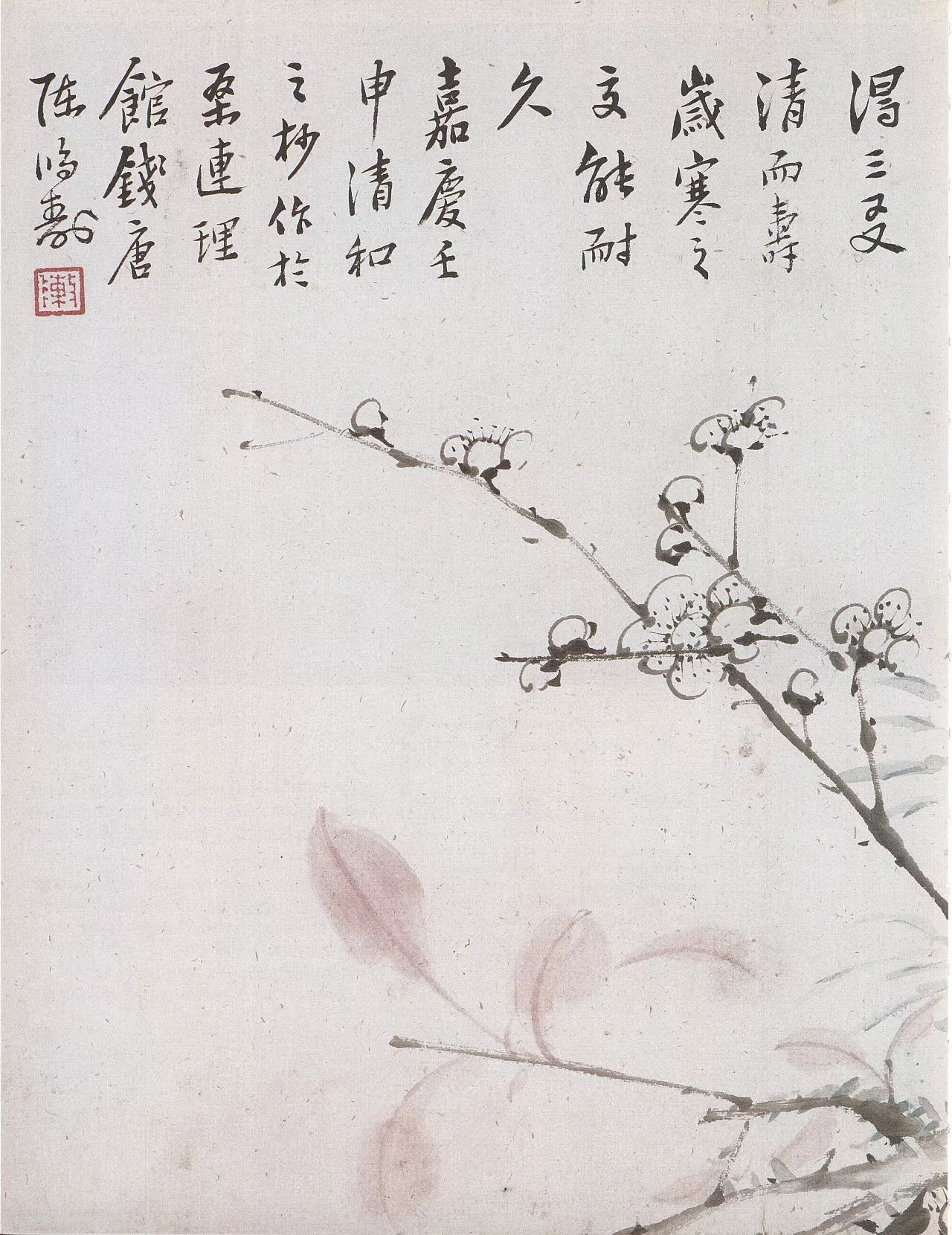

关于这把壶,庞元济在《虚斋名陶录》里做出了这样的评价:

此壶以紫色砂制,中杂细黄点,陶人号为桂花砂。形扁圆式,如钿盒,制作之精美工整,较之平时所制者更胜,几欲与少山竞美矣。壶底刻:“桑连理馆仿大彬制”,把下钤有“彭年”,抚仿形神逼肖。曼生宰溧阳时,署中有连理桑树,因名其衙斋曰:“桑连理馆”,与诸名士谈艺吟诗其中,一时传为胜事云。

一百多字的描述,信息量有点大,我们先从陈曼生说起。

《虚斋名画录》里对这把扁石壶的拓片及评价

如果你了解陈曼生,就会明白庞元济作为民国第一藏家,对于曼生壶为何如此钟爱。

有人曾这么打比方——曼生壶之于紫砂壶,就好比文人画之于中国画。

陈曼生在艺术上是个天才,作为“西泠八家”之一,书画、篆刻样样精通,偏又热爱紫砂壶,于是,将诗书画印的文人气息,注入到了紫砂壶设计中,一扫清代紫砂壶繁复粗俗的颓势。

陈曼生尚在世时,曼生壶已是闻名遐迩。社会上的名流雅士,无不以拥有一把曼生壶而引以为荣。

《清代学者像传》里说他:“爱阳羡之泥,创意造形范为茶具,艺林争宝之,得其一枚,珍逾拱璧,至今称为曼生壶。”

当年,晚清金石学家、收藏家吴大澂,也就是吴湖帆的爷爷,请人遍寻曼生壶而不得,直感慨:

“曼生壶令老夫心动而终难遂愿,此乃一身之憾矣!”

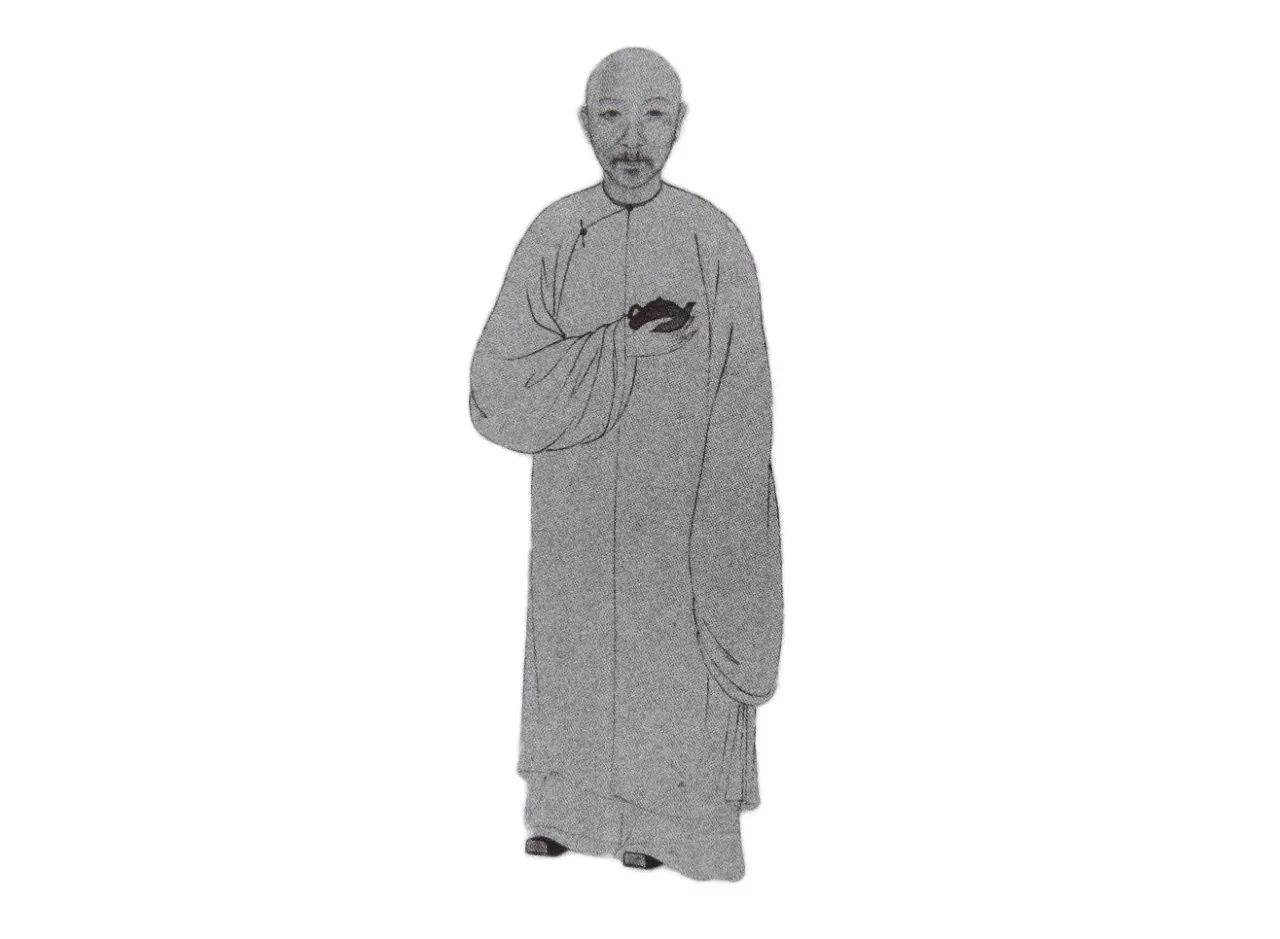

陈曼生

1768~1822年

钱塘(今浙江杭州)人,书画家、篆刻家。

字子恭,号曼生、曼龚、曼公、恭寿、翼盦、种榆仙吏、种榆仙客、夹谷亭长、老曼等。

曾任赣榆代知县、溧阳知县、江南海防同知。

_______________________

“曼生壶”——在这一领域,还从来没有像这样以设计者的名字来命名一种器物,从前,大多遵循以制陶人冠名的传统。

一方面,曼生凭着天赋,天马行空地创作了诸多新的壶式;另一方面,他在壶上用竹刀题写诗文,雕刻绘画,制作了新的文人壶铭。

壶式、壶铭相互完美切合,令紫砂壶终于成为了一种

诗书画印兼备的文人艺术

。

经后人整理,由陈曼生设计的壶式至少有四十一种之多,远超原本所认为的“曼生十八式”。

造型都以几何样式为主,线条简洁、壶体光洁,更多的空间,让给了文人气。那些留白,更便于在壶腹、壶盖、壶底篆刻诗文。文学、诗歌、书法成了曼生壶最主要的装饰手段。

各式曼生壶

▼

这把扁石壶形扁圆式,如同一枚钿盒。用的是杂有细黄点的紫砂,有好听的名字,叫

“桂花砂”

。庞元济认为,这一把比他平时所创造的壶还要更好上一层。

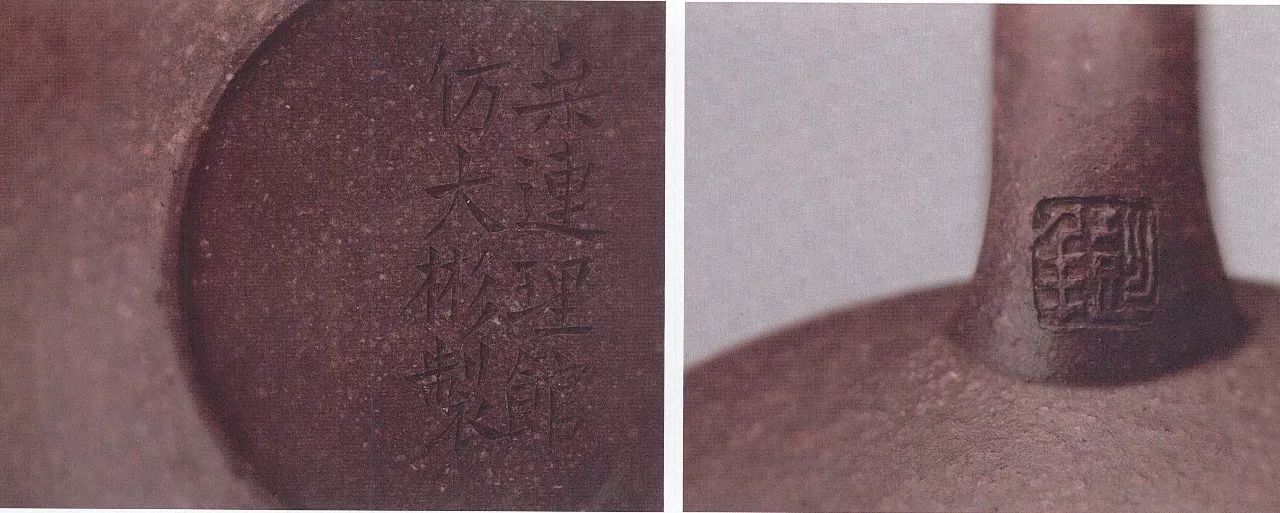

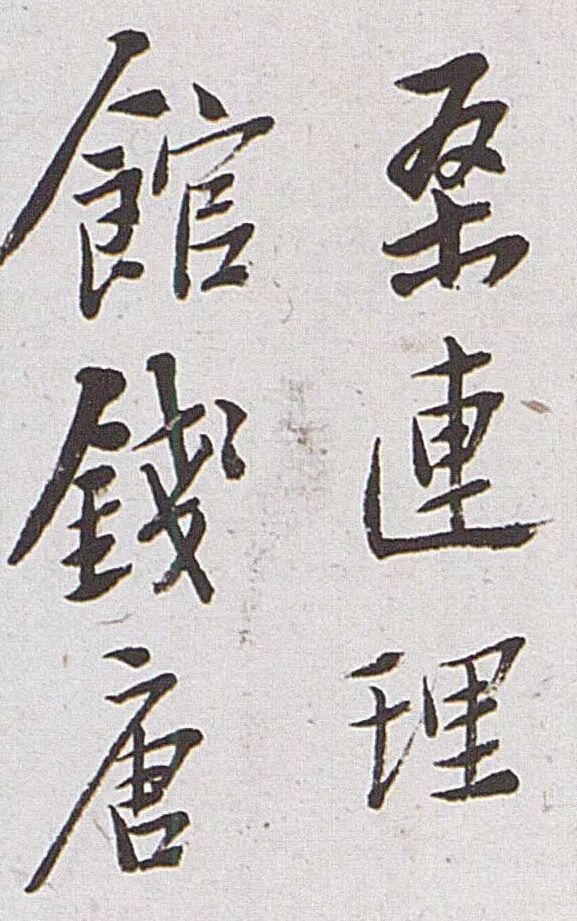

壶底,则是陈曼生所刻的几个字:

“桑连理馆仿大彬制”

。

可见,这一壶式,很有可能是仿从前紫砂一代宗匠时大彬所制,来自复古的灵感,款式典雅古朴。

桑连理馆仿大彬制

关于扁石壶,还有个有趣的典故。

当年陈曼生赴溧阳上任,过了三年却始终找不到一把可尽显其才学的紫砂壶式样。“此壶未得,茶饭不思,寝食难安,夜卧冷榻,久不成眠”。

一天,听到有小童唤他名字,便起床随行,过一座桥后,小童便不见了,只见桥头放了一枚五彩石,上书:

“有扁斯石,砭我之渴”

,曼生激动地将其捡起,得意忘形,竟失足跌落桥下,这才忽然惊醒发现自己只是做了场梦。而梦中的圆石和八个字却历历在目,立刻起身拿出画笔,以梦中所见五彩石为壶身设计,又一一绘好壶流、钮、把,终于诞生了自己一直寻觅而不可得的壶式,有如高山流水遇知音,一时喜极而泣。

有诗为证:

无悔三载苦寻觅,

南柯一梦巧画伊。

尽展平生八斗才,

一朝得之累吾泣。

类似这样的扁石造型的紫砂壶,画家

唐云

也曾藏有一件——

清光绪王东石制徐三庚铭玉成窑边鼓壶

,作为被“模仿”而呈现出另一风格的扁石壶,是晚清玉成窑源流的作品。这件原为美国旧金山琴轩旧藏,曾在中国国家博物馆展出,2015年以四百万成交。

清光绪 王东石制徐三庚铭玉成窑边鼓壶

曼生壶上也会有陈曼生幕友所作铭文,像这样的就会署上曼生和作铭者双款;还有的是曼生作铭,幕友书刻,同样也做双款。

上海博物馆藏有一件曼生瓢提壶,上刻“煮白石,泛绿云,一瓢细酌邀桐君”,落的便是“曼铭,频迦书”。

因为陈曼生的倡导,紫砂壶不再只是单纯的工艺美术,而进一步完成了它应承载的全部美学价值。

仔细看这把扁石壶,把下还钤有

“彭年”

二字小印章——这是“曼生壶”另一大至关重要的元素。

除了曼生铭文,曼生壶必定钤有

杨彭年

的彭年印。

此扁石壶上的彭年印

曼生自己并不制壶,而是与这个叫杨彭年的巧匠达成了默契配合。杨彭年将陈曼生独特的制壶审美变为了现实,两人共同成就了一把又一把曼生壶。

那是嘉庆十六年三月,陈曼生来到与宜兴毗邻的溧阳上任。见县衙内有一棵茂盛的连理古桑郁郁葱葱,就将自己的书斋命名为

“桑连理馆”

。在桑连理馆,陈曼生与诸名士谈艺吟诗,成为一时美谈——这也是曼生壶上“桑连理馆”的由来。

彼时,曼生年四十有余,仕途上已不抱奢望,思想和艺术上却恰是成熟之期。

也正是在此时,他结识了制壶名家杨彭年、杨宝年、杨凤年兄妹,收入幕下。

陈曼生看中的是杨彭年捏制砂壶的手艺,他说:

“杨君彭年,制壶得龚时遗法。

”“龚时遗法”,即手工捏制砂壶的传统工艺。

乾隆年间,紫砂制壶多用模具,方法简易,像时大彬那样用手工捏制的方法,也已很少传人。而杨彭年,“始复捏造之法,虽随意制成,自有天然风致”。他继承、恢复了当年时大彬的全手工制壶技法,且得心应手,所制之壶质量上乘。

扁石壶上所刻“桑连理馆仿大彬制”,看来,亦是对时大彬手艺的致敬。

《书、画、印、壶:陈鸿寿的艺术》中的著录

两人配合十分默契——陈曼生与杨彭年,一个造设壶式,刻画书画;一个以巧手为之。

清人寂园叟《陶雅》中称赞道:

“陈曼生壶,式样较为小巧,所刻书画亦精,壶嘴不淋茶叶,一美也;壶盖转之而紧闭,拈盖而壶不脱落,二美也。”

从前,杨彭年寻常制造的作品,每壶只得二百四十文,一旦有陈曼生的加工为作品加持,价格就是三倍。