作者:塞冬

来源:黔财有话说

“

系出名门,

坚持原创

,干货满满的经济、房产和时评”

黔财有话说的上一篇文章——《

为什么必须把房产转移到省会及以上城市

》发表后迅速发酵,许多读者都留言询问自己关心的城市是否有投资价值。由于来信太多,塞冬难以一一作答

上一篇文末,塞冬与读者有约本期讲一讲二三线城市的发展前景,这是一个很重要的命题,因为未来中国的城市发展将加速分化,这将对亿万家庭资产产生深远影响。本文继续

用数字说话,通过横向、纵向比较,系统地阐述塞冬预测城市发展的方法论

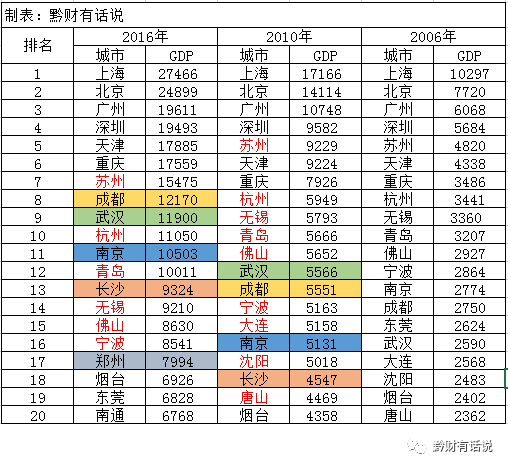

以权力的名义

和往常一样,我们开门见山放数字。先看一个表格:中国过去10年城市GDP Top20的变动情况。从图中可以看到,2006年到2010年,中国处于高速工业化阶段,各地都在快速发展,排名变化不算大。但

从2010年到2016年,工业化逐渐走入尾声,城市发展开始出现分化

,排位发生了很大的变化

其他几个Top 30里排名提升较大的城市

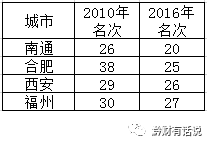

我们将上升的城市在地图上标为红色,下降的城市标为蓝色:

从数据和地图可以很明显的看出这样一些趋势:

-

内陆区域中心城市、人口大省省会崛起:

成都、武汉、南京、西安、郑州、长沙、合肥

-

沿海制造/贸易为主的非政治中心城市下滑:

大连、唐山、青岛、苏州、无锡、宁波、佛山

-

沿海发达省会被内陆巨型城市从总量上赶超:

杭州VS成都/武汉

-

首都北京:

2006年时GDP是上海的74.97%,2010年提升为82.22%,2016年进一步达到90.65%

简单地总结为一句话:

行政地位和人口基数的重要性,超过了外贸与制造业

这一点,从我们的日常的认知中也能够明显的感觉到:在塞冬的印象里,

10年前,青岛、大连、宁波、温州在媒体的曝光度,以及人们对其城市财富的认知度,都比现在高得多

。七八年前的全国房价排行,温州、宁波、杭州常常能和京沪深并驾齐驱,卖一套青岛市区的房子,足以在北京三、四环交首付

而

当时的成都、武汉、郑州、长沙之流,则是“大县城”和“人才流失”的代名词

。另一个例子是,南京在苏锡常人民多年的鄙视中一路爬升,经济总量超越无锡,房价赶超苏州,成为苏南人民不可忽视的存在

城市发展的分化也伴随着房价走势的变化。下图为2009年1月的房价排名,以及这些城市当前的房价情况。可以看到,温州、宁波、杭州、青岛、大连明显跑输大盘

来源:中国城市发展网,

http://www.chinacity.org.cn/csph/csph/48440.html

,安居客网

许多人会说:塞冬,你说的这些我们都知道,

过去10年中国就是在不断地“国进民退”,不像90年代那样信奉自由和市场了

,行政中心城市自然就越来越NB。但是塞冬你要知道,市场终究是决定性因素,等政策变化了,温州宁波青岛大连说不定又会重新崛起的

对此,塞冬不急着做解释,下面接着看一些横向的比较

联邦制的大首都

说到联邦制国家的首都,大部分人都会脱口而出:这个我知道,华盛顿、巴西利亚,都是些从无到有人造的小城市,几十万人口,比咱们北京小多了

真是这样么?我们来继续看数据

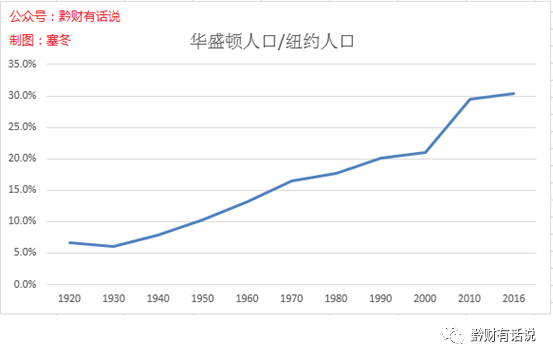

如上一篇文章所讲,中国地级市/直辖市的范围,通常比欧美的city高1-2级,如华盛顿DC的面积和北京三环类似,但整个都市区则绵延上千平方公里。因此,我们继续用Metropolitan Statistical Area(MSA)范畴来理解美国城市

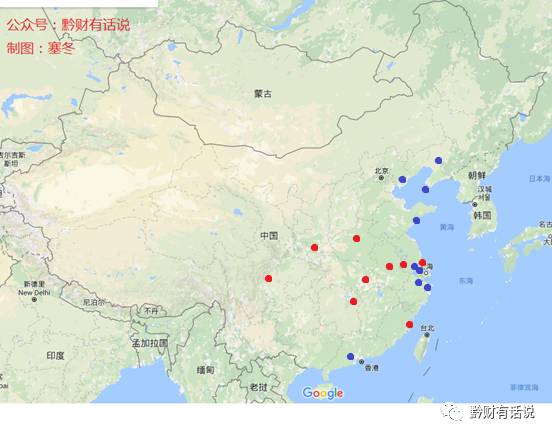

如下表所示,1930年和2016年美国top20都市区变化情况。可以看到,在大半个世纪里,美国的城市格局发生了翻天覆地的巨大变化。而中国当前的城市化水平和美国1930年相当,这也就意味着:

中国的城市分化才刚刚开始,重头戏还在后头

排名大幅下滑的城市主要分为两类:

排名大幅提升的城市则主要为:

PS:美国是移民国家,过去大半个世纪西裔亚裔新移民使其南部、西部州人口迅速增加,这也是导致凤凰城、河滨、休斯顿、迈阿密等人口剧增的重要原因

我们将出现大幅下滑的城市在地图中标为蓝点,大幅提升的城市标为红点:

和中国类似,

美国那些高度依赖工业和贸易

(无出口加工贸易、内陆水/陆枢纽城市)的城市,在工业化的后期,逐步相对衰落,而

首都和内陆行政中心城市则逐步替代了这些工业化时代的翘楚

这样的变化带来了什么后果呢?我们来对比一下衰落的环五大湖工业区和崛起的内陆行政中心城市和首都当前的房价。如下图所示(数据来源:trulia.com)

我们看到,从1930年代到现在,

3代人时间里,环五大湖老工业区那些曾经的全美top20大都市,无一例外,中位数房价全都在15万美元及以下,也就是说全部低于全美均价。而那些曾经不入流的内陆行政中心城市和首都,在3代人以后,房价达到了全美均价的2-5倍。

也就是说:

选错一座城,耽误三代人

选对一座城,福泽及子孙

行政中心城市的崛起历史,以华盛顿最为典型

。作为联邦制国家,美国长期信奉小联邦大地方、小政府大市场。在20世纪初期,华盛顿只有不到50万人口,全美排名15位以后

从二战开始,联邦政府权力急剧扩大,如今华盛顿已经成为610万人口,全美排名第6的都市区。如果用更大的Combined Statistical Area口径,将巴尔的摩纳入(距离类似天津主城和滨海新区),那

华盛顿就成为拥有967万人口,全美第4的巨型都市区,并将在5年内超越芝加哥,成为仅次于纽约、洛杉矶的全美top3大都会

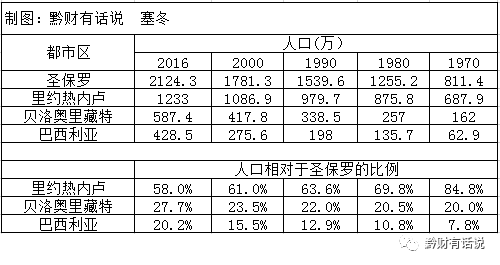

不仅是华盛顿,同样作为上亿人口的联邦制大国,巴西在1960年从无到有新建了首都巴西利亚。1970年时,巴西利亚拥有62.9万人,全巴西第11。而到2016年,

巴西利亚已发展成428.5万人的巴西第4大都市,并且其人口仍在快速膨胀,有望在10-20年内成为仅次于圣保罗和里约的第3大都市

我们最后再看一个联邦制国家——印度。当前,印度首都德里都市区,已经成为拥有2600万人口的巨型都会,超过了2300万人口的孟买都市区

于是我们会发现,

全球4个人口超过1亿的大型联邦制国家:印度和俄罗斯的首都人口全国第一,美国和巴西从无到有新建的首都已扩张到坐4望3的规模

至于占全球大多数的单一制国家,基本都是首都人口全国第一,且绝大多数遥遥领先于其他城市——典型的如日本、韩国、法国、英国,塞冬在上一篇文章已经阐述了许多,故不再详述

脱二向三、脱实向虚

为什么行政权力会对城市发展起到越来越大的影响?这是否是一种“国进民退”?塞冬将造成这一现象的原因总结为两点:

就此,我们可以看一下相关的统计数据:

从2006年到2010年,中国处于高速工业化,二产和三产都在快速增长。从2010年到2016年,随着工业化进入后期,

工业增加值占比以平均每年超过1个百分点的速度下滑,而三产占比则以平均每年超过1个百分点的速度提升。加工贸易出口的比重在10年里下滑近3倍,金融业的比重则在过去十年里接近翻番

我们都知道,

传统工业的各环节在大多数时候高度依赖地理条件

:

-

资源采掘类:需要在各类资源产地

-

重化工:沿海、沿江有大港,水陆交通枢纽

-

轻工消费品:港口,离产业链上下游近

在2010年左右,中国的高速工业化进入尾声时,全国到处都是依靠各地特色工业而发财的“老板”们:山西、榆林、鄂尔多斯的煤,浙江的箱包服饰小商品,河北的钢厂,山东的炼油厂,东莞的电子代工厂,长沙徐州的机械重工,昆山的台商等等…

而当工业化进入后期,三产服务业崛起后,情况就发生了变化。

三产并不强烈依赖于特殊的地理

条件

,而更在乎一个地区所能提供的资本、人才、以及行政资源

。从富豪榜我们也可以发现端倪:2010年的富豪榜上,大多数还是各类轻重制造业,而到了2016年,则大都变成了互联网、投资、房地产。三产占比超过70%的美国,其富豪榜上除了一对石化兄弟外,其余被IT、投资、金融霸榜

对于脱二向三、脱实向虚这一趋势,塞冬曾说过:

这个世界正在向Matrix迈进——贫富差距扩大,资本为王,实体经济劳动者收入冻结

金融业为资本服务使其继续增值,互联网则为劳动者创造出一个低成本的Matrix虚拟世界,让人们能沉浸在直播、小说、手游、头条中,从而逃离现实,并导致低结婚率和低生育率

下图:《Matrix》所描绘的未来世界——人们生活在虚拟世界中,成为寄生体

于是,

当一个地区高度依赖传统制造业时,其人民将普遍沦为Matrix的消费者,该地区的发展天花板也会被锁死。而想要突破天花板,就需要吸引三类人群:有资产者、金融业、互联网业——因为他们是Matrix的创造者

:

-

硅谷核心区住房中位数价格200-300万美元,是全美均价的15倍

-

曼哈顿、伦敦、香港三大金融中心住房中位数价格100-200万美元

-

中国硅谷西北旺、望京、南山,8-10万均价,世界顶尖水平

而至于

学区房,就是制造Matrix的劳动者们试图让后代不要滑落进自己制造的Matrix的护身符

从功利主义的角度出发,我们就只能将资产转移到Matrix创造者云集的地域

财政的力量

除了二三产业地位转化外,财政在经济中角色的提升,也是影响区域发展的另一个关键因素

大多数人或许都还记得,

从90年代到21世纪头几年,中国社会呈现出这样一种形态

:

-

政府财力相比计划经济时代急剧缩减,财政收入占GDP比重不足10%

-

财政供养人员——公务员、教师、科研事业单位、医生等收入极低,人才流失严重

-

军队建设让位于经济建设,军费不如台湾,装备研发和换代停滞不前

-

计划经济社会福利解体,教育住房医疗产业化,国企甩包袱

-

东西部差距达到峰值,中西部劳动力大量流失;城乡差距巨大,三农问题严峻

而在过去十余年,上述情况被迅速扭转,

广义财政收入占GDP的比重,从10%提升到30%+

,政府在经济运行中的角色也日益增强。这一点反映到城市发展上,我们就明显的看到:

“大区中心城市”在闪亮回归

建国初期设立的六个大行政区,其行政、军队、科研、教育、医疗资源都集中于大区中心城市(10个3位数区号城市):华北大区的北京、天津,华东大区的上海、南京,华南大区的广州、武汉,西南大区的成都、重庆,西北大区的西安,东北大区的沈阳

很显然,

大区中心城市的上述支柱产业都是财政供养

。因此财政的强弱,对这些城市有极其重要的影响,特别对于实体产业羸弱的内陆中心城市而言,就更是如此

然而,

近十年来,随着财政的充裕,军、公、教、研的收入远超沿海平均水平,内陆中心城市的吸引力也日益增强

。对许多中西部人民而言,像成都、武汉这样体量的城市,唯有京沪广深能比他们更有吸引力,而至于宁波、珠海、青岛、大连之流,已不入法眼

另一个特别的因素是,中国强力的

中央政府采用转移支付的方式,每年将沿海发达地区几万亿的税收转移到内陆省份

,而这些转移支付的最主要作用,就是维持军公教研的收入和发达地区同一水准

例如:广东的人均财政收入是贵州的数倍,但人均财政支出不如贵州,这拉平了东西部体制内的收入水平

羊城晚报——《广东人均财政支出几时才能达到全国平均水平?》

http://www.ycwb.com/news_special/2013-01/28/content_4303084.htm

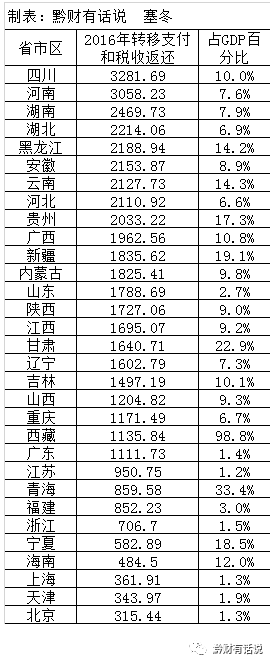

下表为:《2016年中央对地方税收返还和转移支付分地区预算汇总表

》

来源,财政部网站:http://yss.mof.gov.cn/2016czys/201603/t20160325_1924479.html

由上表可以见到,

转移支付总量最多的几个省(黑龙江除外)的省会:成都、郑州、长沙、武汉、合肥,全部是最近10年排名提升最快的城市

。这些落后地区的人口大省,随着中央财力的增强、转移支付的增加,其体制内的收入迅速攀升到不亚于沿海发达地区的水平,并有力推动了行政中心消费类产业和房价的增长——毕竟,

军、公、教、研是行政中心的支柱产业,而

即便是偏远乡县的公务员和教师,也是最有动力也最有能力把后代及一辈子积累的资产转移到行政中心城市的群体

我们再用华盛顿举例来说明一下行政中心的威力:以MSA为统计口径的美国城市个人收入排行,

首都华盛顿排第一,紧接着的是3个以IT为主要产业的都市区,第5名是拥有哈佛和MIT的波士顿

来源:https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest-income_metropolitan_statistical_areas_in_the_United_States

说道这里,许多人还是会有疑问:塞冬,你老说行政中心,那为啥大连、青岛、厦门、深圳这些城市的经济比省会更好?塞冬的答案是——

因为中国有五个计划单列市,他们的财政和经济管理权限与省份并列,直属于中央,除了上述4市外,还有一个宁波

但

5大计划单列市又有所区别

:

除了5个计划单列市外,不care省会的还有江苏的苏锡——他们以长江口为依托,以上海为前店,通过出口加工贸易和重化工获得了一大桶金。虽然南京已经崛起,但仍没有对他们形成绝对优势。甚至,江北的南通,随着跨江大桥的修通,正在承接江南的制造业,复制苏锡的历史,成为过去10年城市发展的一颗耀眼新星