北京科技大学大学的郑金龙副教授与三峡大学贾彬彬副教授、河北工业大学郭忠路教授、首都师范大学范晓宇博士合作,在国际知名期刊Angewandte Chemie International Edition上发表题为“Vacancy and Dopant Co-Constructed Active Microregion in Ru-MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2

for Enhanced Acidic Hydrogen Evolution

”

的研究论文,杨雨荃、庞大为、王晨静为论文共同第一作者。该论文提出空位与掺杂原子协同构建活性微区的理论,并证实活性微区内多个富电子O原子共同作为析氢活性位点,通过协同整合层状骨架的结构稳定性、低结晶度结构的高密度活性位点以及贵金属单原子的高度分散特性,构建了高效酸性析氢电催化剂,为开发高性能质子交换膜电解水制氢系统提供了创

新材料设计策略。

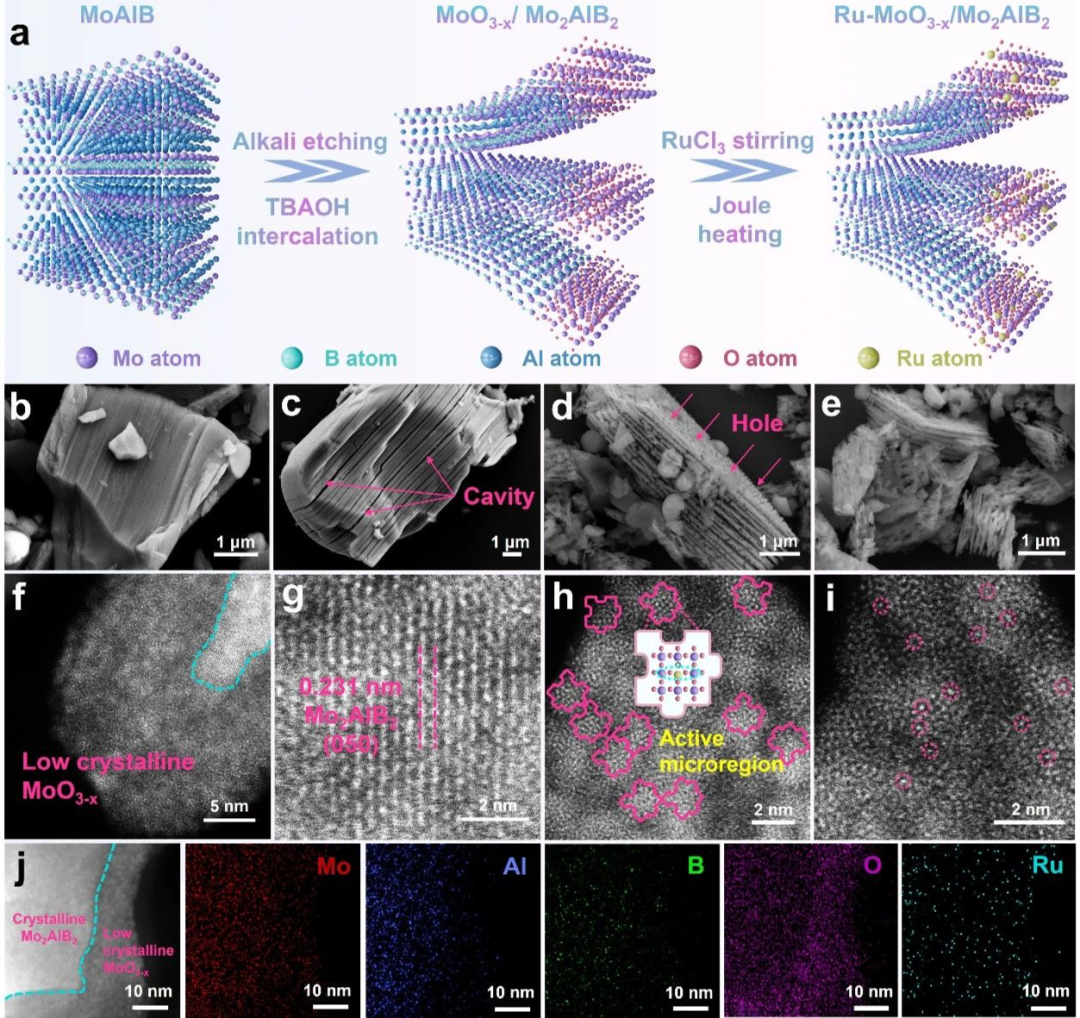

图1. 催化剂的合成流程示意图、SEM及AC-TEM图

图1. 催化剂的合成流程示意图、SEM及AC-TEM图

如图1所示,

本文通过碱水热蚀刻结合插层剂处理,以MoAlB为前驱体制备具有不饱和配位和丰富缺陷的低晶态-晶态杂化材料MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2,

通过RuCl

3

溶液浸渍结合焦耳热瞬态掺杂技术实现Ru原子精准掺杂,合成Ru-MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2

催化剂。表征显示:NaOH选择性蚀刻Mo-Al键,导致材料整体形成多孔层状结构,比表面积从3.29增至11.42 m

2

/g;Ru以原子态分散于表面低晶区(厚度>10 nm)和内部晶区,未形成团簇。本研究创新性提出“活性微区”结构模型,揭示低结晶度区域具有独特的短程有序-长程无序特征,其微观本质可解析为由多个活性微区拼接构成活性微区富含高密度活性位点以及高度分散的贵金属单原子。

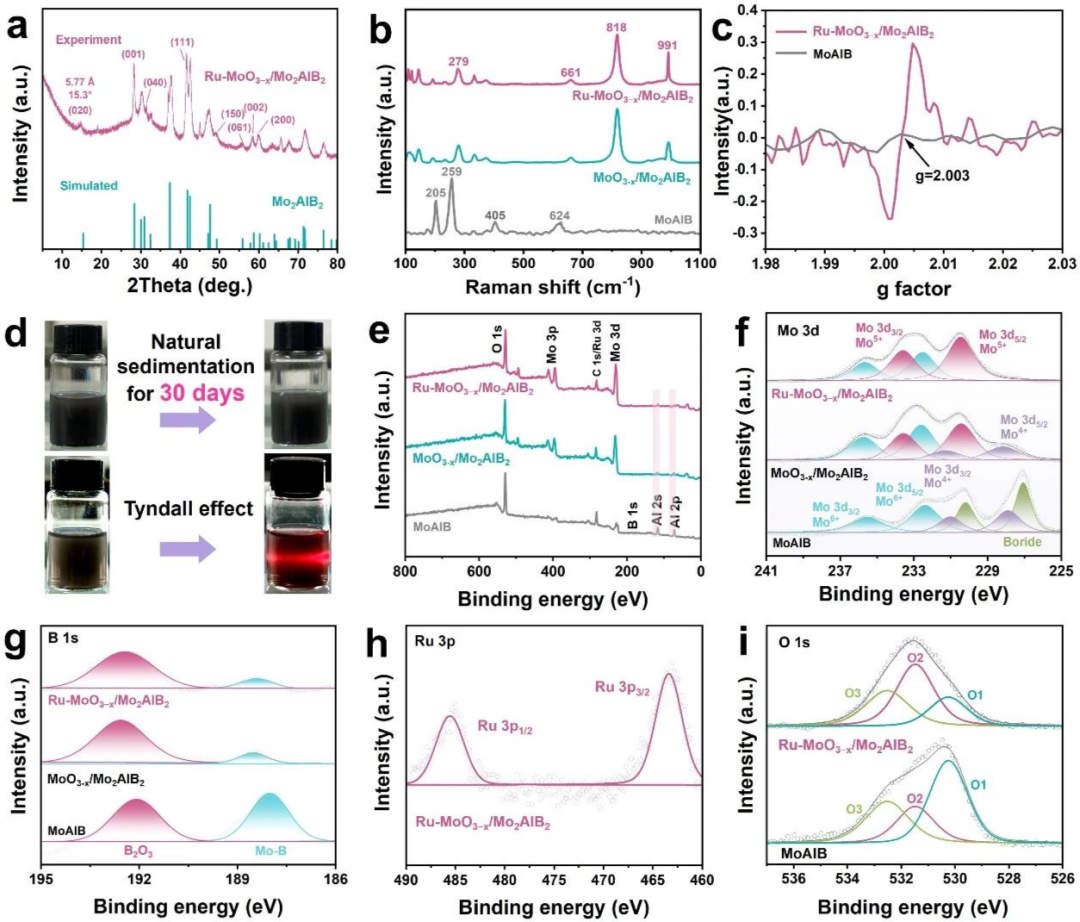

图2. 催化剂的系列基础表征

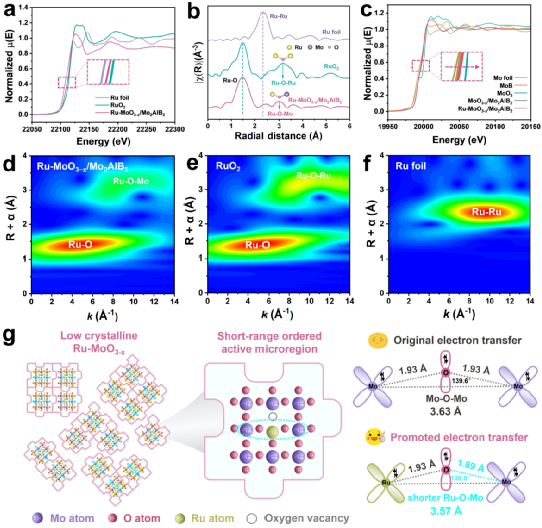

图3. 催化剂的同步辐射X射线吸收谱与密度泛函理论计算

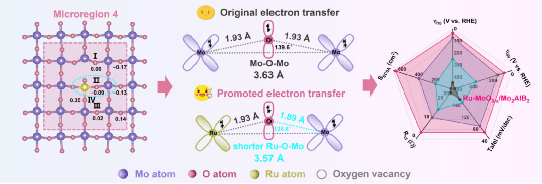

图2和图3通过多维度表征系统揭示了Ru-MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2

复合催化剂的精细结构特征与电子状态重构:XRD谱显示Mo

2

AlB

2

晶格收缩与低晶态MoO

3−x

表面层的协同生长,Raman与EPR谱共同证实了低晶区氧空位缺陷的富集;XPS精细谱解析显示Mo

3+

/Mo

4+

向Mo

5+

/Mo

6+

的价态跃迁及Ru原子的成功掺杂。后通过同步辐射X射线吸收谱与密度泛函理论计算深入阐明原子尺度电子调控机制:Ru K-edge XANES证实Ru处于0至+4的混合价态,EXAFS拟合揭示Ru-O-Mo配位构型,其小波变换分析排除了Ru团簇形成,佐证Ru的原子级分散;Mo K-edge XANES显示Mo电子态受Ru掺杂诱导发生离域化重构,触发Mo-O-Ru的电子转移,重组了低晶态MoO

3−x

的配位微环境。理论计算进一步揭示,Ru-O-Mo键长(3.57 Å)较原始Mo-O-Mo(3.63 Å)显著缩短,形成紧密的短键网络,驱动O原子电子密度跃升(Bader电荷达1.03|e|)。

图4. 催化剂的酸性析氢反应性能测试

图5. 催化剂的密度泛函理论计算

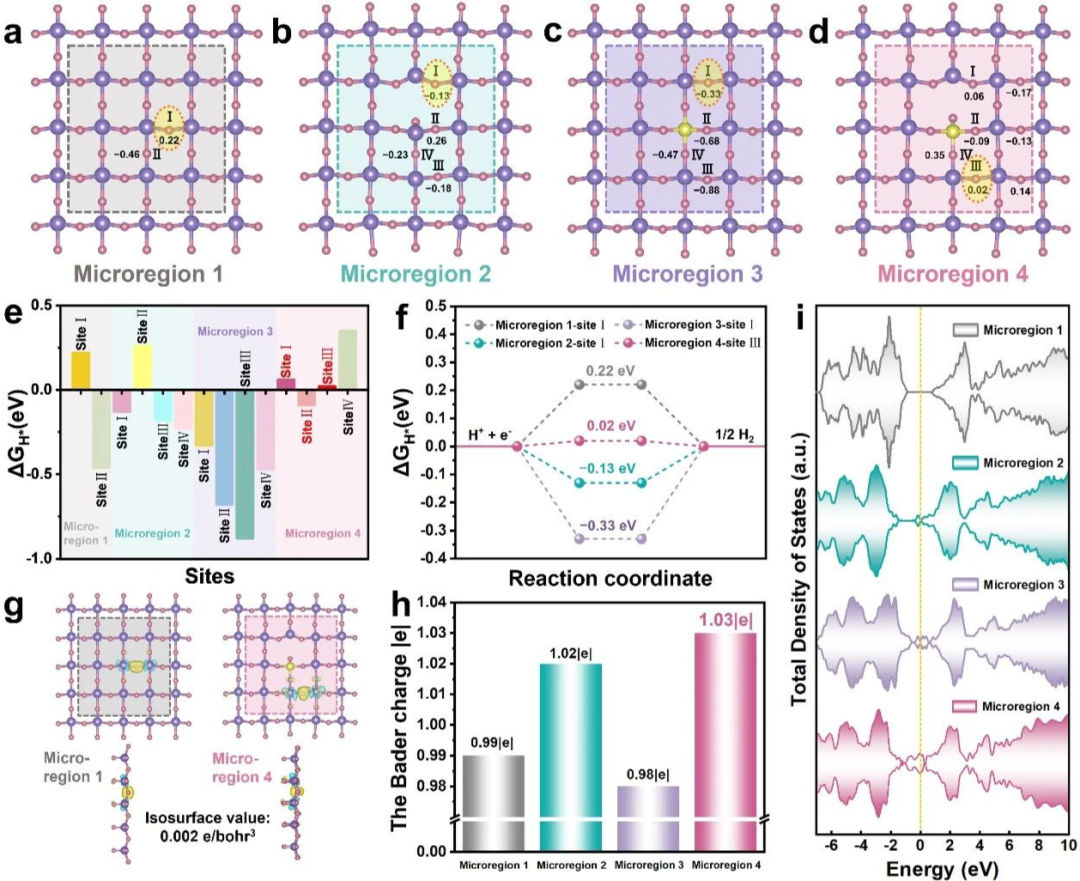

图4和图5综合分析了Ru-MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2

催化剂在酸性析氢反应中的优异性能及其微观机制。图4通过电化学测试系统展示了该催化剂的卓越性能:在0.5 M H

2

SO

4

中,其过电位仅为38 mV(10 mA/cm

2

),Tafel斜率低至57.1 mV/dec,显著优于对照样品,且在100小时稳定性测试中可保持99.2%的活性保留率,展现出高效的反应动力学、快速的电子传输能力和突出的催化稳定性。图5通过密度泛函理论计算,创新提出“活性微区”概念,揭示了含Ru原子和氧空位的协同结构中,通过Ru-O-Mo键缩短(3.57 Å vs 3.63 Å)引发的电子重新排布,驱动O原子积累更多电子(Bader电荷:1.03|e|),优化诸多O位点的H*吸附自由能(ΔG

H*

≈ 0 eV),突破了传统仅贵金属作为活性位点的局限,实现催化效率的显著提升。

【论文信息】

Yuquan Yang#, Dawei Pang#, Chenjing Wang#, Zhongheng Fu, Naiyan Liu, Jiajia Liu, Hongjing Wu, Binbin Jia*, Zhonglu Guo*, Xiaoyu Fan*, and Jinlong Zheng*, Optimized Electronic Structure of the Active Microregion in Ru-MoO

3−x

/Mo

2

AlB

2

Boosts Efficient Acidic Hydrogen Evolution, Angewandte Chemie International Edition, 2025, DOI: 10.1002/anie.202504084.

【作者介绍】

郑金龙:北京科技大学材料基因工程高精尖创新中心副教授。2016年在北京航空航天大学获得博士学位,2017年至2018年在北京航空航天大学从事博士后研究,入选博士后创新人才支持计划。在Angew. Chem. Int. Ed., Adv. Funct. Mater.等期刊发表SCI论文50余篇,授权发明专利10余项,主持博新计划计划、国家自然科学基金面上项目在内的纵向项目10余项。担任《Microstructures》、《Materials Genome Engineering Advances》、《工程科学学报》等期刊青年编委。研究兴趣集中在运用表面与界面工程技术开发高性能的电催化剂,借助理论计算增强对结构-电催化活性关系的理解,探索机器学习在材料设计创新中的应用。

贾彬彬:2024年1月入职三峡大学,湖北省楚天学者,Energy lab期刊青年编委,长期致力于非晶微纳米复合材料的设计合成、催化能源转换及力学性能研究,主持中国博士后科学基金特别资助站前和面上等项目,以第一作者或通讯作者(含共同)在Nat. Mater.、Adv. Mater.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Funct. Mater.、Chem Catal.等国际著名期刊上发表SCI论文26篇,其中中科院一区TOP论文18篇。

郭忠路,2015年博士毕业于厦门大学(导师:孙志梅教授),现为河北工业大学教授。长期致力于计算模拟驱动的二维过渡金属碳/硼化物(MXene/MBene)设计与性能调控机理研究,在Angew. Chem. Int. Ed.、Appl. Catal. B-Environ. Energy、Chem. Eng. J.、J. Mater. Chem. A等SCI期刊上发表研究论文80余篇,SCI引用3500余次。

范晓宇,2024年7月入职首都师范大学,硕士生导师,主要从事无机纳米材料合成制备及其在光催化、电催化领域的应用研究。迄今以通讯作者或第一作者身份(含共同)在Advanced Materials、Advanced Functional Materials、Energy Storage Materials等期刊上发表文章共13篇。主持国家自然科学基金青年项目。

杨雨荃,北京科技大学数理学院硕士研究生,

导师郑金龙副教授

,主要开展电催化纳米材料的设计及其机理研究方面工作,迄今以第一作者身份(含共同)在Angew. Chem. Int. Ed.、Small、Materials Today Physics等期刊发表文章4篇,

申请发明专利2项

。