来源:察网(ID:chawangzg),作者:沈尤佳

【摘 要】本文试图解构国家、市场和科技革命的关系。正统经济学对国家角色的理解限定在“修复”市场失灵,至多承认“基础科学研究”的高外溢性使私人部门投资不足,并认为此时国家投资才是正当的。然而,经济史的研究揭示,美国科技革命是国家计划性投资全新未知领域整个创新链条(基础研究、应用研究以及为创新企业提供高风险的长期融资)的结果。非正统经济学提出“市场塑形/市场创造理论”,认为国家可以创造市场,而绝不仅仅是修复市场。私人部门只是在新市场己经创造出来以后才进入。自由竞争促进技术进步存在着天然的界限,即“己投资资本贬值”与“技术进步引致的成本削减”之间的对比关系。在后者不足以抵消前者的场合,有能力控制价格、阻止其他厂商进入的寡头就会倾向于避免己投资资本的贬值,阻碍技术进步。解决困境的途径是,一个跨越私人寡头局部利益的组织,即国家,以联合的总资本的身份执行生产和投资。

在整个20世纪直至21世纪,美国是地球上原发性科技创新毫无疑义的首要发源地。揭示美国科技革命的关键性制度基础,对中国在尖端科技领域推动原发性创新有借鉴的意义。

尽管自由放任主义是美国国家意识形态和经济学意识形态的绝对正统,美国的成功通常被标签为私人部门引领的财富创造,然而,这丝毫不影响在整个20世纪,美国联邦政府运用理性规划,以国家资本撬动私人资本、投资原发性创造发明,支撑了美国经济的黄金年代。在21世纪,美国探索未知、培育尖端科技、保持领先的国家竞争实力的关键性制度,依然是卓有成效的“国家计划性投资”。国家扮演企业家的角色,承担难以估量的风险、实施发明活动、点燃创新,是其国家霸权的隐蔽基础。

1.美国的科技革命是国家计划性投资的结果

在美国有一句流传很广的话:美国政府说着托马斯.杰弗逊的话,做着亚历山大.汉密尔顿的事①。

《纽约时报》2014年3月24日的一篇社论的标题,将美国联邦政府称为“被低估了的企业家”。文章写道:

“美国联邦政府—而不是私人部门—是经济活动的不可或缺的企业家,在科学和技术的前沿从事创造性发明,既有能力也有意愿承担风险,面对重大不确定性仍然能够持之以恒。

事实上,第二次世界大战结束以来,美国政府一以贯之地通过国立卫生研究院(the National Institues of Health)、国防部高等研究计划署(the Defense Advanced Reserch Projects Agency)和其它机构及部门,连续几十年投资科学研究,为创新的发生创造条件;可以合理预估其未来会继续参与到最富风险的实验并监督其商业化的过程。

政府在航空和空间技术、制药和生物技术、以及晚近的纳米技术领域扮演领导角色。纳米技术可能是下一项“通用技术”的突破,类比于电和计算机。

私人部门从来也没有,未来也不打算承担这类任务。即使是在贝尔实验室的鼎盛时期,公司投资也是跟随政府投资,而不能替代政府投资。如今,突破性研究的范围、研发周期和成本,远远超出了私人部门公司资源的范围,也不是其利润模型所允许的。直到目前为止,是政府扮演了关键性的角色。经过几十年来的稳定增长,联邦研究与开发投资在2009年达到峰值1655亿美元,也是当年财政刺激性支出的结果。……支出的一个关键性领域,基础研究,在2009峰值年收到400亿美元的投资。”(Teresa Tritch,2014)

在这篇社论里,提到了Mariana Mazzucato 2013年的著作榷为企业家的国家:揭秘公共部门V. S.私人部门的迷思》。这位拥有美国和意大利双重国籍的经济学家,是英国塞萨克斯大学(University of Sussex)教授,专攻创新经济学研究领域,是“欧洲委员会地平线2020计划:基于创新政策的增长”项目主持人。2014年英国议会召开Mariana Mazzucato的另一本著作《任务导向型创新的融资》研讨会,由英国商务部长文斯·凯布尔(Vince Cable)主持。出席会议的有世界范围内的任务导向型公共研究机构的领袖,以及商业领袖和学术领袖。这两本著作揭秘了任务导向型产业政策的历史性成功,以及其在未来的不可限量的潜力。正是这种政策方法,使美国实现了人类登月、因特网的诞生,创造了全新的生物技术、纳米技术部门,以及正在浮现的绿色技术革命。这种政策方法提供了解决人类社会面临的最迫切的任务的方法,为私人部门的投资指导了方向,为未来的可持续增长提供了基础。

根据Mazzucato的研究,美国创新活跃的秘诀绝不仅仅是一个企业家蓬勃的社会、一种发起和培育商业自然而自由的文化;美国是国家扮演企业家角色,在激进的全新未知领域直接实施国家投资的地方。在私人风险资本开溜的领域,是美国联邦政府提供了早期资助,也委托私人部门实施高水平发明活动。如果没有国家公共政策提供战略和愿景的支持,这种发明活动将不可能发生。

在美国,有四个关键部门或方案,即国防部高等研究计划署(DARP,Defense Advanced Research Project,也译作国防高级研究计划局)、小企业创新研究计划(SBIR} Small Business Innovation Research)、孤儿药法案(ODA,Orphant Drug Act)②和国家纳米技术计划(National Nanotechnology Inidative),共享同一特征:美国国家机器的分支,主动形塑市场以驱动创新,是“企业家化的国家”角色的典型承担者。当然,织成“企业家化的国家”网络的是一系列分散而隐蔽的政府机构、基金会、计划或法律,绝不仅限于此四例。

(一)国防部高等研究计划署

国防部高等研究计划署(DARP , Defense Advanced Research Project)的国家角色远远超越了简单地资助基础科学。它的功能可以概括为:集中资源投入特定领域和特定方向;随时准备打开新机遇之窗;在科技开发方面调节公共机构与私人机构的交互合作,包括私人风险资本与公共风险资本直接的交互;以及帮助商业化。( Block&Keller ,2011 a ; Funchs,2010: 1133 -1147 )

第二次世界大战是美国创新政策的关键节点。就是在战后,五角大楼开始与其他国家安全机构如原子能委员会(the Atomic Energy Commision)、美国航空航天局(NASA)密切合作。机构间的合作导致了诸如计算机、喷气式飞机、民用核能、激光和生物技术的开发(Block , F. L. , 2008: 169 -206)。合作由高等研究计划署(ARPA, Advanced Research Projects Agency)担任先锋。这是由五角大楼于1958年创设的一个办公室。这一机构,通常也称为国防部高等研究计划署(DARPA , Defense Advanced Research Project Agency)。设置该署的目的就是使美国在各个产业部门获得技术优势。该署每一财年的预算超过30亿美元,拥有240名员工,运作灵活,只有少数几名负责人,与政府保持相对独立却又密切的联系。

国防部高等研究计划署参与了广泛领域的技术的关键性发明。其对计算机领域技术进步的支持才导致了新的技术范式的建立:为计算科学部门的塑形提供资助,为初创公司提供早期研究资助,致力于半导体研究,支持人机交互界面研究,监督因特网的早期阶段开发。这些关键性活动大多由创设于1962年的信息处理技术办公室执行。这些战略对1960年代和1970年代计算机产业的发展居功至伟,其后用于个人计算机设计的大多数技术都源自国防部高等研究计划署资助的研究者的开发。

随着苹果公司在1976年首次引入个人电脑,这个产业开始萌发。此后,硅谷的电脑产业繁荣流传着一个关于硅谷是“自由市场资本主义”的典范的传说,国防部高等研究计划署在个人电脑的大规模增长中扮演的关键性角色却被忽略和遗忘了。

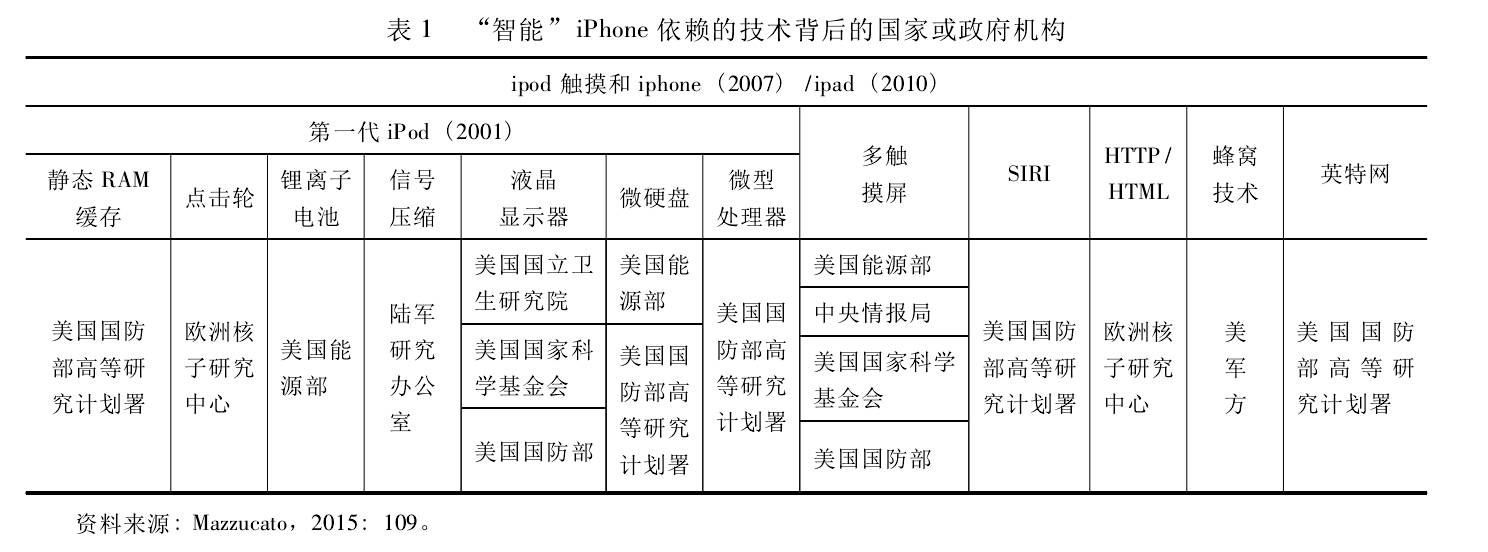

以Apple iphone为例,几乎其每一项技术都是美国联邦政府投资资助的结果。乔布斯其实是在公共投资产生的科技成果上面设计产品。如果没有静态RAM缓存、点击轮、铿离子电池、信号压缩、液晶显示器、微硬盘、微型处理器、多触摸屏、SIRI, HTTP/HTML、蜂窝技术、英特网,iphone不可能如此智能。上述的每一项技术,在其早期阶段,无一不是由公共资金进行巨额投入,由一系列各不相同的公共组织实施研究。具体如表1所示。

类似地,Google搜索的算法,作为其财富的源泉,是由美国国家科学基金会(the National Science Foundation)的赠款资助的。1970年代生物科技的重要突破性进展表明,国防部高等研究计划署在计算机产业扮演的角色绝不是孤例。

国防部高等研究计划署角色的背后是对第二次世界大战的美国国家实践的理论总结。政府和科学的关系在曼哈顿计划中得到塑造。曼哈顿计划(Manhattan Project)是第二次世界大战期间研发与制造原子弹的一项大型军事工程和科学研究项目,由美国政府和军方组织了来自世界各地的科学家共同参与。战争的胜利被总结为严重仰赖于国家发起和组织的技术开发。战后,联邦政府迅速实施了万尼瓦尔·布什(Vannevar Bush) 1945年写给总统的报告《科学,永无止境的前沿:战后科学研究计划(Science,the Endless Frontier:A Report to the President on。Program for Postwar Scientific Reserch)》。这份报告倡议对基础科学和应用科学研究实施持续的公共资助。政府被认为有责任理解和发现哪些科学技术能够提供军事和商业目的的可能应用。

除了传统军事目的外,政府还被认为可以为经济和民用目的资助科学研究。通过国防部高等研究计划署,一部分军用研发支出被指派给“在现实中没有根基或无法触摸的思考”—这些想法可能历经十年二十年也没有结果。这种豪赌式的投资为科学家和工程师打开了无数的窗户。( Mazzucato2015:80一85)

(二)小企业创新研究计划

与传统认知的“里根政府时期自由市场意识形态占统治地位”完全相反,1980年代,美国政府就开始在国防部高等研究计划署的成功基础上继续构造产业政策体系。这一时期最重要的事件之一就是1982年里根签署《小企业创新发展法》(the Small Business Innovation Development Act),在小企业管理和各政府机构之间建立联盟,如国防部(the Department of Defense ),能源和环境保护局(Department of Energy and Environmental Protection Agency )。这一法案建基于卡特政府时期发起的国家科学基金(NSF , National Science Foundation)试点方案。小企业创新研究计划(SBIR, Small Business Innovation Research)要求获得大额研究预算的政府机构指派一部分研究基金(最初是 1. 25%)以支持小型的、独立的、盈利目的的商业企业。结果,这一项目资助了一大批重要的高创新性的初创企业。( Lerner , 1999:285一318;Audretsh , 2003:129一135)

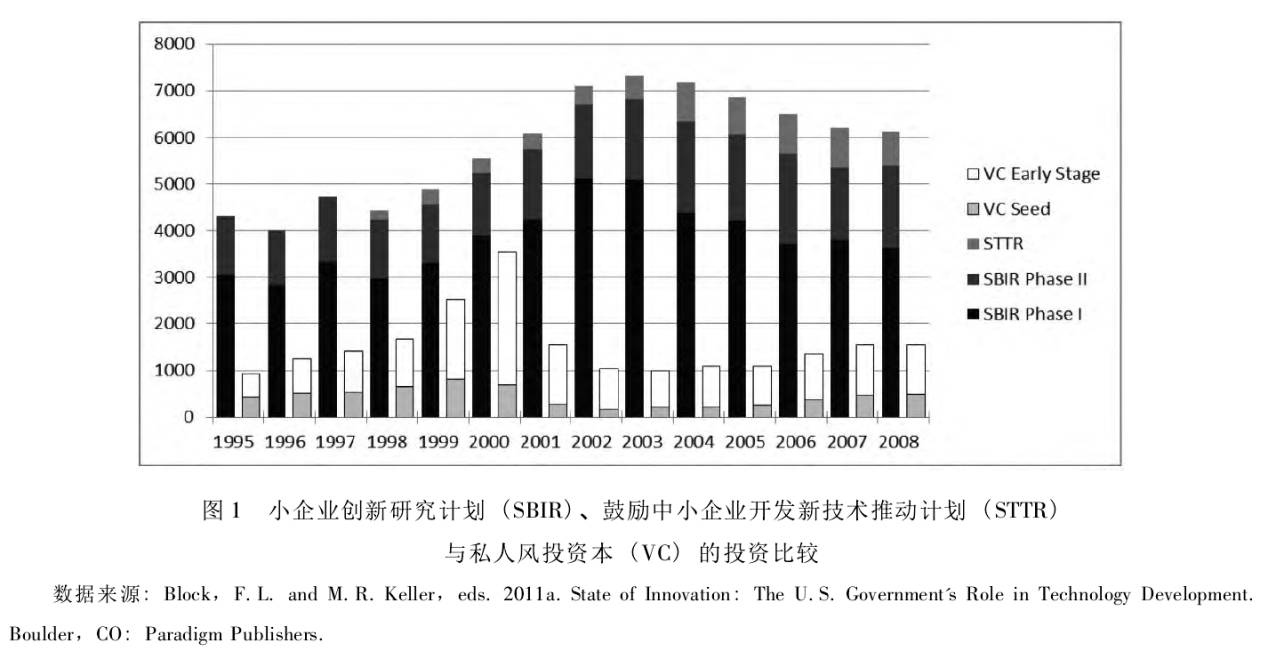

小企业创新研究计划在新的创新体系中扮演着独特的角色,因为它是许多从事技术创新活动的企业家寻求资助的第一对象。这一项目每年提供超过20亿美元的资助直接投入高科技企业,培育了新企业的发展,指导了数百项新发明从实验室到市场的商业化。尽管小企业创新研究计划扮演着如此重要的工具性角色,并取得了巨大成功,然而它一向默默无闻③。

如图1所示,小企业创新研究计划的角色从来没有削弱过,而是不断增强。

事实上,随着风险资本变得越来越短期主义,聚焦于追逐资本利润回报,通过首次公开募股寻求早期退出,小企业创新研究计划不得不顶替其风险性投资。( Block & Keller , 2012)

(三)孤儿药法案

小企业创新研究计划建立一年以后,刺激私人部门创新的后续立法启动了。这次是专门针对生物科技产业。1983年孤儿药法案( ODA , Orphant Drug Act)使小型的、专用性的生物科技企业有可能从药物市场掘金。法案包括某种税收激励、临床补贴和研发补贴、快速药物批准,并强烈支持治疗罕见疾病的药品的知识产权和市场权利。罕见疾病定义为任何可能感染人群少于20万的疾病。在这种潜在的小规模市场条件下,假如没有财政资助,潜在的药物会始终是“孤儿”。这一立法背后的动力是推进制药公司的投资以研发这些药物。

这一法案提供的保护使小企业提升技术平台,升级为生物制药产业的主要玩家。事实上,孤儿药对于健赞(Genzyme)、百健艾迪(Biogen)、安进(Amgen)、基因泰克(又译作基因工程科技公司,Genentech)等生物制药企业晋升到今天在全球生物医药产业的地位扮演着重要的角色。( Lazonick & Tulum,2011:1170一87)

由于药物被认证为“孤儿药”而产生的收入是极其可观的,不仅对小型制药企业很重要,对世界上最大规模的制药企业同样重要。以罗氏(Ruche )、强生(Johnson & Johnson)、葛兰素史克(G1-axosmithKline)和辉瑞(Pfizer)为例,与其它药物企业一样,它们也申请认证它们的产品为孤儿药。这些生物制药领导企业的财务史表明了公司整体产品收入在多大程度上依赖孤儿药:总收入的59%和总产品销售收入的61%来自孤儿药;如果把孤儿药的后代衍生药物也计算在内,总收入的74%和总产品销售收入的74%来自孤儿药(根据2008年数据)。( Mazzucato , 2015: 87-89)

孤儿药对引领生物科技产业发展的核心作用是不容否认的。然而,这只是美国政府支持生物科技产业发展的重要动作之一。有足够的证据表明,美国药品研究和制造寡头(Big Pharma)在生物制药产业中举足轻重,这从孤儿药的分析中也可以看出来。药品寡头和生物科技产业相互依赖,药品寡头和生物制药寡头之间的界限愈益模糊。然而,政府的角色对这两者的发展和成功都是关键性的。21世纪以来政府对两者的作用被描述为:

“美国政府仍然是知识创造的投资者,补贴药物开发,保护药品市场,最重要的是购买生物医药公司不得不出售的药物。生物医药产业变成一个大产业,是因为有一个大政府,迄今仍然高度依赖大政府以维持其商业成功。”(Lazonick, W. & 0. Tulum, 2011: 1170-87)

此外,美国国立卫生研究院(NIH } Nationl Institues of Health)也做了大量基础的和应用的研究,每年预算超过300亿美元,支撑了一些最重要的药物的突破。

(四)国家纳米技术计划

企业家化的国家角色如何培育革命性科技的开发,使这种科技进步能够为未来几十年的经济增长提供基础,最新的淋漓尽致的展示就是美国纳米技术的开发。国家投资和战略决策的类型远远超越了简单的创建新的基础设施、资助基础研究和设定条款与规则(简单的“修复市场失灵”理论框架所规定的)。

纳米技术非常可能就是下一代通用技术,对各个产业部门有着普遍效应,正在成为新经济增长的基础。尽管其重要性现在得到了普遍的承认,然而,在1990年代却不是这样。美国政府是怎样在梦想纳米革命的可能性的过程中提供领导性愿景的?通过“克服一切困难”的初始投资,以及将各公共部门(大学、国家实验室、政府机构)和可堪使用的私人部门结合在一起,塑形清晰的动态网络,启动一项重大的全新的纳米技术革命。是由美国领导的这一宏大项目首先定义了什么是纳米技术,它是通过国家纳米技术计划(NNI , National Nanotechnology Initiate)的活跃开发来实现的。

“国家纳米技术计划的创设和后续发展既不是纯粹的自下而上,也不是纯粹的自上而下:它不是产生自私人部门首推的自发生长,也不是政府官员战略决策的结果。而是源自美国国家科学基金会的一小群科学家和工程师,以及1990年代末期的克林顿政府的愿景和努力……再清楚不过,华盛顿选择担任纳米技术的领跑者,启动政策,耗费数十亿美元投资于这一技术的开发。”(Motoyama , Appelhaum&Parker 2011:109一18)

政府的目标是寻找“下一项新技术”来替代因特网。在从私人部门收获“空白的注视”之后,关键玩家(华盛顿的公务员)想象了美国政府投资于一项新研究的诞生,准备了一组预算选项,在各政府机构之间作了清晰的劳动分工。不过首先得定义纳米科技。总统科学技术顾问委员会(PCAST, the President's Committee of Advisors on Seienee and Technology)作出了定义,因为判断不可能期待私人部门领导纳米科技的开发应用,当时距离其商业化市场可行性还有10-20年的时间。“产业一般只投资开发那些距离商业化应用在3-5年时间框架内的具备成本竞争力的产品。产业的管理层很难向其股东证明长期巨额的、致力于基础研究的投资的正当性,然而,只有这种投资才使纳米技术为基础的产品成为可能。进一步地,相关研究的高度跨学科性质与目前的公司结构也是不兼容的。”(Motoyama , Appelhaum&Parker , 2011:109一18)

在理解与纳米技术革命相关的不同学科(物理学、化学、材料科学、生物、医药、工程和计算机模拟)的联结方面,事实表明,政府不仅不比私人部门缺乏创新性,反而更具灵活性和能动性。

政府对前沿科技采取行动,却常常不得不“隐身”,这是美国国家意识形态规定的,后文会分析这一点。公共部门推动纳米技术,却不得不持续地建构“自下而上”的故事,尽管事实上,无论背景报告还是预算框架都表明,核心推动力和方向都是“自上而下”的。目前,美国政府每年耗资约18亿美元的纳米技术,将被证明具有“孵化未来生产力喷发”的潜力,“在发现和实施纳米技术方面居于领先的国家将在未来的几十年获得经济和军事的巨大的竞争优势”( Motoyama ,Appelhaum &Parker 2011:109一18)。

从国家领导对支持创新的四个案例简单回顾,我们可以得出一个一般性的结论:美国花了几十年的时间,利用活跃的国家干预政策驱动私人部门的创新,以实现更宏大的公共政策目标。

Mazzucato把美国政府的这类角色定义为创造和塑形新的市场,这种市场具备点燃增长的潜在可能性,使增长更加创新引领型、更加内生和更可持续。

政府“捡起”那些市场担忧可能会失败的创新领域,创新离不开“反复的失败不断寻找成功”,而国家——由分散化的战略性公共部门织成的网络——就是敢于承担失败的领导型的创新者。

由于通常把政府角色限定在简单的“管理者”,“修补” 、“去风险”、“规制”、“支出”、“干预”市场,往往思想僵化而不能创造性地思考政府如何想象、承担风险和投资引领未来的科技革命。

作为承担企业家职能的国家,美国政府的功能绝不仅仅只是修补私人部门的缺陷、纠正市场失灵这么简单,绝不仅仅只限于直接投资作为公共品的研究开发,或运用税收制度鼓励企业投资研究开发。美国联邦政府舍得为新技术下大赌注,如飞机或因特网,它创造和塑形未来的市场—促生创造性破坏的风口,从而为Apple这样的私人公司提供了强顺风。美国国家经济成功的隐蔽基础就是,美国联邦政府承担了从意识形态的抱残守缺来看最不可能的角色。无论在词藻上怎样把自己打扮成杰弗逊式的自由主义者,在行动上联邦政府始终重金投资寻求潜在的回报丰厚的科学突破口(资助超过60%的基础研究)。

Mazzucato (2016)揭示了这种任务导向型、市场创造型的政策框架与市场修补型框架的区别。

2.一个简单的评述

Mariana Mazzucato的研究运用翔实的资料打破了世界科技第一强国的“自由商业神话”;非正统经济学的国家角色理论挑战和修正了正统经济学把国家限制在“修补市场失灵”的僵化理论,发展了“创新与增长理论”。

Mazzucato的研究事实上终结了“政府参与还是不参与到创新驱动增长”的争论。用2016年8月Mazzucato为《金融时报》撰写的社论《强大的产业战略益处诸多》的原话“金融危机以后,政策制定者的眼光开始超越纯粹的经济增长,追求某些更高的目标:不是简单地回到消费和(私人)债务驱动的增长,而是投资引领型的增长。……在美国,国家在促进创新、解放生产力方面扮演着活跃的角色。……如今毋需争论政府参与还是不参与到创新驱动增长,……”。( Mariana , 2016)

Mazzucato和其他非正统经济学家为此提供的理论基础,等于承认了在领导和结构化人类社会必需的革命性技术变迁的场合,掌管着物质生产资料的私人资本家或其垄断组织没有能力组织“人类物质生产力”的新的跃进。这是国家不得不扮演“企业家”角色背后的逻辑。

然而,有必要把理论思维往更抽象的层次推演,即回答:(1)“由国家扮演企业家角色”为什么发生在最前沿的革命性技术变迁的场合,而不是别的场合?(2)是什么样的逻辑必然性使得“今天的美国,……国家投资研发,这种投资的目标根本是非商业化的,是解决人类面临的巨大的社会和技术的挑战”( Mariana ,2015 ) ? ( 3 )又是什么样的力量迫使“国家的角色隐身”,美国的经济一技术成功被标签为自由放任主义的结果?

兰格(Oska Lunge) 1938年出版的《社会主义的经济理论》里有一段关于资本主义与创新活动的分析,可以回答第一个问题。他指出,私人资本从事创新活动是有界限的,因为“创新引致的成本的削减至少足以抵消己投资资本的贬值。竞争使得任何单一生产商皆无法影响价格,从而任何单一生产商的力量不足以大到能够阻止新企业的进入,生产者和投资者就不得不承受创新活动导致的旧投资的贬值和损失。他们只有通过本人引入创新来抵消这种负面效应,但反过来会把损失强加到他人头上,彼此竞争的结果就是科技和经济的进步。然而,当某一产业联合和集中到足以影响(即使不是控制)价格、阻止其他厂商进入的程度,寡头就会倾向于避免己投资资本的贬值,这就是大多数卡特尔行事的方式。”(Oscar Taylor 1938)

Mazzucato描述的“美国商业公司”创新活动遵循的逻辑:“突破性研究的……成本……不是其利润模型所允许的”( Teresa , 2014)‘产业一般只投资开发那些……具备成本竞争力的产品”,( Mo-toyama ,Appelbaum&Parker 2011: 109-118)就是Lunge说的,‘有能力控制价格、阻止其他厂商进入的寡头”为“避免己投资资本的贬值”而抵制技术进步。

“美国商业公司”就是“寡头”的政治正确的说辞。斯威齐((Paul M. Sweezy)在1953年出版的《现在作为历史:关于资本主义和社会主义的论文和评论》里判断美国经济的特征,概言之,即“垄断和集中”。他引用国家资源规划委员会(The National Resources Planning Board) 1939年出版的研究报告镁国经济的结构(The Structure of American Econom乡》,“最大规模公司的相对重要性自1933年以后稳步增长。在1909年,200家的非金融公司大概掌握了非金融公司总资产的1 /3;到1929年这一数据增长到45%-50% } 1933年在55%-60%之间。”Sweezy还引用类似的其它报告,‘这些巨型企业的一大部分归属于大概八家左右的紧密整合的‘利益集团’。”(Paul M. Sweezy, 1953: 116)

Lange (1938)在分析了垄断寡头的旧投资与创新活动的矛盾之后,归纳出资本主义制度的一个不可避免的悖论:‘如果放任技术进步,放弃保护旧投资价值,会导致资本主义的不稳定性;如果阻止技术进步,会导致有利可图的投资机会的耗竭和周期性的失业,还是资本主义的不稳定性。”(Oscar Taylor 1938) Lange说‘事实就是,生产资料的私人财产制度和私人企业制度会终结技术进步,我们正在进入或己经进入这样一个状态,这些商业机构是技术进步的阻碍者而非推动者。”(Oscar , Taylor , 1938 )

Lange (1938)在他的同一本著作里实际回答了第二个问题。他说“在维持私人财产权利的框架内,解决资本主义困境的途径是政府对生产和投资的控制。”(Lange, Taylor 1938)这与《每月评论》联合创始人体伯曼( Leo Huherman)⑤的观点是一致的。Huherman在1968年出版的《社会主义ABC》中反复重申马克思在供产党宣言》里的判断:‘现代国家政权不过是管理整个资产阶级共同事务的委员会”,并引用美国国会临时国民经济委员会(The Temporary National Economic Committee of the United States Congress)最终报告(Final Report)的文字加以佐证:“如果不能首先理解,现代社会的商业和产业活动,不是由以个人身份的资本执行的,而是由以集体的或联合的身份的资本执行的,就无法理解现代经济问题。”( Huherman ,Sweezy , 1968 ) Huherman总结其为“有组织的努力和计划”( Huherman , Sweezy } 1968 )。这就是Mazzucato揭秘的美国的科技革命的隐蔽基础,国家计划性投资。

至于第三个问题,美国总统威尔逊(Woodrow Wilson) 1913年出版的惭自由》里说:“美国政府的主人是联合的金融家和美国的大制造商……那些真正被听取意见的,是那些拥有最大股份的人—大银行家、大制造商、大商人、铁路公司和轮船公司老板”(Wilson 2013) 。

在《德意志意识形态》中,马克思和恩格斯提出了一个假设,即关于统治阶级如何统治的一般原则:

“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产资料,……占统治地位的思想不过是占统治地位的物质关系在观念上的表现,不过是以思想的形式表现出来的占统治地位的物质关系;……

“占统治地位的将是越来越抽象的思想……为了达到自己的目的不得不把自己的利益说成是社会全体成员的共同利益,……赋予自己的思想以普遍性的形式,把它们描绘成唯一合乎理性的……例如,在贵族统治时期占统治地位的概念是荣誉、忠诚,等等,而在资产阶级统治时期占统治地位的概念则是自由、平等,等等。”(马克思、恩格斯,2009)

“一部分人是作为该阶级的思想家出现的,他们是这一阶级的积极的、有概括能力的玄想家,他们把编造这一阶级关于自身的幻想当作主要的谋生之道”。(马克思、恩格斯,2009)

正统经济学编造的“自由市场资本主义”传说无疑就是这样的幻想。

参考文献:

卡尔·波兰尼,2007《大转型:我们时代的政治与经济起源》,冯钢、刘阳译,浙江人民出版社。

马克思、思格斯,2009《德意志意识形态一费尔巴哈》,《马克思思格斯文集》(第一卷),人民出版社。

我愿意以我全部的科技换取跟苏格拉底待一个下午

每天一杯咖啡吸收宇宙能量!

重构思维方式,

AI+时代,读互联网思想(wanging0123)

联系方式:投稿及内容合作|[email protected]