本文是

2024年春季学期北京大学通识核心课程

“晚清文学与文化”(系列III.艺术与人文)的优秀课程作业,作者为北京大学中国语言文学系本科生游毅,授课教师为北京大学中国语言文学系陆胤老师。通识联播经作者授权发布。

“声入心通”何谓?

——《声入心通》读书报告

游毅 中国语言文学系

《声入心通》是中文学界论述近现代中国国语运动思想史的最扎实、全面的专著之一。作为史学出身的学者,王东杰在本书中运用了许多政府资料与报刊文集互照,主题上偏重思想史。

①

整本书围绕

“语言”“现代”与“民族主义”

展开,以

时间和运动

作为线索,对话了本尼迪克特

·

安德森、柄谷行人、霍布斯鲍姆等关于现代语言与民族主义的理论,又与日本近代国语思潮和运动进行比照。鉴于本书的章节安排以时间为线索,对不同运动之间关系与区别的论述散见于不同章节,

本文将先以章节梳理全书大意,再以运动为单位梳理辨析不同概念的异同

。

从全书的梳理中本文提出核心疑问,即全书标题“声入心通”中表现的是什么样的“声”?此书描述的近代语言运动是否可以用作者所提“声音转向”涵盖?德里达所谓“语音中心主义”(

phonocentrism

)是否可以用来概括中国、乃至其他非拉丁罗马文字国家在近代西方冲击下的语言转型?

②

为了说明这点,本文将首先辨析一系列的

概念

,即现代汉语作为口语、书面语、文体和听觉文化的区别。最后,本文将讨论在《声入心通》之外,

近代语言运动的比较研究还具有哪些可能性

。

2.1

以章节为单位

本书整体以

文字和语言

两个相互缠绕的角度来讨论晚清以降直到共和国的国语运动思想史。虽然彼此相关,但整本书前半部分关于切音字运动、拼音化运动等的部分与汉字文字关联较密,而后半关于国语运动、方言、大众语、拉丁化运动等的讨论则与语言语音的关系更密。

全书共分十章,前三章围绕切音字运动展开。

第一章“从文字变起:清季社会思潮与切音字运动的兴起”从传教士使用拼音拼读汉语开始梳理切音字运动的兴起,尤强调甲午战败后知识人认为汉字拖累中国进步,关联中西学战问题。

③

第二章“一个国家,两种文字:切音字运动中的‘国民’与‘国粹’”则在思想史上更近一步,探讨切音字运动与“国民”、“国粹”这两个缠绕却有张力的词——强调全体中国人都要识字强国的“国民”意识加强,凸显民族主义;参与切音字运动的人许多并不欲抛弃汉字,而是求保存“国粹”(与主张废汉字的激进派不同)。

④

第三章“声入可否心通:切音字运动与‘国语统一’思潮的纠结”将论题转为口头,讨论注重语言口头性、追求“言文一致”的“声音文化”与切音字运动之关系,更涉及语音歧异与标准音制定的张力:在方言歧异的情况下,纵有拼切音方法,却也无法统一语言,那么拼切音应以方言(实际音值)为标准,还是以标准音为准?切音字运动认为,方言歧异出现的原因之一便是言文分离,那么有助识字的切音字本身就是国语统一的助力。

⑤

第四章开始,本书的讨论走向汉语拼音化运动

,作者指出拼音化运动与切音字运动的显著区别在于拼音化运动不是注音符号,而是用另一种文字系统代替汉字。

⑥

第四章“文字起于声音:汉语拼音化思想对‘因声求义’说的继承式颠覆”强调作为现代语言学引入产物的汉语拼音化思想和传统小学中声义说的区别。虽然沈兼士等拼音化支持者会援引小学中“因声求义”的声义论,然而前者更多是“声音中心主义”下对传统的再发明,与章太炎等人有所论争。

⑦

第五章“废汉字以救汉语:白话文运动与汉语拼音化论证策略的调整”则针对两个常常同道的运动——汉语拼音化和白话文运动(下一节会说明二者分别为文字与文体革命,性质上并不相同),前者以后者为前提,但后者却未必支持前者。因此,更为激进的汉语拼音化时时调整策略以适应白话文运动的思想变化。

第六章开始更加侧重于国语运动中关于自主、平等、统一的思想论争,尤其是关于国语运动的异质性上。

第六章“‘返为自主国’:汉语进步论与中国知识分子的文化认同、政治理想”以章太炎印度论中想象中印两国各自获得民族独立所言“返为自主国”为题,讨论知识分子如何在

19

世纪西方历史语言学宣称中文是落后的“孤立语

/

分析语”的背景下,尝试论证汉语的进步性。

⑧

第七章讨论国语运动中“语言统一”论下如何统一不同方言与语言的问题,涉及语音统一会以京音抑或是“会通异言”的国音,采用旧韵还是正在通用的活语言,如何界定语言及语音使用的“多数”等问题。

⑨

第九章“‘打折’的统一:国语运动中的‘不统一主义’”关注方言的问题,包括台湾等不同地区不同语音的方言是否要统一追求标准语,还是如“蓝青官话”只要能够交流即可。其中值得关注的是左翼的拉丁化运动如何强调拉丁化能够让少数民族语言也能被记音,从而和国语统一对少数民族语言的压制形成对比,更凸显了语言的政治性。

⑩

第十章“必也正名乎:现代政治与标准语的名相嬗替”作为总结以概念为线索,分析作为自然生成的官话、民族国家意识形态下创造的“国语”以及名义上避免汉族中心主义,供多民族交流的“普通话”之间的概念和政治关系。

⑪

2.2

以运动为单位

在前一小节中我按照基本的章节顺序对章节内容进行了整理,在这段中我试图以运动为单位重新整理,以图更清晰地展示不同运动的关联和区别。墨磊宁(

Thomas

Mullaney

)曾将汉字改革以适应打字机、电报等新兴技术的方式分为常用字、拼合、代码三种,“新技术”一栏将根据这一分类标注这些语言或汉字改革是否能适配新技术。

⑫

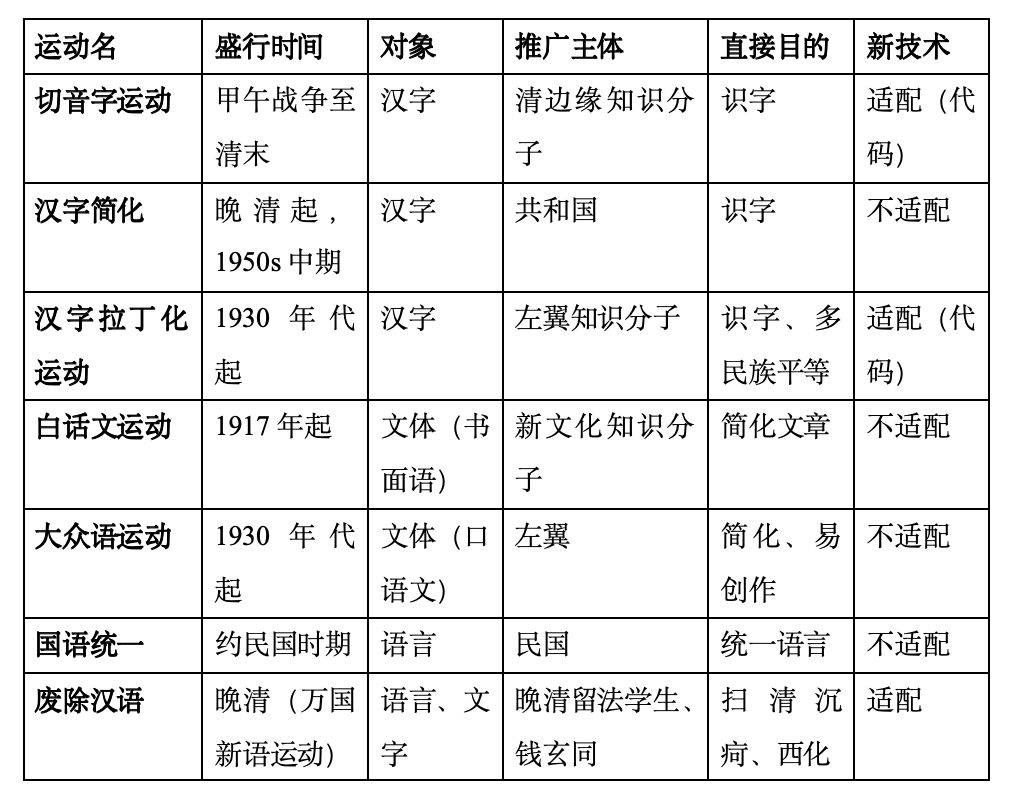

表1 极简语言运动表⑭

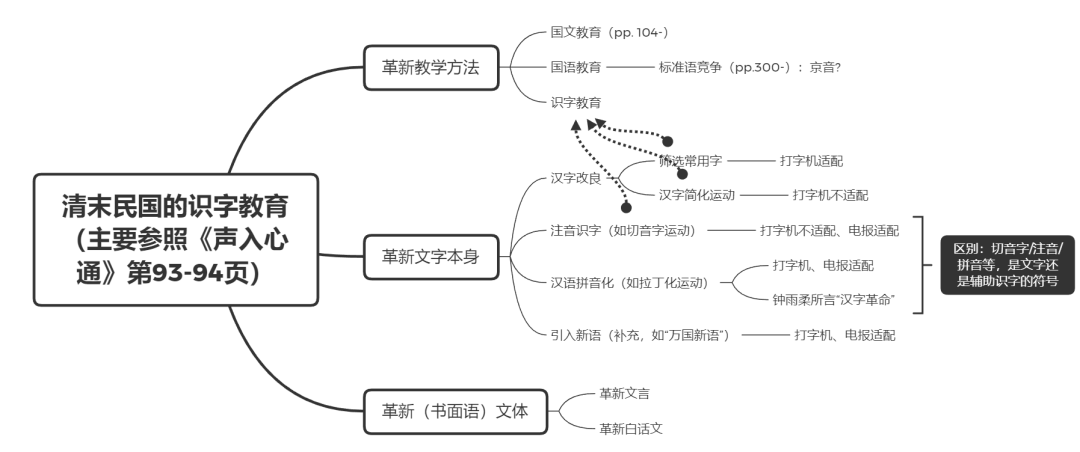

可以见到,在讨论近代语言改革的时候,不同运动本质上针对语言、汉字(书写形式)或文体,各不相同(见图

1

)。由于不同运动常常相关且概念未必明晰,以至于研究时也易于混淆。然而只有在理清关系概念的情况下才能做清晰的讨论,例如虽然运动诸多,然而只有直接与书写形式相关的才能适应打字机、电报等以拼音字母为根基的技术。

图1 清末民国教育中的不同教育、文字、文体革新

第二部分对全书进行了总结,剩下部分将序言中所提问题进行回应,即对“声入心通”这一核心概念进行讨论。在讨论之前,我先将对相关的一组概念进行辨析。

3.1

辨析一组概念:作为语音、口语、书面语、文体(

style

)和听觉文化的现代汉语

/

中文

我在

2.2

中已经提到不同语言运动实际上属于不同性质。

⑮

由于近现代参与各类语言运动的知识分子大多有所交叉,彼时各类语言概念也尚处引介、成型期,未免容易含混,不利于分析。试以“声入心通”和“我手写我口”为例,在书中至关重要的两个概念看似相似,不过却不能等同。

“声入心通”

若是在

切音字运动

中,那便是创造新

注音符号辅助识字

;若是在

拉丁化运动

中,便是

新的文字

符号;

⑯

若是鲁迅所言“中国虽然有文字,现在却已经和大家不相干,用的是难懂的古文,讲的是陈旧的古意思,所有的声音,都是过去的”

⑰

,那便既是文字的、也是文体的、乃至是思想的。所谓

“我手写我口”

如从

白话文运动

切入便是

书面语文体改良

⑱

;如遵课程所授黄遵宪本义,按

“新题诗”

的角度而言,那便是

题材

的问题了,至多涉及

诗歌文体和语汇变化

。

由上所述,在我们讨论近代语言革命与“声音文化”兴起的时候,不得不理清许多缠绕的概念,如:语音、口语、文体、听觉文化等等。首先,这本书讨论了西方对于中国汉字语言的偏见,这些

“语音中心主义”

的思潮又影响了中国知识分子。实际上,西方关于汉语落后也可归为两类,即

汉语句法落后

和

表意文字汉字落后

。前者指将孤立语置于语言进化链的底端,表现在语音上为认为单音节词低等、原始,认为缺少精细句法影响智识发展等。

⑲

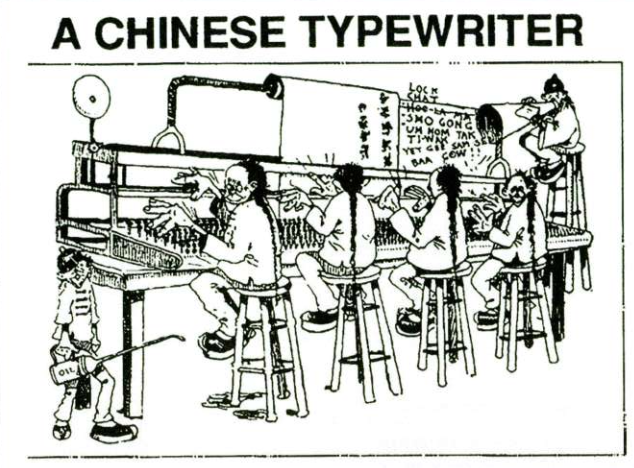

后者则指涉汉字之多不仅使其难学难记,也无法适配电报打字机新技术(见图

2

)。

⑳

图2 《旧金山观察家报》上关于想象中中文打字机的漫画,1900年

21

上述例子都已经指出了近代语言革命实际上分属不同类别,而辨析概念则至关重要。根据现今语言学知识做更多判断或许可以更利于辨析概念之间的关系。例如钱玄同质疑改汉字为拼音无法处理新名词的造词问题,实际上是偷换了概念,把借词的问题当成了另一个语言系统。

22

例如,英语“

intelligence”

一词源于法语,并不能因此认定“

intelligence”

就是法语。更重要的例如胡愈之认为表意的汉字导致语音难以统一,最终方言林立。

23

不过从语言学来看这似是倒果为因,即便是表音的西欧文字如德语,其方言统一也是从早期现代路德经大量出版之后。

24

或许恰恰相反,是自然分歧的方言及不同语言,经由表意的汉字、作为通用语(

lingua

franca

)的文言文以及作为中间层的士大夫的联结才得以维持一个名义上一统的帝国

/

天下。

25

结合上文所述及

2.2

,可以看出不同运动实际上分属于不同概念,对于运动性质的判断至关重要。那么问题在于“声入心通”之“声”究竟是语音、声音文化、还是一种口语体的文体?下文将就这一核心概念进行分析。

3.2 “

声音转向”的名与实

关于近代语言文化之嬗变,王东杰在《历史

·

声音

·

学问》中提出两个概念加以界定——

“言语文化”

与

“声音转向”。“言语文化”

指围绕着具体被说出来的“言语”形成的如辩论、演说、讲座、喊口号等兴起的文化现象。

26

“声音转向”

则包括言语文化,指代声音为载体的文化形式(主要表现为言语文化)大量出现,知识界对方言、民俗等“口头文化传统”兴趣的增加、书面文化出现“声音化”。

27

在《声入心通》中,作者也提及“声音转向”的概念,主要涉及到现代语言学学科取代传统小学文字学带来的认识论转向,从以象为主转变为以声为主。其中最重要的是把文字作为语言符号的符号,因此视为声音粗略模拟的“逻各斯中心主义”(

logocentrism

)。

28

虽然概念本身有细微区别,作者此书中对逻各斯中心主义与语音中心主义几乎未做区分。首先需要理清一个概念,那就是在语言学中的语言(

language

,

langue

)只是指代声音性的语言,而并不指代书写出来的文字,与中文中常用的“语言”涵义不同。对于索绪尔而言,“语言”(

langue

)和“言语”(

parole

)更是用来区分语言结构与具体表达的功能。

29

王东杰将“

phonocentrism”

翻译为“言语中心主义”,虽然避免了和广义的语言混同,却未免容易混同“语音”“语言”与“言语”诸概念。

关于“语音中心主义”的历史,学者们认为的起点各不相同。钟雨柔认为晚清切音字运动作为注音符号并没有对汉字统治进行正面挑战,语言中心主义转向应从替代汉字的汉字拼音化运动开始;

30

王东杰则认为晚清以降近代言语文化整体都可视作语言中心;小森阳一等学者又以为从戴震到段玉裁始便有语音中心倾向。

31

这又涉近世、近代、或现代的分期问题,例如以日本为例,小森阳一和酒井直树都认为日本语音中心论可以至少被追溯到本居宣长等江户思想家。

32

不过无论具体分期如何,对语音的强调似乎都暗示着现代文化中的一种声音转向。

现代文化中对语言语音的强调是否可以被称为一种“声音转向”?先单就(广义上的)语言考虑,语言的声音中心主义存在两个层面,一者是

口语胜过书面语

,再者是

语言胜过文字

。关于语言革命如何从新文化运动印刷语言的关注到

30

年代对口语的关注,相关研究中重要的是平田昌司对

1926

年后从眼睛到耳朵的变化的判断。

33

语言胜过文字的讨论在书中第六章有所讲述,介绍了语言屈折、黏着、分析三分法的进化论思想及胡以鲁等语言学家的反论。

再就广义的声音文化讨论,问题在于我们能否仅根据一些声音文化的兴起认为存在着强调声音的“声音转向”,还是一种声音替代了另一种声音?王东杰给“声音文化”举了几个依据:其一是语言学

语音中心主义的认识论转向

,前文已述;其二是新文化人

对民俗、民间文化等“口头传统”的关注

;

34

其三是

新的声音技术

如广播、电报;

35

第四是演讲、合唱等

新的声音文化

进入日常生活。

对于第二点,虽然歌谣运动中存在很强的发现下层“声音”的浪漫主义民族主义驱动,但其“声音”大多是夹杂隐喻的,且早期民俗运动是以歌谣文本为核心的,对歌谣的声音形式关注甚少,其结果也是以书面印刷的形式抢救口头文化,这究竟是声音文化的兴起还是消亡也未可知。实际上在世界范围内,印刷文化的兴起虽不说直接使口头文化消亡,但印刷文化以文字的方式重编口头传统则是共性。例如

Elizabeth

Eisenstein

指出,虽然欧洲的印刷文化并没有直接导致农村“聆听公众”消失,但也使“阅读公众”兴起,从而转变了聆听公众所聆听的内容。

36

Nathan

Shockey

关于明治时期出版文化的研究则显示讲谈社等新兴印刷公司通过印刷的方式将传统民间文学“讲谈”等纳入印刷中,从而借用口头文化来塑造大众传媒。

37

这些讨论都不以声音与印刷文化作为二元对立,但其中主次盛衰发生变化乃是事实。对此,

Walter

Ong

关于原生口语文化和次生口语文化的区分可以作为参考,在文字出现、印刷术普及重构之后的次生口语文化其形式和作用范围都较原生口语文化较弱,发生了不可避免的转变。

38

关于第三、四点,的确,以演说、辩论等西方“修辞术”进入中国,在近代中国蔚然成风,是近代中国声音文化的体现,其中也如文学一般存在日本的中介作用。

39

欧洲阅读史中有从古典时期“音读文化”到现代“默读”文化的转变的经典论断,不过这一论断未必一定正确,也未必适用于近代中国。

40

陆胤的研究说明了晚清吴汝纶等塑造了“西学重讲授而中国重记诵”的刻板印象,然而在后来实行中却也多有记诵与讲授的参差,远非线性渐变。

41

同样的问题也包括,在广播兴起时戏曲、民俗是否在消亡?或者它们如何被吸收进新的技术?这也说明了这种声音转变与其说是声音文化在近代的兴起,不如说是不同声景的转换、交杂和协商——从诵读到讲授(也并默读);从现场的、口头的到无线电广播、留声的。

42

上面关于不同形式的“声音转向”的梳理可能更多是从外部的疑问,而下面谈论的则是这一声音转向论述中的内在问题。第一个问题在于“声音”的隐喻和实指问题,前文中也有讲述。例如,被一些文学学者视为“声音现代性”重要代表的鲁迅《破恶声论》《无声的中国》,其中论述“声音”的部分不无隐喻。隐喻意义上的“声音”,和实际声音可以画等号吗?

另一个问题在于,如果说晚清以降出现了声音转向,那么这一转向是转向了西方,还是转向了现代?这存在“西学东渐”与“现代性”话语的分歧,例如演讲术作为进步的方法被梁启超等人引介至中国,但西方的修辞传统本身并非现代产物,却实际上是自古希腊时代绵延至今,甚至正在衰弱的传统。固然可以说时人可能是以“西方

=

现代”的方式来接受这些西方声音文化的,不过研究时却不可不做辨析。同样的问题也可以适用于语言“声入心通”的“声”,究竟是德里达所言从柏拉图延续至今的“逻各斯中心主义”,还是近代历史语言学发展的结果?书中一方面将汉语、汉字低等论追溯到

19

世纪西方历史语言学(或者更早一些到黑格尔),同时又讲“逻各斯中心主义”自柏拉图哲学以来的传统,那么它究竟是现代的还是西方传统的?同样的问题在试图以汉字拼音化运动驳论“逻各斯中心主义”的《汉字革命》中也有类似体现。问题在于德里达所言“逻各斯中心主义”并非一个实证性的历史概念,而是一个批判性的分析概念,如果套用历史进程中,未免会出现不合。

再进一步说,作为靶子的文是否一定和德里达所言“书写学”(

Grammatology

)一致?是否能和声音转向对应?课程中讲到,从清代考据学家因声求义到黄侃言“言语有修饰,文章亦有修饰,而皆称之‘文’”的转变,确实体现出西方口传文学起源论对近代“文学”观念的影响。不过如阮元用“文笔论”讲“文其言,使人易于记诵”的追求,似乎更体现了是时文与记诵的口头文化之关系。与此相比,反倒是严拒韵文的周氏兄弟的白话文写作,似乎更具有成熟的书面语性质。那我们是否可以因此也说口传文化在文章学问中弱化了?

综合以上所论,可以看出实际上“声音”是一个极其驳杂而无定论的概念,是否能够用作历史潮流分析的范畴可能还需讨论。且“声音”常常以隐喻和实指并存,使得“声入心通”的概念更加模糊暧昧。尤其是近现代语言运动兼及文字、口语、文体,以及其周边的文学、出版、记诵等等文化,可能在不同的范畴下倒向声音还是视觉是不一致的。正如国语运动中“声入心通”如何可行并不明确一样,或许“声音转向”这一范畴也难以作为本质看待。

在最后一个部分,我将简要探讨这本书作为关于近代语言民族主义研究的书籍和其他研究进行对比的可能性,试图探寻更多的空间。

王东杰在序言中言,“中国近代的民族主义乃是与西人‘学战’溃败的结果。西方始终构成中国民族主义中的“他者”——一个‘内部的他者’,不在其‘外’,而在其‘中’。这一困境决定了中国在抵御西洋侵略的同时,又要自觉或不自觉地对其加以认同,刻意模仿,意图独立,最好还要超越之。”

43

这样的说法固然有其道理,不过却十分容易将我们的视野局限。无论是讨论拉丁字母的“逻各斯中心主义”也罢,还是谈论“西学东渐”的民族和知识塑造也罢,这些讨论都聚焦于西方的传播。在中国语言现代性的讨论中,日本言文一致的运动的影响所受关注颇多,不过也多聚焦于如何通过日本作为中介转译西方。再复杂一些,也是中国首先藉由传教士等译为汉文的词被引介至日本,又环流到中国的状况,实际上也仍然是在西方和中国的两极之间,加之日本作为中介。

44

王东杰的讨论也主要是在中

-

日

-

西的范畴下。

不过,如果要讨论近代语言与民族主义,那么不仅是日本值得作为对比,从汉文字圈的朝鲜、越南,乃至于其他受到拉丁罗马文字冲击而发生改革的语言也值得列入比照——包括蒙文、阿拉伯文(尤其是需要注意阿拉伯语和汉文一样作为共通语的性质)、俄文,更激进者是凯末尔改革下的土耳其语。(固然汉字作为具有表意性质的文字,可能有其特殊性)更进一步说,如果要谈论声音或口传性(

orality

)的问题的话,那么是否被殖民的地带,不论是南美、非洲还是亚洲都有可以作为参考的对象?王东杰在导言中也对这些比较有所提及,强调和其他汉文字圈国家及凯末尔语言改革等加以联系。

45

可做比较的内容实在过多,笔者阅读面也有限,除上文所提及《汉字革命》与《中文打字机》外姑且试举几例。

Timothy

Mitchell

对英国

19

世纪殖民下埃及的阿拉伯语书写形式变化进行了考察,讲述英国殖民者通过开展教育、引入打字机、印刷术等新的书写技术、将书写视为透明交流载体,实现了殖民权威对意义和真理的掌控。其中,

Mitchell

特别指出了原本阿拉伯语中不适用空格、扉页、没有元音,而是使用不同书写文体分词、用颂词开始书籍,而东方学者(

Orientalists

)则声称必须补充这些“缺省”的元音与分词,又以印刷术和打字机改变了书写形式与认知,足可见

西方语言技术知识与非西方书写形式的冲突并非汉字所独有

。特别是在德里达书写学(

grammatology

)的意义上,东方学认为每个书写体系都需要有元音,实际上固定了阿拉伯语中词汇的概念,也固定了作者的在场,可以和汉语从单音节到双音节词对照而观。

46

最后,如果要继续将明治日本与晚清进行对比,那么识字率的区别是至关重要的一环,这可能不仅在

19

世纪中后期的差别,而是从近世时期就开始存在分歧。据言日本在明治之前男子识字率便有

40-45%

,女子有

15%

47

,而根据罗有枝、伊维德,这个数字到了

19

世纪末

20

世纪初的中国也只能将近达到。

48

加上明治时期对中小学教育、邮局、报刊的建设,足以在

20

世纪初的印刷、识字、传播上与中国有明显差别。在这样的基础下,晚清留日者对日本语言革新、识字率高、巷人皆在读报的震撼就可以理解了。

49

由此而观,或许对汉字存废、注音符号、语言民族主义的讨论不仅需要关注实践本身以及汉字的特质,还可能需要更注重从近世起中国、日本、朝鲜、安南等各个地域的印刷和出版情况。

作业点评

本文并没有限于所评书籍,而是广泛涉猎语言文化史方面的诸多著作,结合史实与相关材料,给出了较为全面且富于层次感的观察。作者对《声入心通》一书的评价未必完全到位,但本次作业旨在帮助学生从一部代表性著作“绘制”一个领域的知识地图,本文圆满地完成了这一课程训练目标。

——任课教师 陆胤

参考文献

① 作者这一情况的原因解释道,相对于“跨学科”,遵守每个成熟学科的传统,强调分工是更重要也有效的,因此采取了史学式的考察方式,将视野放到“语言政治”及国语运动与民族主义的关系上。参见王东杰:《声入心通:国语运动与现代中国》,北京:北京师范大学出版社2019年版,第44页。

② 《声入心通》中使用“言语中心主义”来翻译德里达

“phonocentrism”的概念,本文将其重译为“语音中心主义”,理由参见后文。

⑤ 《声入心通》第144-170,172页。另外,王风《晚清拼音化与白话文催发的国语思潮》一文也对晚清拼音化运动如何存在言文一致和语言统一之间的矛盾进行过阐述,参见王风:《世运推移与文章兴替:中国近代文学论集》,北京:北京大学出版社2015年版,第188-209页。

⑦ 《声入心通》,第180-221页。另外此处内容与课堂所述从考据学派到章太炎关于语音与文的讨论相关,参见后文。

⑨ 关于使用“活语言”还是韵书,除《声入心通》书中所讲章太炎《新方言》的例子,或许也可以和课程中所讲吕思勉言“古文者,时间上之官话也”的观点相对照。

⑩ 《声入心通》第388-431页。关于台湾地区国语统一的讨论,《声入心通》一书侧重于45年台湾光复之后,而对日据时期台湾下白话文运动思潮并未多做展开。关于这一部分,计璧瑞指出台湾白话文运动同样存在着晚清拼音化运动一样的张力,即语音、文体上均无法确定是以北京为核心的新文化的口语模式为准,还是以台湾地方性的口语模式为准,哪一选择才是符合“言文一致”的,便成为了两难,参见计璧瑞:《理想的困境——析台湾话文论争兼及大陆国语运动》,《语言·文学史·文化记忆:计璧瑞选集》,广州:花城出版社2016年版,第81-102页。实际上,关于这一冲突并不只在文字语音上有所体现,在词汇、文体上均有体现,不过《声入心通》中更加侧重语音。