法治是保护权利,不是保护利益

张维迎

北京大学国家发展研究院教授

中国需要创新,中国需要法治,创新离不开法治,这些都已成为大部分人的共识。

这是好事。

但在我看来,许多人对法治和创新的理解还很不到位,甚至可以说有些错位。比如我们经常听到的一种说法是,法律要保护消费者利益,保护投资者利益,保护小股东利益,保护员工利益等等。这些观念有误导性,因为严格讲,“利益”是没有办法保护的。保护利益不仅与市场竞争相矛盾,而且会阻碍创新,导致经济衰退。

法治应该保护的是每个人的权利,不是任何人的利益。

市场竞争本质上就是比赛谁做得更好,谁的成本更低,谁为消费者创造的价值更大。市场竞争必然有优胜劣汰,如果要保护一些人的利益,就不能允许竞争。并且,

保护一部分人的利益必然同时侵害另一部分人的利益。

比如我开一家餐馆现在生意还不错,突然有人在对面新开了一家新餐馆,饭菜质量比我的好,价格比我的低,服务比我的周到,原来在我餐馆吃饭的顾客跑他那里去了,我的客流减少了,利润减少了,甚至我最后破产了。如果要保护我的利益,就应该禁止那家餐馆开业,但这必然损害顾客和新餐馆业主的利益。

市场上,不仅生产者之间在竞争,消费者之间也在竞争,有成功者也有失败者。比如茅台酒产能有限,高收入者将茅台酒的价格抬到每瓶近3000元,使得中低收入阶层的人喝不起茅台酒,也可以说高收入阶层损害了中低收入阶层的利益。如果要保护中低收入阶层的利益,就得禁止高收入阶层购买茅台酒,但这样做又会损害高收入阶层和茅台酒厂的利益。

生产者降低价格也会使一部分消费者感到自己的利益受到了损害。比如,特斯拉公司在中国生产的Model 3自投入市场以来,连续4次降价,从35.8万元降到24.9万元。按理说,降价对消费者是好事,但已经拥有Model 3的老车主不这么认为,所以每次降价,就会有老车主痛心疾首地拉起横幅在专卖店门前抗议。这种现象在新房降价销售时更为突出。如果要保护老顾客的利益,就不能降价,但这又会伤害新顾客的利益。究竟应该保护谁的利益?

即使在非市场领域,竞争的结果也会使某些人的利益受损。设想一个大学的经济系招收10名研究生,有20人报考。那么,考得前10名的人就损害了后10名的人的利益,因为如果他们没有考好,现在的后10名就有机会被录取。但既然名额有限,考得好的人总会损害考得不好的人的利益,要同时保护所有考生的利益是不可能的。即使抓阄也不能解决问题,因为运气好的人会损害运气不好的人的利益。

所以说,利益是没有办法普遍保护的。所谓保护利益,充其量只是以损害一部分人的利益为代价,保护另一部分的利益。

我特别想强调的是,

保护利益的观念与创新不相容。

因为如熊彼特所言,创新本身是一种创造性破坏,是用新的产品、新的技术替代旧的产品、旧的技术,新企业替代旧企业,甚至用新行业替代旧行业,一定会损害一些人的既有利益。如果要保护旧产品、旧技术、旧企业、旧产业的利益,就不能有创新。

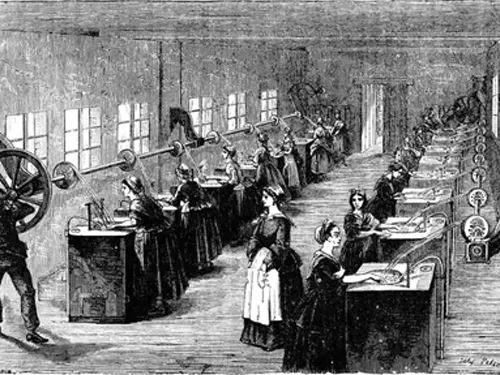

理查德·阿克赖特当年发明水力纺纱机,一些原来靠手工纺纱为生的业主就破产了;英国工程师斯蒂芬森父子发明了火车,结果造成原来庞大的运河运输被废弃。手工纺纱工和运河公司的利益应该被保护吗?

运河运输

运河运输

蒸汽火车运输

蒸汽火车运输

手工纺纱

手工纺纱

水力纺纱机

水力纺纱机

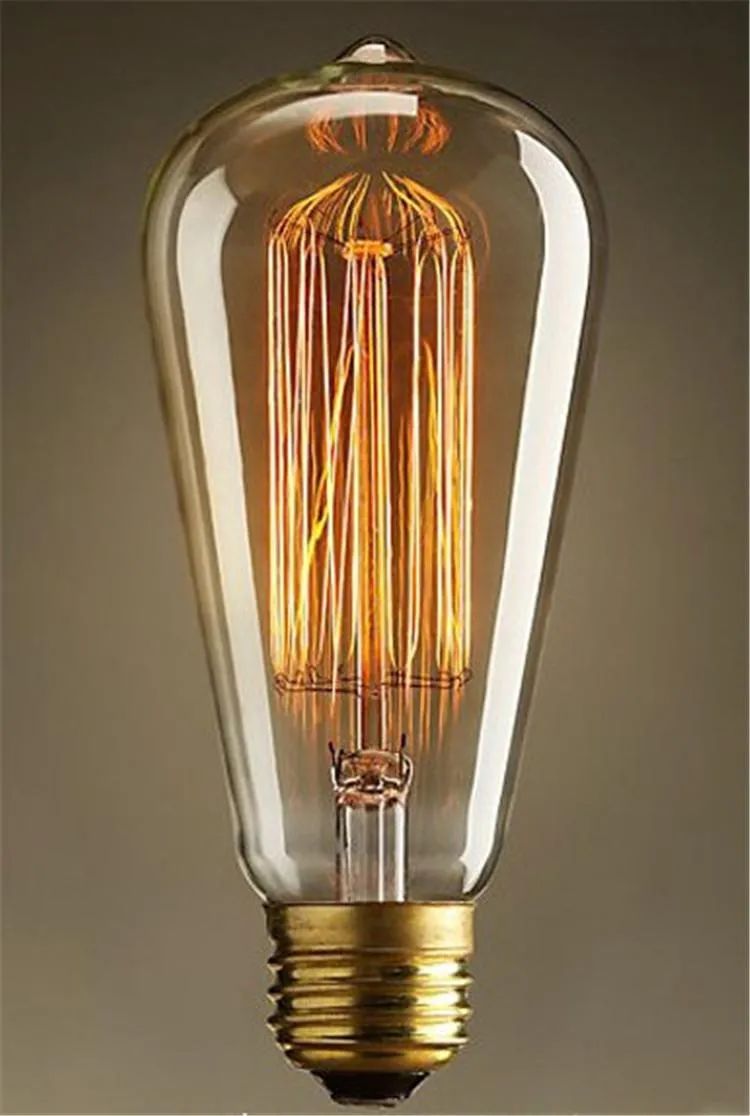

爱迪生发明电灯照明系统,结果摧毁了传统的煤气照明系统;汽车出现后,原来饲养马的、提供马厩的、制造马车的和赶马车的人,利益都受到了损害;蒸汽轮船的成功,使原来的帆船运输退出海运市场;印刷机的发明,让数十万抄写员失去了工作;电子激光排版系统的出现,使得几十万排字工没有了用武之地;新媒体使得传统平面媒体和电视媒体风光不再,甚至难以为继;高铁的开通,使得短途客运飞机被逼停飞;如此等等,不胜枚举。所有这些受损者的利益我们应该去保护吗?事实上根本没有办法去保护,除非我们拒绝任何形式的创新。

抄写员

抄写员

印刷机

印刷机

煤气灯

煤气灯

电灯

电灯

每一个新技术的出现,都会使部分人的利益受到损害,从古至今都是如此。如果保护利益受损方,就必然妨碍创新的进程。因此,我们必须认识到,利益保护与创新是冲突的。

从历史来看,几乎没有一个创新不曾受到抵制和反对。对创新的抵制由于受损者和受益者的非对称性被放大了。创新的受损者主要是将被替代的传统产品和技术的生产者,这些利益受损者人数较少,相对集中,属于同一行业,相互熟悉,甚至已经有自己的组织(如同业协会)和代言人,因而很容易组织起来,发出强烈的反对声音,特别容易受到关注。

创新的最大受益者是消费者。

创新使得他们有了更多选择,需要支付的价格不断降低。事实上,如果不是有足够多的消费者得到足够大的好处,任何创新都不可能成功。但消费者通常是偷着乐。他们人数众多,又互不相识,难以组织起来,除了通过购买行为表现出的对新产品的偏好外,不大可能发出支持创新的声音。结果,反对创新的声音通常比支持创新的声音大得多。

所以,技术史专家西里尔·史密斯(Cyril Smith)说,每个创新都出生在一个不友好的社会中,敌人很多,朋友很少,只有运气特别好、特别坚强的人才可能生存下来。

法治不应是保护利益,法治只能保护权利。

保护利益是政治不是法治,政治才强调保护利益,因为政治本质上就是利益的平衡。

权利是什么?权利不是一部分人享有的特权,而是所有人可以平等享受的东西,你享受,我也享受,相互兼容。

真实世界里的好多权利是人类历史演化出来的,不是人为设计的。比如我们在排队的时候讲究先来后到,为什么后来的人要尊重前面人的权利?因为如果后来者不尊重先到者的权利,比他更后面的人也会抢走他的先到权,他抢来的位置也没有任何意义。尊重权利对大家都好。

从法理上讲,权利就是康德理论中的“绝对命令”。绝对命令意味着规则一定有普适性,不能只适用于一部分人。我自己愿意将其作为权利的东西,我也愿意别人将其作为权利。这才是真正平等的权利。法治变成一个规则意味对所有相关人都适用,是一种“绝对命令”。

康德的“绝对命令”类似孔子2000多年前讲的“己所不欲勿施于人”。你希望别人怎么对待你,你就应该怎么对待别人;你不希望别人怎么对待你,你也不应该那样去对待别人。

亚当•斯密所称的“公正的旁观者”,指的就是在看待什么是正义的时候,每个人不能站在当事人利益的角度,而要站在独立公正的第三方的角度。

20世纪伟大的政治哲学家约翰·罗尔斯有一个经典的比喻——“无知的面纱”,即只有缔约各方都对未来自己处于什么地位无知时,制定的游戏规则才合乎公平。这就像我们分一块蛋糕,分蛋糕的人不知道谁会拿到哪一块,分的时候才会公平,否则就容易偏心。

权利是平等的。比如做生意、为客户提供自己的产品和服务,就是每个人平等享有的权利。我享有这种权利,别人也同样享有这种权利。至于谁胜谁负,只能由客户(市场)决定,因为消费者的自由选择也是一种权利,任何人没有权利剥夺消费者的自由选择权。强买强卖之所以是违法的,不是因为它损害了消费者的利益,而是因为它侵犯了消费者的权利。

当然,权利之所以有意义,是因为它影响到当事人的利益。但不可把权利和利益弄混淆。权利可以保护,而且必须保护,但利益没法保护。能受到保护的利益只能是基于权利的利益,也只有基于权利的利益才应该得到保护。

进一步讲,保护利益往往与保护权利相冲突。假设某个新商家通过提供新的产品或服务损害了现有商家的利益,如果政府禁止这项新服务,其实就是侵害了新商家和客户的权利。

现实中,人们不仅讲法治,也讲政治。

如果政治考量超过法治考量,保护权利就让位于保护利益。

当然,没有一个国家的法律只保护权利,也没有一个国家的法律只保护利益。区别是个程度问题,但程度很重要。

法律究竟是保护权利还是保护利益,很大程度上决定着一个国家的创新能力和进步速度,甚至兴衰。比如18世纪的时候,法国的科学比英国发达,甚至技术发明也未必比英国少,英国人使用的许多技术是法国人率先发明的。但为什么工业革命首先发生在英国而不是法国?一个重要的原因是法国政府保护的是利益,英国政府保护的是权利。

法国的行会力量很强大,为了保护既得利益,在工业官员的支持下,行会在生产过程和管理的方方面面都做了详尽的限制。如在纺织业,衣料染色要遵守317项规范,并随时接受行会官员的检查;禁止采用英国的染色工艺;一个纺织企业拥有的织布机不能超过六台;工人只能受雇于行会,不能受雇于企业;行会与工业官员沆瀣一气,设定了货物的最低价格,任何人不得低价出售;等等。在这种情况下,压力集团可以阻止几乎任何新技术的引进,结果是,法国虽不乏发明,但缺乏创新,纺织业停滞不前,其他工业也类似。

与之相反,在英国,行会的力量基本上已被废止,所以即便像理查德·阿克赖特这样的理发师,也可以通过创新变成棉纺大王,而这在法国几乎是不可能的事情。

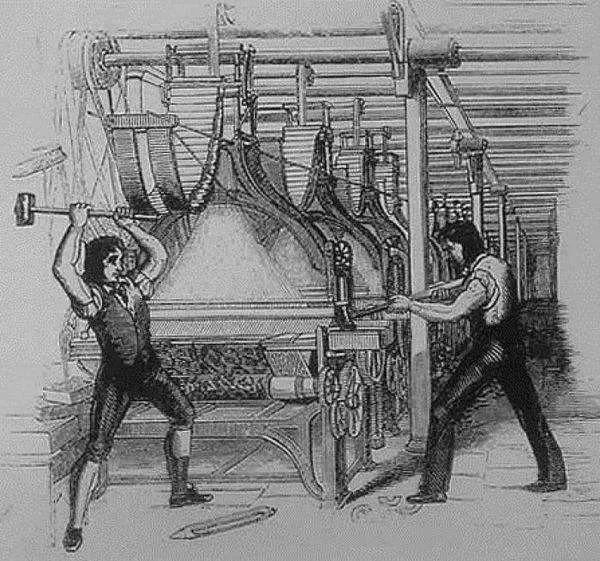

尽管英国的传统势力也试图阻止创新,如发明飞梭的约翰·凯由于受到传统织布工的敌视不得不逃亡国外,发明多轴纺纱机(珍妮机)的詹姆斯·哈格里夫斯的机器被暴徒捣毁,1811-1814年间发生了以捣毁机器著名的“卢德运动”,英国议会早期也曾制定过一些禁止引入机器的立法;

但总体上,英国政府把对权利的保护(包括专利权保护)放在优先地位,如1769年通过的法律将捣毁机器定为重罪,1779年政府调用军队镇压了兰开夏的捣毁机器暴动,1780年议会否决了棉纺工关于禁止绵纺机的请愿书(其他类似的请愿书同样被否决),1814年终止了有250年历史的《工匠法令》(the Statute of Artificers),等等。

创新在英国层出不穷地出现,英国率先成为工业化国家,无疑与英国的“权利优先于利益”有关。

卢德运动

卢德运动

在第二次工业革命期间,英国在创新方面的相对衰落与其转向对既得利益的保护有关。19世纪中期之后,英国熟练劳工对新技术越来越采取敌视态度,为了获得更好的工资、保护自己的特殊技能和维护优越的工作条件,他们成功地阻止了在制鞋业、地毯制造、印刷业、玻璃制造、金属加工等领域引入新机器。纺织业强大的工会组织成功地减缓了纺织业的创新步伐,制造了敌视技术变化的社会气氛,阻止了环锭纺纱机替代传统的“自动行走骡子机”,致使作为英国旗舰工业的纺织业失去了国际竞争力 。

类似地,上世纪七八十年代美国汽车工业和钢铁工业输给日本,很大程度上是美国保护汽车制造业和钢铁工人既得利益的结果。

我还想进一步强调,

创新也是每个人平等享有的权利,没有一个行业不可以创新。

法治社会不应该对创新的领域设置限制,如规定哪些领域算创新,哪些领域不算创新。事实上几乎所有的创新都是从传统领域开始的。200多年前的工业革命从纺织业和冶金业开始,这些都是非常古老的行业,同样是创新最活跃的领域。

创新是从一个生态系统中长出来的,不是规划出来的。生态意味着不同物种是相互依存的,没有什么物种是多余的。很可能有的企业家只是从事套利活动,但恰恰给别的企业家提供了创新的机会。

不要以为禁止了地产商,就会出现高科技,没有了互联网,大家就会研发新材料。

对于企业家来讲,创新就是解决具体问题,尤其是从解决技术问题开始,但创新的后果是事先难以预料的。企业家创新一开始可能只是想降低生产成本,或者让消费者体验更好,并不是想改变世界,但最后可能真的改变了世界,而且改变的程度完全超出任何人最初的想象。让我用蒸汽机的例子说明这一点。

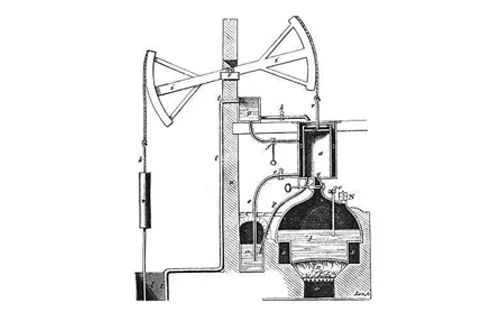

蒸汽机最初的用途只是替代人工绞车用于矿井排水,托马斯·纽科门发明蒸汽机后70年一直如此,没有人想到它有其他用途。即使詹姆斯·瓦特的分离冷凝罐大大提高了蒸汽机的效率,它仍然是个排水工具。后来在博尔顿的鼓励下,瓦特把蒸汽机由往复运动转变为旋转运动,蒸汽机才逐步替代了人力、马力、风力、水力,成为通用动力,不仅驱动石磨旋转,而且带动纺织机器运转。

在理查德·特里维西克(Richard Trevithick)发明高压蒸汽机后,蒸汽机就变成了可移动动力,不仅能牵引火车,而且能驱动轮船。而瓦特本人一直反对高压蒸汽机,认为它太危险。在发电机出现后,蒸汽机还可以转动发电机,把机械能转化为电能。对蒸汽机的研究和改进产生了热力学,之后又有了内燃机、蒸汽涡轮机等新的动力机。有了内燃机,才有了汽车(燃油车)和飞机,也才有了农业的机械化。

纽科门蒸汽机

纽科门蒸汽机