两年半之前,他的头衔一直是百度深度学习研究院(IDL)的创立者和负责人,国家千人计划特聘专家,曾在百度领导了语音识别、图像搜索、百度大脑、百度无人驾驶等项目。其实他可以一直继续这样的生活,高职、高薪、升职加薪。可他的脑海里总是萦绕着这样一幅景象,大航海时代,哥伦布每一天都会看到那条将海与天紧密相连的线,它足够远、足够大。当你一次次到达你之前所看到的那条线时,在远方,又会有一条新的线出现在你的面前,而这一次次的追寻与到达,是对边界的不断超越。于是,他决定成为一名探索者,探索一条由他所赋能的“线”。

两年半之前,他的头衔一直是百度深度学习研究院(IDL)的创立者和负责人,国家千人计划特聘专家,曾在百度领导了语音识别、图像搜索、百度大脑、百度无人驾驶等项目。其实他可以一直继续这样的生活,高职、高薪、升职加薪。可他的脑海里总是萦绕着这样一幅景象,大航海时代,哥伦布每一天都会看到那条将海与天紧密相连的线,它足够远、足够大。当你一次次到达你之前所看到的那条线时,在远方,又会有一条新的线出现在你的面前,而这一次次的追寻与到达,是对边界的不断超越。于是,他决定成为一名探索者,探索一条由他所赋能的“线”。

“线”,是地平线,他,是余凯,地平线的余凯。

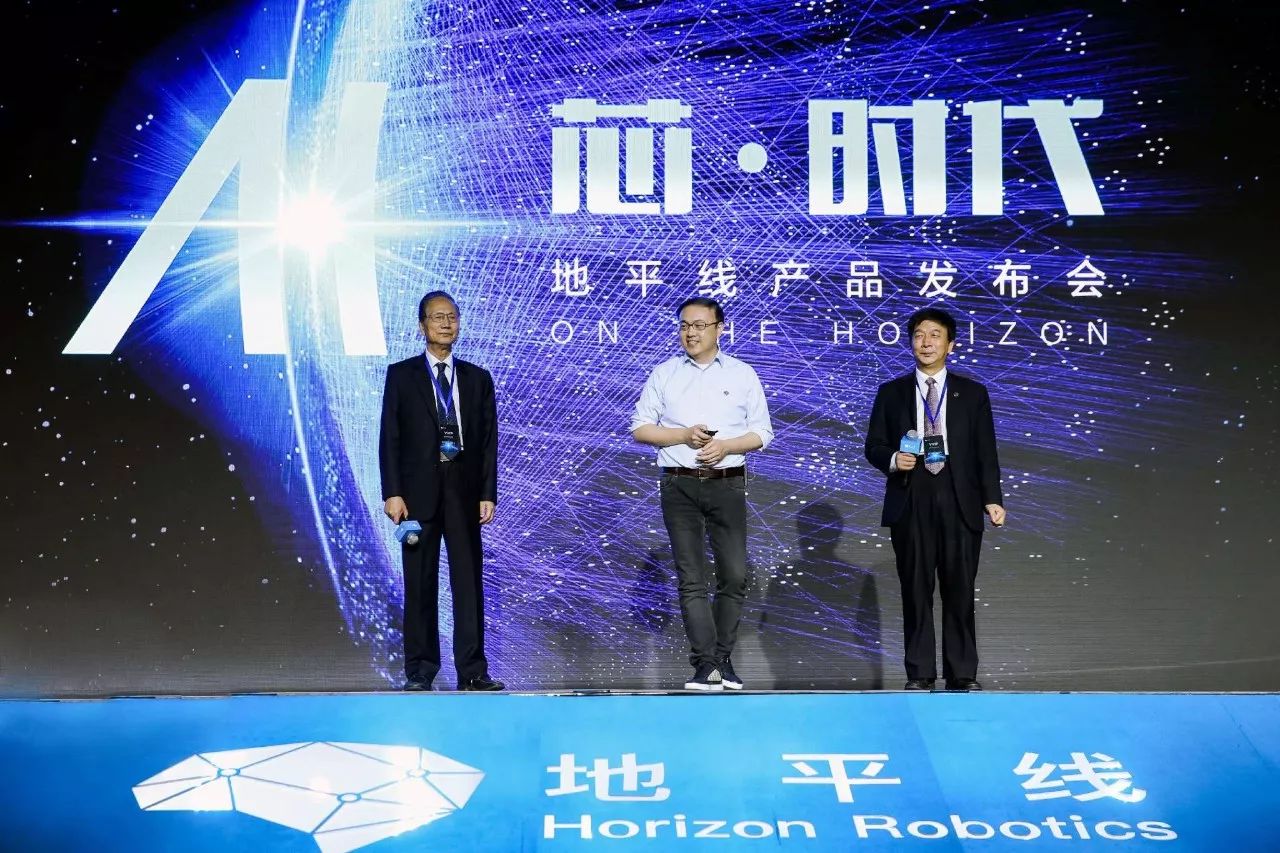

一直以来,余凯都自诩是当今人工智能时代的赋能者,执着于不断地超越边界、不断地达到一个又一个足够远、足够大、但真实存在的边界。这既是一种理想主义,同时也是一种脚踏实地的实干精神。而在近乎两年半之后的12月20日,一直秉持着这种精神,执着于筑梦的的地平线,在外界的翘首以盼中,终于在中国大饭店举办了成立以来,以“AI芯•时代”为主题的首场产品发布会。

发布会现场的余凯有些激动,两年半、成立以来首款产品、中国首款AI芯片,想到这些字眼,似乎他激动得理所当然。在发布新产品之前,余凯还邀请了清华大学计算机系教授、中科院院士张钹,国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武上台同他一起发布新产品。除了他们在人工智能领域的斐然成绩之外,“他们还是我心目中最尊敬的两位导师

”

,他说。

左起:中科院院士张钹、余凯、国家集成电路产业投资基金股份有限公司总裁丁文武

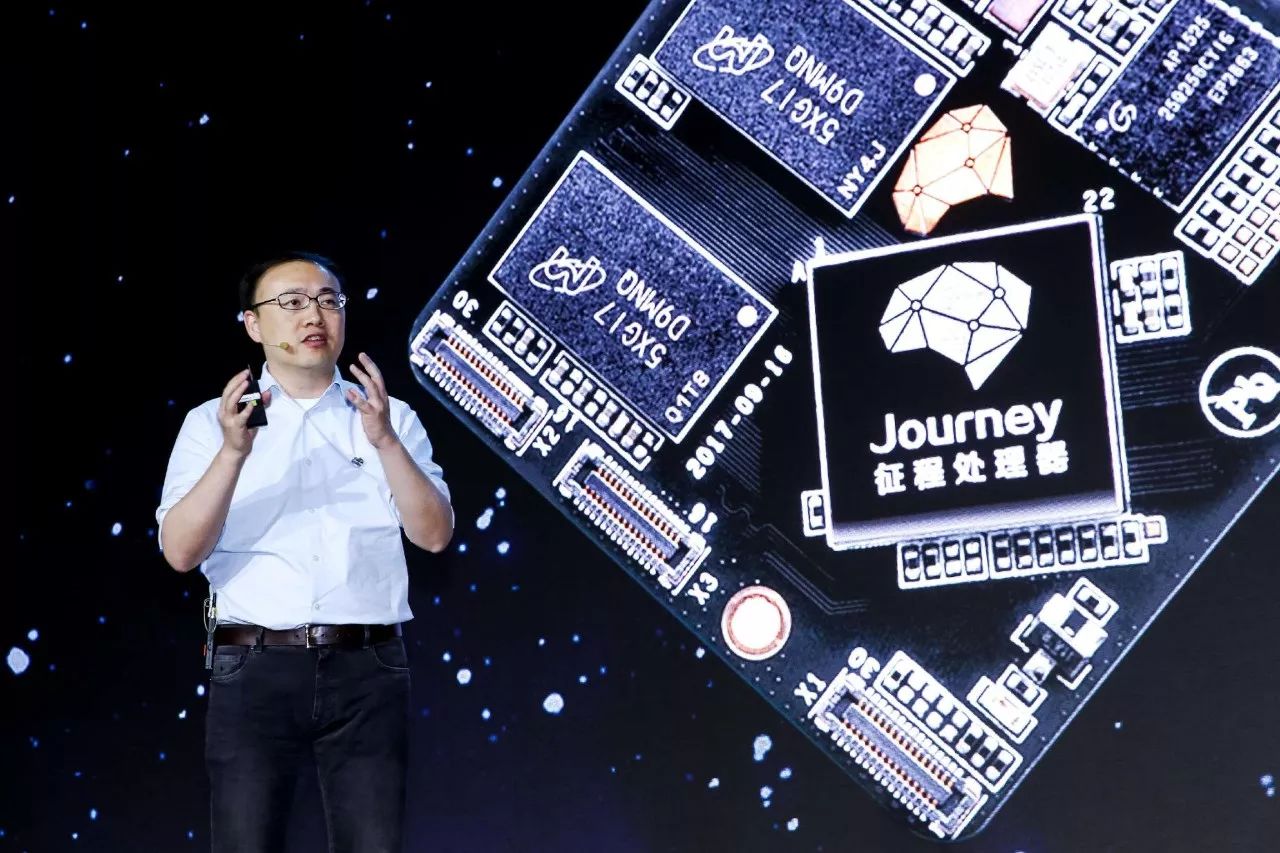

此次发布会,地平线发布了其首款自主研发的嵌入式人工智能视觉芯片——“征程”(Journey)1.0处理器和“旭日”(Sunrise)1.0处理器。采用的是地平线的第一代BPU架构,具有优异的性能表现:可实时处理1080p@30视频,每帧中可同时对200个目标进行检测、跟踪、识别,典型功耗1.5W,每帧延时小于30ms。

面向智能驾驶的“征程”1.0处理器具备同时对行人、机动车、非机动车、车道线、交通标志牌、红绿灯等多类目标进行精准实时检测与识别的处理能力。

“征程”(Journey)1.0处理器

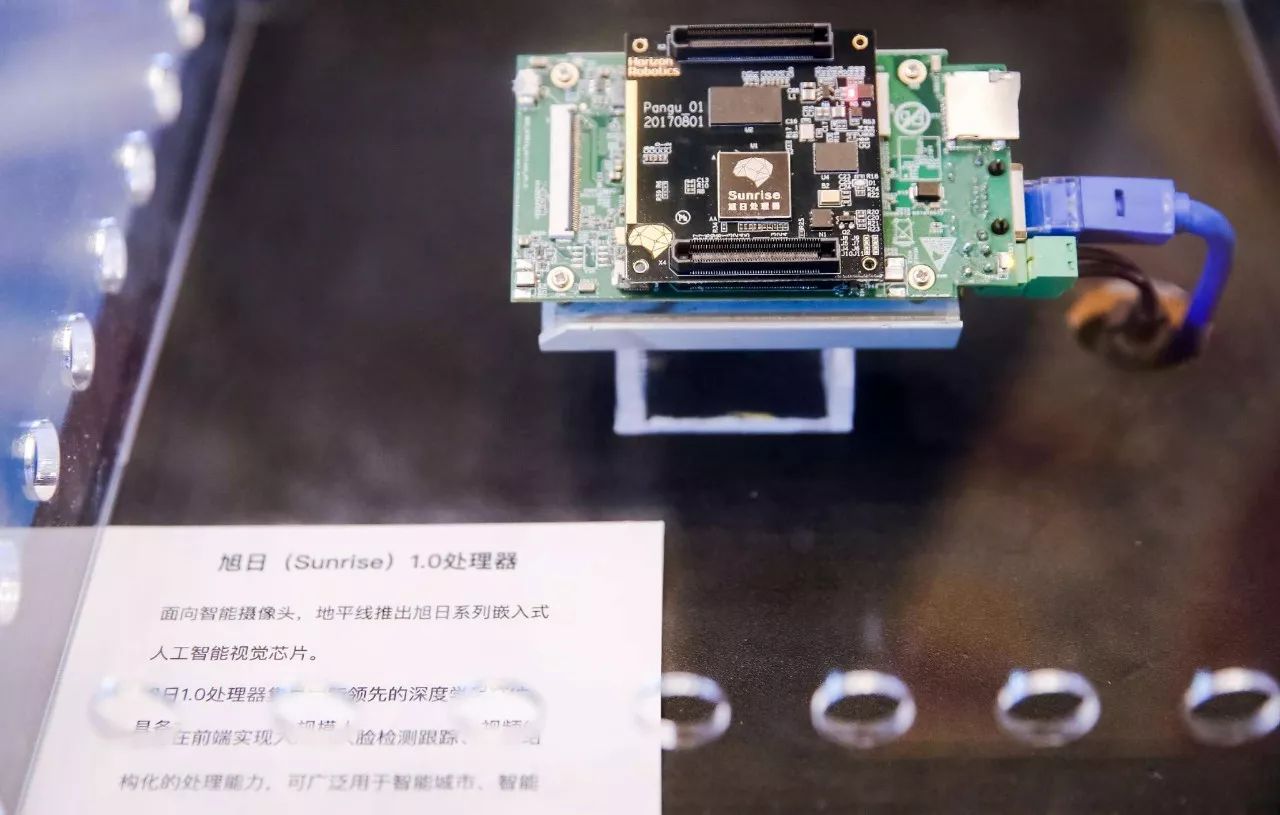

面向智能摄像头的“旭日”1.0处理器则集合了国际领先的深度学习算法,在前端能够实现大规模的人脸检测跟踪、视频结构化,可广泛应用于智能城市、智能商业等场景中。

“旭日”(Sunrise)1.0处理器

基于这两颗“中国芯”,在发布会现场,地平线还相应推出了针对智能驾驶、智能城市、智能商业的“大脑”解决方案。

其中,智能驾驶解决方案,通过对驾驶场景中的目标精确定位,为汽车打造自动驾驶的大脑,实现了车道偏离、车辆及行人碰撞预警等高级别辅助驾驶(ADAS)功能。在发布会现场,地平线搭建了模拟交通场景,供现场嘉宾进行实际体验行人检测,而检测精准度高达100%。据现场相关产品负责人介绍,在实际道路上,目前基于征程1.0的ADAS对车辆、行人、车道线、交通标志的检测准确率均大于99%。

智能城市解决方案可在前端进行高性能、低功耗的人脸抓拍、识别与相关属性分析、视频结构化解析,可广泛运用于车站、学校、商业、楼宇、卡口等安防、泛安防领域。在发布会上,地平线现场展示了基于“旭日”1.0处理器摄像头的实时人脸抓拍和识别能力,在现场复杂的灯光环境下,用移动的摄像头从观众席的几百位观众中寻找出即将上台的演讲嘉宾——地平线首席芯片架构师周峰博士,而它准确地识别出了他。另外,在场外展区设置的实时大规模人脸抓拍体验中,它能够同时抓拍百人以上。

智能商业解决方案,以人为中心进行线下商业运营数据的结构化,实现客流分析、人员ID管理、人货分析等,帮助商业运营体系更加有效地洞见商业运作的本质,指导商业营销,并提升商业运作的效率,进而提升消费者的购物体验,将生意变得简单易懂。

其实,余凯并不是做硬件出身的,他有着二十多年的软件背景,而之所以跨界,进入一个并不擅长、并不是很懂的硬件领域,是因为他相信,人工智能要在社会的各个场景落地、应用,只做软件是远远不够的,要想真正推动人工智能产业的革新,我们需要不一样的思考,要走出自己的舒适区,而这也是地平线所信仰的,走软硬结合地道路,通过软硬件的结合实现具体场景下的效率提升。就像科学天才Alan Kay所言,“真正认真对待软件的人应该做自己的硬件”。

清华大学计算机系教授、中科院院士张钹在发布会现场

中科院院士张钹也坦言,人工智能之所以走到今天,计算机硬件做了不可磨灭的贡献。自从深度学习提出以来,数据密集型的计算在传统硬件架构下的效率非常低,而AlphaGO用两千千瓦的计算机打败了李世石二十瓦的大脑,足以说明,在人工智能用十万倍的功耗为代价“战胜”人类时,发展硬件的需求是多么迫切。而在面向深度学习、面向算法做硬件的尝试中,结果很客观,效率得到了极大的提升。基于此,便有了硬件发展的新思路+用算法+软件定义硬件这同时也是未来人工智能芯片的发展要求。沿着这样的发展道路前进,芯片的结构会越来越类似大脑,从而我们可以将其称之为类脑芯片、智能芯片,而这将是人工智能未来发展的方向。

什么是科技?从本质上可以解释为,发现或发明事物之间的联系,各种物质通过这种联系组成特定的系统来实现特定的功能。通俗来讲,就是将从自然中获得的研究成果应用到解决实际问题中。而由于其所固有的专业性、复杂性等学科属性,从古至今,科技与芸芸大众之间一直有着遥远的距离感:它是一群有着超高IQ的人群徜徉在宇宙的奥妙中探索真理,是与哲学、宗教、艺术、人文等泾渭分明的学科范畴,是实验室中冷冰冰的仪器,是计算机中神奇的0和1。

如果,科技有了温度呢?

你驾驶着一辆自动驾驶汽车,双眼疲惫的你没有注意到前方有行人经过,但依靠人工智能,你的汽车没有与行人“亲密接触”,你不会说,今天通过高斯分布,加上采用关注模型和认知模型,有幸避免了一场不幸,但你会感谢你的有惊无险,而这就是有温度的科技,将科技应用到生活中尽可能出现的每一个场景中,与世界上的每一个人息息相关,关乎世界,关乎你我。正如余凯所言,地平线发布的这款处理器不仅仅是一个冰冷的方块,它是一个有温度的科技,它不仅仅存在于实验室、工厂、或是科技人员手里面的宝贝,它实际上跟我们的每个人都相关,而地平线的愿景就是通过将技术与场景的需求结合,技术与人文结合,使得我们不断地推进人工智能处理器的创新,使它能够在各个场景落地,它让我们每一个人的生活,在每一个角落都变得更加的安全、便捷、美好。

梦,如何能够变成现实?答案是想象力。用想象力造一个梦,余凯也有一个十年的梦,在地平线成立十周年的时候,即2025年,中国道路上有三千万辆L3-L4-L5的自动驾驶汽车。在看到这款用两年半打造出的有温度的“中国芯”,我们似乎有理由相信,余下近八年的时间里,余凯应该会将他的梦编织成现实。