康菊花是谁?

康菊花,女,生于1956年,今年冥诞60周岁。

康菊花生前是石家庄某液压件厂工人。1990年,康菊花34岁,因为工作,她的生活发生了一个变化。液压件厂从井陉矿区迁到石家庄市,康菊花随厂一起迁到石家庄,与丈夫在工厂附近的孔寨村租房居住。生活如常,工作如常。

许多年后,人们回想起这个变故时,可能会发出一声慨叹。死神手中的镰刀彼时已经透出冷冷寒光,但是,人的局限在于,不能后悔过去,也无法预知未来。

1994年8月5日,人们在如常的生活,如常的工作。对绝大多数人来说,这本就是一个稀松平常的日子。17时40分许,38岁的女技术员康菊花如常下班。这一天晚上,也许月朗星稀,也许月黑风高,但都已不重要。重要的是,这一晚,康菊花有如人间蒸发。

6天后,8月11日11时30分许,康菊花的家属及同事在孔寨村西玉米地内发现了她的尸体。这里距她住了4年的出租房一步之遥,但这段距离,足以让她天人永隔,为她画上生命的句号。从此,孔寨村的出租房再也没有看到这位女房客推门而入、生火做饭。生活如常。生活无常。

一个月后,一位名叫聂树斌的20岁电焊工因涉嫌故意杀人、强奸妇女被逮捕。

6个月后,因被怀疑故意杀人、强奸妇女被判处死刑,剥夺政治权利终身,21岁的原电焊工聂树斌被处决。

一名受害女性无辜死去。一个杀人凶手认罪伏法。这是一个如同范文般中规中矩的结局,没有引发关注的额外噱头,没有博人眼球的轰动效应。它让至少两个家庭为此伤心欲绝,但在舆论格局中,它至多只是一个二线城市发生的若干刑事案件中的一个。它会随着案件的终结成为档案库里的几张薄纸,日渐蒙尘,日益褪色,最终沉淀在历史的黑洞中,不再被人提起。

11年后,一个名叫王书金的惯犯落网后,称自己犯了多起案件,其中包括石家庄西郊奸杀案。“一案两凶”令人震惊,而且倘若王书金真是元凶,已经殒命的聂树斌更是令人扼腕。

嫌犯王书金。 资料图

从此,这起原本默默无闻的案件,成为中国司法实践中的一个标本,也成为中国舆论场中的一个重大事件。后续的故事,渐次展开。

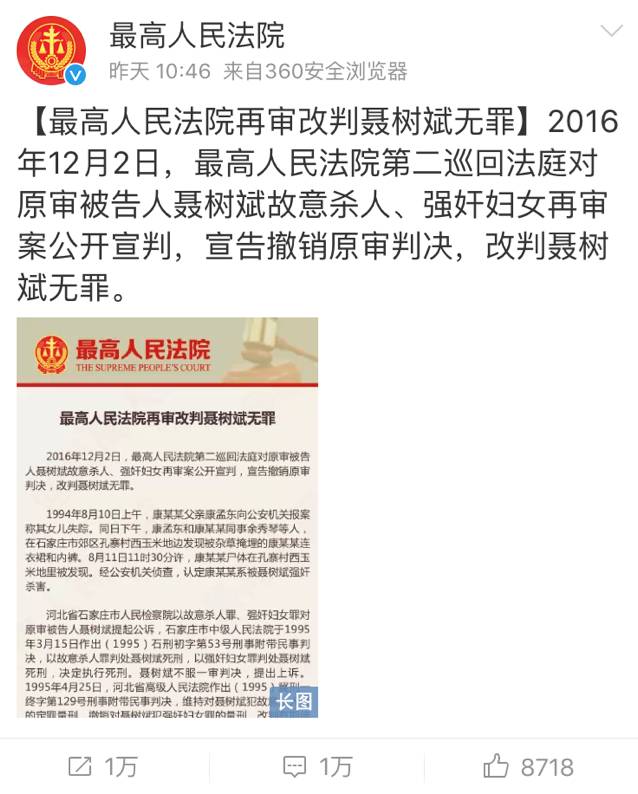

花开花谢,春去春来。事件绵延了又一个11年之后,2016年12月2日,最高人民法院第二巡回法庭对原审被告人聂树斌故意杀人、强奸妇女再审案公开宣判,宣告撤销原审判决,改判聂树斌无罪。

有人欢呼正义的最终到来,有人痛斥迟来的正义不是正义,有人忙于书写自己在事件演进中发挥了的重要作用,也有人或含沙射影或直截了当地指责中国法治的黑暗。

在这场舆论的盛宴中,人们讨论着聂树斌,同情着聂树斌,呼唤不能再出现下一个聂树斌。然而,整个案件唯一可以确认的受害者康菊花却越来越少的被提及,逐渐湮没在各种热火朝天的讨论里。

这样的情形从11年前就已经注定,从那时起,“康菊花被奸杀案”就已经被转换为“聂树斌冤死案”。康菊花之死,没有任何争议空间;聂树斌之死,突然出现了争议可能。

舆论有时候很势利,更多时候很功利,它的天平立刻倒向后者,让人悲哀,又很无奈。