本文由华商韬略原创

首发于微信公众号:华商韬略(id:hstl8888)

作者:熊剑辉

从6年前的深陷困局,到2016年营收十数亿;连续5年在行业最低迷时期,保持全行业增速领先,吴松航带领三元奶粉创造的,是一个再造辉煌的经营奇迹。

2010年底,北京三元奶粉事业部正式成立,走马上任的总经理吴松航,心头却没有一丝欣喜。

他要面对的,是个相当棘手的惨淡局面。

2008年9月11日,被称作“乳业911”的“三聚氰胺事件”骤然爆发,国人对国产乳品的信任土崩瓦解。在这场全行业风暴中,许多知名乳业巨头都纷纷落马。

事件前后,北京三元独善其身,赢得极高美誉度,公司也决定以此为契机扩大规模,在婴幼儿配方奶粉领域大展拳脚。谁知“三聚氰胺事件”后,国人对国产奶粉概不认账,掀起了出国代购、香港抢奶粉的风潮。这一切让三元奶粉猝不及防,2009年、2010年奶粉企业陷入经营困境,经营人员被连续调整。即便如此,却依然回天乏术。

在这种形势下,集团决定将三元奶粉经营体制改组为事业部制,以便形成以销售为核心的经营模式,给予更高的经营自由度。

而38岁的吴松航年富力强,又在奶粉行业里摸爬滚打多年,于是,复兴企业的重任落在了他的肩上。

刚上任,吴松航的眼前只有堆积如山的奶粉和不知所措的员工。情形惨淡如此,吴松航也没有多说话,他拿着工具进仓库,亲手把快过期的奶粉包装剪开。员工们被他的行为触动,跟着他苦干两礼拜,终于把卖不动、快过期的奶粉全销毁。

清完库存再减产,减产之后还要再裁人。吴松航只能狠下心来,一面狠抓产品质量,一面将非生产人员(包括他自己)全派到销售一线做市场,各销售大区只给个总工资。如果奶粉没销量,大家就只能分点微薄的底薪。结果,有的员工受不了这么严格的考核方式,不断有人离职,剩下的都是吴松航的“死忠粉”。如今,三元奶粉某位营销干将回忆说:

我们的家都在这里,要做好了这份工作养家糊口,只好跟着吴总拼命干了。

可减员不能增效,奶粉该卖不出去还是卖不出去。当时,三元奶粉的全国代理商不到100户,连吴松航的老客户、老朋友,接到他的推销电话都拼命躲,急得吴松航心里直冒火。2011年,他干脆到全国各地挨个拜访老客户和零售店,大量走访市场,发誓要找到市场突破口。

在山西,吴松航发现经销商竟然大都是五六十岁的资深客户。他们销售奶粉多年,说起三元却接连摆手。吴松航诚恳地问道:你们为什么不愿意代理三元呢?经销商的答案很简单:

国产奶粉不好卖,会赔钱。

吴松航不死心,他一次次走进超市和零售店,挨个询问消费者:为什么买这款奶粉?答案大都是:“进口的呀!”、“进口的就好吗?”、“进口的当然好啦!”,吴松航接着问:“你能说说好在哪吗?”结果,不论是经销商还是消费者,大部分都哑口无言。

磨破了嘴、跑断了腿,吴松航发现:经销商想卖好奶粉多赚钱,消费者想买安全可靠的好奶粉,但

所有人都盲目认定“洋奶粉就是好”。有市场调查显示,65%的消费者买进口奶粉“毫不犹豫”。至于它们用的原料、配方、工艺和检测技术,所有人既不关心,更一无所知。

吴松航突然明白,中国的奶粉市场出了大问题。

大乱象

作为中国奶粉业的老行家,吴松航对业内弊病的认知可谓入木三分。

多少打着“进口奶源”的光鲜靓丽的牌子后面,是难以掩盖的糟奶源、差工艺、仿配方、零检测,实际上是不折不扣的烂品牌。

奶源问题上,业内有过一次大PK。

2011年6月,被誉为“中国奶业第一炮筒”的广州奶业协会理事长王丁棉,与内蒙古奶协秘书长那达木德之间,爆发过一场奶源标准的“南北之争”。

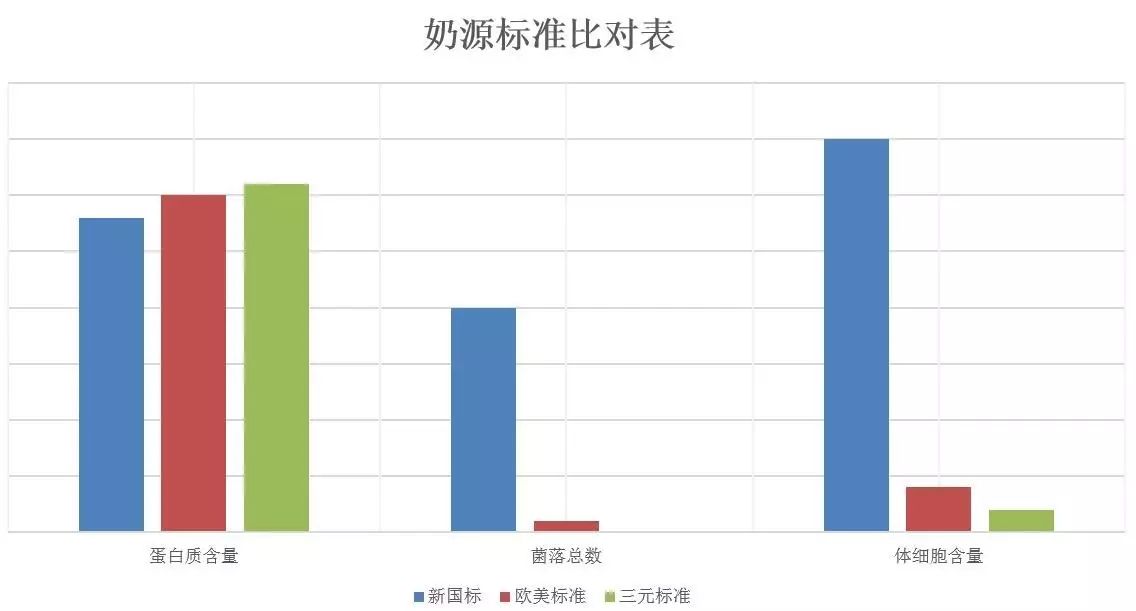

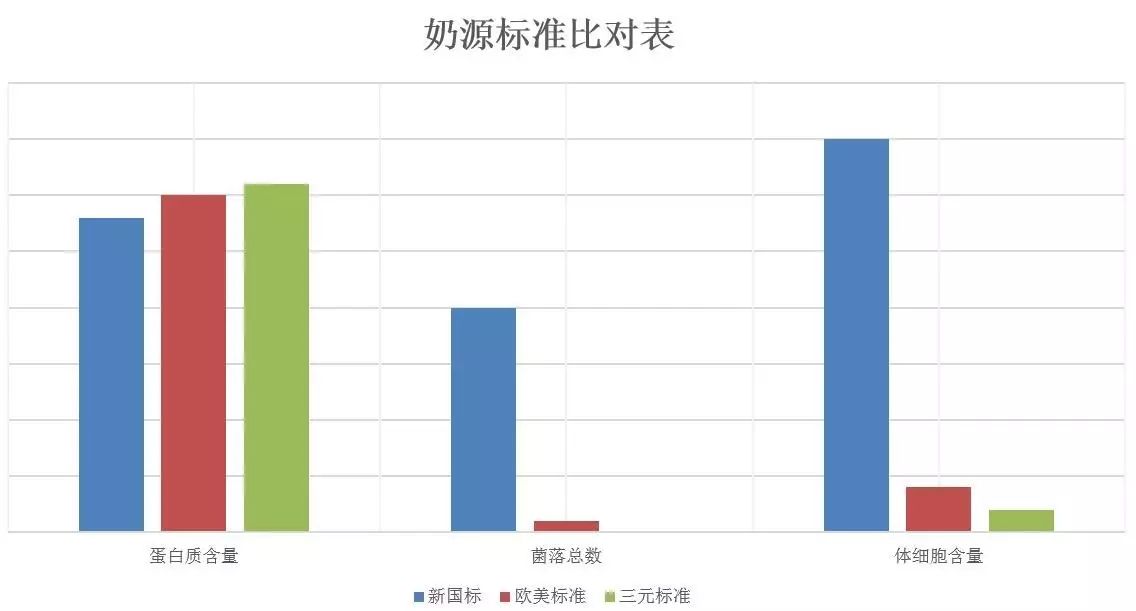

王丁棉认为,2010年6月实施的新版《生鲜乳收购标准》(即新国标),在生乳蛋白质含量、菌落总数上全面“倒退”,还不如1986年的“老国标”,可谓“全球最差”。

这番言论随即引发那达木德的炮轰,声称要按“老国标”,很多奶农的奶统统要倒掉。结果惹得王丁棉再次反唇相讥,称这种奶没营养,不过是“活性物质尸体”,不如喝白开水。

表面看似乎是学术之争,实际上是不同经营模式企业的利益之争:对于自建牧场、有优质奶源的企业来说,他们希望提高标准和品质,实现企业与消费者共赢;但对很多奶源建设不健全的企业来说,奶源品质不可控,高标准就意味着高投入、高成本,“新国标”更符合他们的利益。

“新国标”如此不堪,消费者早就愤而用脚投票,投向进口奶粉的“怀抱”。但吴松航一针见血地指出,

所谓“进口奶源”,很多就是国外进口的大包粉。

以出口到中国最大量的新西兰大包粉为例,吴松航估算它从生产、存储、运输、检疫入关,直至在中国市场销售,前后已过去5-6个月;等奶粉厂家再买来生产、存储、运输、销售,最后到消费者手上,甚至会超过1年。

这样的奶粉不新鲜、没奶味,孩子不爱吃。为解决这个问题,有的厂家不惜在其中添加香精:一为遮盖风味,二让孩子吃上“第一口奶”后上瘾。长期食用这样的奶粉,对婴儿的肝肾将造成不可预知的损害。

实际上,曾有数家洋品牌奶粉被曝陷入“香料门”风波,最终却不了了之。原因在于,香精有上千种之多,如果没有明确标示,很难检测准确。直到2011年,国家明确规定(即《食品安全国家标准食品添加剂使用规定》GB2760—2011):0至6个月婴幼儿配方食品中,不得添加任何食用香料。

这意味着,6个月至3岁的婴儿奶粉中,是允许添加某些香精的。这种乱象让吴松航不禁感慨:“只能各凭良心了!”

糟糕的工艺,更令人不安。

奶粉的生产工艺,主要分为干法工艺和湿法工艺。吴松航发现,在欧美澳的正规名牌奶粉企业中,普遍采用湿法工艺;而中国市场销售的大部分打着所谓“进口奶源”旗号的奶粉企业,却采用“独有”的干法工艺:买上大包粉,加入各种营养物质、微量元素,再充分搅拌后装罐,奶粉就生产出来了。

这种工艺,不养牛、不挤奶、投资小、收益高、见效快:投入少量资金,买个搅拌罐、包装机就能开工;只要买入的是进口大包粉,还能堂而皇之打上“100%进口奶源”的标签。

消费者不明就里,自然疯狂抢购。

有人认为,干法工艺的奶粉同样符合国家标准,不过比湿法工艺口感风味上略差,实则不然。

2013年,某品牌奶粉被曝某维生素超标数倍,引发恐慌。随后,再度送检的样品显示没超标。外行看来,这事蹊跷。但内行一看就明白,没哪个厂家会故意增加成本,过量投放营养素——这就是干法工艺搅拌不匀所致:婴儿奶粉中需要添加多种微量元素,有的甚至需要用天平精确计量,再投放到几吨奶粉中。

如此搅拌,很可能造成某几罐某些微量元素超标,有的又根本不足。多了少了,孩子都会营养不均衡,导致发育不良或莫名患病。“那能给它搅均匀了才怪呢!”

国产品牌不行,那洋品牌肯定好吧?未必。

“三聚氰胺事件”后,中国人对进口奶粉需求暴增,洋品牌疯狂进入。有统计显示,全世界有70多家乳品企业、近2300多个进口品牌掘金中国,仅新西兰品牌就多达数百个。媒体曾报道,不少洋品牌,其实是中国人跑海外注册的“假洋鬼子”,注册地甚至在汽车修理厂或厕所旁边。只要在海外成功注册,在国外或中国找个代工厂,统统“干法”制造,利润惊人。

由于有利可图,有些所谓的海外大品牌也干着类似的事。它们号称“来自美国”、“来自德国”,但在海外市场,你根本见不到这个牌子,它们只是“特供”中国。

吴松航曾亲眼目睹类似此类乱象。2013年,他作为企业代表,陪同农业部长韩长赋参加“中国-新西兰第五届乳业对话”,结果在参观一家奶粉企业时惊讶地发现,这个厂竟然也用干法工艺,规模极小。吴松航问老板,干法工艺在新西兰合法吗?老板说,我们给30多个品牌做代工,产品只卖到中国。当吴松航想看看他们的检测设备和化验室时,老板直接表示没有,是当地抽检,并解释说产品直销中国,海关会检测安全性,自己企业不用检。这让吴松航大吃一惊:

海关做的主要是检疫,而不是配方,中国人花大价钱买的所谓进口品牌竟是这样,真是天底下最可悲的冤大头!

那么,我打“飞的”亲自从国外超市带回正规大牌洋奶粉,肯定好吧?吴松航表示,也未必。

2012年,香港某研究机构与某国际大品牌爆发惊天口水战,称其一款奶粉可谓“全球最差”,连中国“新国标”都没达到。双方对簿公堂后,将婴幼儿奶粉中一项重要差异暴露出来,这就是“乳清蛋白”与“酪蛋白”比例之争。

乳清蛋白被誉为“蛋白之王”,营养高、易吸收,是举世公认的优质蛋白补充剂;酪蛋白同样是牛奶中的重要营养,但分子颗粒坚硬致密。所以,

中国婴幼儿奶粉相关法规规定,婴儿奶粉中的乳清蛋白与酪蛋白比例,要达到6:4;但国际上,对此没要求。

这种差异导致的结果是,中国宝宝肠胃不行,酪蛋白多了易腹泻,但外国宝宝不存在这个问题。

吴松航大量研究进口奶粉后发现,人种、体格、饮食结构的差异,大量体现在奶粉的精细配方上。媒体也曾经报道,日本人海鲜吃得多,所以奶粉中锌含量低;美国人牛排吃得多,所以奶粉中铁含量低;欧洲人奶酪吃得多,所以奶粉中钙铁锌不足。但中国宝宝普遍缺乏锌铁碘,

“人家洋奶粉是给自家孩子喝的,怎么可能设身处地为中国人考虑?”

市场彻底摸清了,吴松航决定打出“国粉三元”大旗。这个男人憋着一股劲说:

“一个卫星上天、蛟龙入海的民族,怎么就做不出一罐响当当的好奶粉?养孩子还要靠外国人,这简直是天大的耻辱。”

当其他乳业巨头生怕跟国产奶粉沾上丁点关系、纷纷跑到海外“曲线救国”,宣称自己是进口奶源时,

三元偏要立足中国,发誓做出让中国人自豪的绝世好奶粉。

绝世好奶粉

知道差奶粉差在哪,好奶粉也就清楚了。

吴松航提出三元好奶粉的标准就是:

好奶源、好工艺、好配方、好检测、好口碑。

即:首先是优质安全奶源,奶源是品质基础;第二,要采用低温湿法工艺,确保原料新鲜、营养均衡;第三,专业研发,能研发出符合中国宝宝体质的科学配方;第四,要有严格的检验检测能力,这是对奶粉品质的保障;第五,在历次乳品安全事件中均有诚信档案和良好口碑,这是好奶粉的品牌“基因”。

由此,吴松航成为创立

“中国好奶粉标准体系第一人”。

好奶源说起来简单,但很多业内人士都不清楚,但这事让吴松航捋明白了。虽然里面专业参数多,消费者主要看

蛋白质含量、菌落总数含量、体细胞含量这三大指标就可以。

蛋白质含量,就是牛奶营养程度;菌落总数,说白了就是细菌含量;体细胞含量,指的则是奶牛乳头发炎前期产生的类似化脓物含量(因为奶牛每天被挤奶,乳头得不到休息会发炎,机体出于自我保护产生体细胞,心疼奶牛一分钟),它给牛奶带来的主要问题是异味儿。

纵观三大指标,三元的原奶标准控制达到了非常优良的水平:蛋白质含量达到甚至超过3.1克/100克(“新国标”为2.8克/100克,欧盟标准为3.0克/100克);菌落总数低于1万个/毫升(“新国标”为200万个/毫升,欧盟标准为10万个/毫升);体细胞含量低于20万/毫升(“新国标”对此没要求,欧盟、澳洲标准为40万/毫升,美国标准为75万/毫升)。

奶源上,三元标准彻底碾压欧盟,更是将“新国标”远远甩在后面。

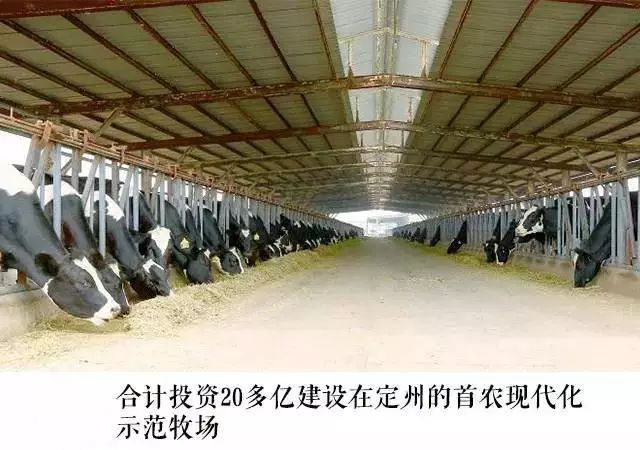

可标准不是吹的,为了奶源达标,三元奶粉采用的奶源,来自自控自建的北京绿荷奶牛养殖中心,彻底杜绝牧民散养、奶源不达标等乱象。

目前,牧场引进的荷斯坦奶种牛、娟栅种牛,每头价格都贵比奔驰。

整个牧场还在不断扩容,建成后将成为国内单体规模最大、产奶量最高的奶牛牧场。

即便是好奶,三元绿荷牧场每天还要倒掉好几吨。因为刚挤出来的前端奶,含菌量和体细胞都较高。于是,牧场干脆把前端奶拿来做检测,判断奶牛健康与否,积少成多,一年下来,最后倒掉的奶足有几百吨。虽然生产成本增加了,但是产品质量却得到了最严格的保障。

有了好奶源,还得有好的湿法工艺。

湿法工艺不难理解,就是在新鲜的生牛乳中,添加营养物质和微量元素后充分搅拌,再通过先进的低温蒸发设备,让原料奶在85摄氏度左右蒸发水分、喷雾成粉。这种工艺只能用最新鲜的牛奶,能带来最新鲜的口感,并确保营养物质被均匀搅拌,避免了干法工艺某些不可控的隐患。

在吴松航看来,湿法工艺最大的优点,在于营养素混合均匀和奶粉新鲜度。三元奶粉的现代化样板工厂,采用了目前世界上最先进的德国四效降膜蒸发设备,最大化保持了牛奶最珍贵的营养活性。而“干法死奶”,除了能补点钙,把牛奶中多种有益人体、杀菌消毒的活性蛋白干掉了,“这是很多消费者根本不了解的”。

某些“大包粉”经销商,曾专门跑来劝说吴松航做干法奶粉。这种“100%进口奶源”,不养牛、无牧场,投资少、收益高,国家又不是不允许,企业有钱干嘛不赚?吴松航的理由很简单:

“我们都有孩子,为自己的孩子做一款好奶粉,这就是我们的标准。”

“为了孩子”说起来容易,为了探究适合中国宝宝的营养配方,北京三元技术中心攻坚克难,得到了国家科技部和北京市科委的支持,“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”就依托三元的技术研发中心而建立。这个200多科研人员的团队,在北京、河北、河南、江苏、湖南5个省市搜集母乳、分析数据,历时数年,建成了至今为止数据最齐全的“中国人母乳成分数据库”。

这套数据有多强?

简单说,就是把中国人母乳的核心机密搞到了手。

举个例子,在母乳喂养条件下,0-6个月婴幼儿的肠道微生物、肠道菌群等基础数据,全按照月龄变化被记录分析,生长发育、肠道菌群与喂养方式之间的关联被比较分析。在数据基础上,三元才能“智造”出最接近于健康母乳的配方奶粉。

奶粉检测方面,三元的苛刻几近“变态”。

在国外,奶粉检测通常只有30项左右;中国人被“奶粉事件”吓怕了,国家规定的婴幼儿奶粉检测项目,已经是全球最严的标准,检测项多达66项。

但三元的检测项目更多,其中生牛乳52项、奶粉108项。由于项目实在太多,检测成本很高,这在其他企业根本不可想象,但是三元奶粉一直在坚持这个最严格的标准。

这是婴幼儿奶粉安全的最后一道防线。这不仅是因为吴松航亲眼见识过“假洋鬼子”不检测的乱象,更深知在不合格的奶粉中,暗藏着比“三聚氰胺”更狠毒的“杀手”。

2007年,新西兰某大品牌进口的270多吨奶粉中,被检出阪崎肠杆菌;2012年开始,国内众多奶粉品牌,接连在食药监局阪崎肠杆菌抽检上“触礁”,乱象延续至今。

由于阪崎肠杆菌会引发婴儿脑膜炎,一旦感染,死亡率高达50%。而消费者对不合格奶粉的“超级风险”,基本处于无知状态。

这种涉及安全风险的事,三元奶粉永远最警觉。国内外奶粉安全有任何风吹草动,三元马上将其添加为风险监测项,从不纠结什么“国家标准不要求”。在吴松航看来,“所谓的标准,无非是对之前事故的纠正,所以它肯定是滞后的”。这种跟着标准屁股后面跑的事,三元不做。于是,抱着侥幸心理、“符合国家标准”的友商,统统成了三元标准的“垫脚石”。至于成本,吴松航看得很清楚:

“品质安全、品牌诚信,这才是企业最高的成本。”

老北京都知道,三元历来是“两会”、中南海、人民大会堂和北京重大政治经济文化活动的乳品特供商。

这种品牌地位,决定了三元必须万无一失,绝不能拿品质和品牌去赌。

从2011年至今,中国乳制品工业协会推出“月月抽检”活动,三元奶粉没出过任何闪失,全部合格。

但吴松航显然不满足于此,他坚持

“品质重于营销,优质大于合格”

的理念,三元奶粉市场的发展,不是靠几个营销概念忽悠,而是靠脚踏实地的韧劲,靠优质的产品质量。三元奶粉如此执拗地坚持优质,营销上可能是点“慢”,但吴松航坚信,“眼前的竞争都是浮云,尘埃落定后,只会留下品质过硬的企业”。

谁也没想到,造出绝世好奶粉的“慢”三元,干出了火箭飙升般的速度。