西装有没有「活」的感觉,源于人们对材料质地、工艺效果及穿着心理的全方位感受。

把定制的西装放在工厂,用流水线的生产方式缝制而成,已是业内常态。有人认为这样做出来的西装没有「活」的感觉。

对于西装这种「活」的感觉,产生的原因主要是比对了用手工作坊的方式单独缝制的手工缝的西装,和工业化批量流水线作业生产的机器缝的西装。

下面从西装的面料、工艺和最终效果引发的心理感受这三方面,描述手工西装那「活」的感觉指的是什么,以此来说明为什么流水线生产的西装,不容易有「活」的感觉。

在很多介绍手工西装的文案中,都能看到这样的论述,手工缝制的西装就像人的第二次皮肤,让人产生这种感觉的主要原因,就在于面料质感得以最大程度的保留了原始风貌和特征。

西装的面料多选用精纺毛织品,精纺毛织品的品种、档次虽多,按其风格和用途,可大致分为冬季面料和夏季面料两类。两类面料的手感不尽相同:冬季面料的手感以滑糯、挺括、丰满柔软为主;夏季面料则比较重视轻、薄、挺爽和挺括。

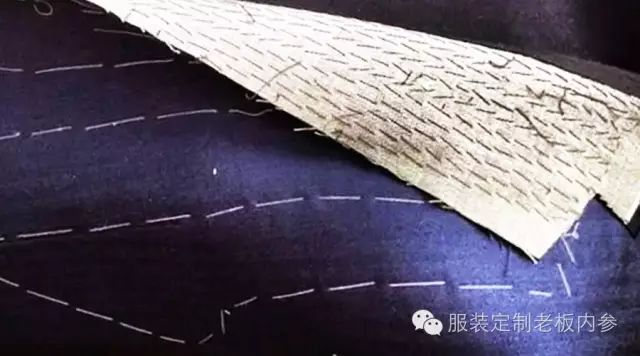

手工缝制西装,

无论使用哪种面料,

都会尽可能不用粘合衬让面料保持挺括,而是靠手工缝缀的

麻衬、毛衬、布衬等做成「骨架」

。这样做可以最大限度的保留面料最原始的质感,由于有衬布支撑,即使面料是平的,也貌似有筋骨支撑一般,随着人的活动,面料仿佛也「活」了过来,显得轻盈而飘逸。

反观工厂以流水线的生产方式缝制的西装,为了作业的便宜性,

一般都会在西装面料里面粘覆一层粘合衬。这样即使

在温度差异较大的生产环境下,在不同的机器设备间来回流转的西装,

面料会相对比较稳定,

不容易变形。但这也造成了西装面料失去自己的个性,变的僵硬、死板、没有筋骨、缺乏生命力。

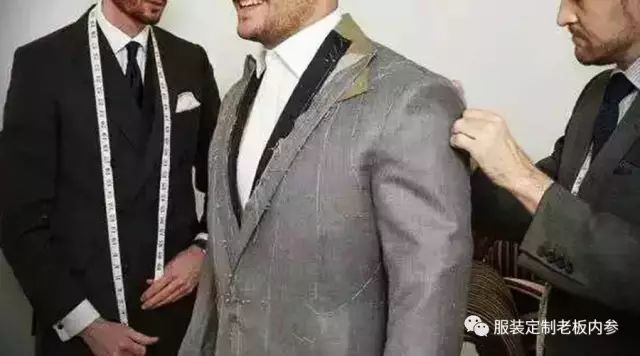

从工艺的角度上看,手工缝制的西装,在细节上并没有机器缝制的那样规整,但恰恰是这种不规整,让人感觉手工西装显得更加灵动、飘逸、转折自然。当主流产品是以手工缝制为主时,规整的造型和结构更容易赢得人们的青睐,反正,当充斥着大量规矩死板的产品时,人们又会开始追求手工带来的活泛感。

若单纯从手艺的角度上看,

手工缝制的西装

并没有什么稀奇的,除了裁剪,无非是对西装裁片的组合过程中,需要的熨烫与缝合而已。使用熨斗对面料进行归拔整烫,可以将一块平面的面料,按照人体的造型,凹凸有致,这一点机器也能做到,只是需要借助统一的模具,不能很好的贴合客户的体型罢了。

手工西装的缝合则是根据西装各部位的要求,运用各种针法,如:藏针法、撩针法、纳针法、三角针法等将裁片缝合在一起。这一点大多数机器也能做到,只是机器在弧型的表现力上略显不足。

比如在手工纳驳头时,一开始就考虑到要让驳头处翻折的更加自然,因此在缝制时,就会手动的让驳头衬与衣身面料直接形成一定程度的错位,从而让驳头做好后就是翻折的状态,并且几乎无法靠手扳平。