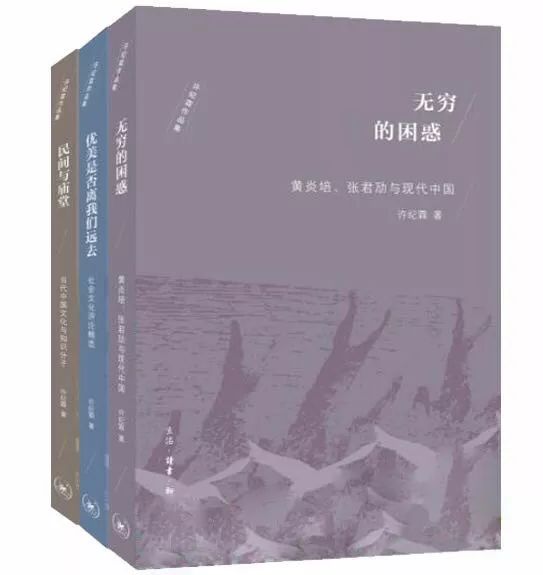

许纪霖作品集第一批三本最近由三联书店出版。今日刊出作品集的总序和其中两本《民间与庙堂》、《优美是否离我们远去》的内容简介和目录,另一本《无穷的困惑》的再版序言将在下周刊出。

假如一个人的学术生涯,可以从考大学那一年算起的话,那么,从1977年到今年,恰好是40年。今年我又刚好年满花甲,似乎到了为自己的学术研究作一个阶段性盘点的时候了。感谢三联书店,给了我一个出版系列作品集的机会。本系列分为三册,第一册《无穷的困惑》,是1988年出版的处女作,是我最早研究中国知识分子的专著;第二册《民间与庙堂之间》,是对当代中国思潮与知识分子的思考,第三册《优美是否离我们远去》,是我的文化评论集精选。这三册作品集,跨度从历史到当下,从思想到政治,从文史到哲学,见证了我作为一个学者的狐狸性格。

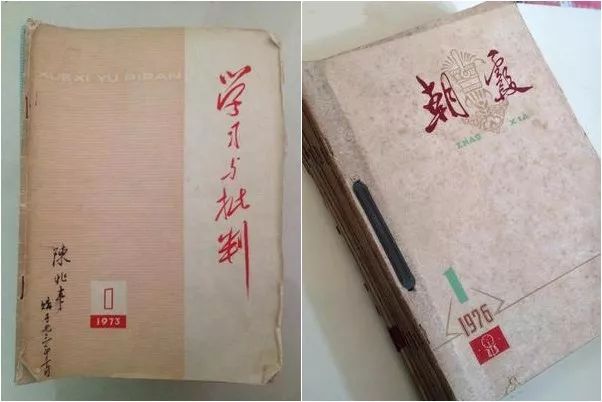

这一狐狸性格,从我入学的第一天起,就奠定了某种基因。在中学时期,我原本是一枚文学青年。1970年代文革期间,上海有两本著名的刊物,一本是文学刊物《朝霞》,另一本是时论刊物《学习与批判》。能够在上面发文章的,在一个中学生眼里,都是不得了的大人物。相比较而言,我更喜欢《朝霞》,也曾经将自己稚嫩到不堪回首的小说向杂志投过稿。当1977年恢复高考的消息传来,我的第一志愿毫不犹豫填上的,便是中文系,当一个作家。可惜命运阴差阳错,将我录取到了华东师范大学政治教育系。当时的政治教育系,囊括后来的五个一级学科:哲学、经济学、政治学、法学、社会学。学的课程颇为庞杂,从马克思、恩格斯、列宁、斯大林的经典著作,到上述五大学科的基本知识,皆一一涉猎。我的广泛兴趣和跨学科视野,就是在本科学习时搏下的种子。

1982年大学毕业留系任教,组织上分配我从事中国民主党派史的教学和研究。我对民主党派兴趣不大,而民主党派中那些大知识分子的历史命运却强烈吸引了我,于是五年时间埋首图书馆,坐冷板凳,研读史料。不过,我的个性,犹如梁漱溟先生所言,乃“问题中人”,而非“学问中人”。“学问中人”,关心的只是历史真实,将“是什么”搞清楚,便一了心愿。但“问题中人”却不满足于此,非要刨根追底,在史料背后寻找终极的动因,追问“为什么”或“何以如此”?假如只是满足于“是什么”,专业的知识足矣,有一套史料的收集、考证和比勘功夫,便能成为一个不错的专家,但要能够从“是什么”深入到“何以如此”,专业的功夫就远远不够,需要更广博的知识背景和综合眼光,才能对复杂的历史成因有一个深入的分析。历史学不仅在于“求真”,而且也在于“求解”。史实总是支离破碎的,只有置于一定的理解图景,镶嵌在各种文化、政治和社会网络之中,整体的真相才会浮现出来,从这个意义上说,没有理解,就没有真相。

上个世纪80年代我对民国时期知识分子群体和个案的研究,借助当时的中西文化比较的时代大背景,将知识分子的心路历程和人格变迁置于新旧文化的矛盾冲突之中,围绕为何中国知识分子缺乏独立人格这一中心问题,几篇文章一发表,不期而然地引起了学界的广泛反响。与其说是这些少作在学术上写得多少好,不如说切中了若干时代的大问题。

十年之后,待我读到张灏教授以及他的老师史华慈教授的思想史研究,突然有一种被照亮之感,我才明白,我在80年代完全不自觉的尝试,其实是一种“以问题意识为导向”的研究方法。没有问题意识,就等于一篇文章失去了灵魂,看上去规范完整,条理清晰,其实只是一种编年史式的表层真实性,有时候还会形成一种作者意识不到的虚假的因果关系。有明确的问题意识,研究者才会紧紧围绕问题核心,筛选(而不是铺排)史料,步步分析,最后对核心问题作出自己有创见的回答。史华慈教授和张灏教授在这方面作出了典范性研究,我将之称为“以问题为中心的思想史研究”。

在我遭遇史华慈和张灏之前,我的研究其实是没有家法的“野路子”。所谓“野路子”,乃是类似今日所谓的“民科”,天马行空,独往独来,没有明确的学术传统,也不遵守一定的家规家法。大凡“民科”,都有不凡的天分,但仅仅凭一己之聪明与勤奋,能够解决的问题终究有限,往往是最得意之处,前人其实早就有很好的论述。学术的进步是累积的,总是在一定的研究范式下的点滴进步,即使发生范式革命,也是在原有范式基础上的突破,而非像孙悟空那样从无到有从石头里蹦出来。对自己的学术传承越早有认同,就越能有一种学术自觉。我在上世纪90年代中期从知识分子转向思想史研究,将知识分子与思想史研究结合起来,接上的正是这一“以问题意识为中心”的研究家法,至今受益良多。当然,任何一种家法,即是赐福,也是限制,遵循传统,又不拘泥于传统;在家法之中,又超越家法,这是更高境界的突破。

大凡一个成功的研究延续一段时间,便会产生依赖路径,研究者驾轻就熟,不断重复自己,即使想有所变化,也感觉身不由己,孙悟空跳不出如来佛的手掌心。我在上个世纪80年代末、90年代初就经历了一场类似的危机,虽然约稿不断,但感觉自己已经江郎才尽,而我最讨厌的,乃是同一个模式的生产与再生产。怎么办?在这个时候,最好是“后退一步,远眺彼方”。我在90年代初,邀集一批学术上志同道合者,如贾新民、孙立平、高华、杨念群、严搏非等,一起撰写《中国现代化史》。我负责总论和战后国民党两章,借此机会,从知识分子的研究走向更广阔的历史与政治舞台,鸟瞰20世纪的中国。有了这段登上山巅的经历,当我90年代末重新回到知识分子研究领域,视野和格局比之前开阔许多,不仅从文化的维度,而且从思想与政治的互动来思考知识分子在中国的历史命运。一个学者在研究过程当中遭遇瓶颈是经常的事,在“山重水复疑无路”的困境时刻,与其苦思冥想,钻牛角尖,不如暂时放下,跳出来“远眺彼方”。当你将镜头拉开,拓宽视野之后,只要心中存着问题,往往会不期而然地发现“那人却在灯火阑珊处”,有“柳暗花明又一村”的意外惊喜。

一篇文章的灵魂是问题意识,问题意识究竟何来?一个源头是对历史本身的观察与了解,你所知越多,便越加能够如胡适所说“在不疑处有疑”。然而,历史是上几代人的经历,对研究者而言皆是“所闻之世”,缺乏亲身的感受,倘若仅仅阅读资料,很难还原出活生生的历史真相。经常会碰到这样的情形,有些研究共和国史的年轻学者,掌握的都是真实的档案资料,但描述的整体图景却是似是而非,让与经历过那个年代的老一代学者感到啼笑皆非。历史学如同文学、科学一样,同样需要想象力。想象力的一部分真实性来自于历史,另一部分却来源于对当下的感受。一个学者越是对当下的语境有深刻的感受和真切的情怀,他对历史的理解就越具有穿透力。历史之于现实,是借鉴之镜,现实之于历史,又何尝不是如此?我这些年的研究,经常游走于历史与当下之间,当下的社会文化观察与近代的历史研究,并非互不相干的两张皮,而是有其内在的历史脉络所在,倘若你对历史与现实只知其一,必定找不到二者的隐秘逻辑。从历史思考现实,从当下返观过去,不啻是我的研究特色,个中的经验可以为年轻学者参考借鉴。

刺猬有一知,狐狸有多知。当以赛亚·柏林以刺猬和狐狸形容学者的不同气质的时候,只是说明刺猬为学严谨专一,热衷于建立体系,而狐狸治学潇洒广博,对什么都有兴趣而已。刺猬更多的是收敛性思维,而狐狸的特长是发散性思维。刺猬与狐狸,各有短长,无高低之分。少年时代的作家梦想和大学的多学科训练,虽然让我兴趣广泛,在气质上更接近狐狸,但这些学科与传统的文史不同,多是概念性、体系性的哲学社会科学,它们又让我在思维和表达上接近刺猬。在90年代末,为了思想史研究的严谨性,我曾经苦读过政治哲学,一度迷恋于约翰·罗尔斯,体系之于我,不是完全没有吸引力的。然而,我最欣赏的,依然是以赛亚·柏林那样的挥洒自如、散而不散的为学风格。刺猬对于我,只是“用”,而狐狸,才是“体”,可谓狐狸为体,刺猬为用。因而读者可以理解,我的作品集表面看起来散漫无边,但在我看来,应该是形散神不散,背后所指向的是同一个,即知识分子的家国天下关怀。

是为序。

作者谨识

2017年酷暑于沪上樱园

书名:民间与庙堂

作者:许纪霖

出版社:生活.读书.新知三联书店

出版时间:2018年01月

“居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君”,中国知识分子的千年上下求索,到了当代受到了更为严峻的挑战。知识分子的生存处境和社会尊严受到世俗化的不断冲击;随着中国日益卷入全球化国际经济政治秩序,知识分子内部的分歧也日益增大。知识分子应该怎样在知识被高度专业化、文化被商业操纵和元话语被解构的时代存在?作者通过探讨当代人文精神的危机、几代知识分子的精神求索、启蒙的分化及其内在悖论等论题,剖析了当代中国文化和知识分子精神史的复杂面向,对这一问题做出了深刻的回答。

第一编 世俗化时代的人文危机

人文精神在俗世中的意义 3

精英文化的自我拯救 9

失落了的终极关怀 18

何种文明:十字路口的抉择 47

第二编 当代知识分子的上下求索

20 世纪中国六代知识分子 67

公共知识分子如何可能 74

我们这一代知识分子 112

“我是19 世纪之子” 119

第三编 后现代终结现代性了吗?

“现代性”是否真的终结了? 135

后殖民文化批评之批评 142

后现代思潮在中国的意义 153

独白还是对话? 164

第四编 社会文化思潮之批评

启蒙的自我分化 173

启蒙如何起死回生? 195

儒家宪政的现实与历史 209

启蒙为何要与轴心文明接榫 238

两种启蒙:文明自觉,还是文化自觉? 254

书名:优美是否离我们远去

作者:许纪霖

出版社:生活.读书.新知三联书店

出版时间:2018年01月

大众文化、青年性格,专业信仰、工匠精神,欧洲历史、贵族精神,大陆文化、台湾文化……这些关键词引领着我们,从俗世社会的内在紧张、家国天下的关怀、南北城市情、港台文化风等方面,探究和阐释个人、社会、世界乃至宇宙的根本之道,对知识分子崇高话语的意义进行思考,为社会文化的自我反省和批判提供一种精神的参照。

一,俗世社会的内在紧张

大众文化的冷峻反省 3

大众文化时代的青年性格 13

终极关怀与现代化 20

世俗化与超越世界的解体 30

21 世纪的世界:世俗化与宗教的永恒冲突 39

二,家国天下的关怀

信仰、专业和卓越:从文化角度解读“工匠精神” 57

市民社会与日常生活中传统礼仪的传承 72

“9·11”事件与全球正义 79

两个美国与政治自由主义的困境 101

从东邻日本看高扬传统的得失 112

从欧洲历史看贵族精神 124

三,南北城市情

魔都与帝都:近代中国双城记中的知识分子 133

上海文化传统与现状的反思 143

上海城市文化的多歧性格 155

城市风情依旧,文化何处寻觅? 169

中国城市空间与城市文化的反思 175

四,港台文化风

文化与文明:上海人与香港人 187

两难困境中的殖民历史遗产 190

香港:文化大都市之梦 194

亚细亚孤儿的迷惘:四代台湾人的文化与身份认同 201

五,一个非批评家的文化批评

希望的春天与绝望的冬天 213

虚妄的都市批判 221

俗世中的时尚 229

优美是否离我们远去?

——关于“张爱玲热”的断想 236

无奈中的美丽神话 245

撰文 | 许纪霖

特约编辑 | 耐思书店