「成功的人生不是赢在起点,

而是赢在转折点」

之前与读者聊天,曾不止一人表现出以下的担忧:

-

在同一家公司日复一日做着同样的工作,薪水也在原地踏步,感觉生命在一点点被浪费?

-

对当下的工作失去兴趣,不由自主地产生“职业倦怠”,工作的价值到底是什么?

-

羡慕别人赚得盆满钵满,却总嫌自己的薪水低,究竟自己值多少钱?

-

受制于自己的经历与背景,感觉遇到了职业人生的天花板,这样下去到底什么时候算是头?

-

没有稳定的收入,拿什么来“裸辞”?想跳出旧公司熟悉的环境,但如何保证下一家公司不是个“坑”?

没错,刚刚进入职场的时候,每个人都青春激扬,甚至内心深处有点自命不凡。但是,随着时间不断拉长,即使是同班同学、能力非常接近的一些人,

他们的心态、思维与财富能力却会产生越来越大的差异,甚至形成难以逾越的鸿沟。

工作一段时间后,很多职场人会感觉力不从心、郁郁寡欢,感觉每天都是煎熬。

或许有人会说,不要急,慢慢来,刚毕业一个月挣几千,渐渐变成几万块,正常情况下你我都能做到。然而,问题是,很多人到达一个数字就停摆了。

这,就是我们常说的“职场瓶颈期”。

据2017年调查显示,63%的人预计全年薪酬上涨不超过10%,更令人恐慌的是,年龄越大,面临的经济压力越大,而职业竞争力下降。

让人焦虑的不是问题本身,而是看待问题的视角

出路在哪里?出路在心智!

人总是从平坦中获得的教益少,从磨难中获得的教益多;从平坦中获得的教益浅,从磨难中获得的教益深。

有句话说,人生就像S型,转角才能见风景。

一个人没有钱、没有经验、没有阅历、没有人脉,这些都不可怕,关键在于你看问题的视角。

对于人生的大小问题,有的人把它看作瓶颈,而有的人则把它当成机会。

这一切,取决于是否敢于突破“自我设限”!

而有一个人,就是这么实践的。

他,就是自诩为“斜杠青年”的邱力。

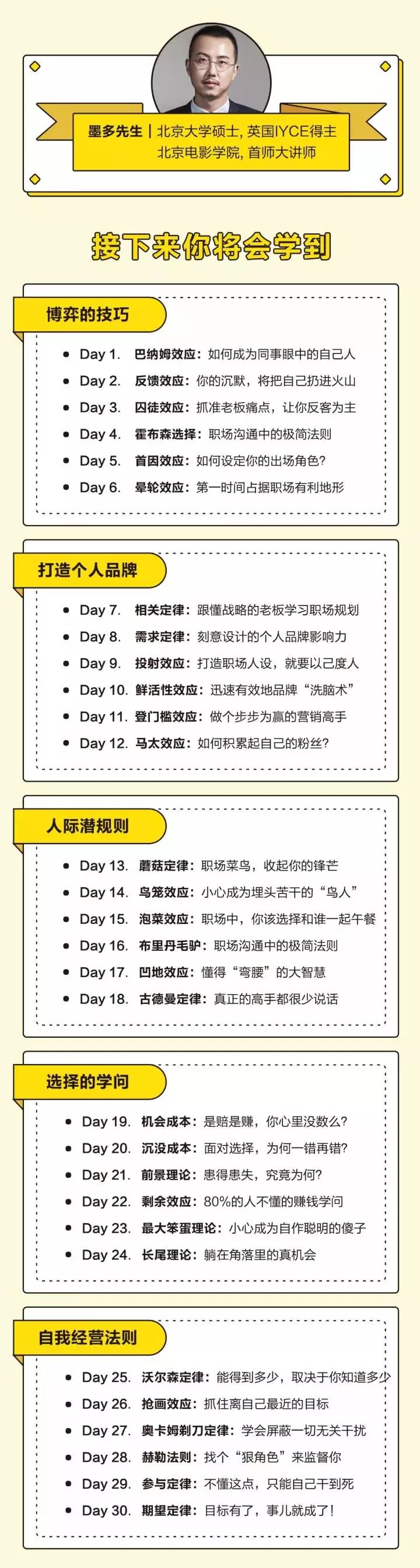

- 墨多先生 -

邱力,有个笔名叫

“

墨多先生”

,但熟人都戏称他为

“溥仪”

,因为他的鼻梁上总是挂着一副颇具历史感的圆眼镜。

在周围人的眼中,拥有

北京大学硕士

学历的他,是一个典型的

“斜杠青年”

,从设计师—产品经理—专栏作家—大学老师—创业者,甚至业余时间研究心理学,他总是敢于不断挑战未知的新事物。

有人说他是“别人家的孩子”,可事实上,他的一切行动是源自于

对于“安全区”的焦虑。

邱力出身于一个普通的工人家庭,从小成绩平平,没有别人想象中的“天生丽质”。用他的话说,“打小生活在泥堆里,父母根本不指望自己有多大出息”。

考上北大,并非是上天的眷顾。

事实上,他连续2次高考失利,甚至没有过一本线。那时候的他心里充满了无望与焦虑,甚至曾一度染上了“习得性无助”,根本不知道自己该往哪里去?

所谓习得性无助,其实可以理解为当一个人经历过多次尝试后,始终都无法完成预期的目标,索性就不再尝试了。

面对自身的不足,到底是该坚持还是放弃?

然而,当他每每看到假期回家的同学炫耀其在大学的美妙生活时,邱力就问自己,是否甘心在最好的年华里做一个朝九晚五的流水线工人?

于是,他边打工边学习,利用所有的闲余时间苦读专业。最终,才成为了朋友眼中的“天之骄子”。

这是他第一次感受到绝地反弹的满足,也更加深刻的认识到:

决定一个人命运的并非起点,而是转折点!

考上了北大,原本在外人眼里就是进入了人生的“安全区”,然而,邱力却清楚的明白,如果只是按照教室里的学习模式,他毕业后只能找到班里垫底的工作。

拼学习成绩,他肯定比不过班里的其它同学。所以,他必须在大学期间涉猎更多看似“无用”地信息,并清晰找到自己的兴趣及目标。

于是,他期间跑到隔壁的民族大学

偷师美术设计

,晚上回宿舍熬夜接活儿;闯进师兄办的创业协会,跟一个IBM的师兄

创办电商平台

;利用业余时间给当时的《艺术与设计》杂志

写专栏赚稿费

......

然而,在这几年当中,最让人出其不意的,是

他2010年荣获了英国zf所举办的IYIE全球青年创意领袖奖

,要知道,这个奖项面向全球二十多个国家,每个国家最后只能选拔一人参与全球决选。

那时的他,年仅24岁,代表中国的青年创意人才向来自各国的大Boss宣传

“Design in China”

的理念,用自己憋嘴的英文进行演讲(据说那时他的英文还没过四级)。

为什么年纪轻轻的邱力能够获此殊荣?

他说,这并非因为自己多么与众不同,而是他深刻懂得阻碍大多数人目标实现的,是一种叫做

“归因偏差”

的心理作用。

比如,很多人把有钱人的成功归咎于良好的家庭和背景,把自己失败的原因归咎于周遭的环境与运气不足。

事实上,这种思维模式虽然能短时间缓解我们的焦虑,但长时间而言,其实是在毁掉我们内在改变与把握机会的能力。

所以,当邱力一次偶然机会看到英国企业家评选招募的海报时,第一个想到的并非自己的条件不足,反之,他看到的是一个天上掉下来的机会:

为什么我不能去试试呢?反正失败了又没有半点损失。

荣获大奖的邱力,随后一路开挂,不但拿到了

英国顶级VC的投资

,并且还未毕业就被

首都师范大学、北京电影学院

破格聘为讲师。

说到这里,换做很多人,也许会觉得他未来的人生应该如同开挂般,只要不出什么大的意外,便可以步步为安。

然而,他却并没有按原先设定好的剧本那样执行。他硕士毕业后,首先辞掉了老师的工作。因为在他看来,老师虽是他所喜爱并且神圣的职业,一方面它可以

无风险套利

,但另一方面,他的经验告诉他,这种

仅靠经验套利的工作模式无疑会将自己推向“安乐死”。

因此,他决定26岁的时候,将自己

重新归零

,选择迎来自己

职场人生的新拐点。

他卖掉了自己学生时代的创业公司股份,选择重新步入职场,提升自己的能力与格局,从0开始做到合伙人,一年时间做到年薪80万+。

如今的他,已年过30,目前创立了2家科技公司。用他自己的话说,

“人生不能自我设限。因为现实的职场始于才华,死于平庸”。

少年得志,再将自己清零,这是一种怎样的体验?

30岁再次创业,不断Get新技能,升级自己对内心的认知。他曾被全国各地20多所大学邀请分享,传递的主题只有一个:

“

决定你人生的并非起点,而是拐点”。

是啊,职场的路很长,过程大多很平淡,然而最要紧的却只有几步——这关键的几步,就是

turning point

(拐点)。

一时的侥幸,不可能带来长久的职业辉煌;不经思考的努力,只会让所有的投入成为沉没成本。

然而,如何才能做到正确把握职场人生拐点呢?

他的答案是

巧用心理学

。

也许有人会说,心理学是一种看似幻渺但实际无用的知识。错,心理学实际上是一种研究“人类行为背后规律的科学”。它可以为我们解释很多看似不合理的现象,帮助我们更多清醒的认知自己与周围的人。

这就好比我们在介绍一个人的时候,有的人会描述他的外貌长相,有的人会描述他的性格特点,有的人会描述他的谈吐举止,有的人会描述他的穿着品味,还有的人,会描述他在不同环境下的表现......

而心理学,是将产生这些复杂行为的原因区分开来,通过一个更加客观的科学视角发现全貌。

心理学是一门提升自己的利器,它既不是迷信,也不是魔术。但他能解释很多日常中让你匪夷所思的事情,比如:

-

为什么老板不提拔天天加班的人?

-

为什么说“跳槽穷半年,转行穷三年”?

-

为什么有的人一出场就光芒四射?

-

为何在工作

中,总会觉得自己受到不合理的待遇?

-

周围那些“极品同事”,究竟脑子里在想什么?

面对职场瓶颈,我们往往有走投无路的感觉。

如何将职场“拐点”,扭转为职场“奇点”?其中的秘密在于你是否能掌握科学的方法。

当你怀有好奇,有信心打穿一个新的领域,并将它与其它领域连接在一起时,这个乐趣会刺激你,一步步将你推向职业奇点。

这一次,这位被戏称“溥仪”的墨多先生,将心理学融合到现实中的职场与商业当中,浓缩成这版

《找到职场人生新拐点》

的课程,期望让你告别职场瓶颈期,重启开挂的人生!

↑扫描上方图片,订阅课程↑

在今天的办公室里,我们每个职场人最大的挑战除了怎样把工作和事务做好之外,更重要的是如何处理好职场中

横向

与

纵向

的关系。

职场心理学,用心理学解决“

辞职也解决不了”

的问题,它能够帮你在面对工作与种种问题时,优雅且不惶恐。

30堂精挑细选的音频小讲

你不容错过的思维升级课程

-

即将走入职场的人

-

在职场中“默默无闻”的人

-

20/25/30遇到职场瓶颈的人

-

职场中的初级管理人员

-

对心理学与人性感兴趣的人

-

那些课本中学不到的

“

打怪升级”

经验

-

那些

“

跳槽也解决不了”

的职场难题的解决办法

-

成为职场

情商高手

的锦囊妙计

-

在职场中

自我营销的N种方法

-

终身受益的

30个心理学经典效应

从今天开始,跟墨多学习

《找到职场人生新拐点》

30

堂音频课程

(永久保存 反复回听)

告别职场瓶颈期

找到职场人生新奇点

- ↓

↓

↓

点击阅读原文,立即报名 -