撰文

|老丁

编辑

|折耳猫

排版

|胖雨

近年来,

IT工作者、教师、白领、医护人员

因工作时间过长而突发死亡的报道越来越多,过劳已成为一个重大社会问题,且随着市场经济的发展,呈逐年上升和年轻化趋势。

20世纪60-70年代,当时的日本,经济危机、企业大量裁员等因素导致劳动者工作时间和强度不断加大,其对健康的破坏程度也随之加快。

1969 年,年仅 29岁的报纸发行员由于长时间加班,身体透支导致过劳死亡,被认定为日本国内第 1 例“过劳死”法庭判决案件。

「过劳死」一词在日本首次出现,到七十年代成了家喻户晓的社会问题。

此后,虽然日本经济形势虽然有所好转,但是“过劳死”现象非但没有减少,反而不断增加。

日本作为过劳死一词的发源地,相关研究开始较早且深入,其中最具代表性的人物是上畑铁之丞。他在《过劳死》一书中提出,过劳死不完全是医学或统计学上的概念,而是

工作疲劳积累所致,是以过重劳累为诱因,使高血压和动脉硬化等潜在疾病恶化,引起心脑血管疾病急性发作,最终造成永久不能工作甚至死亡的状态

,属于社会医学范畴。

5月17日,在Environment International杂志上,发表在题为:

Global, regional, and national burdens of ischemic heart disease and stroke attributable to exposure to long working hours for 194 countries, 2000–2016: A systematic analysis from the WHO/ILO Joint Estimates of the Work-related Burden of Disease and Injury

的研究,即2000年-2016年间,全球194个国家中因「过劳」相关的缺血性心脏病和中风造成的全球、地区和国家的疾病负担。

疾病负担

是指疾病造成的健康、经济、资源的损失,及其产生的生物、心理和对社会的危害,以及对疾病结局如死亡、失能和康复等所带来的后果和影响。一般使用涵盖死亡和患病两方面的综合指标。

归因疾病负担研究

是指将总的疾病负担按照不同的部分(不同病因危险因素)进行分解,以探讨各部分对健康影响的方法。

世界卫生组织(WHO)和国际劳工组织(ILO)的系统性分析显示,与标准工作时间(35-40小时/周)相比,超长时间工作的人(≥55小时/周)患缺血性心脏病和中风的风险升高。

2016年,约有4.88亿人(约8.9% 的人口)存在超长时间工作(≥55小时/周)。

这一比例还在快速增加,2000年到2016年,超长时间工作人口比例增加了9%。

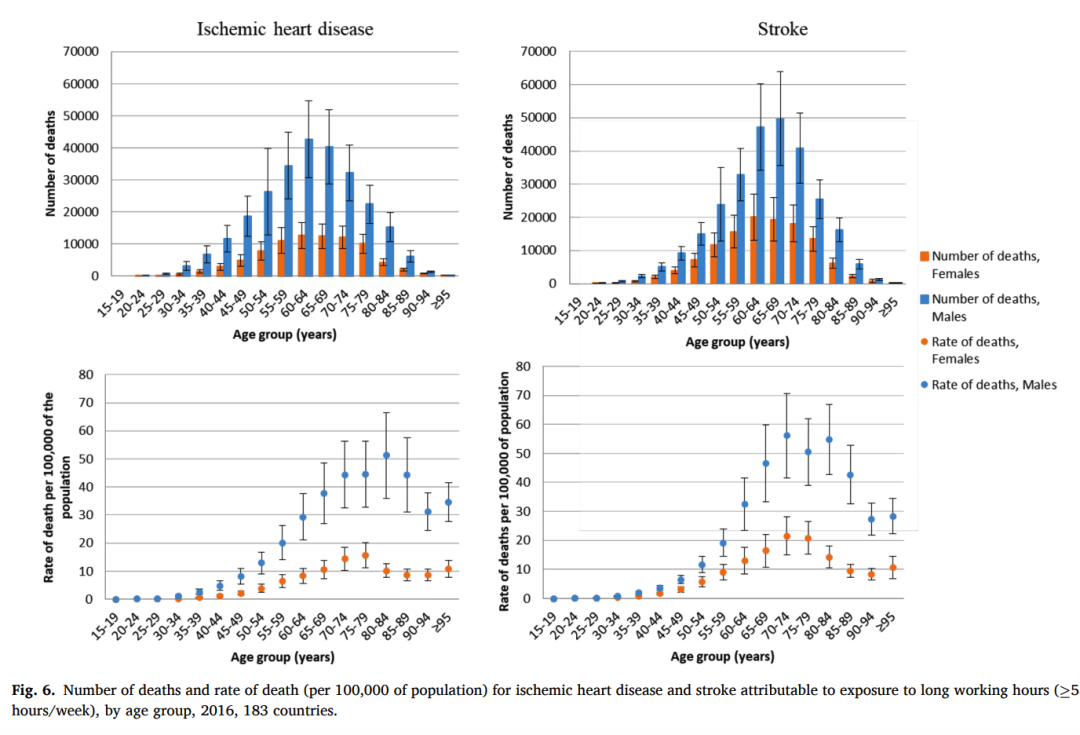

超时长工作导致的缺血性心脏病和中风,被发现与约74.5万例死亡和2330万伤残调整寿命年相关。缺血性心脏病和中风的人群归因于「过劳」/超长时长工作的死亡率分别为3.7%和6.9%;伤残调整寿命年中,缺血性心脏病为5.3%,中风为9.3%。

*伤残调整寿命年是指从发病到死亡所损失的全部健康寿命年,包括因早死所致的寿命损失年和伤残所致的健康寿命损失年两部分。

数据显示,与过劳有关的疾病和死亡率在

男性、60至74岁人群中尤为普遍

,在2000-2016年期间,由于过劳导致的缺血性心脏病死亡人数大幅增加了41.5%。

数据还显示,2016年,

东南亚地区每周工作55小时或以上的人口比例最高

,为11.7%,欧洲则最低,仅为3.5%;西太平洋地区这一比例增幅最大;非洲地区的降幅最大。

在全球范围内,中风导致约575万人死亡。其中约40万人归因于过劳。

东南亚地区的情况尤为严重,2016年因过劳导致的缺血性心脏病和中风死亡人数为158987人,而欧洲则最低。

我国有关过劳死的打工人越来越多了,但是真正能鉴定为「过劳死」并得到赔偿的人很少。

作为「过劳死」概念的发祥地,日本政府经过多年的摸索,对劳动时间与过劳死之间的相关性做了如下规定,也是日本判定过劳死的依据和标准,相信对于我国完善相关法案和补偿机制提供了参考。

1:在疾病发作前6个月的时间里,每个月的加班时间达到45h,则认为过劳与疾病的发作之间存在一定的相关性;2:

每个月的加班时间超过45h后,超过时间越长,其相关性也越强;3:在疾病发作前1个月,加班时间超过100h,或在发作前2-6个月,其间每个月的加班时间超过80h,则认为过劳 与疾病发作之间具有很强的相关性 。