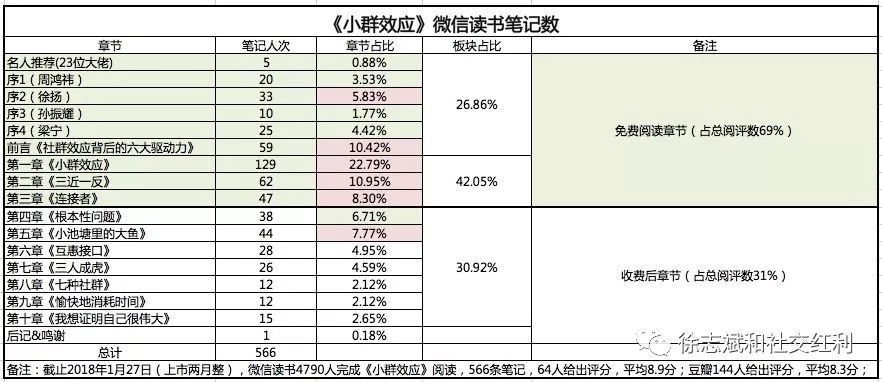

周末时,留心看了下《小群效应》读者们部分笔记数据。

截止到昨天(2018年1月27日,正好上市两月整),微信读书4790人完成《小群效应》阅读,566条笔记,平均分数8.9分;豆瓣上有144人给出读后评分,平均8.3分;

这些数据反馈出一些有意思的事情。我先放表格出来大家看,数据是在微信读书上人肉翻的,公开可查询渠道,因此必然有很多遗漏或不足。

《小群效应》和其他的经管书相比,读者平均做的笔记量(包含划线和原创笔记、读后评分)非常大。我在朋友圈分享过,细看阅读行为,会留意到很多读者(占比可能达30%以上)划线+笔记的数量超过100条,这在经管书中都是佼佼者。因此引起了我的好奇,想知道读者们看这本书时,关心什么内容,或者释放了哪些习惯。

这组数据是怎么看的呢?

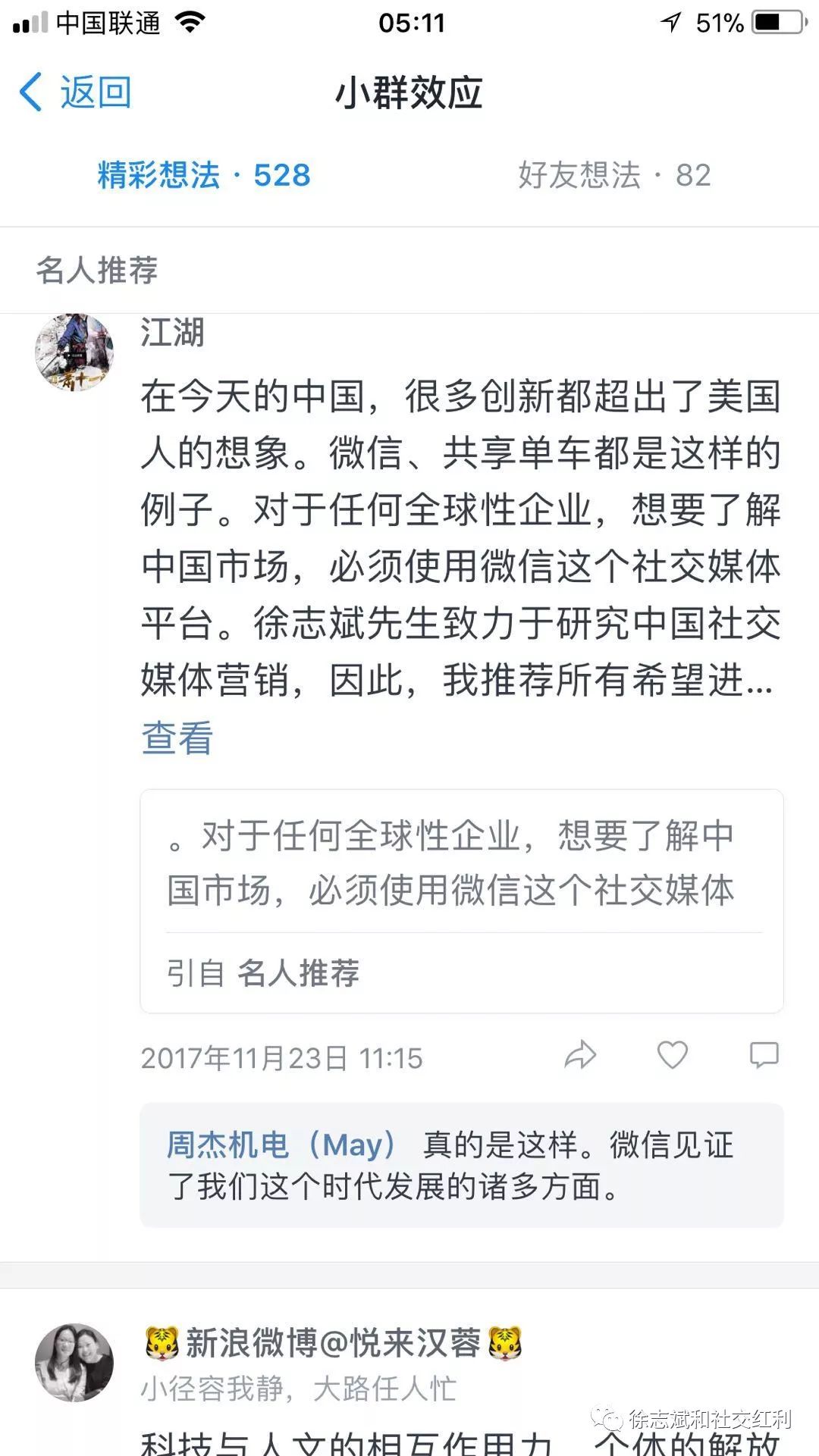

大家在微信读书阅读某本书时,右上角有一个数字,那是同时阅读人数和谁在读,点击进去,会看到同时阅读这本书的读者们分别不同的阅读进度、笔记数量以及最新笔记;点击任意一条最新笔记详情进去,右上角会再有一个数字,那就是笔记数。顺着点击进去,就能看到当下所有笔记的汇总。

这些笔记汇总有两个特点:一是原创观点才会被呈现出来。也就是划线标记等内容虽然被归类到笔记量中,但不会被呈现出来,无法被查看;此外读后评分也没有被归类到这个地方。因此,如果说表格中手动数出有566条笔记量,书中划线量可能在5000条、1万条以上了(粗略估算)。二是按照笔记都按照章节顺序进行了归总,方便查看和讨论;

这两个特点提供了梳理便利,表格就是手动一一统计下来的。《小群效应》电子版公开发售后,我经常进行读者互动,也是通过这里查看读者最新笔记,并进行切磋讨论的。

几年前我曾和微信读书产品经理聊过用户阅读的习惯,他告诉我,一本书的读者有很大部分无法读完。我手动统计的这组数据虽然看不到阅读完成比,可是能看到类似特点:

1、接近7成的用户(实际占比69%)评论量集中在推荐+序言+前三章中;

通常,这部分内容是全书内容的30-40%左右。在电子版中,这部分内容代表着免费环节,到达第四章就需要收费了。从这组数据中似乎也解释了为什么电子阅读会在这个比例开始收费:愿意给钱看下去的基本就是真爱了。

巧的是,有位试读哥们今天问我,如何写一本畅销书,我也分享了这张图给他,特别建议他一定要写好前面几章,要降低门槛,提升案例的代表性和阅读快感。

2、大家的阅读快感,还是集中在大案例多的章节中,如前言到前五章大案例都比较多,笔记量明显较高。而对于深度需要多思考下的内容,则快感不是那么强。

如第四章《你解决了什么根本性问题》在前五章高笔记量区域中就挖出了一个坑。只是这章大案例也不少,且排在前面章节中,所以笔记量还不是那么低。第八章《七种社群》围绕豆瓣一张数据分析后的图谱展开,需要更多的思考和理解,就比上章直接锐减了一半笔记量。

此前写作时,第八章本是核心图谱,我为此反复看了很久,也专门买机票飞去上海找NP面对面求教。看懂了这张图,很多社群的关键尽在掌握。但可惜,理解门槛还是有些高。这也是必须要承受的代价,期望这本书成为行业必读书,经受起时间考验,写作时聚焦在方法论、数据和图谱上就是必须。

不知道是不是和这个有关联,也不知道这个感受对不对:感觉读者们普遍对文艺范、心灵鸡汤范书籍的评分会略高,更宽容。以及,对于入门级的内容更容易给出好评。

3、大部分笔记是围绕章节中的结论展开,包括赞同、不赞同或其他观点等;

我曾和出版社编辑们长聊过阅读外版畅销书的感受,通常长文案例占据了60%以上篇幅甚至更多,然后是解析案例及提出一两个核心观点。甚至一本畅销书中多个长文案例都只围绕一两个核心观点展开,长文案例阅读爽,有快感,如果结论明确,更容易获得用户肯定和记忆。这是国内财经、经管这类书籍作者比较匮乏的地方,包括我。

通常能引进的外版书早就被海外市场验证了,且他们的写作技巧和编辑流程确实比国内同行要优秀很多。当整体看到的质量都较高时,宽容和评分略高自然成为结果。唯一能安慰自己的,就是国内写作环境在逐渐好转,在不断赶上老外。

如果再手动查看所有评分,还会有一些奇怪的感觉。比如,我和很多打高分和低分的读者分别聊过,有时会看到打下的分数不是因为书本身,而是因为他看到了他愿意看到的,或者没有看到他愿意看到的。换句话说,书的评分高低有时和作者及书的质量无关,而是和读者自身局限有关。但这句话是不是政治不正确?

4、很多读者今天是碎片阅读,深度烧脑的东西确实会吃亏。

微信读书前年(2016年3月)读者行为习惯是一天平均进入8次,累计阅读30分钟,几乎就是抓紧碎片时间进行阅读的状态,今天想来不会变化太大。这个状态下,需要深度思考的内容扩散和认可都会受到影响。我同期对比过其他一些个人传记,或略轻松内容的书籍,在相似口碑度情况下,对方同时阅读人数几乎都是《小群效应》的N倍。正是因为读起来不累,满足碎片阅读习惯。