前天,设计了一个问卷,了解同事们的防疫情况,昨天抽空给大家打了一轮电话,了解大家碰到的难处,针对性地给了一些建议。将其整理为文字,供所有读者参考。

医学健康建议

1、按照风险分级。

你可以将自己或周边的朋友分成高风险、中风险、低风险的三类。

依据风险的不同,赋予不同的预警级别。

比如,自己或同住的室友刚从湖北回来,务必坚持自我隔离与多多监测身体。血氧、心率与体温这些指标都要监测。

2、出门坚持防范。

出门戴口罩以及带免洗洗手液。如果没有免洗洗手液,就带医用酒精或者乙醇含量高的湿纸巾。坚持每在一个地方进出后就洗手。

出门最容易掉以轻心的是电梯按键、公共场所的门把手等地方。

如果你因为某种原因,需要经常出门,可以采购那种餐厅厨师常用的一次性手套来降低风险,比如带着一次性手套按电梯键盘、门把手。用完后直接扔掉。

3、家里坚持消毒。

如果家里没孕妇,用 84 消毒水没问题,很容易买到。如果买不到 84 消毒水,买泡腾片自制消毒水也可以。每天用消毒水拖地一次左右,尤其是卫生间、门把手、窗户、客厅等人多的地方。如果家里有孕产妇、婴儿,尽量用一些无刺激的消毒水。

还可以买紫外线灯消毒。

目前这几种消毒方法被证明针对冠状病毒有效

:

【新型冠状病毒的病原学特点 】病毒对紫外线和热敏感,56℃ 30 分钟、 乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均 可有效灭活病毒,氯己定不能有效灭活病毒。

如果家里有婴儿,可以常备一个紫外线消毒锅。

4、注意通风、换气与加湿。

每天早上查一下 PM2.5 指数,如果空气尚可,坚持开窗换气两三次,每次不低于 30 分钟。开窗换气半个小时后,再用空气净化器。如果家里有南方来京住的老人,不适应北方干燥的气候,或者有婴儿,买一台无雾型的加湿器。

心理健康建议

5、善待湖北朋友。

湖北朋友,去留两难,面临压力最大。但请湖北的朋友不要太在意,这是当下阶段的应激反应。过了这个时间点就好了。

如果回到工作地之后,遇到困难,不要客气,直接找组织!你所在公司、校友会、老乡会,一定会给你很多变通的解决方法,不要自己一个人死磕。

你得到的支持越多,压力就越小。

也请各位非湖北的朋友,尽量多多支持湖北的朋友。提供过渡的房子、消毒用品等等。

6、不要过度关心疫情发展。

不要每天都去刷那些疫情进展信息,尤其是一些负能量集中的地方。

你刷得越多,越焦虑。

极端点,会出现失眠、焦虑、抑郁等心理健康问题。

这里还要提醒不少朋友,尤其是在外地工作的湖北人。不要觉得自己远离老家,什么做不了。一旦出现无力感,整个人的抵抗力下降,很容易变为易感人群。

有一种心理疾病叫做 PDST ——创伤后应激障碍。我 2003 年深度参与非典、2008 年深度参与汶川地震。当年非典没事,结果汶川地震差点得了 PDST ,之后在家闭关读书四年多。

7、远离小道消息,关心权威机构发布的信息。

如果你需要了解疫情进展,多关心一些正能量多点、信息含量多点的微信公众号或网站。比如,以下微信公众号:

1)官方机构的公众号:@健康中国、@全国卫生 12320、@中国疾控动态、@世界卫生组织、@中央政法委长安剑

2)医学专业媒体:@华山感染、@医师报、@中国医学论坛报

3)有公信力的官媒:@长安街知事、@南方周末

网站则关注财新网足够了。这次财新的表现有目共睹。

8、少对外发布未经证实的信息。

发布信息是一种权力,

这个权力不属于你。

发布信息也是一种责任,

多数人承担不起这个责任。

如果因为你发布的信息,导致谣言的诞生,最后,你容易变得有压力、负疚感。或者因为坚持自己的偏见,最后,你容易变得越来越固执。

请记住,什么叫做普通人?就是,

你本身并不拥有医学专业知识,也不拥有公共安全专业知识

。所以这时你需要谨慎谨慎再谨慎。不要因为自己什么都做不了,有无力感,就急匆匆去转发、

去站队

。在众声喧嚣的时代,保持沉默是一种定力。

在自己专业领域,你才可以提供一些支持。比如我先后介入了

2003 年非典、2008

年汶川地震与这次事件。每次介入,伴随手头掌握的资源不同,提供的专业支持角度大大不同。比如,非典我是建设社会心理预警系统,汶川地震是组织志愿者活动;这次更多是通过自己参与创办的教育公司提供一些力所能及的帮助。

请相信专业主义。

如果人人都是专业主义者,这次事件压根不会一步一步恶化成这样。

如果自己不懂,那么请找到这个领域最专业的人。媒体相信财新就行;疾病相信钟南山、张文宏就行;医疗物资采购规范相信 FDA 、世界卫生组织就好。

家庭应急建议

9、请组织全家人做应急预演。

这段时间,不得不躲在家里,请组织全家人做一次应急预演。

预演可以包括地震、火灾、物资不足、急救等场景。

举个例子,多数家庭从来没做过任何急救预演。那么,碰到事怎能不慌张?

预演到什么程度呢?就是你很明白,遇到急诊,自己该如何叫救护车,救护车大概什么时候到。以及,去的这个医院是门诊挂号还是电子挂号?这个医院的急诊与门诊是分开的还是在一起办公的?这个医院是否设立发热门诊?这个医院的急诊是否有孕产妇或儿童接待能力?这个医院的急诊是

24 小时还是只是半夜小急诊?急诊是否有儿科或妇产科值班医生?

10、关注家门口的一些医院。

我建议你关注离公司、家较近的一些三甲医院的微信公众号

。比如,我会建议同事们关注:@北京大学第三医院 这个微信号,它是距离公司较近的一个三甲医院。

你可以将社保卡绑定北医三院服务号。这样可以随时在线挂号等等。此时你才会发现,北医三院已经全面取消门诊挂号,改为电子挂号。同时,关注它的微信公众号之后,你会了解到一些门诊变更信息,比如最近暂停儿保服务。

11、自学应急、逃生与急救方面的知识。

如果有条件,还可以考一些证书。

去年,我升级当爸后,第一件事是去考了三个证书。

一个是美国心脏学会(AHA)的急救技能认证。上 AHA 的课,最大的感受是,

急救是任何一个 18 岁以上的成年人的必修课。

另一个感受是,即使是北京这样的发达城市,当你真的面临急救风险时,基础设施严重不足,整个北京市市区,去年只有 40 来台 AED 设备,并且这些设备常常被不懂的人锁起来了。

另两个证书则是儿科医生、儿科护士经常考的专业证书。

考证,是最快的学习方式

。当然,如果没有我这样的心力,那么,即使是在网上随便找点视频教材看看,也比什么都不知道强。

多掌握点这方面知识,对孩子负责,也是对自己负责。

12、准备一套家庭应急物资基础套件。

很多人不知道,早在 2014 年,北京市民政局联合科研机构,在 700 份针对北京市民的调研问卷基础上,发布了《北京市家庭应急物资储备建议清单》。很多人还在网上瞎传一些应急清单。对专业机构的研究成果视而不见。

《北京市家庭应急物资储备建议清单》分为基础班与扩充版。

基础版分了 3 大类,包含了最基本的 10 项备灾物资,扩充版包括 6 大类,18 小类,60 种物品。其中的基础版,内容最为重要,应用广泛,建议所有家庭常备。具体而言,基础版包括这些物资:

远程办公建议

我决定,2 月 3 号,团队集体远程办公,持续三周,到 2 月 24 号,那时看形势变化。如果还有危险,继续远程办公。相对多数团队来说,我们团队远程办公经验丰富,大本营在北京,但深圳、广州、杭州都有同事。给点小建议:

13、远程办公的文化更重要。

远程办公的工具从来不重要!

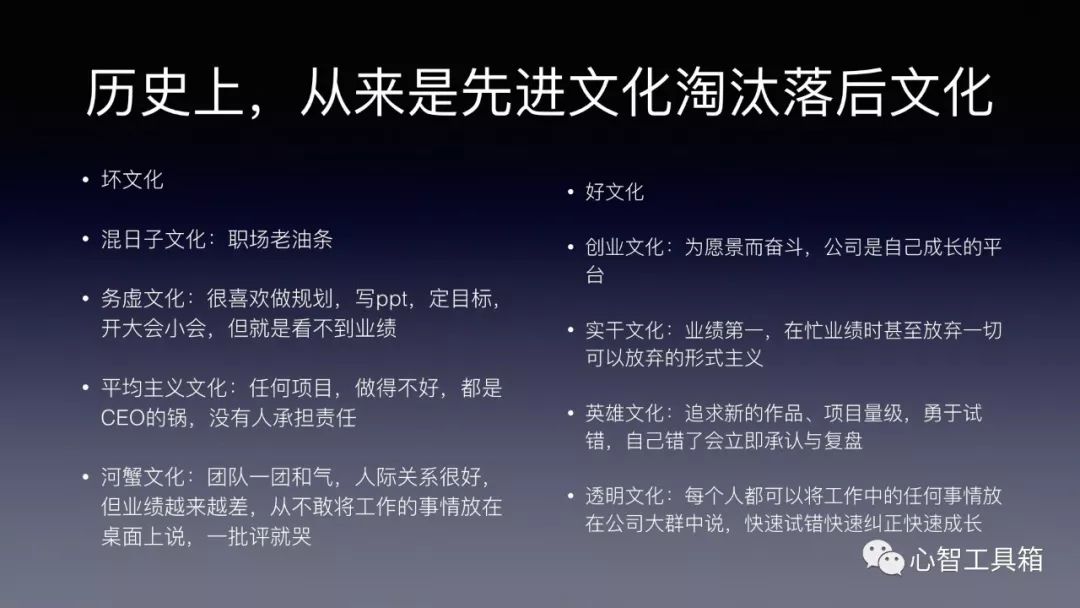

更重要的是企业是否形成了透明的企业文化。好的企业文化与坏的企业文化有什么差别呢?试看下图。

当文化好了,远程办公才会效率高。

人不对,文化就不对;文化不对,事就不会对。

所以,好的远程办公文化前提是有一批对的人。如果你本身所在团队的文化不够健康,人不够对,那么请调低对远程办公的预期。

14、选择恰当的远程办公工具。

我们团队选择的是以下工具:

远程办公,工具的稳定远远大过一切!

所以大家看到我挑选的都是大厂的。最犯傻的事情是,因为某个小功能的亮点,选了一个很不成熟的新品。

15、远程办公时,自律很重要。

远程办公,最容易拖后腿的是那些平时自律习惯不够好的人。

给一点提高效率的建议。

1)设一个固定工作空间。

在这个工作空间,固定时间工作。

提前将自己的工作时间告诉家人。这样才能保证自己的工作效率。建议早上 9 点到 11 点,下午 2 点到 5 点,这 2 个关键时段,一定要让家人帮忙配合。

2)对自己更严格的要求。

远程办公时的信任很容易破坏

。如果对自己要求不更严格,一不留神就会导致协同同事的非议。你需要比平时面对面办公更严格地要求自己,少找借口拖延。

3)反馈:

给自己创造条件。

人类其实很不善于自律,需要逆向思维。

比如,让客户、用户而非同事、老板来监督自己。

16、用榜样来加速远程办公文化的形成。

一个公司,必然有一些同事更适应远程办公。比如我的团队中这批人的气质是:

1)时间观念很强很强很强。

2)从小就比较自律。

3)在加入我团队之前,早就历经多家公司多个职务磨炼。