内容提要

2015年毕希纳文学奖获得者赖纳德·格茨是德国后现代文学代表人物。他的初期作品带有自传色彩,此后受社会学家卢曼的影响,转向记录和揭示当代社会文化的戏剧、小说和文学博客创作,将对社会的真实描摹与社会系统理论方面的分析结合起来。格茨尤其深入体验现代电子音乐文化,在《锐舞》等作品中展现了1990年代以来的德国流行文化,被评论家誉为当代社会与文化的“编年史家”和“速记员”。在戏剧创作中,格茨的后现代戏剧对传统戏剧形式进行了解构和超越,他提出剧作家应展现构建社会的“沟通”,强调戏剧文本的符号性。此外,格茨还在德国文学家中率先开始文学博客创作,对流行文化展开多角度的观察与反思,并对德国的媒体产业进行了揭露。

关键词

赖纳德·格茨 后现代文学 后戏剧时代 流行文化

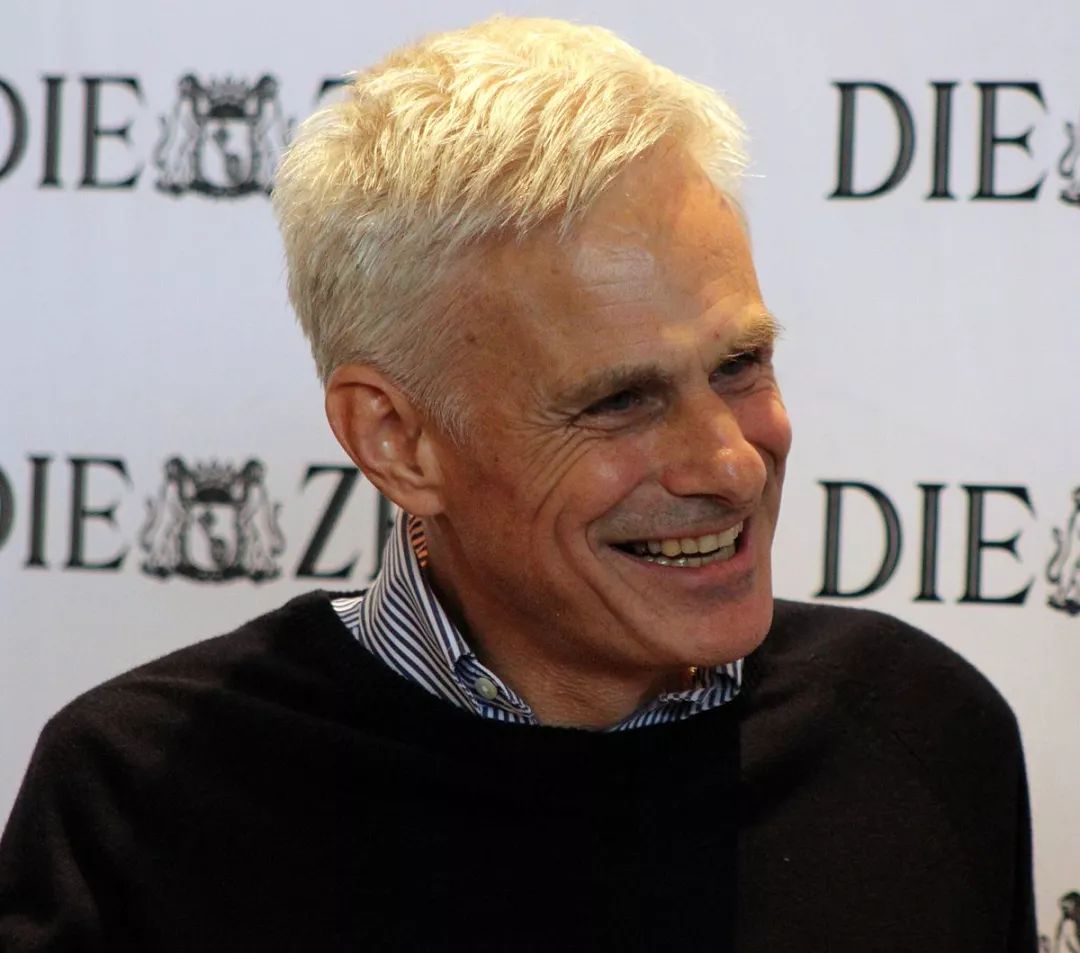

赖纳德·格茨

2015年10月31日,德国语言文学科学院将2015年度毕希纳文学奖授予著名后现代作家赖纳德·格茨(Rainald Goetz)。61岁的格茨在当代德国文坛上独树一帜,他不仅勇于尝试多元化的文学创作,作品涵盖小说、戏剧、随笔、图文拼贴等多种体裁,而且极富创新精神,在德国文学家中率先开始“网络日志”即文学博客的创作,通过新兴媒体向读者展示自己对社会的观察和思考。因此,毕希纳文学奖评委会在颁奖辞中形容他是当代社会与文化的“编年史家”,赞誉“格茨对三十年来的德国当代社会进行了绘声绘色的描写,既赞美之又诅咒之,并持之以恒地运用理论工具进行分析”,还称赞他“具有敏锐的历史意识”,其语言实现了在“狂热的表述、冷静的观察和一针见血的讽刺”之间的平衡。

赖纳德·格茨1954年出生在慕尼黑的一个医生家庭,1974年进入慕尼黑大学攻读历史学和医学。他先于1978年以论文《图密善皇帝的朋友与敌人》获得历史学博士学位,三年后又通过医学考试,获得从医资格,最终于1982年凭借一篇研究少儿精神病分析方法的论文获得医学博士学位。但此后格茨却放弃了收入丰厚的医生职业,转入文学创作。

大学攻读期间,格茨开始了文学创作生涯,在极具影响力的《南德意志报》等媒体上发表了多篇散文和文学评论,例如他为著名儿童文学家米歇尔·恩德(Michael Ende)的作品《永远讲不完的故事》所撰写的评论就大获好评。而他短暂的从医经历和医学科班背景尤其为他这一阶段的文学创作提供了独特视角和丰富素材,例如他1977年在《南德意志报》连载的《一个医科学生的日记》(

Aus dem Tagebuch eines Medizinstudenten

)和1983年出版的以精神病医生为主角的小说处女作《疯人》(

Irre

)就带有自传的色彩,作品的后现代风格也开始引起评论界的关注。

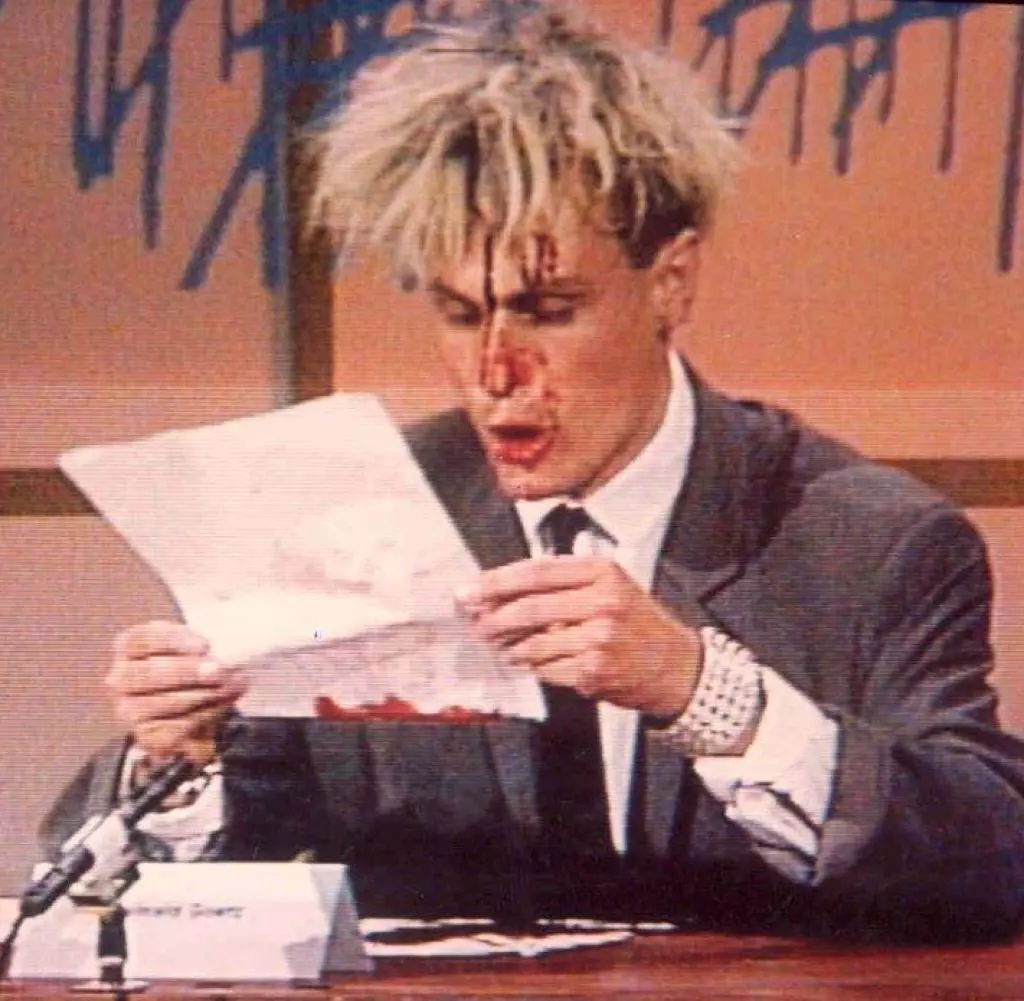

1983年,已小有名气的格茨参加了著名的巴赫曼文学节并一举成名。但他一鸣惊人的原因却并非是其参赛作品《骤起》(

Subito

)的惊世骇俗,也不是他与高雅文化格格不入的一身朋克装束,而是他在朗诵比赛中的惊人之举。与前作《一个医科学生的日记》一样,《骤起》也带有自传色彩,同样是以精神病医生为主角,其中充满内心独白和嬉笑怒骂,当朗诵到作品高潮部分“我头痛欲裂……你们可以将我的大脑拿去!”时,格茨面对观众和摄像机镜头拿出一把剃刀割开了自己的额头,涌出的鲜血从他脸颊上流下,一直滴到他正在朗读的手稿上,然而他却继续慷慨激昂地朗读道:“这该死的生活究竟要怎样”、“在我最软弱的部分我还是如此强大”、“就是应该这样写!”这鲜血淋漓的场面成为20世纪德国文学比赛中最为惊心动魄也最令人津津乐道的一幕。虽然格茨最后并未获奖,但他引起了评论界的高度关注,连著名的“文学评论教皇”莱西-拉尼茨基也对作品语言赞不绝口,并表示“很少能听到这样充满生命力的作品”,而格茨文中那句“必须简洁、真实地描摹世界”也成为文学界津津乐道的名句。

格茨在巴赫曼文学节上

朗诵作品

从1984年起,格茨成为自由作家并为音乐杂志《Spex》撰稿。两年后,格茨的戏剧三部曲《战争》(

Krieg

)和散文集《头脑》(

Hirn

)问世,此后他又转向社会热点话题,创作了以德国左翼组织“红军旅”恐怖活动为题材的小说《受控》(

Kontrolliert

)。90年代,格茨在小说和戏剧创作方面大获成功,发表了一系列备受热议的作品,其主题涉及朋克、DJ、电子音乐、摇滚乐,并连连获奖。1998年,感觉敏锐的格茨开始涉足新媒体,撰写了“网络日志”《给所有人看的垃圾》(

Abfall für alle

),在德国文学家中率先开始运用文学博客探讨现代媒体与消费世界。1999年,他的同名博客文集出版。这一作品与他在1998至2000年期间发表的四部风格各异的后现代作品《锐舞》(

Rave

)、《杰夫·昆斯》(

Jeff Koons

)、《庆祝》(

Celebration

)、《揭穿阴谋》(

Dekonspiratione

)共同构成了描摹20世纪90年代德国社会风貌的“今天早晨”(

Heute Morgen

)作品系列。2007年2月至2008年6月,格茨又为《名利场》杂志撰写网站博客,并于2008年将博文结集为《抱怨》(

Klage

)出版。这一作品开启了描绘“00年代”(2000—2009)德国社会风貌的“幽谷”(

Schlucht

)作品系列,其中包括格茨2009年的作品《开始废话》(

loslabern)

、摄影集《2010年9月11日》和引起争议的社会小说《约翰·霍尔特罗普》(

Johann Holtrop

)。

格茨的文学作品大都由著名的苏尔坎普出版社出版。2004年格茨50岁生日之际,苏尔坎普出版社、马堡大学在法兰克福文学之家联合举办了“第一届国际赖纳德·格茨学术论坛”。2011年,著名文学评论杂志《文本与批评》(

Text+Kritik

)也推出了格茨作品研究专号。在荣膺毕希纳文学奖之前,格茨已经获得过拉贝文学奖(2000)、柏林文学奖(2012)、席勒纪念文学奖(2013)等多个德语文学奖项。对于德国语言文学科学院将格茨选为今年的毕希纳文学奖得主,德国媒体罕见地一致予以赞扬,有些文章甚至认为评委会早就应该将毕希纳文学奖颁发给这位走在德语文学前沿的后现代文学家了。

自首部作品问世以来,格茨就被推崇为德语文坛上不断记录当下历史的“孜孜不倦、小心翼翼的速记员”,他的作品往往表现社会中孤独的观察者对所处时代的体验。但观察者所做的并不仅仅只是冷眼旁观,格茨本人正如其作品中所体现的那样始终斗志昂扬地参与其中,把握着当今时代的脉动。他不仅常常出入于乐迷们聚会的音乐会、酒吧和派对,甚至还与音乐人联手创作。在劲舞狂歌中,他同时也清醒地反思着现实,不断运用德国社会学家尼克拉斯·卢曼(Niklas Luhmann)的社会系统理论对当下社会进行分析,将对社会的描摹与剖析巧妙地结合起来。

格茨的小说处女作《疯人》描写了精神病院中的一位“现代英雄”。作家的个人经历和作品的交错啮合是这部小说的突出特点。故事的主角是一位精神病医生,他试图通过写作来逃离疯癫,然而事与愿违,他反倒越来越近乎疯狂。格茨在书中写道:

“

我无法重新认出那些熟悉的事物。每个从精神病院离开后的晚上,我麻木地走向地铁的升降电梯。我曾闻到过春天的气息吗?漫长的车程后我回到了房间,一切都变了。我在满地的啤酒罐、玻璃瓶、报纸和衣服里挪动身躯,漫无目的地寻找着什么。墙上挂着白色床单,床单后面放着书架,书架上堆满了书。我读过吗?我曾打开某本书、听到过令人难以忍受的词句轰鸣之外的其他什么吗?

对于这部带有自传色彩的作品,评论家毕勒尔(Maxim Biller)认为它是过去四分之一世纪中最为优秀的小说,可以看作是文学上“自我时代”(Ichzeit)的先声。对于读者而言,这种叙述使人仿佛身临其境,作者在此用自己的身体、灵魂和生活赢得了读者的信赖并使作品富于启发。“文学评论教皇”莱西-拉尼茨基也认为其中充满了生活的质感。

格茨的创作尤其紧跟当下社会,他在90年代发表的作品对时髦的朋克、锐舞文化、电子音乐运动都有所涉及,尤其是后现代小说《锐舞》以及他与音乐人威斯特班(Westbam)合作发表的随笔集《混音、剪辑和打碟》(

Mix, Cuts & Scratches

),成为探讨现代音乐文化和都市夜场生活的代表作。在这些作品中,格茨从身处其中的体验者和冷峻审视的旁观者两个不同视角深入剖析了90年代兴起的锐舞文化。“锐舞”是90年代电子合成音乐风靡西方后产生出来的一种亚文化,它与电子音乐迷的聚会紧密相随,其特点是时间、地点、参与者的自由性,任何人都可以被“锐舞”所接纳。它最初只是一种地下音乐,但却迅速风靡欧美,规模也越来越大,其中著名的如德国“爱的游行”规模已达到二十万人,成为当代西方社会中不容忽视的一种流行文化。

《锐舞》

在《锐舞》中,格茨试图直截了当“从黑夜的深处”来描摹这场电子音乐运动,告诉读者“真实的一切究竟怎样”。他曾借《锐舞》主人公之口发问:“那些关于我们生活的小说听起来应当怎样?”(

Rave

:32)由此引发出现实与文学作品关系的讨论。在《锐舞》中构成现实的是电子音乐、劲舞派对和毒品带来的迷醉,似乎无法完全借助语言来把握,但格茨却做了这样的尝试。《锐舞》虽然冠以小说之名,但是与同时代波普小说大不相同,作品并没有明确的情节,而更像是一篇篇日志,贯穿其中的是主体对现实的观察。格茨在此一方面忠实地记录下锐舞文化中的一个个场景和属于这一文化的语言,另一方面又冷静分析并不断发出批评之声,在震耳欲聋的电子音乐和狂舞中保持着一种独特的“极度清醒”(brüllaut, hyperklar)(

Rave:

80),对新生文化进行着敏锐的反思。借尼采在《悲剧的诞生》中的话来说,日神精神与酒神式的迷醉在电子音乐和狂舞中融为一体,而格茨的后现代叙事就伴随锐舞诞生了!有趣的是,被格茨用于分析“锐舞”的复杂社会理论的缔造者、社会学家卢曼本人也曾从格茨的分析与反思中获益,在《社会的艺术》(

Die Kunst der Gesellschaft

,1995)一书中,卢曼曾明确写道:“此处援引与赖纳德·格茨的一次对话。”

在语言方面,格茨也是独树一帜。他在《锐舞》中提出了“隐言规则”:“文本不应有秘密,不应隐瞒任何它所知的关于它自身的东西。这一原则可以行之有效地对抗那些让人如坠云雾的高雅和故作高深。说出你知道的一切。简单明了,是怎样就是怎样。”(

Rave

:209)例如《锐舞》中这段描写乐迷聚会开场的文字:

他后方,他上方,在他的四面八方:到处升腾起音响的强劲风暴,这些巨大的声响在他体内交汇成雷鸣,让他感觉仿佛成为巨人。他昂首,点头,感到打击乐的砰砰砰声在召唤着他。那巨大的砰砰声在说:一、一、一—— / 再一、再一、再 —— / 一、一、一 —— / 再 —— / 帅、帅、帅、帅、帅 ……/ 哈迪和勒科西(著名乐手和DJ——译者注)浮现在眼前,张张脸庞,道道目光,在节拍中踉跄,推挤,碰撞,交错,有沮丧,有兴奋,有信任,也有温柔,那许许多多的信号,快速,简短,一清二楚,在好感的滚滚浪涛中又马上被下一个所抹去。他瞧着,跳着,审视着那美丽的……现在他自己也变成了音乐。(

Rave

:18-19)

这段带有意识流色彩的文字,忠实记录下跳舞者伴随节奏逐步融入音乐的过程,语言短促、清晰,有些地方故意模仿了DJ打曲时的回放、反复,使作品语言带有了电子乐的节拍性,不仅具有鲜明的色彩,从某些方面来讲,也具有毕希纳当年那种语言上的革命性。

原载于《外国文学动态研究》2017年第1期

版权所有,如需转载请经公众号责编授权。

责编:文娟

校对:静远

终审:春华

世界多变而恒永 文学孤独却自由

《世界文学》征订方式

订阅零售

全国各地邮局

银行汇款

户名:社会科学文献出版社

开户行:工行北京北太平庄支行

账号:

0200010019200365434

微店订阅

★

备注

:

请在汇款留言栏注明刊名、订期、数量,并写明收件人姓名、详细地址、邮编、联系方式,或者可以致电我们进行信息登记。

订阅热线

:

010-59366555

订阅微信

:

15011339853

订阅 QQ

:

3076719982

征订邮箱

:

[email protected]

投稿及联系邮箱

:[email protected]