点击上方 ↑ 蓝字即可订阅

编剧帮

源

| 好奇心日报

文

|

梅峰

摘要:“我认为拍电影最有趣的部分就是与编剧们闷在一个小办公室里讨论影片的故事线,确定最终把什么东西放到银幕上来。与其他导演最大的不同是,我不会让编剧自己闭门造车,或者仅仅遵循我的诠释去写剧本。我会融入他们,让他们参与到整部影片的走向当中来。在我这里,他们不仅仅是笔杆子,而且是整部电影创作的一部分。”

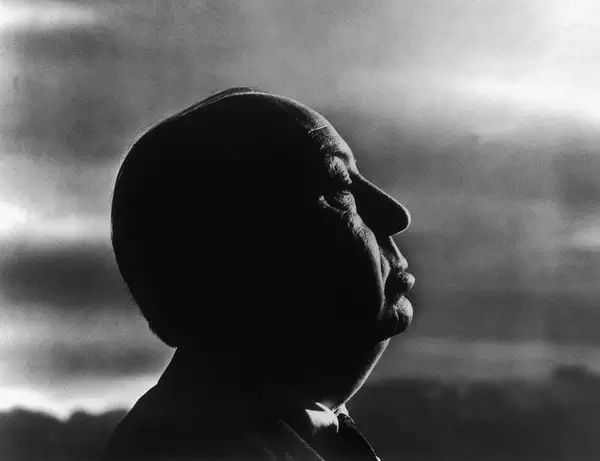

作为一位悬念惊悚片大师、好莱坞导演的典范,阿尔弗雷德·希区柯克获得了无数的赞誉。虽然几乎希区柯克所有的电影剧本都是从他人作品改编的,但是他以独有的喜好与风格让自己成为影片的主要创作者。

阿尔弗雷德·希区柯克

比如,众所周知,希区柯克非常厌恶把《罪与罚》这类经典小说当作他影片的创作来源,也并非始终忠于单一的作者并与之合作。他钟情于希区柯克式的惊悚类型,并且把它当作自己的标志。 尽管希区柯克从来不会轻易与任何一个人分享电影带来的名分,但是他依旧把与编剧的合作看得非常重要。

在剧本真正开始创作之前,希区柯克与他的编剧们会针对故事夜以继日讨论很久,有的时候甚至长达几个星期,这种情况非常普遍。显然,他非常享受与编剧们的合作。他把编剧们看作搭档,而不仅仅是类似于摄影师、美工或者演员等技术人员。

这就像比尔·克伦说的那样:“希区柯克无时无刻不把自己展现成一个控制欲极强的人,他会预先设计好电影的每一个镜头,还戏称当剧本真正完成以后他就丧失了乐趣。真正的拍摄才是最无趣的。”

尽管 20 世纪四十年代期间,希区柯克与各大制片厂之间持续不断的纠纷阻碍了他与任何一位编辑建立更为良好的关系,但这种情况到他成为独立制片人后立即得到了改变。他雇佣了休姆·克罗宁改编了影片《夺魂索》与《摩羯星座下》。

他还聘请了安格斯·马克菲尔担任他的故事编剧。这位曾经在三十年代就与希区柯克在英国高蒙公司共事过的编剧帮助他完成了一系列影片:《一路顺风》 、《马达加斯加历险记》、《爱德华大夫》、《知道太多的人》、《被冤枉的人》和《眩晕》。

《一路顺风》(1944)

约翰·迈克尔·海耶斯是与希区柯克合作过的编剧当中最高产的一位,他的作品有《后窗》、《捉贼记》、《怪尸案》和《知道太多的人》。在拍摄完《眩晕》与《西北偏北》两部影片之后,希区柯克又聘请了萨缪尔·泰勒和恩斯特·雷曼两位首席编剧合作了影片《黄宝石》与《家庭阴谋》。

然而,如此众多的合作案例也呈现一系列相互关联的问题,如电影的改编过程、改编者的地位、电影作者身份的归属等。

《西北偏北》(1959)

到底是什么特质或驱动力决定了文学素材的经济价值?电影改编始于文学作品的可获性。希区柯克把每一次版权的获得都当作挑战,不仅要尽可能地减少成本,甚至还要挣得利润。

英国国际影业公司的制片人约翰·麦克斯维尔否决了小说《布道格·德拉蒙德的孩子》的改编计划后,希区柯克仅以 250 英镑就买下了小说版权,并且拍成了后来的影片《知道太多的人》。之后他又以两倍的价格把它卖给了英国高蒙电影公司的老板麦克·鲍尔肯。

《知道太多的人》(1956)

1951 年,希区柯克在大卫·道奇的小说《捉贼记》出版前,以 15000 美元买下了版权,二十年后则以高达 10.5 万美元的价格卖给了派拉蒙。 无论是亲自购买作品的改编版权,还是避免因他的名气使直接购买的成本水涨船高从而选择中介,希区柯克都异常精打细算。

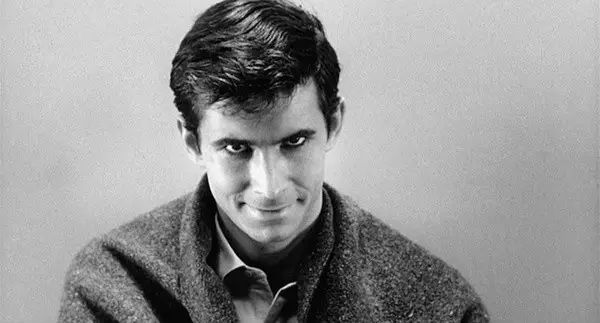

结果,他仅仅以 7500 美元就取得了帕特里西亚·海史密斯小说《火车怪客》的改编版权,之后以 11000 美元买下了杰克·特弗雷·斯托里的《怪尸案》,又以9000 美元获得了罗伯特·布洛奇的小说《精神病患者》。

《精神病患者》(1960)

不过,在一次匿名竞标当中,小说《玛尔妮》的作者温斯顿·格拉曼预感到好莱坞一位著名女影星有意参演此小说改编的电影,于是趁机涨价。价格最终从2.5 万美元提高到 5 万美元。

小说作者们对于这样的交易始终表示不满,尤其得知购买小说版权的是好莱坞大名鼎鼎的希区柯克后,都想提高价格。多年以后,帕特里西亚·海史密斯谈到当时与希区柯克见面的情景时仍然耿耿于怀。

《精神病患者》(1960)

希区柯克对她说:“你应该出资帮我拍摄电影,这对于你小说的出版和赚钱都大有好处。”10 而杰克·特弗雷·斯托里声称他只从出版商那里得到了希区柯克给出的 11000 美元当中的500 美元,当希区柯克的助理要求他同意签署永久转让版权的合同并且不再担负任何费用之后,希区柯克居然倒手将斯托里的作品以 78000 美元的价格卖给派拉蒙。

“我可没有打算抚养这个岁数的希区柯克了。”他接受《伦敦星期日电讯邮报》采访时辛辣地讽刺道。

其实,当希区柯克对他们的作品感兴趣时,作家们还愿意以如此低的价格与其合作的原因是合作带来的隐性收益是巨大的。无论海史密斯还是布洛克,他们都曾因为受到希区柯克的垂青而飞黄腾达。

然而,这不等于小说作者应该放弃拥有无条件改编自己作品的权利。到底是什么因素使一个文本具有改编的价值呢?小说《精神病患者》真正的价值,是这个令人毛骨悚然的故事为一部成功的恐怖电影提供了一场令人叫绝的高潮段落,还是为希区柯克提供了量身定做的灵感来源?

中立的评论家们可能会认为,改编素材的价值是建立在自我美学品质与成功的商业化品牌可能性的基础之上的。但是这种平衡带来了一些问题。

然而小说之所以受到好莱坞的垂青,是因为它的故事本身,还是因为它会成为潜在的“希区柯克的影片”而获得商业上的成功?创造这种价值的主要是小说家,还是为之量身定做的电影导演?

如果这种价值是取决于综合了原作者、制片人以及编剧对电影工作者的需求和品味的理解的结合体,那么作为构建大纲及撰写所有版本剧本的改编者,在创造甚至升华这种价值的工作时,又起到什么作用?这种价值是由其他人来创造的吗?这些疑问都很难回答,而且这些疑问都包含了一系列复杂的问题。

《眩晕》(1958)

电影到底属于谁?在早期希区柯克电影的主创名单中,原作者的重要性往往比导演更被凸显出来。影片《朱诺与孔雀》的主创名单是如此标注的:“影片源自肖恩·奥凯西,希区柯克改编、导演。”影片《骗局》也是如此:“有声影片由高尔斯华绥制作。”

《十七号》:“由杰弗逊·法吉恩制作,改编自同名话剧《十七号》。”最令他恼火的是影片《蝴蝶梦》:“大卫·O·塞尔兹尼克出品,改编自达夫妮·杜穆里埃畅销小说。”希区柯克的名字则被放到最后不起眼的位置。

难怪希区柯克会觉得将自己的名字置于制片人和原作者的名字之上如此骄傲,也难怪第一部使他成功得到这一殊荣的电影《破坏分子》会被塞尔兹尼克出借到另一制片厂。

《蝴蝶梦》(1940)

尽管希区柯克与塞尔兹尼克都自认为是影片的唯一作者,但是如此众多的创作者的相互合作使影片的归属权模糊不清,特别是对与写手之间有着特殊关系的希区柯克而言更是如此。

确实,希区柯克很少启用原作者做他的编剧。他所有的影片,只有《电话谋杀案》是由原作者改编完成的。但是他与编剧们密切而又良好的关系一直为人称道。就像他之前提到的:“我会融入他们,让他们参与到整个影片的走向当中来。在我这里,他们不仅仅是笔杆子……”

《电话谋杀案》(1954)

他特别热衷与契合他思想的编剧们合作,他们可以创造出令人叫绝的片段与画面,即使这些与影片的主线剧情毫不相干。

因此,斯蒂芬·德罗萨在看到安格斯·马克菲尔那本《知道太多的人》的回忆录时得出结论:“到底有多少题材是由安格斯·马克菲尔创作出来的,有多少是由希区柯克与他共同创作出来的,又有多少是希区柯克自己创作出来而他仅仅是负责记录的,这些都已经分不清了。”

希区柯克注意到,这种亲密的合作关系使编剧不再只是一名“编剧”,他们逐渐成为创作影片的一分子。“因为,我……把他们带到整个影片创作的走向当中来。”这促使编剧在某种程度上像导演一样,从电影制作的全局而不是以一般写手的身份来思考并创作剧本。

《知道太多的人》(1956)

在采访中,自诩为影片唯一作者的希区柯克特意表明,他在电影开拍前就已经预制和剪裁好每一组镜头序列了,他仅仅采纳了编剧们提供的对话与分镜头剧本,但是这个声明却遭到了他的两个编剧查尔斯·贝内和伊文·亨特的否认。

他们强调,这些工作要么是希区柯克和他们一起完成的,要么就是他们自己独立完成的。

在 1973 年 2 月接受采访时,希区柯克依照他对采访者的一贯说辞说道:“是的,我总是坚持一开始就与编剧们坐在一起,完成多达 100 多页、包含所有细节的情节大纲,从第一个镜头直到最后一个镜头。然后我就让编剧们离开,自己再丰富对话和人物。”

《后窗》(1954)

然而,按照斯蒂芬·德罗萨的说法,在与约翰·迈克尔·海耶斯一起编写影片《后窗》大纲的过程中,希区柯克并没有出过多少力,因为他正忙于计划之后的影片《电话谋杀案》。

萨缪尔·泰勒也回忆到,是他在电影《眩晕》中塑造了米琪这个人物,希区柯克丝毫没有参与。“我告诉他我打算塑造一个角色,他说‘好吧’,之后我就离开了,过程很简单。而且在他读到剧本并喜欢上它之前,他对米琪一无所知。”

《眩晕》(1958)

弗兰克·劳恩德是影片《贵妇失踪记》的合作编剧之一,甚至更加激烈地质疑希区柯克说的是他雇佣自己与西德尼·吉里亚特改编依瑟尔·琳娜·怀特的小说《旋转的车轮》的说法。根据劳恩德的描述,早在 1936 年,自己就请求与吉里亚特一起为盖恩斯伯勒制片公司编写这部小说的电影剧本。

只不过后来希区柯克某部电影的拍摄计划搁浅,恰好他又读到了这部剧本,才要求指导此片。

劳恩德坚称,尽管影片混用惊悚与悬念的做法取得了巨大的成功,从而成就了希区柯克家喻户晓的电影风格,但是从一开始,无论是吉里亚特创作的大纲,还是他们两人合作的剧本,都不是为希区柯克准备的。罗伊·威廉姆·内尔才是他们的首选。

《贵妇失踪记》(1938)