正文

关注公众号:

百分之二十

成为掌握80%财富的那20%的人

百万股民炒深圳,疯狂1992

作者:戴老板

(公众号百分之二十特刊)

导语:

很多90后小朋友在上一轮炒币赚钱之后,往往对深陷股市的前辈们嗤之以鼻,但他们不知道的是,

在他们出生的时候,

曾经的中国股市,比顶点的币圈还要疯狂千倍。

1992年,28岁的马云还是

杭州电子工业学院的教师,工作了4年,月工资也只有100元左右。为了赚更多钱,马云到义乌广州等地进货倒卖,同时联合朋友开始做一个翻译社。

也在这一年,距杭州160公里的上海,

职工的平均月工资是356元,比马云高出不少,已经是每天赚1块钱的节奏。不过,就在新年后不久,上海的街巷弄堂都在传一个消息,说有普通职工一天就赚了几万块,相当于一下子赚了别人工作十年的钱,“一夜暴富”的都市神话,在改革开放的春风里,渐渐传播开来。

而让普通职工一夜暴富的,就是面世不久的

股票认购证

,这张认购券后来被称为“共和国首列黄金列车”。

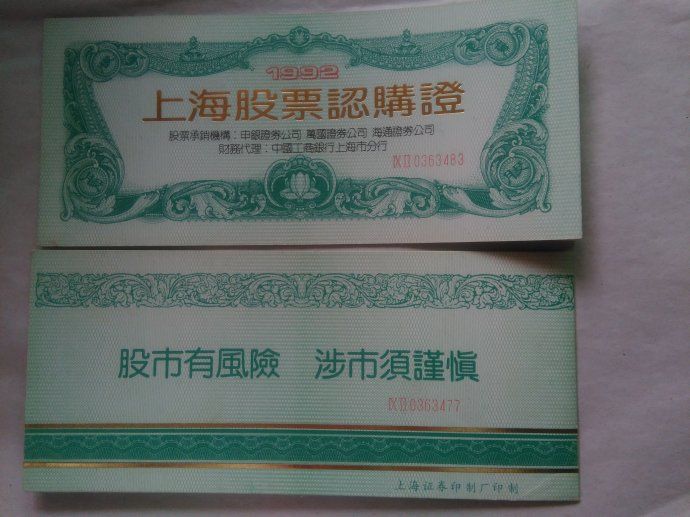

1992年的上海股市认购证

1992年1月19日起,30元一张的股票认购证通过上海全市的证券公司、银行和信托公司的450个营业网点同时向市民发售。

老元是92年最早知道认购证的一批上海普通百姓,他当年

在买烟的路上经过银行,看到银行旁边墙上新写了几个醒目的大字:“购买股票认购证由此向前”,旁边还有一个大大的箭头指示方向。和上海大部分职工一样,他对股市股票一窍不通,但在好奇心驱使之下,他还是走进银行。不过,标有购买认购证的营业窗口前空无一人。

他阅读了银行内一面墙上的“购买股票认购证须知”,才知买了认购证,就可以摇号,中签了就有认购股票的资格;若没有摇中,那购买股票认购证的30元就像买福利彩票一样,是不退的。

老元当年月工资只有200元左右,犹豫再三,选择了放弃。他买了烟回到单位后,将这事告诉了同一办公室的同事,同事说:“当然没必要买啊,如果买了没有中号,这30元就扔在水里了。”老元自己想想也是,于是打消了想买几张玩玩的念头。打消念头的同时,他与上海滩的新一轮暴富机会擦肩而过。

和老元相比,他刚刚下岗的单位同事老姚,却成了幸运儿,他接触认购证仅仅比老元晚一个月。老姚当时已经年过五十的职工,拿了单位两万元买断工龄的钱就被遣散了。老姚怀揣着两万元钱和对余生的担忧去银行存款,却恰巧碰上了一个热情的柜员,柜员说:“买一点认购证吧,这东西摇中股票,说不定能发个大财。”老姚也不懂股票,他也不信能发大财,可当时他对没着落的未来充满忧虑,忧虑使他产生搏一下的心理,

所以一咬牙化了3000元买下100张认购

证

。

不过,老姚回家就被儿子小姚劈头盖脸骂了一顿:“爸!你老糊涂了吧,养老钱不存起来,这么搞就是扔水里了啊。”小姚坚决否定了认购证。老姚后悔了,去银行退,不过

银行柜员一是不让退,二是鼓励他持有:

“老先生,这可是好东西,政府原来只印了100万张,因为买的人多,又加印了100多万哩。”老姚听了反而更难过了,200多万张,中签的概率更低,恐怕真是打水漂了。

但隔天老街坊又告诉了老姚一个惊人的消息,外面股票认购证从每张30元炒到60元了。老姚平生第一次意识到财富,他从箱子底层捧出封面烫金、封底上印有“股市有风险,入市需谨慎”字样的认购证,仔细端详,轻轻抚摩。在等待摇号的日子里,老姚每天把它们放在枕头底下才能安心入睡。

不过,后面的发展是老姚更意想不到的。

3000元买的认购证,将在短短一年内翻300多倍,变成100万元。

小平同志的南巡讲话传遍全国,上海的国有企业掀起空前的股改高潮,这些公司通过申银、万国、海通三家证券公司策划、组织,分四批向社会公开发行股票,并于当年在上海证券交易所上市。

全年共有53家公司发行面值10元的股票共计5479万股,全年认购证平均中签率高达86.9%。发行规模之大,数量之多,中签率之高,是大部分人没有料到的,特别当时为了保护投资者的利益,股票发行价格依据的市盈倍数比较低,新股一上市都能获利不少。

尤其是92年5月21日,上海证券交易所宣布全面放开上海的股价,

引发股市暴涨,沪市一天就涨了105%

,每股面值100元的豫园商城股票突破10000元。面值一元的新股一上市赚二三十元则是平常的事。有人说,一张认购证如果中签的股票好,另外卖的价格也好的话,能赚一万元左右,也就是说,

如果花上3000元买上100张认购证,当年就有可能直接成为百万富翁。

在万元户还是奢望的年代,百万富翁简直就是奇迹。

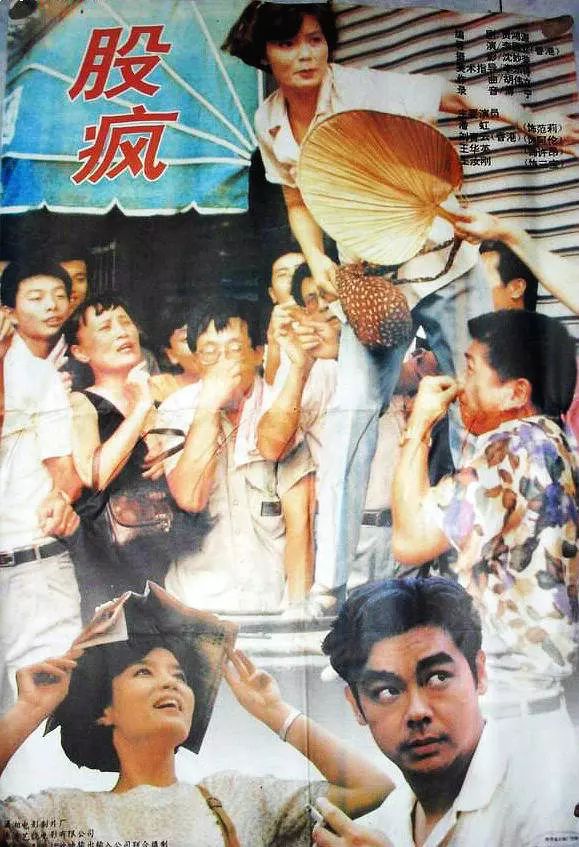

1994年,由刘青云、潘虹主演的电影《股疯》很好地再现了当时上海股市的疯狂景象

老姚这个幸运儿,赶上了这个奇迹,倒腾了几把,不久后就在上海中环内买了新房。

在知天命之年,反而收获了旁人艳羡的财富。

当时坚决反对老爹的小姚,看到老爹带着大把钞票回家,也迅速调整了自己的姿态,跟老爹坚决站到了一起。当上海认购证第三次摇号时,

小姚听说深圳也要新股发行认购证摇号了,他主动向父亲请缨南下深圳。

老姚一听是又是认购摇号,马上放行,并祝福儿子也摇出一个“财富人生”。

上海股票认购证的四次摇号,5月的大牛市,再加上各大报纸对于民间股神“杨百万”等人的报道,产生了巨大的财富效应,当深圳发布将在8月10日发售股票认购申请表消息后,全国各地的求购者大批涌向深圳,广州至深圳的火车票早被抢购一空。小姚到达广州后,不惜以高于原票5倍的价,从黄牛手中弄到车票。

一踏入深圳,他发现到处都是涌动的人流。据当年报纸估计,1992年扑进深圳的认购者多达150万人。

小姚还算到深圳到得早的,后来车票翻了10倍。

8月7日后,广州至深圳的火车票由30元炒至300元,包车费用涨至3000元。

深圳大小酒店、宾馆、招待所全部爆满,许多人露宿街头。深圳、东莞的许多工厂停工了,工人被老板用大货车拉来排队。

不仅是人在向深圳集结。由于股票认购证需用身份证认购,从7月底开始,全国各地的身份证都在向深圳集结。一个当时在邮局工作的工作人员说:

“那些日子寄往深圳的身份证估计有两三百万张,最多的包裹装有700张身份证。”

据统计,有320万张身份证“飞”到了深圳。

这些身份证几乎都是涌向深圳的股民通过各种关系借来的,有的甚至是租来的,租金20元/张,如果是直接购买,则50元/张。当时正在湖北读中学的黎勇说,一个老师借走了几个班同学的身份证寄给深圳的亲戚,结果很多同学再也没有要回来。

老吴当时是深圳南山区的一个中学教师,8月7日,吴卫军路过南山大道上的中国银行网点。当时,人并不多,只有100多个人。他心想,9日开始发售,他和老乡们有近20个人一起排队,这样就万无一失了。老乡们并不知道吴卫军为什么要借身份证要排队。吴卫军当时想:“这也许就是读过书和没读过书的区别吧。”

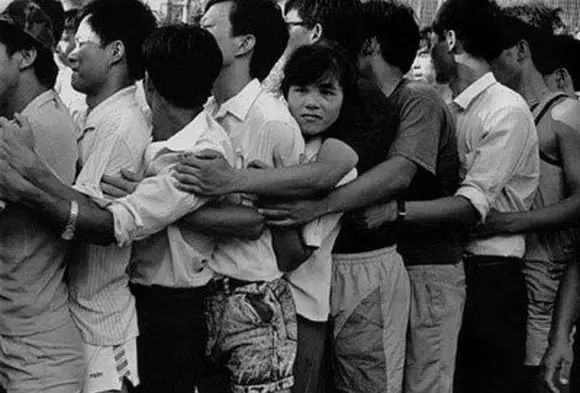

按照前一年成功申购新股的经验,查韬和他的几个朋友决定,还是在发售前一天晚上开始排队。于是,1992年8月8日傍晚6点多,查韬来到红岭大厦的发售点。他一看就惊呆了:深南中路、红岭路的几个发售点,全都人山人海,里三层外三层的人流互相拥挤、层叠,“那一刻,我感到人就像被串起来的‘羊肉串’一样。”查韬说,他清楚地记得,1991年11月他申购当年新股的时候,申购点前排的队伍最多不过200米长。

孙爱民那一年刚刚从中专毕业到深圳一家电子厂工作。跟厂里老乡借到10个身份证前往排队的时候已经是8月8日下午。估摸着特区内人多,孙爱民决定去特区外的网点排队。可当他来到销售点的时候,发现人群已经像长龙一样绕了几个弯。孙爱民更坚定了自己排队购买认购证的决心,因为越是紧俏的东西,排队买的人越多。

为了能够买到认购证,排队的人们绞尽脑汁。有大量身份证的股民,就雇民工排队。深圳广电集团海外中心编导、时任深圳电视台广告部编导周展,从8月8日起就开始在深圳多个发售点穿梭,与排队的人们聊天,并用相机记录下了那震撼人心的一幕幕。“在罗湖区爱国路的发售点,队伍已经排得老长老长了,但是有一个老太太悠哉悠哉地坐在队伍旁边的树阴里,神情轻松地看着排队的人潮。”周展说,他一问才知这个老太太是当地村里人,她指着自己身边的队伍,用广东话告诉他:

“这20多个人都是我花钱雇来排队的。”

像广东老太这样做的人并不少,

据说,当时有一对姓唐的兄弟,以50元一天劳务费的代价,

从乌鲁木齐一次性雇请1500名民工排队领取认购证

。最后,他们的认购证很快被换成大量原始股,轰动一时。

8月的深圳,酷热难当、暴雨烈日交织。百万股民将这几种天气都一一体验。队伍越来越长,为防止有人插队,排队的人一个贴着一个,无论男女。

1992年8月8日深圳排队的股民

深圳白天的气温大概有35℃,每个人都被汗水浸泡得湿漉漉的。然而,人们无惧高温,紧紧地搂抱在一起,因为稍有不慎就可能被挤出队伍,白忙活一场。

“那时候,人的性别差异几乎都已经泯灭了,男的女的都像羊肉串一样紧紧地串在一块,没有人顾得上不好意思。”