题图来源:Yestone.com 版权图片库

还好有这么个地方来救我们啊

没这个地方怎么办

日子都过不下去了啊

那天是小唐的好日子。一个月前,他砸坏了家里的电视机,但不知道为什么,父亲竟然要给他买台新电脑。那天是 2014 年 11 月 9 号,一个适合外出的星期天。小唐以为父亲要带他去电脑城,但最后他被带到了临沂网戒中心。

小唐在网戒中心接受了 20 个月的治疗。直到 2016 年 7 月,他被批准出院。在小唐住院的那段时间里,临沂网戒中心和杨永信再度受到媒体关注,然后热潮又再度沉寂下去。又过了几个月,他的父亲唐学礼先生拨通了电话。

长久以来,几乎没有媒体能够接触网戒中心的孩子家长,他们和外界几乎隔离。大多数采访往往在网戒中心内,在其他家长的注视和「大爱流淌」的氛围下进行。我得到了一个机会,挑出了为数不多的家长进行回访。在文章发布的前一天,我们还赴外地拜访了一位曾将孩子送入网戒中心的家长。这几位家长的回忆与自述,以及从大量家长来电中筛选出的有价值的、从未向外界公开过的信息,构成了这篇文章的主要内容。

需要申明的是,为了保护受访者,我们把所有素材进行了打乱和模糊处理,你们不会从文章中发现他们是谁,实际上,你们可以将他们看成三类家长群体的代表人物。

1

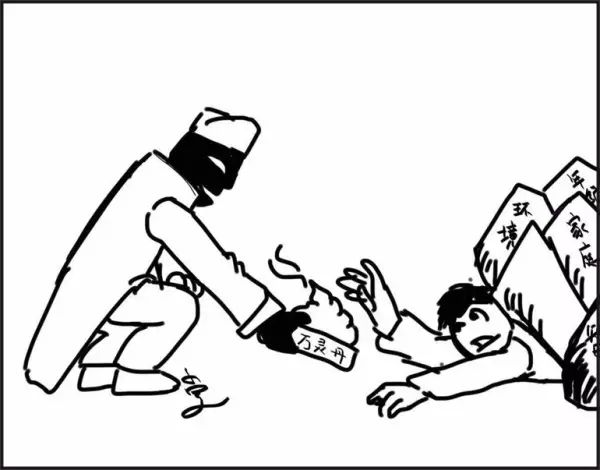

由于「上网」、「打爹骂娘」、「砸电视机」等原因,许多家长在感觉自己走投无路的情况下,通过「朋友介绍」,或是「媒体传播」,将孩子送入了类似临沂网戒中心的机构 图 / 小罗

3 年前,14 岁的小唐念初一。五年级时,他的父母离婚了,小唐这两年一直和父亲唐学礼住在一起。唐学礼某天下班回家,一开门就听到「非常刺耳的声音」。他走进孩子的房间,小唐正在看直播(或者是动画片,采访过程中,唐学礼始终没能分清楚这两者的区别)。唐学礼感觉自己「仿佛听到了一阵哀乐。」他指责小唐:「你听的这东西跟死人听的一样。」

唐学礼说小唐在之后「变成了一个恶魔」。小唐开始疯狂地砸东西,先砸桌子,再砸板凳,然后砸了放在客厅里的电视机。唐学礼拦不住他,只好躲进自己的房间。之后他试图同孩子和解,但并没有效果。当天半夜,正在睡觉的唐学礼被一声巨响惊醒,小唐拿板凳把他的房门给砸了。

唐学礼承认,「孩子走到这个情况,肯定跟离婚,跟他妈妈走,有很大的关系。」有一次他下班回家,发现小唐正躲在屋子里哭,小唐告诉爸爸:「在学校里,同学都看不起我,因为我没有妈妈。」唐学礼对我说,临沂网戒中心里因父母离婚和再婚所导致的问题儿童比例不少。

唐学礼不愿意告诉我离婚的原因,他觉得「太复杂了,说不清楚」。他承认自己管不了儿子。在唐学礼的描述里,小唐每天都要玩电脑到 12 点。他劝儿子睡觉,「儿子一听就发火,一发火就砸东西。」最后砸了电视机。

唐学礼最终决定将儿子送往临沂网戒中心。他是临沂本地人,有个亲戚在网戒中心里工作,他「从中心成立就知道那里」。唐学礼知道小唐肯定不愿意,所以骗他说去买电脑。在网戒中心工作人员的帮助下,他的孩子「去了以后就出不来了。」

唐学礼说,网戒中心当时有 100 多个孩子。除了「玩游戏成瘾」的,「有打架斗殴的、有不上学的。像小唐这样因为「看动画片进去的」比例也不少。最严重的孩子是因为「贩毒和卖淫导致入院。」我问唐学礼,「贩毒和卖淫的为什么归网戒中心管?」他支支吾吾,觉得「除了杀人放火,这里面什么孩子都有。本来就是问题儿童扎堆的地方。」

2

小康比小唐大一岁,来自山东滨州,他的母亲赵友爱提到儿子用到的第一个词是:「打爹骂娘」。

这个词出现在家长口中的频率很高,几乎所有的家长在向我描述孩子的状态时都会使用。与之相匹配的还有「拒绝沟通」和「无法交流」。一个孩子告诉我,这些词都是点评师在点评课上教给这些家长的,家长们喜欢用这些不精确的形容词给自己的孩子下一个总结性的定义。

小康从小学起开始玩游戏,但那时候「还能控制」。问题出现在初一,小康迷上了《英雄联盟》。自从玩上了这款被赵友爱认为是由林熊猫开发的游戏以后,小康就再也「不受控制」了。

小康先是逃课,继而不想上学。到了高一,基本就在打游戏中度日。「你说他这么小,不上学能行吗?我们想管他,他网瘾那么大,能不和你急吗?」急了的小康开始和父母动手,最终在一次冲突中,小康打了母亲。

赵友爱说,他们夫妻后来被儿子打到「不能在家里住。」小康爸爸住到了单位里,赵友爱去了朋友家。「你说在家吧,看孩子那个样,我们也睡不着。让他去网吧也不放心。」赵友爱夫妇给儿子在家里装上了电脑,想着既然拦不住他玩游戏,至少让他在家玩。否则「他在外面还要和人打架。」

赵友爱觉得他们夫妻俩都挺关心孩子,但「孩子脾气比较急,我也比较急。然后就经常吵架。」她觉得自己从不宠溺孩子,可是「也不知道怎么回事,反正就变成这样了。」她承认自己不知道如何教育孩子,「在家里,咱父母就是这样教育咱的,咱不知不觉就把父母那一套又学来了……」

她从父母那里接受到的教育方式是打骂,他们夫妻之间也用吵架作为沟通方式,自然而然也用打骂对待孩子。在很长一段时间里,这似乎是有效的。但当孩子长大到「能打得过他们」的时候,赵友爱的教育方式失效了,于是她感到了痛苦。「你想想,俺那时候都没法活了,俺都活不下去了啊。」最严重的时候,他们夫妇「死的心都有了。」

赵友爱不停向我重复当时的感觉,「根本没法管啊,管不了啊。」但每次当我试图询问小康「走偏」的具体细节时,她都会下意识地回避,「现在也不是追究这个问题的时候,你也别说了,知道吗?别问这些问题了。」

亲戚朋友们知道了情况,都帮他们想办法。最后,一个有过相同经历,但已经「成功治愈孩子」的家长给赵友爱指了一条路:临沂网戒中心。

赵友爱突然不愿意说下去了。一提到网戒中心,她的情绪就非常激动,夹杂着大段方言的语句冒了出来:「现在也不是追究这个问题的时候,现在就是说,那些东西什么时候删除?」

3

许多家长以为,只要和孩子 24 小时在一起,就能保证他们不受到任何伤害。但盟友告诉我们,他们只是受伤以后不敢说,因为说了将会受到更多惩罚 图 / 小罗

为了验证「戒网瘾」的可靠性。赵友爱和丈夫考察了很多地方:「济南有一家,北京有一家也看了,反正好几个地方,我都看了。」他们用了一周时间考察,最后还是选中了临沂。因为只有这个地方「家长可以陪着」,而且「是公立医院,可以报销。」

大部分家长对「24 小时陪同」表现出认可,赵友爱觉得这是网戒中心最主要的优点。「有些网戒中心里面说是老师,其实都是教官。」她听别人说,「娃在里面,要是不听话,他(教官)就会打你。」她觉得小康性格太冲动,在里面肯定会受苦,「你看他在学校的时候都跟老师打架呢,(到了网戒中心)肯定不服从管理。」

「我觉得家长陪护是有好处的,双方可以平心静气地相处和交流」,2008 年曾在网戒中心「接受治疗」的王涛这样说。但相处也会带来一个问题,那就是猜疑。杨永信和家长掌握着是否让孩子出院的权利,在这个前提下,孩子和家长之间天然无法平等,「交流」也就无从谈起。王涛觉得网戒中心里的孩子实际上像犯人一样,「顺从、奉承、讨好教官,期望提前出狱。」

孩子要表现出「我确实改变好了,快带我出去」的样子,但是不能说出来,否则就是「忽悠家长」,会受到惩罚。王涛说,「家长要猜测孩子是不是真的改变好了」。他认为这让本应最亲近的家人之间没了信任。

「在网戒中心,最大的权威是杨永信,家长和孩子需要分别向杨永信证明自己的改变和忠诚。」心理学从业者,一线教师夏红堂告诉我,「在这种巨大的压力下,家长和孩子的思维都变得狭窄,他们似乎只看到了一条路,那就是「做杨叔说对的事」,而失去了个人判断。

在这种氛围下,家长成了这一体系最坚定的支持者。网戒中心鼓励汇报,王涛曾经看到过一个孩子偷偷对妈妈说「我受不了,你们带我出去,我回家听话」,结果「他妈就去找杨永信,回来就把那个孩子拉去电了……我偷偷地告诉你的事,你去给杨永信说了。」王涛说,「杨永信反过来就拉走他们,你觉得孩子以后还能信任家长吗?」

几乎所有家长都会向我讲述他们是如何放下工作陪护孩子的,这被家长们认为是一种付出,一种牺牲,一种决心和信念的表达。他们看着自己的孩子逐渐「改善」,并为之欣慰。但几乎每个被采访的孩子对那里最深刻的回忆,都是父母看着自己被惩罚后无动于衷的表情。很多家长因为担心孩子被伤害而进行陪护,但他们不清楚的是,让孩子最受伤的却是自己。

2015 年 10 月的某一天,赵友爱夫妇谎称带小康出去旅游,在某一个周末,将小康骗进了网戒中心。他们在那里住到了第二年 9 月份。

4

带着孩子离开网戒中心 7 年的庄文明对网戒中心有不同的感受。2010 年,家在上海的庄文明亲自送孩子入院。她带了几床被褥,告诉孩子走亲戚。她老公开了一夜车,第二天早上,她的孩子在后座醒来,发现自己到了临沂。

庄文明不愿多谈把孩子送进去的原因,因为「那都是过去的事情了」。但几个月后,或者说「还不够一个疗程」,庄文明就选择带着孩子离开。

「杨永信是一个很聪明的人,他也很有能力。」在一家销售磁疗床垫的连锁店里,年近 60 的庄文明对我说:「那里的氛围就是杨叔是老大,他刻意打造了那么一个环境,他是绝对的权威,家长要是行的话,你怎么到这里来了?」她认为杨永信利用家长的无知体现自己在「戒网瘾」方面的权威性,「你(家长)跑到这里来就是一个失败者,你这也不行,那也不行。」

网戒中心为很多家长提供了「解决家庭问题」的方法。这种方法简单、直接,而且对他们来说「有效」。包括点评课在内的程序设计强化了家长们对「杨叔」和「心理学医生」的崇拜。「你得依靠我啊,你到我这里来,我是专家。你看我这么多案例,这本书那本书……是吧,所以你就老实听话,你就全都交给我就行了。」

赵友爱没想过这些,她觉得「哎呀,对我来说,杨叔就是个活菩萨啊……就是大恩人啊……」

网戒中心的教育甚至改变了赵友爱夫妇的性格。返回老家后,亲戚朋友发现,他们夫妻俩就像变了一个人。「我平时脾气急啊,你知道吧,看到孩子不对,我就乱发脾气,我们夫妻两个也打架。」但是现在「全家都不再吵架了」。她在电话里的声音有点羞涩:「为了孩子(去了网戒中心),我们全家的收益太大了。」

5

孩子们最终变成了父母和杨叔喜欢的样子,但没人问过孩子自己喜不喜欢这样,孩子只被告知:「这样是对的,你以前是错的。」图 / 小罗

20 个月的住院治疗对唐学礼的改变同样明显。他觉得自己学到了教育孩子的新方式,「不能急,哪怕他做错了,也不要发火。「他认为自己孩子现在不砸东西,跟同学相处也很愉快。家里听不到「哀乐」,唐学礼感到很满意。

唐学礼现在利用「磕操」让孩子发现自己的错误。「这个磕操,你可能在网上见过。网上有一个 108 拜,就是那个动作。」