经公

众

号“SME"(微信ID:SMELab

)

授权转载。

近几年来,抗日神剧层出不穷,各种身怀绝技的“中国人民”可谓把日军如蝼蚁般玩弄

,一不留神还以为这是看的科幻片。

这些对抗日历史恶意消费和亵渎的“雷剧”,也让人想起了上个世纪良心的抗日剧。

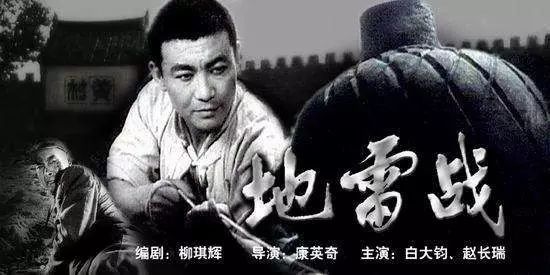

其中作为军事教学片的《地雷战》,可以说是大家最熟悉的抗日电影之一。

《地雷战》

不过,《地雷战》中也有一个不小的Bug,那就是剧中的民兵真的如此逆天会造地雷吗?

毕竟那时的八路大多是农民出身,更没有什么会制造地雷的专业人员。

他们又是如此从零开始,把地雷造出并运用得如此精妙?

中国地雷炸毁的日本装甲车

揭开历史神秘的面纱,原来现实的地雷战背后,是一批鲜为人知的科学技术人员撑起的。

这其中最得力的一名科研人员,就是被喻为“兵工大王”的清华学生——熊大缜。

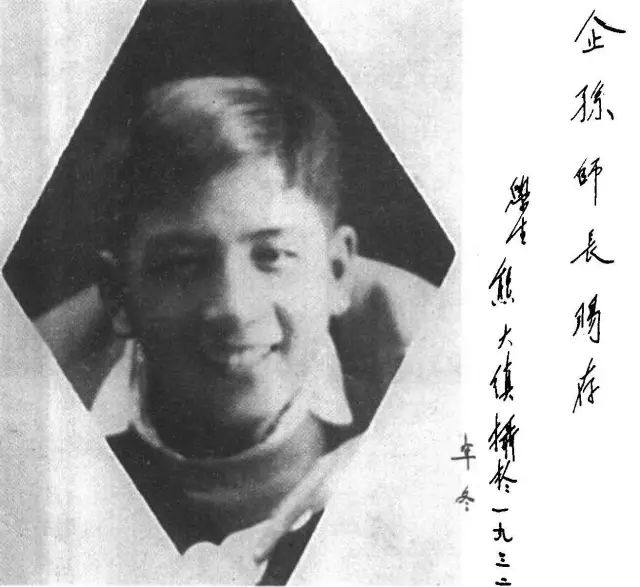

熊大缜

为了投身到抗日战争中,这位热血青年毅然放弃了与妻子的婚约和赴德国留学的机会。

才20出头,他便带领着一批北平的热血青年学子,建成了一座拥有2000多工人的大型兵工厂。

冀中根据地的兵工厂

这个兵工厂不但制造出了大批地雷,还有各种手榴弹、掷弹筒弹、复装子弹。

这些烈性炸药,在各个战场被广泛应用,让日寇吃尽了苦头。

此外,他还在军队中亲自挂帅建起了电讯技术研究室,使当时的冀中八路在电讯方面实现了从无到有的突破。

但是这位本该有更大作为的科技高材生,生命却戛然停止在了26岁。

更让人唏嘘的是,他并非死于对他恨之入骨的日寇枪下。

反而是被“自己人”拿石头硬生生砸死,横尸荒野。

熊大缜

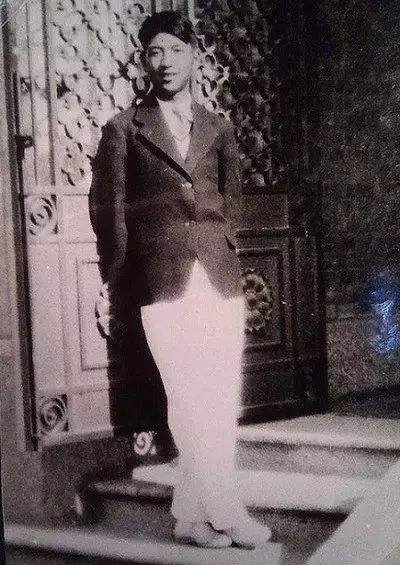

1913年,熊大缜出生于上海,从中学毕业后便考入清华大学物理系。

出身于大户人家的他从小就受到了良好的教育,不但成绩优秀更是十八般武艺集一身。

在清华大学时,他是网球队队长、足球队副队长,就连在话剧社中也是吹拉弹唱样样精通的台柱子。

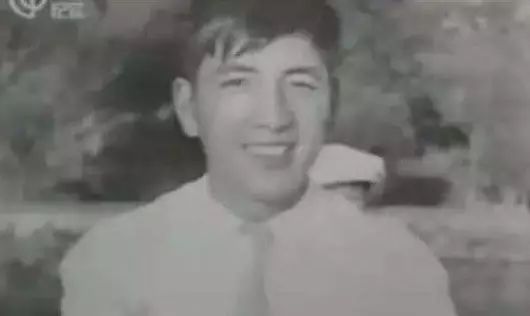

熊大缜表演,扮演的是一个黑人

别看他这么热衷课外活动,但他的课堂成绩也一直名列前茅。

他班上的同学中,就有后来成为科学大家的钱伟长、彭桓武、汪德熙等人。

在清华的第二个学期,他就从物理系借来了一架德国产的“莱卡”相机和洗印设备,自学成才开设了一家“清华照相馆”。

他既是当老板又是当员工,从拍摄到冲洗都是自己一手操办。

因技术和质量都大大超过民间的照相馆,熊大缜赚的钱不但还清了借债,还为物理系添置了少见的大型连续冲洗暗室,供师生进行科研与教学。

叶企孙

因为在学校的出色表现,熊大缜当时就深得的清华大学理学院长兼物理系主任叶企孙的赏识和器重。

叶先生看他那么喜欢照相,就提议他去研究“红外”摄影

(那时也叫“红内”摄影)

。

那时的国际上,红外摄影不像现在是每个数码相机都具备的功能,而是一项不对外公开的军事秘密技术。

它可被应用于军事侦查、科研、医学等多个领域。

照片摄于1937年,量子力学大牛玻尔(右边)到中国讲学

在这一穷二白的情况下,熊大缜决定利用物理系的光谱实验室和X射线衍射对胶卷进行研究。

他凭着自身丰富的知识和冲洗经验,摸索出了红外光敏感胶片的感光材料的化学成分。

在那个连普通底片都需要进口的时期,自制成了国内第一卷红外胶片。

中国第一张红外照片,出自熊大缜之手

在一个伸手不见五指的夜里,熊大缜带着几名助手爬上了香山最高处的“鬼见愁”顶峰。

他们拍摄了二十多里外的北平西山夜景,照片洗出来竟像白天拍的一样十分清晰。

这珍贵的中国第一张红外照片一出,立马轰动了整个清华大学。

那时的《清华周刊》对此还特作报道:

熊大缜研究狂造胶片,非但社会之福,亦我清华之光”“其大学毕业论文,为赤内光线照相之研究.....对于军事上侦查极有价值。......制造胶片之研究,在中国尚属创举。

熊大缜与同学们

因为熊大缜在红外摄影的科研成果,叶企孙也有意把他送到外国留学深造。

1937年,熊大缜也顺利考取了赴德留学的名额。

但那一年七七事变爆发,无论是中国还是熊大缜的命运都发生了翻天覆地的变化。

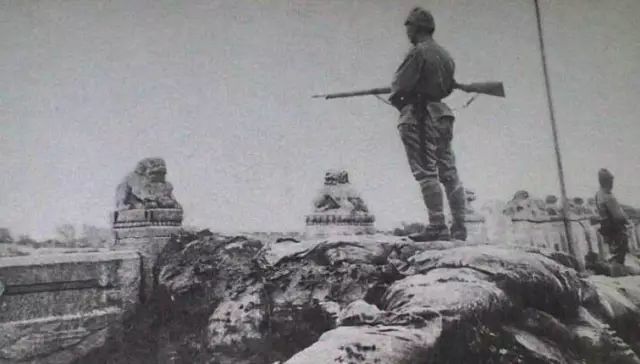

七七事变的卢沟桥

当时的冀中抗日根据地,地处于大平原,少山少水且被日军重点驻兵的铁路包围,是当时开展游击战最艰难的地区。

在这种严峻的条件下,八路军想出了适合冀中平原的作战方法——地雷战。

法子是想出来了,但如何实现又是另一个问题,因为根本没人会造地雷,更没有造地雷的器材和原料。

本来打算结完婚便赴德留学的熊大缜,一听说地雷战的事,便婚也不结国也不出,直奔冀中抗日根据地去了。

“抗日需要科技的帮助”,那时的他只怀着一腔热血,觉得这就是自己为抗日战争做贡献的最好机会。

然而他并不知道他的这个决定,将拉开一出悲剧的序幕。

抗战时期的吕正操

他来到战场后马上把名字改成更接地气的熊大正

(以下正文均称熊大正,编者注)

,做好与军民并肩作战到底的觉悟。

因他过人的胆识和才干,不到三个月他就被吕正操将军任命为供给部部长,负责揽集科技人才,建立兵工厂。

当时的熊大正可谓清华无人不知的名人,再加上恩师叶企孙的帮助。

很快,他的麾下就集中了一大批知识分子,并成立了技术研究社。

熊大缜(中间),恩师叶企孙(左二)

当时军队也不是说不能制造炸药,只是威力很小,连一般的铁轨都炸不坏。

所以熊大正的主要任务就是带领这些年轻的技术人员,进行技术攻关,提高炸药的破坏力。

在这些有专业知识的大学生的钻研下,一种大威力的烈性炸药被研制了出来。

从此,这种含TNT的烈性炸药,在地雷、手榴弹、炮弹中都广泛应用,冀中八路的战斗力也节节上升。

到中国军队考察的美国盟军

当时的日军在挨了一顿狂轰滥炸后,都开始怀疑八路是偷了美国或日本制的炸药,下令彻查究竟哪里丢失了炸药。

当时来到冀中考察的美国人都感叹:“你们真有本事,生产的火炮和美国的火箭炮几乎一样呀!”

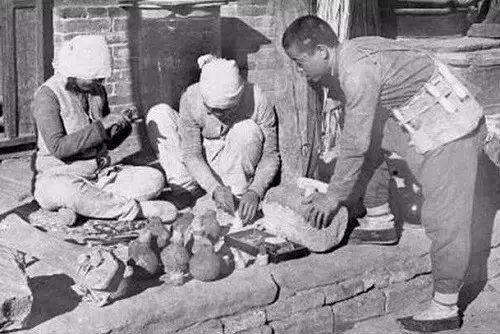

民兵在道路上埋雷

截止到1938年的10月,熊大正带领的兵工厂已达到2000多人。

这个八路军中规模最大的兵工厂,每天至少能生产1000公斤的烈性炸药。

民兵在铁轨下埋雷

据吕正操回忆,熊大正任职后,他便马上带领民兵把炸药筒埋在铁轨下。

当时日军装满军火的列车一开过,车上的军火便接二连三地爆炸,气得鬼子咬牙切齿。

有了炸药后,地道战、地雷战、伏击战等各种神奇的战法,打得日军可谓日夜不得安宁。

除了带领兵工厂,熊大正还致力于研究军队的电讯技术。

熊大正多次利用各种关系,潜入北平和天津等城市采集各种电子材料,运回军区研制短波通讯工具。

不到半年时间,军区就拥有多达30部电台,电讯能力也实现了从无到有的突破。

抗战时期的无线通讯电台

虽然熊大正没有亲自上战场杀敌,但是他所做的贡献可以说不比任何一个人少。

凡是认识熊大正的人,都非常钦佩他在科研技术方面的才能,在军中他更是被喻为“兵工大王”。

熊大缜

在各项工作开展得如火如荼的阶段,熊大正与这群尽心尽力的知识分子迎来了不测风云。

在那个国共两党表面说是合作,背后却波涛汹涌的抗日时期,清除内奸也是一项极其重要的工作。

1939年,国共关系更是急剧恶化,像熊大正这种知识分子,更是容易被怀疑有“特务”之嫌。

熊大正确实是有科学研究方面的天赋,但是在政治上可以说一点都不擅长,或者说是完全不屑于这虚的一套。

对熊大正跑到抗战前线,当初恩师叶企孙最担心的不是战争的危险,而是怕太过耿直的熊大正会惹上不必要的麻烦。

熊大缜(左二),叶企孙(中间)

果然,在这个敏感的时期熊大正也毫不忌讳,怒斥内斗,大谈国共两党应一致抗日,减少内耗。

再加上他在军队中的突出表现,更是树大招风。

每次熊大正西装革履地潜入敌区采购军火材料,虽完全没有任何依据,但都会引来锄奸队的怀疑。

埋地雷

1939年1月,有个叫方平的团员来到供给部考察。

熊大正看出方平也是读书人,便试着用英语与他交流。

两人用英语相谈甚欢,越聊越投机。

有人

将这事当成特务嫌疑上报。

熊大缜

1939年初,军区锄奸队就把以熊大正为首的一百多名知识分子抓了起来。

原因是熊大正收到了一封来自“天津党政联合办事处”的来信。

锄奸队就一口咬定这就是国民党的特务机关,熊大正就是特务分子。

熊大缜在表演

1939年7月,因日军发起对冀中根据地的大扫荡,军队不得不转移。

半路上负责

押解

锄奸队队员

与熊大正发生了口角,在没有得到上级的同意之下,处死了熊大正。

那时,熊大正刚年满26岁。

2015年12月6日,熊大缜纪念碑落成

侯亮平唱了三次的《智斗》背后有哪些真实历史:胡传魁、阿庆嫂有没有原型?刁德一到底姓蒋还是姓汪?

《人民的名义》开播以来,侯亮平唱了三次《沙家浜·智斗》,阿庆嫂到底怎么不寻常?刁德一到底姓蒋还是姓汪?

△

点击图片进入文章

△点击图片,查看所有往期杂志