近几年,我们的青春片常常遭人诟病。

年轻演员们

顶着精致的妆容,在过白的滤镜里

自顾自地痴情,又莫名其妙地堕落,醒悟。

这样的“青春”,怎么看都与普通大众无关。

近日,一部

被推滞五年才上映的

电影,打破了这一现象。

对于我们的青春片市场,它的这份

“现实感”

实在太过罕见。

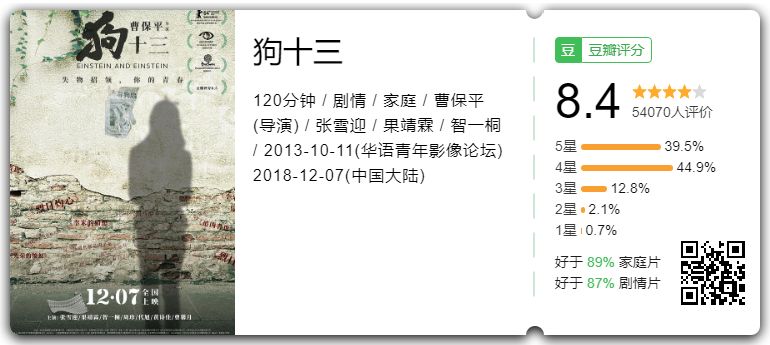

于是它获得了

8.4

的豆瓣高分,几千人为这样一条评论点赞:

原来我们都是这样长大的……或者说,如果没有共鸣,你知不知道你有多幸运……

电影一开始,16岁的

张雪迎

额头上顶着青春痘,嘴里戴着牙套,素面朝天,赤裸而真实地出现在观众面前。

打破了某种青春电影的“标准”。

这里没有假大空,没有奇怪的滤镜,没有怀孕堕胎,也没有歇斯底里的

男男女女,却能看见自己的“青春”。

至此,我们才意识到:

——当代中国青少年,原来都是这样长大的。

《狗十三》

Einstein and Einstein

13岁少女

李玩

(张雪迎 饰)

是重组家庭中男方的孩子,常年在爷爷奶奶家生活。

这一年,父亲与继母在她毫不知情的情况下,生了一个弟弟。

弟弟一周岁生日降至,长辈们不想再隐瞒。

这时的父女俩却产生了矛盾,父亲便想着:先将李玩哄开心了,再告诉她弟弟的事。

于是,小狗“爱因斯坦”成了父女俩和解的桥梁。

但是,由于一次意外,爷爷不小心弄丢了小狗,李玩情绪崩溃,难以接受。

为了摆平李玩,继母又送来了一只和“爱因斯坦”长得差不多的狗。

所有人都告诉她:

这就是“爱因斯坦”

。

但李玩知道,它不是。

可她必须接受,因为再闹下去,就太“不懂事”了。

在这个家里,这样的事情太多了。

英语兴趣班对升学更有帮助,所以李玩必须放弃喜欢的物理,被父亲强迫报了英语班。

到最后,为她赢得“高中保送”资格的,却依旧是她的物理奖状。

因为小狗走丢,李玩私下喝酒发泄,被父亲发现后遭受一阵打骂。

从此,李玩不再叛逆,沉默以对,日益“成熟”。

在大人的饭桌上,父亲却推着李玩走向前,给“德高望重”的权力者敬酒。

即使在这位“伯伯”口中,李玩爱看的《时间简史》,是“小孩才会看的书”。

曾经,父亲向李玩承诺,一定带她去天文馆。

然而,他先是记错了开馆日期,又是强行带着李玩吃饭应酬,耽误了展览时间。

当父亲随口向弟弟许下不能实现的承诺时,李玩纠正他,不该用谎言来圆另一个谎言。

父亲瞪眼,道:什么谎言!这是在哄孩子。

一次又一次的累积,李玩逐渐成长为一个“懂事”的小孩。

她懂得了妥协,隐忍,懂得了将自己的愿望与情绪收进心底,不再发泄。

于是父亲开始夸奖她:

“我女儿长大了,懂事了,不让爸操心了。”

“你真是爸爸的骄傲!”

当然,父亲也是爱她的。

在情绪失控打骂了女儿后,他将女儿抱在腿上道歉,问她“疼不疼”。

被李玩问及亲生母亲时,父亲在车上遮着她的眼睛,哭着说:

“我不是一个好爸爸。”

他也知道,自己作为父亲,完成了一次不成功的、不负责的传承。

他被社会、被环境所改变,在这份推力下,他也通过各种方式,改变了自己的女儿,将她变成了一个“成熟”的大人。

然而,日益成长的女儿,又好似与他越离越远。

那么,对于家庭,对于育儿:

爱,是否有资格去解释一切?

《狗十三》的导演

曹保平

,是一个足够“凶狠”的人。

这份“狠”,渗透到电影的每个角落,对于情绪的表达,无论外放还是内敛,他都能把握得深入而准确。

《烈日灼心》、《追凶者也》的成功,已经充分证明了他导演犯罪片的能力。

而《狗十三》的他,似乎又回到了《李米的猜想》时,那份对剧情与感情的“双重克制”。

《李米的猜想》中周迅的眼神

《狗十三》中有几个片段,设计得相当有趣:

李玩被迫接受新的“爱因斯坦”后,回到了普通的生活节奏。

一天,班上飞进来一只蝙蝠,扰乱了老师的课堂纪律,同学们打闹起哄,老师无法控制,便用书本拍死了蝙蝠,将它丢出窗外。

蝙蝠,一种在孩子心中极富神秘色彩的生物。

讲台上的老师(大人)打死它,却好像拍死一只惹人嫌恶的蚊子般轻松、有序。

哄笑声因此戛然而止,学生们小声赞叹着:老师好厉害。

而李玩站在那儿,又仿佛根本就不在那里。

曾经,李玩一直以为楼上养了鸟,总传出啁啾的鸟叫声。

鸟叫,以及对鸟叫声的向往,都象征着李玩对

自由

的追求。

然而

这一天,李玩却目睹了自家楼上的“精神病人”被送医。

他被绑

在担架上,脸

朝向李玩

,嘴里发出啁啾的鸟叫。

袖口画着的三道杠,似乎也在讽刺着“自由”与“童真”的覆灭。

由《狗十三》产生的“共鸣”,反映的当代中国青少年的心理现状。

人们说电影“过分真实”,是因为他们在与李玩同等年纪时,经历的外部事件,情绪状态,内心转化,大都大同小异。

有多少小孩的成长伴随着无端的打骂,又有多少人曾因父母总是许下无法兑现的承诺而怨愤不已?

——大人的工作太累了,乖孩子要理解大人,不能让他们操心。

他们也曾说出自己的不满,却在不断被“纠正”,被“惩罚”后,渐渐销声,归于沉默。

成人世界的规则,似乎从来不能被质疑,也从不会妥协。

最后,孩子们也纷纷长大,懂得了:

想要保护自己的狗,不如将它送走。

于是,他们选择在饭桌上静悄悄地,吞下了“狗肉”。

经历无数次失败的反抗后,孩子逐渐被真正的“大人”同化,被引导,被控制,一点点学会和解,失去最真的自己。