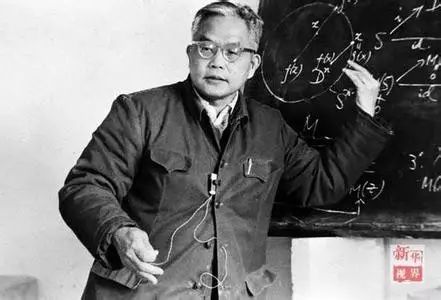

昨天(7日)早上7点21分,首届国家最高科技奖获得者、著名数学家吴文俊院士因病医治无效,在北京不幸去世,享年98岁。在漫长的学术生涯中,吴文俊在拓扑学、自动推理、机器证明、代数几何、中国数学史、对策论等研究领域均有杰出贡献,在国内外享有盛誉。

由于他在拓扑学领域的奠基性工作,并创立了被国际数学界誉为的“吴公式”,于2001年获颁中国首届国家最高科学技术奖。2010年,国际永久编号第7683号小行星永久命名为“吴文俊星”。

那其中也有许多有趣的东西,好像三个中点怎么在一条直线上,你想没想到,真好玩儿……这也是数学引起人的某种乐趣的原因之一吧。

点、线、面,这些几何中图形,在很多人看来枯燥而乏味,然而在吴文俊眼中,这些图形充满乐趣,奇妙无穷。吴文俊与他们结缘始于20世纪上半叶,1919年出生于上海的他,见惯了五光十色的十里洋场,经历过洋人的脸色,也种下了对祖国富强的期待,所以小时候他更喜欢历史,对数学并没有多大兴趣。

但高中毕业,校长发现了他在数学上的潜力,给他全额奖学金支持他在上海交大数学系继续学习:

有一次我经过办公室,无意之中听见里面物理教师哇啦哇啦,他说我出的这个物理题目特别难,可是吴文俊考的特别好,他之所以考得好,是因为他的数学好,校长受了物理教师的影响,他觉得我是数学方面比较出色。

从此,吴文俊对数学的热情一发而不可收拾。虽然中间也曾遇到困难想辍学不念大学,虽然毕业后只在中学教书——五年和数学研究没有交集,虽然身处乱世......但他坚持了下来,并在数学家陈省身先生的推荐下,走上拓扑学的正途。拓扑学主要研究几何形体的连续性,是许多数学分支的重要基础,被认为是现代数学的两个支柱之一。

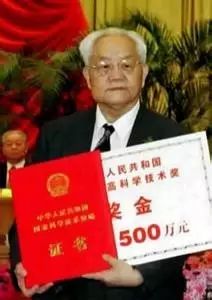

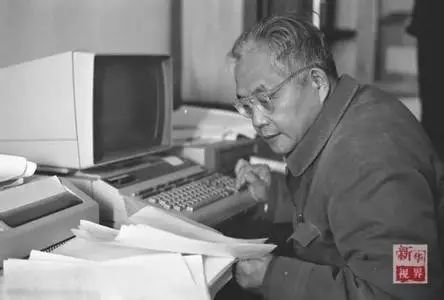

吴文俊荣获首届中国国家最高科技奖

1947年,吴文俊去法国留学并获得法国国家科学博士学位。法国是拓扑学的中心,他在这里渐入佳境,学成归国,把当时在世界范围内基本上陷入发展困境的拓扑学研究继续推进,取得多项重要成果,最著名的当属“吴示性类”与“吴示嵌类”的引入和“吴公式”的建立。1956年,37岁的吴文俊因在拓扑学上承前启后的杰出成就,与华罗庚、钱学森一起获得当时的“最高科技奖”——国家自然科学一等奖,第二年他便成为当时最年轻的中国科学院学部委员。

那时,在很多人看来“靠这个都可以吃一辈子了”。但是,真正让吴文俊吃了一辈子的是对数学的痴迷,是希望探索未知领域的勇气,是创造新生事物的渴望。

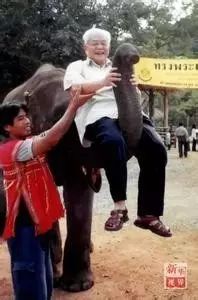

吴文俊的学生,中科院数学与系统科学研究院副院长高小山回忆,有一次,近古稀之龄的吴文俊骗过了工作人员,硬是坐上了过山车;有一次,老先生坐在了大象的鼻子上;还有一次:

在国际上开会,会议上组织一次到什么地方去游玩,好像有一个蛇,一个很大的蛇,一个节目就是要把蛇放在脖子里,一般人都不敢,吴先生上去去就敢做这件事。

1975年,吴文俊在中国古代数学中发现了很多优秀的算法,也开启了他对中国古代数学的征程。那一年,他56岁。他想,如果在这一领域能够突破,那么,就能将推理过程真正变成计算机的计算过程,计算机的功能就不再只局限于“计算”:

算法就是计算机的精神实质,你要有了算法然后变成程序,然后输到机器里面,帮你解决棘手的问题。

1976年底,吴文俊初步形成了定理机械化证明的新方法并在一年后证明新方法完全可行。不过,要想真正实现这一方法,少不了计算机编程,满头白发的他坐在陌生的计算机面前,没有丝毫退缩与犹豫,吴文俊的儿子吴天骄说:

他一个手指头一个手指头,一个字母一个字母这么敲,就这样慢慢摸索。

中科院数学与系统研究院研究员石赫说,由于所里当时只有唯一一台计算机,吴先生为了能节省时间,成了所里的钉子户:

吴先生一般八点钟开门,他就七点五十就到了,开门就进来了,进来坐下就开始往里敲东西了,然后就算算算,中午不回家的,一直搞到下午四、五点钟,然后回家吃饭,一边吃饭一边看那些东西,七、八点钟又来了,一搞就搞到天亮了。

吴文俊的学生高小山说:

因为编程序本身在智力劳动里就是一个重体力活,应该是年轻人干的,而我们编的这种程序呢,他又是一种非常难的程序,即便是专门编程序的人来做,也是一个非常艰巨的任务。

吴先生曾告诉记者,数学是笨人做的工作。定理机器证明程序总共300多道命令,每一道命令的编写日期,他都了然于心:

我说数学是适合笨人做的,聪明人做不合适,这个是要认真思考,你要认识你考虑的这个问题,你的对象,所以笨人下功夫,聪明人老是灵机一动,这是不合适的。

1986年8月,全美地理机器学术会议在美国丹佛召开,国际自动推理领域的一百多名精英集聚一堂,当一名华人学者用电脑在十几分钟内证明了几百条几何定理时,整个会场震惊了,他用的是一种源自古老中国数学的新方法,而这种方法的创始人名叫吴文俊,国际上便把他称为“吴文俊算法”,也叫“吴方法”。

这是多年来,第一次由源自古老中国传统的成就引领世界数学潮流。这个“吴方法”可以应用在机器人、数控机床、计算机视觉、图像压缩、计算机图形学等各种领域。

每每说到这里,吴先生总是非常自豪:

1997年,吴文俊获得国际自动推理协会的自动推理最高奖。授奖词中提到,几何定理自动证明在“吴方法”出现之前进展甚微,在不多的自动推理领域中,这种被动局面是由一个人完全扭转的,吴文俊很明显是这样一个人。2001年2月,吴文俊荣获首届中国国家最高科技奖,奖金是500万元。他却把奖金变成了鼓励后来人继续研究的三个专项基金,包括应用、数学史和定理证明。

正像吴文俊自己在文章中所说,数学有一种说不清的魅力,一旦上了道,就恋恋不舍,不由自主地去爱好。凭着这份从心底生出的对数学的依恋,98岁两鬓苍苍的吴文俊归来时,仍是那个说着吴侬软语笑呵呵的少年。

记者:张棉棉

微信编辑:刘曦文

新闻来源:中国之声《新闻纵横》