“

编者按:

周三我们发布了一篇关于鹿晗背后的堪称超级运营的粉丝队伍的文章,引起了大家热烈讨论。

今天这篇文章,让我们再深度看看,粉丝们心碎后出现的“戏精”现象又是出于什么心理。

文章来源/全媒派 (ID:quanmeipai)

本文已获授权转载,有部分删减

欢迎投稿:[email protected]

人生如戏:“戏精”文化大起底

渊源:网络流行语

作为网络流行语汇,“戏精”指的是善于表演的人,衍生出某个人“戏很多”、很爱“加戏”等话语。

与其他流行语一样,“戏精”有很强的普适性和概括性,《第一财经周刊》就曾总结过生活中的“大胃戏精”、“朋友圈戏精”、“美食戏精”等现象,犀利地调侃了“爱演”的普通人。

而现在,“戏精”多见于粉丝群体(即网上常说的“饭圈”)掐架时,用作吐槽彼此存在感过剩的由头。我们要讨论的“戏精”现象,也主要是社交网络当中,与偶像文化相关的这一支。

粉丝们的言论和行为一旦过了某条界限,戳中了观者的尬点,都难免会被吐槽为“戏精”。

“戏精”主力:发乎情的粉丝们

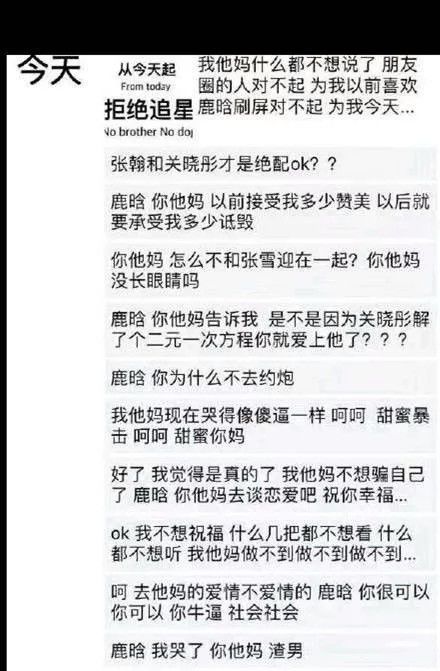

这次的恋情公布,可谓是一个“戏精”井喷的时间节点。目之所及的各大平台,如微信朋友圈、微博评论、歌单评论乃至淘宝的搜索页面,都被彻底攻陷。这让人不由感叹,有人的地方,就有心态崩塌的粉丝。

“戏精”程度再加重,就变成了情绪失控的表达。粉丝对偶像固然是情真意切,但若以路人视角冷眼旁观,粉丝的代入感之强却着实令路人费解。

而在以往的娱乐事件里,粉丝对圈里明星关系和明争暗斗故事的揣测,同样成了“戏精”表现之一。

无论是录制节目还是出席活动,明星们眼珠子一转、嘴角一动的微表情,都能被截图拆解甚至后期配音,被粉丝们强行“加戏”。

借势戏精:蹭热点的品牌和段子手们

给自己“加戏”的不只粉丝,还有品牌方和段子手。就像“我们”体引发了品牌的集体借势狂欢,这回的晒恩爱微博一出,营销语体又有了新姿势,满屏都是“大家好,介绍一下”的拉CP造句狂——众人加戏热度高,这个普普通通的句式就这样闯入了微博热搜。

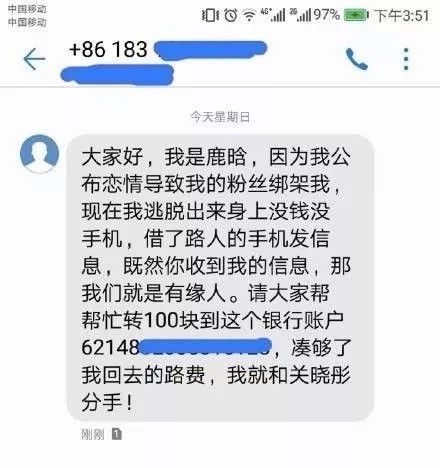

此外,不甘示弱的段子手们也充分演绎了“这一次我们都是编剧”的真谛,编出了与时俱进的“诈骗短信”:

对于蹭热点的品牌和段子手而言,“戏精”的帽子是一种自带喜剧效果的流量。在这样一个处处是戏码的大舞台下,如果他们不随大流涂抹小丑油彩乐一把,就白白放过了收割关注的绝佳时机。

“戏精”与反“戏精”的争议

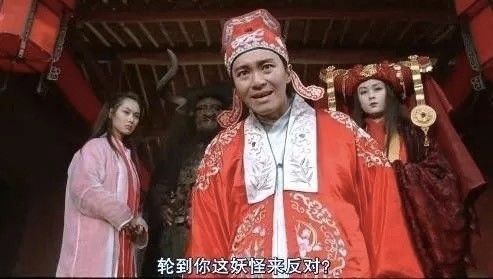

在每次明星恋情引起争议时,下图都会成为吃瓜群众们的神配图:

路人对“戏精”的极尽嘲讽:“他们俩谈恋爱关你什么事?”而粉丝自身却怀有不忿,他们自认已经捧出了真情实感:“我就是觉得难过,关你什么事?”

说到底,写信编故事送星星,点亮全世界广场的电子屏,粉丝要的是不过是“爱豆与我有关”的存在感,而路人吐槽的是“快回家写作业吧”,吐槽的是“人家选择和谁在一起,和你又有什么关系?”

可这真的没有关联吗?

“戏精”行为缘何产生

以及“有没有关”谁说了算

“戏精”背后的驱动力又是什么?

社交中惯在的表演动机

戈夫曼将日常生活类比为戏剧,社会生活中的人好比戏剧中的演员。表演即是一种输出自我形象的表达,是“为了使他人按照我们的愿望看待自己,而在他人面前展示自我的努力”。

人们在对外输出表达的同时,也在别人的反馈中反观自身。根据库利所提出的“镜中我”的理论,每个人都是他人的一面镜子,每个人都会想象自己在别人那里展示的形象,在调整中产生对自己的认知,并依此行事。

生活当中的“戏精”也好,给自己加戏的粉丝也罢,都存在输出个人意见和情感、塑造形象的需求,而选择进行某种社交表演。

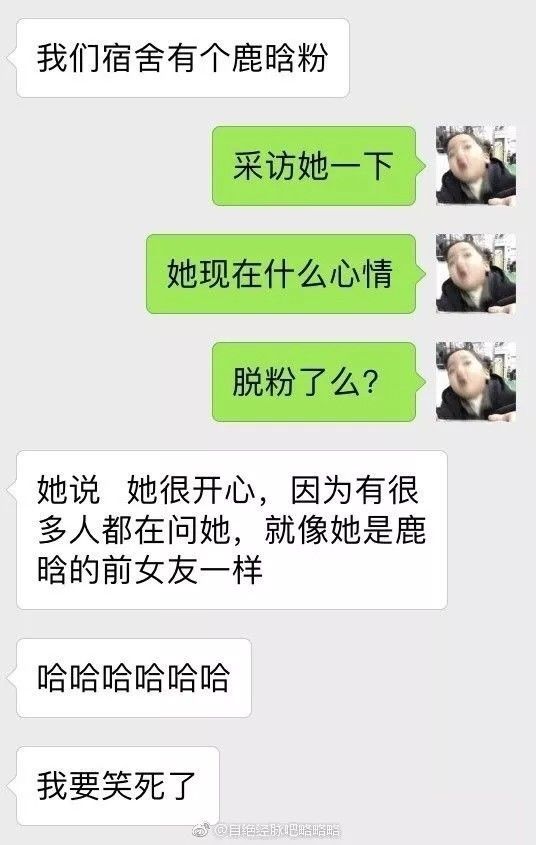

因为自己是铁杆粉丝,当偶像有爆炸性新闻出现,自己也会顺势成为熟人圈中的焦点。不管是歇斯底里的剖白还是自我打趣的玩笑,都是在“铁杆粉丝”身份下进行的表达。

图源微博

粉丝的情感投射和“入局心理”

那么,为何粉丝要如此急切地输出自我意见与情感呢?这还得回到偶像-粉丝文化中去寻找答案。简单来说,所有给自己加的戏,都是为了证明屏幕上的这个人与我有关。

在关注偶像的一举一动时,粉丝们投射了自己的情感需求和心理预设,就如北京大学心理学博士李松蔚所说:“

世界太大,人和人的距离太远,远到每一点关系都弥足珍贵

。

我们内心的情感无处寄托,只好送给素不相识的偶像。把他捧到无限高,就好像我们自己也放大了一样;帮他实现梦想,就好像我们自己的价值也实现了一样。”

我们曾提到过一种粉丝养成游戏的“入局心理”。在这种陪伴式的观看与投喂中,粉丝的参与感也在节节拔升,获得了得以支撑自身的信念,由此构建了自我认同的乌托邦。

偶像在接受这种追捧热度带来的种种利好之时,也承受着粉丝一并投射的认知期待。比如,日韩偶像产业就有“恋爱禁止”的规则或潜在规则。

不同于“演员”或“歌手”,发端于日韩的“偶像”卖的是一种积极形象。正因这种人为设定的形象完美(且单身),粉丝才能对着他们“做梦”。

就在这种“入局心理”的驱使下,粉丝的过度自我脑补使其踏上了“戏精”之路。原本是单向的爱慕,在幻想中却可以自动补足剧情。

小到“同人文”的连载,大到铺天盖地的应援,都是这种脑补的外化表现。吃瓜群众逐渐习以为常的,也都是这些爱慕式表达。

然而,当偶像与“我”的关联不再如往昔一样稳固,“戏精”就可能展现出罕见的悲情一面。如此次事件,本将男性偶像“占为己有”的粉丝发现爱豆脱单,由此产生了剧烈的情绪波动,入戏太深,也就成为了招致路人不解的“戏精”。

“前台”、“后台”界限崩塌

谈论“戏精”文化,除了偶像与粉丝的互动本身,“戏精”文化所处的互联网环境也应当被纳入讨论范围。

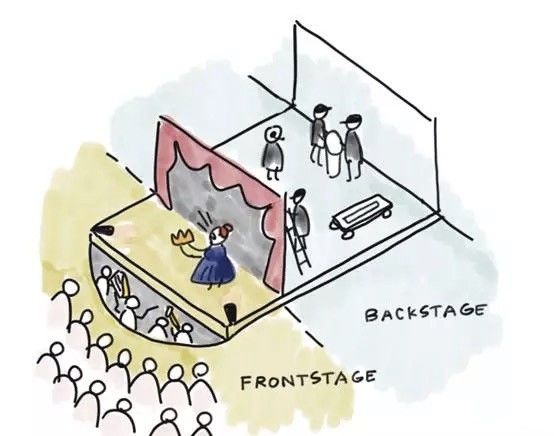

戈夫曼将社会行为区分为“前台”和“后台”。人们在不同的情境之下,面对公众和面对亲密的人时,行为选择是不相同的。

而在新的媒介环境下,梅罗维茨认为电子媒介使得社会情境相互交叉,“前台”、“后台”界限模糊,原本依赖于情境的角色设定也随之改变。