无可奈何灵魂爱追求高度,它渴望的一些东西就是不现实的,不能吃不能喝,永远想找另一个灵魂对话。

北京的小剧场是一种什么样的存在?

大概是你很多数时候会踩雷,然后下次还会再来的地方。

生活有质量保证吗?没有,戏剧也没有。在北京的小剧场里,戏剧就是生活,是孤独的人生常态里的一点非常态,是有人天天坐在观众席中,突然有一天意外又理所当然地被给足了勇气,上台导演了一个戏的地方;是无论对大剧院中远渡重洋而来的名团名剧多么趋之若鹜,但潜意识里将它视为精神自留地的场所……

早些年有人爱问,北京和上海有什么不同?有一个答案是,在上海生活多年,你最终会变成一个上海人,而

无论在北京生活多久,你还是你自己

。也许,北京的小剧场也是很多人最终没能逃离北京的原因之一。

每个晚上雷打不动的19:30,踏着夜色而来,

人们在这个城市的各个小黑匣子里,踏上穿越时与空的旅行,清醒着做个梦。

这次,TO君要野蛮、粗暴地推荐4家北京小剧场,纯属个人偏爱,如有异议,不胜欢喜,正好验证一下北京小剧场的多样性,最好的莫过于各从其欲,皆得所愿。

鼓楼西剧场

一年又一年,“新秀”貌似已不再那么合适鼓楼西剧场(开业于2014年)了,它越来越老道,有了一条清晰的成长轨迹,也成为了北京小剧场里信赖和质量的保证,以至于外地游客来京体验文艺生活,会将它列为打卡地。

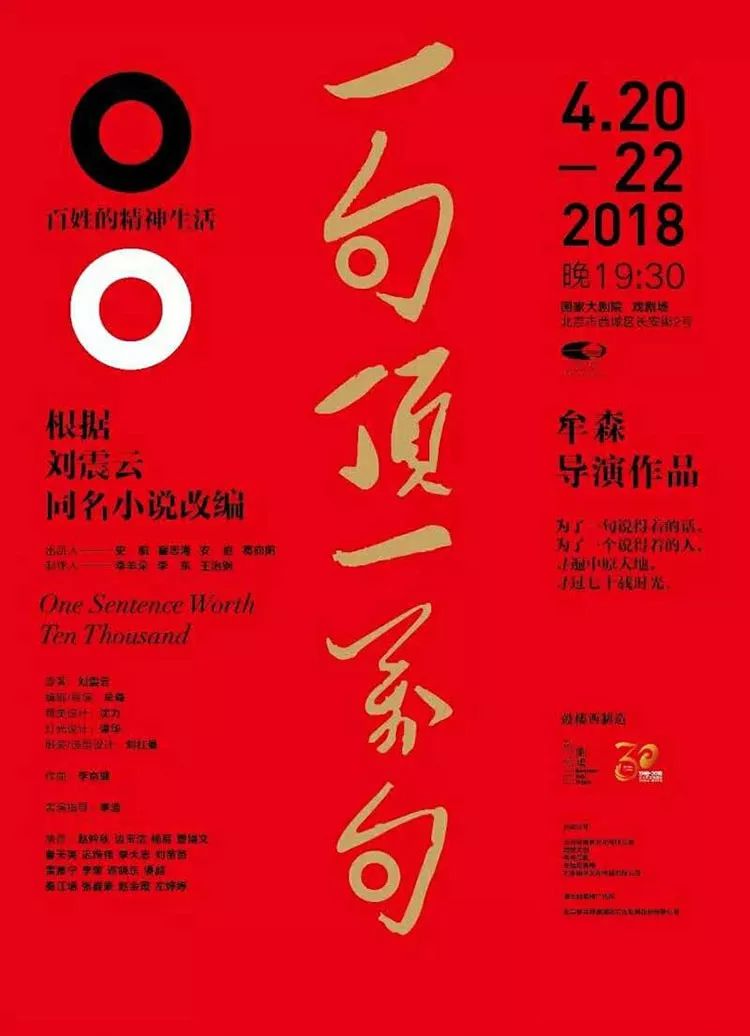

《枕头人》、《丽南山的美人》、《那年我学开车》、《晚安,妈妈》、《烟草花》、《婚姻情境》、《背叛》、《一句顶一万句》……累积的11部自制戏可以看出鼓楼西挑选剧本的偏爱和品位,无一不是历经了业界与群众长期考验的佳作,其中探讨的刑讯、性侵和自杀等所谓边缘主题,显示了它直面的勇气与人文关怀。

同时,

鼓楼西选择合作的主创人员也常自带口碑

,比如过士行、赵立新和王子川等,每年都不负期望地为观众奉上了津津乐道的作品。

值得一提的是,根据刘震云小说改编、牟森导演的话剧《一句顶一万句》并不属于小剧场作品,反而是一部史诗般的、恢弘大气的大剧院之作,北京场是在国家大剧院呈现的,观众普遍反响不错,是一部扎实、稳妥的作品。

很有意思,鼓楼西显然已经不再满足于向西方借取优秀文本了,在中国当下这个前所未有、独一无二的时代,它试图挖掘出更多敏锐的独立思考,而且

它越来越有底气地不再将自己拘泥于“小”剧场了

。

中间剧场

“居远思变”,是作为艺术总监的满顶用来形容中间剧场的

。这个北京西边第一家民营剧场的地理位置有点“先天不足”,不少人望距离而兴叹。人情抵不过时间和距离,中间剧场只能在“不浪费观众时间”的问题上下工夫。

事实证明,日本山田云舞团现代舞《春之祭》、冈田利规的《三月的5天间》、荷兰魔幻主义肢体剧《一主二仆》、过士行和易立明的《帝国专列》……每一部作品质量之优、独创性之高,让人欣然前往。

中间剧场也不仅仅是个场地,它自制的戏剧游戏《白兔子红兔子》、“契约关系”三部曲、联合出品的《飞向天空的人》、《局外人》、《我要飞,去月球》等皆赢得赞誉不少。此外,中间剧场还有新蝉中法、中德戏剧连线的项目加持。

貌似远离市中心、偏安一隅的地理位置给了它更多探索的冷静与空间

,其用心、品位和思考内容常常引人入胜。

今年中间剧场独创的第一个戏剧节“科技艺术节”,据说一方面将带来震撼的VR虚拟现实、动态LED、3D投影等科技与舞台表演艺术的结合体验,另一方面探索和引发人们一系列的想象和思考:先进的克隆技术能帮助人类走出自我认同的困境吗?人类发明了技术,这些技术会帮助人类更幸福,还是反噬自身?

蓬蒿剧场

一说到北京的小剧场,2008年成立的非营利性、国际性的蓬蒿剧场和它的主人王翔是怎么都绕不过去的内容。牙医王翔押上身家性命,举债几千万留住一个发生过、留有无限温暖记忆的精神家园的故事,本身就是一场让人动容的生活戏剧。

据他自己回忆,1985年在北京进修,看了平生第一部话剧《和氏璧》,里面有一句台词:“

生命是可贵的,甚至是可敬畏的。但还有一些比生命、比我们一己的百年之身更可贵更可敬畏的,是一些支持生命、使生命可以活下去的东西。

”也许,“蓬蒿”的种子在那个时候就种下了。

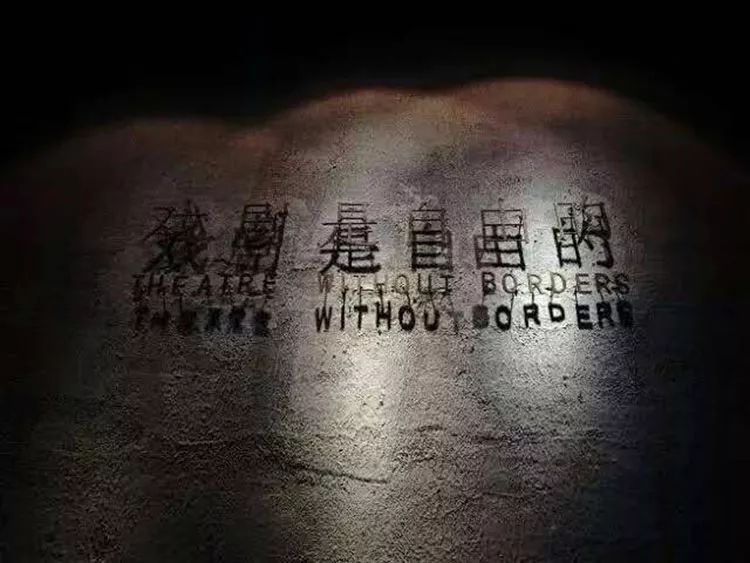

“戏剧是自由的”是蓬蒿剧场的口号。在这里,

没有任何限制,只要热爱戏剧,只要热爱生活,只要热爱思考

。不足100个座位,走过10年春秋的蓬蒿剧场已是有无限可能性的戏剧前沿阵地。

600多部剧目、3000多场次,100多场工作坊,30万观众的记忆,200多位青年艺术家在这里呈现自己的文学剧场作品和实验戏剧作品(2017年数据)。其具备国际水准和视野的“南锣鼓巷戏剧节”已经办了九届,参与进来的行业巨擘,国内外具有影响力的团体和杰作,以及各行各业的精英数不胜数,只要稍稍梳理一下,就能发现这些年来蓬蒿做了多少努力。

蓬蒿剧场是场制合一的剧场,出品制作的保留剧目有话剧《锣鼓巷的故事》、《

我是海鸥

》、纪录戏剧《向雪松的故事》、悲闹剧《顾不上》、文学剧场《

一双眼睛两条河

》、实验戏剧《蓦然回首》等。国际联合出品剧目有话剧《塘鹅》(中瑞合

作)、默剧《无形的桥》(中法合作)等。

正乙祠

摄影:付雪

“得天独厚”与“剧场有灵”这两个词特别适合用在正乙祠身上。

这个北京最美的小剧场本身是一个300多年的古迹文物

,从寺院,到会馆,再到加盖戏楼,这里大部分历史时期都是丝竹之声不绝于耳的,包括梅兰芳在内的诸多名家曾在此献技献艺,虽然在海航文产接手运营前,它曾一度暗淡成了仓库。

摄影:付雪

如今,除了戏楼自己量身打造的《梅兰芳华》、《凤戏游龙》、《霸王别姬》等京剧和古琴演奏《怡心琴韵》外,昆曲、越剧、现代舞,以及唢呐、琵琶等演出显示了正乙祠新百年的积极探索和多个可能性。非常有意思的是,两部东方美学与哲思浓厚的现代舞作品:赵梁《幻茶谜经》和北京现代舞团《三更雨·愿》与古戏楼的环境、气质契合得非常完美,

演出效果似梦还真,非此处不可得也

,结果口碑爆棚,收获了大批粉丝群。

摄影:付雪

正乙祠自带气场与能量,这里的一砖一瓦都是活着的化石,据说在正式登台前,主创团队都会燃香敬拜神明与先辈,神圣之心溢于言表。以前网上流传一句酸不溜秋的话:一下雪,北京就成了北平。而TO君最爱夏夜的正乙祠,

银月与凉风,夜虫与流萤,那感觉,真是梦里不知身是客

呐。