普芮|文

杭州萧山一位二年级孩子的妈妈吐槽学校发的《小学生性健康教育读本》。

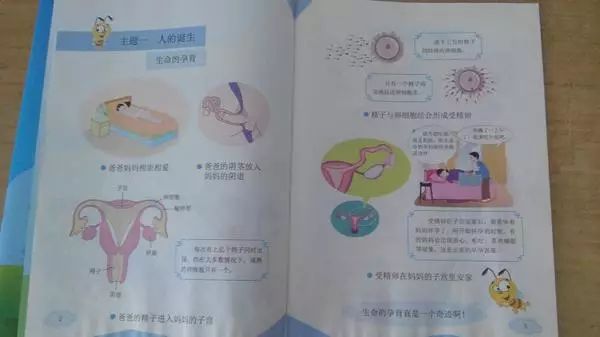

《珍爱生命——小学生性健康教育读本》内容及封面。

杭州萧山一位二年级孩子的妈妈吐槽学校发的《小学生性健康教育读本》“尺度太大”,并晒出含有“男女生殖器相关介绍”的图片,引发上周舆论持续热议。

首先是这一事件的相关方,先后作出了回应。

孩子爸爸在采访中介绍,该书是学校发的“漂流读物”,让孩子在家读几天后再归还。他表示,这个教材如果能再委婉些,像一些欧美国家使用卡通图片那样就更好了;老师如果能在课堂上多引导孩子去阅读,并提前告知家长在家辅导孩子阅读,自己也并不排斥。

涉事学校萧山高桥小学教务处相关负责人则回应称,虽然校方已决定将该书收回,但性教育课程在中小学开展很有必要,将来会在合适的时机继续推进相关课程。

教材编写方、北师大儿童性教育课题组迅速公开发表《对引发讨论的回应》,称这次讨论是课题组自2007年成立以来,经历的范围最大、最热烈的一次讨论。

《回应》表示:“我们希望性知识能和其它科学知识一样,被自然、准确地传递给儿童,让儿童感觉到认识阴茎、阴囊、阴道、子宫等生殖器官,跟认识身体的其他器官一样,懂得这些器官很重要,一定要保护好。事实上,孩子在我们的性健康教育课上能自然、大方地说出生殖器官的科学名称,而且年龄越小越自然。”了解是为了更好的保护:“当一个身体器官的科学名称都不能从大家嘴里说出来,这个器官的结构和功能能得到正确的描述吗?能够得到很好的尊重和保护吗?当一个孩子遭受性侵害,他连什么地方被触摸都描述不清楚,如何得到有效保护?”

《回应》强调“一些网友和媒体在讨论中使用的截图是不完整的”。事实上,该套教材经过了严谨的设计、试验、反馈、修订、监测等阶段,研发出版准备时间长达9年,经过了三轮的教学试验,除了专家和教师,北师大儿童性教育课题组成员也多次与学生父母交流。现在这套读本在北京市的18所民办打工子弟学校作为性健康教育校本课程教学材料使用。北京师范大学儿童性教育课题组会提供教师培训、教学督导、教学效果监测等专业支持。

据悉,这套名为《珍爱生命——小学生性健康教育读本》的教材自2010年开始由北京师范大学出版社陆续出版,主编系北京师范大学儿童性教育课题组负责人刘文利博士,毕业于美国内布拉斯加大学,现就职于北京师范大学脑与认知科学研究院,从1988年开始从事儿童性教育研究和实践工作至今。

身份各异、视角不同的人士纷纷加入这场讨论。

多年从事性教育工作的北京林业大学应用心理学副教授方刚,第一时间在公众号力挺这版教材:“我了解那套教材是历时六年、众多专家反复修订、借鉴国际国内成功性教育经验确定的,每一处描写、每一幅配图都反复推敲过,完全符合教育和性教育的理念。虽然我没有参与这套教材的编写,但我一直向别人推荐这套教材,这是我唯一推荐的国内小学生性教育教材。”

他在接受澎湃新闻访问时指出,理解一个性教育教材,一定要到它的整体性中去理解,不能把一页、一个画面或者一句话拿下来。他特别强调理解教材还要看教师怎么讲,这也非常重要。比如说关于性行为,要引申到性的责任、权利、义务、爱、相互的尊重等等所有这些东西。“性教育的目的不只是传递知识,而是让人懂得性的责任、安全、自主、自尊,对自己和他人负责”,这和通过观看影视作品习得性知识完全不一样。

有许多家长担心那些直白的内容会不会引发孩子性早熟,对此,方刚认为不存在性早熟这个概念。“早熟不早熟,不是性教育者研究的问题。不存在性早熟这样一个概念,不成熟就是不成熟。几岁才算早,几岁才算不早?成熟了,如果好奇后他去求知,满足了求知欲,比如他学习了尊重自己尊重他人,对他人对性尊重负责,这有什么不好的吗?”

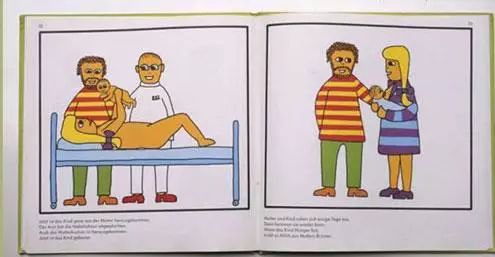

许多家长认为,这版性教育教材画风过于直白,那么西方性教育教材的画风如何?方刚坦言,“这个教材的画风和西方的差不多。我做性教育的时候,比较推荐的是德国的性教育绘本《可爱的德国性教育漫话》,它是一男一女,正面的全裸。而且这个德国绘本更好的是,它一直有男人在场,我想说的就是男性参与,性别平等的理念就在这里。

国外性教育绘本。

然而也有观点认为,

性教育也好,性健康也罢,更多是一种口耳相传的私相授受就可以完成的

,那种认为没有正规课堂,上网习得、同龄切磋的知识不正宗的人,恰恰忘记了自己是怎么长大的。因为对普通人来说,性问题是一种“实践”,而不是“理论”。“理论”讲得太多,有时候就是诲淫诲盗了。

这类观点颇具代表性,正如教材主编刘文利所言,中国传统观念认为,性是不需要教的,孩子长大了自然会懂。社会上更是长期有一种担心,认为性教育课可能会增加学生性交的机会。

对此,光明网的评论认为,中国儿童性教育的第一个难题,恐怕不是编一本让14亿人皆满意的教材,亦不是在基础教育中怎么开课怎么考核的制度,而

是让一帮没有经受过正规性教育的家长们、以及荡漾着保守遗风的舆论,摘下成年人的有色眼镜,悦纳科学性教育的大方和直白。

高校心理学教师唐映红在腾讯·大家撰文《中国社会最需要接受性教育的是父母》,同样认为社会不仅需要对儿童普及科学的性知识、积极的性观念,更需要向更多的父母普及这些。因为,无论学校怎样用这些知识和观念来教育孩子,也无论有多么优秀的性教育课程和教材,回到家里,如果父母对科学性知识一知半解甚至充满性偏见和性迷信,那么学校的性教育对孩子的积极影响也只能微乎其微。毕竟,家庭性教育比学校性教育对孩子潜移默化的影响更大。

公众号“冰川思想库”发表评论指出,性教育的基础目的是要防止性伤害(包括性侵、未经计划的怀孕、性疾病的传播),而更加高级的目的,则是性的愉悦、性的平等、性的公平与正义。但“60后”、“70后”甚至“80后”,整整几代未经完整甚至正常的性教育的中国父母,是根本不懂性教育的,更遑论性教育的重要性以及它能够对孩子们的幸福起到什么作用了。

作者连清川认为,性教育本来应当是一个系统工程:由家庭、学校和社会来共同构筑。父母对于性认知和性伤害的防止成为基础教育。说到底,人的教育,和性的教育,是始终一体的。

文汇报评论则着眼这一争议事件的传播路径:为什么正常的性教育,会被断章取义、浓缩提炼出“污”的效果,在网络上病毒式传播?作者沈彬指出,在如今更加开放的社会,正常的性教育却屡屡被扣上“污”的帽子,在网络上被打压。这其实对性教育教材的编写学者、学校造成很大的压力,造成动辄得咎的局面。