文/

牛播坤、王丹(华创宏观)

投资要点

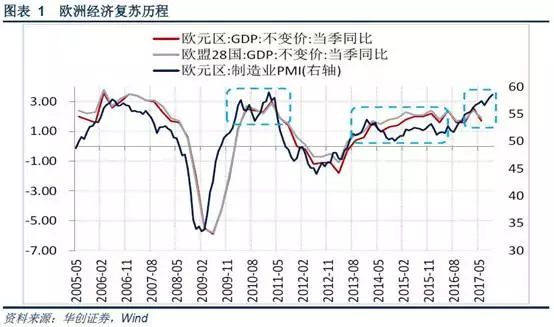

2017

年欧元区制造业PMI持续攀升创新高,站上60的高景气度区间,欧洲复苏表现抢眼,市场将全球贸易的持续向好希望寄托在欧洲经济的复苏上。而三季度以来,支撑中国经济短周期回暖的出口增长现颓势,站在当前时点观察2018年全球贸易走向何处,我们可以期待欧洲担负起全球贸易复苏的“领头羊”角色吗?

基于内外需的力量演变,金融危机后欧洲经济复苏经历“一波三折”。

2010-2011

年上半年,得益于危机后中国大规模经济刺激计划的外部正向冲击,欧洲经济得以短暂脆弱企稳;2014年至今,居民消费和企业投资增速持续回升,尤其是以爱尔兰在13年底退出欧债危机纾困机制为起点的欧洲消费国复苏,奠定了欧洲经济复苏的基础。2016年下半年开始,在国内投资和消费保持稳定的背景下,净出口对经济的拉动大幅回升,内外需好转双轮驱动下,欧洲经济复苏进程有了几分跳跃的意味。

2014

年以来欧洲经济复苏为何不能提振全球贸易?

2014-2016

年,以英、法、葡、西为代表的欧洲消费国居民消费和企业投资温和增长,贸易上表现为逆差在危机后的再度走阔;而以德国为代表的生产国首先受益并得以进一步扩大贸易顺差。消费国的复苏进一步增强了欧洲经济复苏的动能,奠定了欧洲经济回暖的基石,但对外部的溢出影响微乎其微,全球贸易在同期跌至历史冰点。

在消费国--生产国--资源国贸易链条中,欧洲从未真正实现从生产国向消费国的转变。

关注未来全球贸易复苏的持续性,根本还在于消费国居民和企业部门能否重启加杠杆。虽然欧洲进口(不含内部贸易)在全球进口中占比仅次于美国,但以中间品进口为主导的贸易结构更多指向出口导向,以增加值衡量的贸易差额也显示,欧洲最接近消费国的时刻是金融危机前夜,但从未真正实现从生产国向消费国的转变。

欧洲更多是全球贸易的受益者,而非引领者。

欧洲消费国经济复苏缓慢,“拖后腿”的希腊经济在2017年开始迎来实质复苏,2018年欧洲面临的政治风险概率上升;即使欧洲居民和企业部门已经走到了重启加杠杆的临界点,经历危机惨痛教训后的加杠杆必然是异常缓慢而谨慎的。消费国加杠杆乏力的背景下,2008年也并未实现向消费国转变的欧洲,在2018年也不可能担负起全球贸易的引领者,而更可能是全球贸易复苏的受益者。

报告正文

2017

年欧元区制造业PMI持续创新高,向60%的高景气度区间突进;居民部门资产负债表修复,杠杆率企稳;GDP增速缓慢回升,产出缺口持续收窄……欧洲经济复苏可期。而地球的另一边,中国出口持续好转,外需的拉动对2016年下半年以来的短期经济回暖发挥了至关重要的作用。因此,市场将中国出口向好和全球贸易的持续复苏希望寄托在欧洲经济的复苏上。从消费国—生产国—资源国全球贸易链条来看,欧洲是否承担着全球贸易复苏的领头羊角色,关乎欧洲复苏能否持续引领全球贸易持续向好。

一.

“一波三折”的欧洲经济复苏

2008

年金融危机后,欧洲经济经历了三个阶段的复苏历程:

(1)2010-2011年上半年,外部大规模正向冲击下的短期脆弱企稳;(2)2014-2015年居民、企业部门资产负债表缓慢修复下的温和复苏;(3)2016年下半年至今内外需回暖共振下的快速复苏。

一波三折的欧洲复苏背后,是内外需驱动力量的演变。

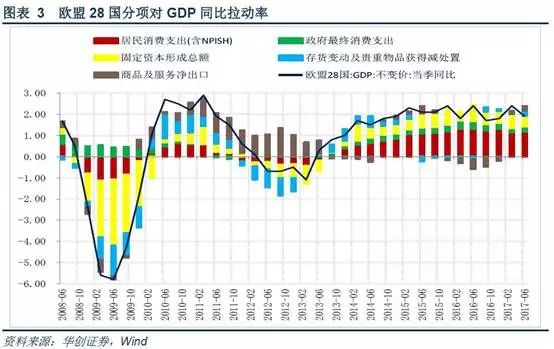

从欧洲GDP环比和同比增速的拆解来看,2010-2011年上半年欧洲经济的短期脆弱回暖动能主要来自于商品和服务净出口的大幅正向拉动;2011-2013年,欧债危机持续发酵,外需的正向拉动也无法对冲国内投资和消费的快速下行,欧洲经济快速陷入衰退;2014年以来,居民消费支出和国内投资环比转正、持续攀升,推动欧洲经济温和复苏,2013年12月16日,爱尔兰宣布退出欧债危机纾困机制;2016年下半年开始,在国内投资和消费保持稳定的背景下,净出口对经济的拉动大幅回升,内外需好转双轮驱动下,欧洲经济复苏进程有了几分跳跃的意味。从外需到内需,再到内外需共振,经济复苏驱动力量的演变,造就了金融危机后欧洲经济复苏的“一波三折”。

1

、2010-2011年上半年外部大规模正向冲击下的脆弱复苏

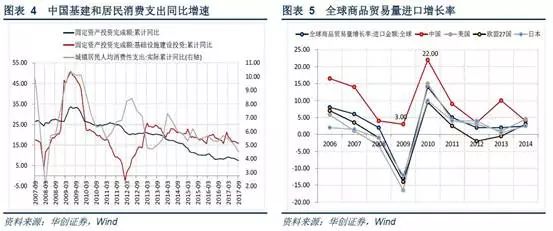

金融危机后外需大幅下滑,中国出台大规模经济刺激计划。

2008

年金融危机全面爆发,中国依赖外需拉动的经济增长模式面临巨大挑战,出口同比由20%以上的高增快速降至负增长。为了避免经济出现硬着陆的风险,中国推出一系列扩大内需、刺激经济的措施,包括基础设施建设、灾后恢复重建、棚户区改造等。2009年固定资产投资同比大幅跳升3.8个百分点;2009年资本形成总额拉动GDP同比增速8.1个百分点,较前值大幅回升3个百分点。

政策刺激外溢效果显著,中国进口逆势高增。

国内基建和居民消费的跳升式增长,政策刺激产生较大的外溢效果,2009年在全球商品进口贸易量大幅负增长的背景下,中国进口仍然录得3%的增长;2010年中国进口更是达到了22%的高增长。

对中国进口增速进行拆解,欧洲成为中国政策刺激外溢的最大受益者。

根据对中国进口增速的拆解发现,在中国进口20%以上的高增背后,欧盟和日本超越美国,成为中国进口增速的主要贡献者,尤其是欧盟对中国进口增速的贡献度稳步提升。中国在欧盟出口总额中比重也迅速由2009年初的6%大幅提升至2012年底的8.7%。

欧债危机下,外部利好势力渐微,欧洲经济重新陷入泥潭。

外部正向冲击带来的好景不长,随着欧债危机的加深,欧洲主要消费国的企业和居民部门开启痛苦去杠杆过程,内需快速下滑拖累欧盟经济在2012-2013年进入严重衰退状态,2013年一季度欧元区GDP增速下降至除金融危机外的次低点。

2

、2014--2015年居民、企业部门资产负债表缓慢修复下的温和复苏

痛苦去杠杆过程趋于结束,居民和企业部门资产负债表缓慢修复。

欧债危机后,欧洲传统消费国一方面接受了欧盟、欧央行和IMF的援助,另一方面内部通过整肃财政纪律、削减福利支出、提高税收增加政府收入、实行银行业重组计划等,通过主动或被动杠杆方式实现国家资产负债表的缓慢修复,欧洲版量化宽松进一步提振了欧元区经济复苏。2013年12月16日,爱尔兰宣布退出欧债危机纾困机制,成为首个脱困国家,标志着欧洲传统消费国先后开启了缓慢复苏的历程,消费国的复苏真正开启了欧洲整体复苏的进程。

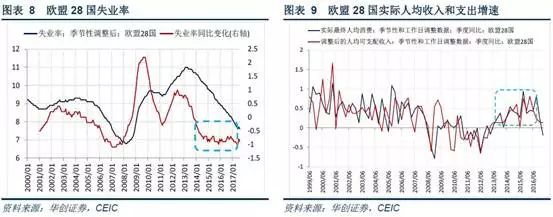

失业率重回下行,居民收入和支出重回增长。

通过各国帮助就业的政策措施的实行,例如爱尔兰的“中期经济计划”,从2014年开始,欧盟高达11%的失业率开始下降,同比变化在金融危机后首次重回负值,此后欧盟失业率以年均同比下降1个百分点的速度快速回落,至2016年底失业率已经降至2007年的水平。居民实际收入和支出增速也从2014年开始实现转正并平稳回升。

居民部门杠杆去化放缓,消费者信心逐渐恢复。

失业率不断下行,收入增速转正,家庭部门资产负债表得以缓慢修复,从2014年开始,意大利、西班牙和葡萄牙等家庭部门偿债率同比降幅开始收窄,居民部门杠杆率同比变化也收窄至1个百分点附近;消费者信心开始逐步恢复,2014年欧元区国家消费者信心指数恢复到金融危机前高位水平。

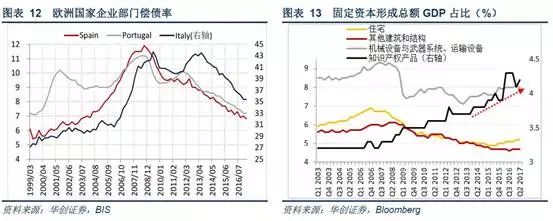

企业部门偿债率大幅下降,机械设备投资增速回升。

除了意大利之外,西班牙、葡萄牙等深陷欧债危机泥潭的国家2014年的企业部门偿债率已经降至金融危机前水平。企业资产负债表得以缓慢修复,企业生产恢复,产能利用率回升,机械设备、运输设备投资持续回暖。

2014

年以来,虽然欧洲居民和企业部门资产负债表得以缓慢修复,但从杠杆率水平来看,居民部门仍然在去杠杆的进程中,经济复苏动能并不强;同时欧洲国家间经济复苏分化,希腊等经济复苏缓慢,也拖累欧洲整体复苏进程。

3

、2016年下半年至今内外需回暖共振下的复苏

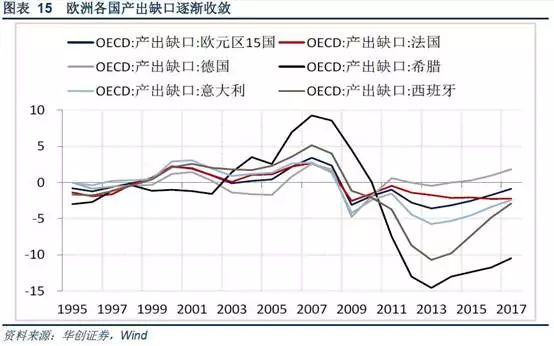

内外需共振,产出缺口大幅收窄。

从2016年下半年开始,欧洲企业和居民部门经过8年的杠杆去化,经济持续复苏。与此同时。欧洲净出口对经济环比和同比增速的拉动由负转正,内外需共振下,欧洲复苏动能强劲。除希腊之外的其他欧洲主要国家产出缺口大幅收窄,欧元区整体产出缺口收窄至0附近。

二.

欧洲复苏为何不能提振全球贸易?

2014

年以来欧洲经济开启复苏,尤其是除希腊之外的消费国经济复苏奠定了欧洲经济整体复苏的基础。但显而易见的是,14年以来欧洲经济持续复苏,全球贸易却跌至冰点,我们试图从欧洲对外和内部贸易变化,剖析欧洲经济复苏为何没有带来全球贸易的同步复苏。

欧洲经济温和复苏,全球贸易却跌至冰点。

从欧洲的复苏历程来讲,从2014 年就已经开启了温和复苏之旅,但全球贸易自2012年进入寒冬以后,在2014-2015年进一步跌至冰点,2014年全球出口同比0.25%,2015年进一步大幅下跌13.23%。事实上,2014年以来,欧盟28国对世界其他地区的贸易增速几乎均为负增长。

核心原因在于,欧洲消费国对贸易的提振作用被内部消化,对外部贸易的提振作用有限。

对外贸易未见回暖的同时,欧洲内部贸易增速小幅回升,根本原因在于欧洲消费国经济复苏的贸易的提振效应更多体现在欧洲内部。2014年-2016年,欧盟28国进口同比增速转正,但内部国家之间的进口增速远高于从外部进口增速,欧洲经济缓慢复苏对贸易的提振作用更多反映在欧盟内部贸易中,对全球其他地区贸易提振作用则非常有限。

欧洲内部各国分化巨大、形成互补,奠定了内部贸易的基础。

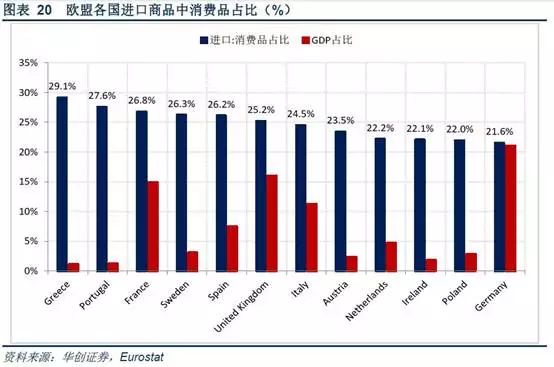

从消费国--生产国--资源国的贸易链条来看,各国贸易分工形成互补是贸易的基础,而根源于欧洲内部各国环境、资源、社会文化和福利制度等的巨大差异,欧洲内部国家之间分化严重、形成互补。无论从进口产品类型还是家庭消费率来看,希腊、葡萄牙、英国、法国和西班牙在贸易中更多扮演了消费国角色;而德国家庭消费率较低,进口产品也以资本品和中间品为主,消费品进口占比,是典型的生产国。

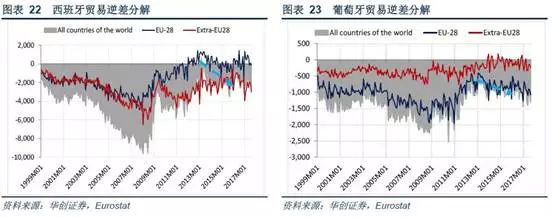

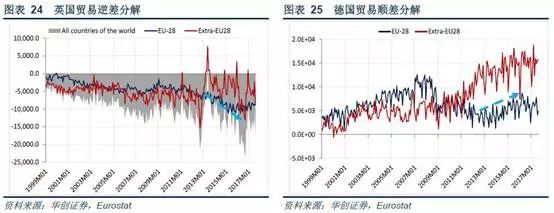

2014

年以来,消费国复苏在贸易上的表现为逆差扩大,但主要是对欧洲内部贸易逆差扩张明显。

欧洲消费国都经历了在金融危机前的贸易逆差大幅扩大,也经历了在危机后贸易逆差的大幅收缩。在2014年以来,主要消费国的贸易逆差确实有扩大的趋势,居民和企业部门消费和投资的好转的确对贸易起到具有提振作用,但2014年以来的贸易逆差扩大与以往大不相同。金融危机以前,对欧盟内部和外部贸易逆差几乎同步扩大,除英国以外,2014年以来的贸易逆差增量主要来自欧盟内部,部分国家对外部贸易逆差甚至有持续收窄的趋势。

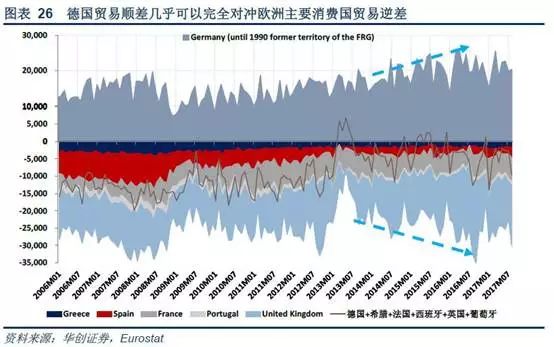

消费国贸易逆差的走阔主要被德国所对冲,外溢效应微弱。

德国作为欧洲主要的生产国,一直拥有巨额的贸易顺差。在金融危机后,欧盟内部消费国进口大大减少,一方面借助来自中国的海外订单,另一方面,得益于欧元的持续贬值和强大的制造业竞争力,在欧盟内部消费引擎失效的情况下,出口大幅提振经济帮助德国成功应对欧债危机的影响。自2013年下半年开始,随着欧洲经济开始进入缓慢复苏的前夜,德国对欧盟内部出口进一步加速,2014年德国对欧盟28国其他成员顺差增长23.49%,2015年顺差规模进一步增长32.37%,而2008-2013年这一顺差则是以年均-16%的速度减少。

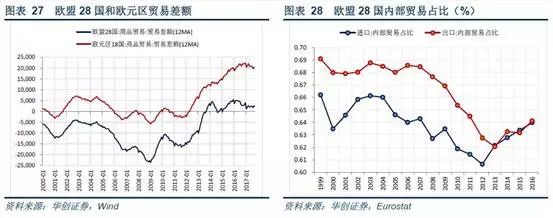

欧洲内部贸易占比提升,整体对外保持顺差。

2014

年以来欧洲经济复苏在贸易上的最终表现为,欧洲消费国复苏带动欧洲内部贸易回暖,内部贸易占比得以提高,2016年内部进口占比64%,回到金融危机前的水平。欧洲整体对外保持贸易顺差,除英国之外的欧元区贸易顺差大幅增长。

三.

欧洲能担负全球贸易复苏领头羊的重任吗?

从消费国—生产国—资源国贸链条来看,消费国经济能否持续向好关乎全球贸易复苏前景。无论从进口占全球贸易比重、绝对值贸易差额或增加值贸易差额,美国作为全球最大的消费国毋庸置疑。从前面部分看到,欧洲内部分化明显,英国、法国、希腊、西班牙和葡萄牙是主要的消费国,德国则是主要的生产国,欧洲整体在全球贸易中是生产国还是消费国,在全球贸易中是否能够担当起贸易复苏“领头羊”作用?

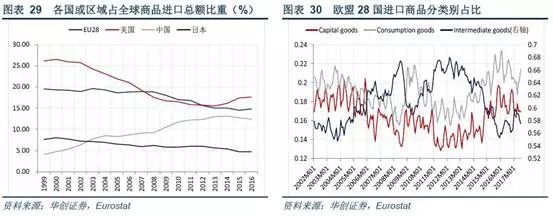

欧洲进口在全球贸易中占据重要比重,但以中间品为主。

不含内部贸易,2016年欧盟28国进口在全球商品进口总额中占比达到14.8%,是全球进口贸易第二大进口区域,仅次于美国的17.6%。欧盟28国进口商品中,2016年消费品进口占比仅为18%左右,低于资本品比重21%和中间品的57%。

欧洲中间品进口偏高,更多指向出口。

为了更具有可比性,采用联合国商品贸易统计数据库计算世界主要国家中间品进口占比,欧洲中间品进口占比仅略低于全球平均水平,而远高于美国,中间品进口更多指向外需的好转。

回顾历史,欧洲最接近“消费国”时刻是金融危机前夜。

从贸易差额占GDP的比重来看,欧洲作为一个整体最接近消费国地位的时刻正是金融危机前,2008年不包括英国的欧元区贸易逆差在GDP中占比不到1%;即使包括英国的欧盟28国贸易逆差占比也仅为2.12%,不仅远低于美国的6%,也低于澳大利亚等国,但这也是欧盟整体最接近向消费国角色实现转换的时刻。

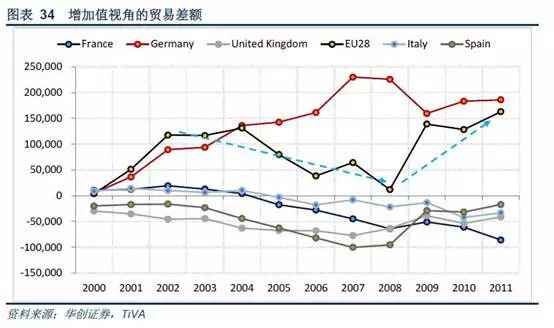

增加值视角的贸易差额显示,欧洲并没有扮演过消费国的角色。

增加值统计方法下的贸易情况更能反映一国进口和出口的产品的真实附加价值,Tiva数据库的估算结果显示,即使在2008年,欧盟28国增加值视角的贸易差额仍然为正,表明出口产品中欧盟28国内部附加值要大于进口产品中的国外附加值。而金融危机后,随着欧盟内部消费国逆差的大幅缩窄,德国进一步加大对外顺差,欧盟28国增加值方法测算的贸易顺差重新大幅走阔。

即使欧洲居民和企业部门重新开启加杠杆,也难以扮演全球贸易复苏“领头羊”角色。

当前欧洲居民和企业部门杠杆率同比变化逐渐向0附近收敛,临近重新加杠杆的边缘。即使未来欧洲居民和企业部门重新开启加杠杆,欧洲也难以扮演全球贸易复苏的“领头羊”角色。一方面,在经历金融危机、主权债务危机痛苦记忆后,居民和企业部门重启加杠杆进程缓慢,而以希腊为代表的欧洲消费国并未完全脱离危机的泥沼,欧央行也对退出QE表现得小心翼翼;另一方面,欧洲即使在金融危机前夜也并未实现从生产国向消费国的彻底转变,在欧洲消费国复苏疲软的背景下,未来也难以期待欧洲担负起全球贸易复苏的“领头羊”重担。

(完)

文章来源:

微信公众订阅号“华创宏观”2017年12月1日

(本文观点仅代表作者观点)

本篇编辑:苏华清

温馨提示:现微信最新版本“订阅号”已实现公众号置顶功能,广大读者可点开“金融读书会”公众号,点“置顶公众号”键,即可将“金融读书会”置顶,方便查阅。