本想趁着宽松的春风过个好年,没想到画风突转!

上周,央行刚刚释放了1万多亿的流动性,债市、股市、大宗商品红旗招展,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,人山人海;

突然,央行反手一个煤气罐,干倒了债市,吓傻了股市,商品市场也抖了三抖。

咋回事?

措手不及!央行六年来首次变相加息!

昨天(1月24日

)

下午3点刚过,一个大消息破空而来:

央行“加息”了!

央行通过官方微博公布,当日对22家金融机构开展MLF操作共2455亿元,包含六个月和一年期,且其中标利率分别较上期上调10BP至2.95%和3.1%。

释义:

央行有各种各样的货币工具,大致可以按照期限长短区分。MLF(中期借贷便利,俗称

麻辣

粉

),是其中之一,期限在3个月,但临近到期可能会重新约定利率并展期;

其他还有SLF(常备借贷便利,俗称

酸辣粉

),是1到3个月;

平时经常看到的逆回购期限一般是7天、14天、21天不等;SLO(短期流动性调节工具),一般是7天之内,可以理解为超短期的逆回购。

提到加息,可能会带来很多歧义,在传统认识中,一般来说上调银行存贷款基准利率才是“加息”。而我们为什么把这次中期借贷便利(MLF)利率的提升称作加息?

原因很好理解。

随着利率市场化的推进,传统加息作用越来越小,各个银行都有相应浮动利率的权利。因此,央行未来会通过调控“再贷款”的利率,来影响市场利率。

在此次MLF操作中,央行将中标利率普遍上调10BP,必须要给出的几个标记是:

一、此次上调是

MLF操作历史上的首次上调利率;

二、这是央行

近6年以来政策利率的首次上调;

三、央行发出加息信号,

货币政策拐点明确,债市正式宣告进入技术性熊市。

这次央行突然出手“加息”,市场已经变得不平静了!

闻风而动,“熊”来了?

事实上,在这一消息正式公布之前,债券交易圈里面已经在流传利率上调。但是多数人猜测是,这是针对个别银行的惩罚性措施。

央行的潜台词是:

短期虽然通过逆回购放了1万多亿,但哥们是不得已的,你们不许借机搞事情,给我制造资产泡沫,“房子是用来住的”“股市是用来直接融资为企业发展服务的”“债市的炒作STOP,再见萝卜章!”

即便如此,午后市场依然闻风而动,先给出了反应。

国债期货

24日,国债期货5年期、10年期,早盘涨幅被全部抹去,且创下了

2017年年内最大跌幅。

截至24日收盘,十年国债期货合约报97.270元,下跌0.85%;五年国债期货合约报99.095元,下跌0.36%。

银行间现券

银行间现券收益率升幅扩大。截至24日收盘,10年国开活跃券160213收益率上行8.64bp报3.91%,160210收益率上行11p报3.97%;10年国债活跃券160023收益率上行4.01bp报3.28%。

国债逆回购利率

交易所资金紧张态势也在加剧,国债逆回购利率大幅飙升。截至24日收盘,沪市GC001收报3.150%,涨幅57.89%;GC002收报8.015%,涨幅245.47%。深市方面数据更为夸张,没有错,这涨幅逆天了,主要由于23日收盘利率仅为0.002%。

24日,股市除了带头大哥上证外,继续歌唱在希望的田野上,创业板叒大跌1.38%。

此次央行出人意料上调MLF利率,各家机构多认为货币政策已现拐点,新一轮债熊开启。

中信证券固收首席分析师明明给出了MLF操作利率上调的四大原因:

1、经济复苏迎暖春,为政策利率上调提供条件;

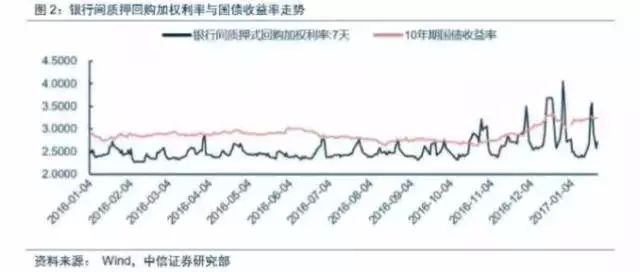

2、短期利率保持高位,政策利率顺势上升;

3、去杠杆和控制地产泡沫有必要引导利率适当上行;

4、美联储鹰派依旧,中美利差面临挑战。

明明团队点评央行MLF利率上调称,加息政策利率近六年以来首次上调,加之考虑到去杠杆仍在路上,美联储渐进加息也是一致预期,

债券市场不可避免的进入技术性熊市。

有银行人士分析称,此举有两个意图,

一是不让金融机构疯狂加杠杆

,体现了调控的精准性;

二

是代表防御性措施

,长期应对人民币汇率贬值压力。

有网友评论就更为尖刻:央行春节前是给了钱,但却是用加价的办法给钱,就和某专车春节期间加价没啥区别。

快点系好安全带!

此次上调是MLF操作历史上的首次上调利率。面对央行6年来首次的利率上调举措,央行在给市场发出什么样的警告信号?

国泰君安债券分析师徐寒飞分析,本次上调MLF利率,可能与1月份商业银行信贷放出现历史天量有关,央行释放出利率上调的信号,是为了引导商业银行预期,

以警告商业银行如果不平稳投放信贷或者控制信贷规模,很可能将面临更为剧烈的调控。