采访:邢承吉(哥伦比亚大学美国史方向在读博士生)

整理翻译:鲁迪秋

《东方历史评论》微信公号:

ohistory

编者按:

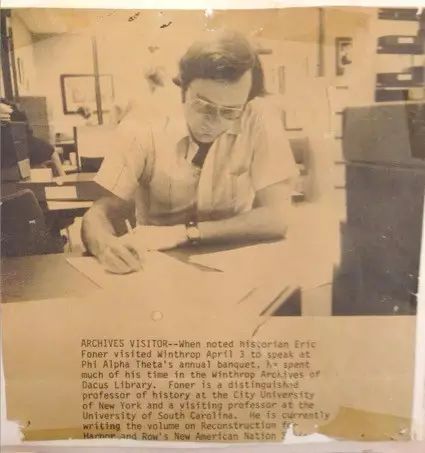

美国著名历史学家埃里克·方纳教授本月访问中国,在北京大学举办“十九世纪美国的政治遗产”系列讲座。

《东方历史评论》早前即已就方纳教授的老师理查德·霍夫斯塔特对其影响、反智主义在美国、美国大选等话题访问方纳先生,值此良机,刊出以飨读者。今天刊出的是访谈稿的下半部分,

点此阅读上半部分

。

反智主义在多大程度上导致了现状?

东方历史评论:当下的形势让我想到了1952年的情形,在那场选举中,艾森豪威尔击败了史蒂文森,为此霍夫施塔特感到震惊而苦恼。

埃里克·方纳:艾森豪威尔当然不是威权主义者。他是将军,但他不是威权主义者。即便如此,霍夫施塔特和很多知识分子都认为,民主党候选人史蒂文森才是知识分子。他著书立说,是深得教授们喜爱的那种人。因此,当艾森豪威尔两次(1952、1956年)击败史蒂文森时,知识分子们震惊了。他们觉得,这反映出人们的无知。他们抛弃了一位知识分子,而投票支持一个没有任何思想深度的人。不过,或许人们认识到,成为教授不一定就是成为总统的条件。就我们所知,我们拥有两位教授总统。

东方历史评论:伍德罗·威尔逊和奥巴马?

埃里克·方纳:对!伍德罗·威尔逊是其一,还有一位是奥巴马。可能还有另外一位,我一时想不起来。伍德罗·威尔逊最终可谓一场灾难。至于奥巴马,则功过参半。但我并不认为,他们比那些非教授出身的总统做得更为出色。实际上,艾森豪威尔担任总统期间,表现得相当好。但这种结果反倒加强了霍夫施塔特与普通民众之间的距离感。他对群众运动感到恐惧,他无法相信群众的判断。这就是他提出并阐明“偏执狂风格”这一概念的原因。

东方历史评论:同样,在他的《美国生活中的反智主义》[1]一书中,他谈论了知识分子和群众之间如何出现了一道危险的鸿沟。

埃里克·方纳:确实如此,霍夫施塔特写了那本《美国生活中的反智主义》。这本书秉持类似的观点,即普通民众反对知识分子。他们不尊重思想,他们的行动受情感支配,他们对专门知识缺少敬意。

特朗普无疑组织了一场反智主义运动,嘲弄专家。以气候变化问题为例:“看看窗外,雪花在飘,所以根本不存在全球变暖,我才不管科学家们相信什么。”诸如此类。是的,这是一方面。但是,政治与精神生活无关,而与其他内容相关。它关乎利益,关乎自我利益与群体利益。它与高深的理论无关。我认为,知识分子存在大量这方面的问题。坦白地讲,我认为知识分子不应该和政治有任何牵连。就我看来,阿瑟·施莱辛格(Arthur Schlesinger)在肯尼迪政府任职,这是错误之举。不应该这样,他们应当置身事外,批评政府。知识分子的角色就是以局外人的身份批评政府,而不是成为政府体系的一部分。总之,这就是我的观点。

东方历史评论:您觉得这次大选的结果是否体现出知识分子与民众之间的分歧?

埃里克·方纳:事实并不是那么简单。毕竟,参与投票的非裔美国人中约有90%的人投票支持希拉里·克林顿。他们中的大部分人并非知识分子。他们只是穷人和中产阶级。拉美裔也投票支持希拉里。是的,换句话说,知识分子绝对全都投票支持希拉里,这是毫无疑问的。但知识分子根本不是一个主要投票集团。仅仅获得知识分子的投票,是不会当选的。因而,其他那些并非知识分子的人,也投票支持希拉里·克林顿。我们同样要考虑这一点。

东方历史评论:所以说,霍夫施塔特的反智主义也不能直接运用于目前的形势。

埃里克·方纳:今天看来,它们都是相关因素。你拿起一本有关美国政治的书,有时候你会得到这样一种印象,那就是美国完全是一个美好的,充满辩论的民主社会,看看林肯与道格拉斯、麦迪逊与汉密尔顿的辩论。但你要知道我们的政治情形绝非如此。我们的政治充满激烈的竞争、仇恨、恐惧、自私自利,纷繁复杂。它不只是建国之父们汇聚一堂思考共和国为何物的智力集会。不是这样的,这不是政治全部的内涵。

东方历史评论:您是否认为目前的形势也是某种来自保守主义的回流和抵制?美国在20世纪60、70年代确立了多元文化主义和自由主义的基本价值,但现在,美国却选出这样一位诋毁女性、与上述价值对立的总统。

埃里克·方纳:在某种意义上是这样的。我们仍在重复进行着60年代的那些抗争:民权革命、女权主义革命。现在,穆斯林问题、对恐怖主义的恐惧等等,使形势进一步复杂化。但你所说的美国是一个多元文化社会的观念,激怒了很多人。所以确实出现了一种强烈的抵制,而特朗普正迎合了这种心理。事实上,他曾说过,我恨穆斯林和墨西哥人。他迎合了他们所谓的“白人国家主义”,即真正的美国人本质上应该是白人。但很长一段时间以来,保守主义者一直都持这一观点。我们反复不断地在为女权主义、堕胎权、民权、种族融合、平权行动而战。50年来,所有这些60年代的问题,都成为我们当下政治的一部分。我的意思是,我们已经一只脚迈入了21世纪,但另一只脚还深陷50年前的政治纠葛里。不过我同意你说的来自保守主义的回流的看法,这当然很重要。

历史学家总是受到周遭环境的影响

东方历史评论:我还想就您的教学和研究生涯提一些问题。您如何看待您的父亲杰克·D·方纳与您的导师霍夫施塔特对您研究旨趣的影响?霍夫施塔特是当时少数几个在《黑人史杂志》上发表文章的白人知识分子之一。同时有意思的是,我也了解到杰克·D·方纳成立了纽约的首个黑人研究项目。

埃里克·方纳:不是,是在新英格兰,在缅因州的科尔比学院。20世纪60年代,他最终得以在缅因州的科尔比学院任教。在那里,也就是在新英格兰的一个学院里,他成立了首个黑人研究项目。大概是1967年。不过你提到的基本事实是对的。

东方历史评论:谢谢您的纠正。而您也在哥伦比亚大学开设了最早的非裔美国人历史的课程。

埃里克·方纳:确实如此。W·E·B·杜波伊斯(W. E. B. Du Bois)、保罗·罗伯逊(Paul Robeson)都是我家的朋友。我是听着弗雷德里克·道格拉斯这些人的事迹(废奴主义者及其反对奴隶制的斗争)长大的。可以说,霍夫施塔特强化了这一点。霍夫施塔特对这些问题感兴趣,尽管他实际上没有就此过多展开。但他对它们充满兴趣。正如你所说,他写过奴隶制,写过南方的佃农。这些毫无疑问对我产生了影响。但同时,民权革命也对我产生了很大影响——历史学家总是受到周遭环境的影响。求学于民权运动时代的经历,显然对我和其他很多人都产生了影响,这种经历引导我们去关注美国历史的这一方面。

东方历史评论:整个研究生涯中,您几乎都在教授美国史,以及为年轻一代编写教科书。您出版了一系列教科书,影响遍及全国。您荣获了哥伦比亚大学的“伟大教师”称号与“校长杰出教学奖”。我想,今天很多历史学家都会把研究放在第一位。但您在研究和教学两方面都做出了贡献。

埃里克·方纳:谢谢你。我想说的是,我非常享受教书生涯。现在我已经从教学岗位退休了。我享受向年轻人展现自己想法的过程。我想,这就是教学的本质。但我并不认为教学与研究之间存在差别或冲突。事实上,教学相长。教学迫使你进一步阐明你的观点。你必须向别人展现你的观点,他们不是专家却是一群聪明的听众。你必须阐明你在教学过程中想要传达的内容,这一过程绝对有助于你的写作。

从事研究也能使你成为更加优秀的教师。如果你积极投入,而非年复一年地再三重复相同的内容,那你就是在做研究,找到新的材料,产生新的观点,写出新的著作。你就成了一个更加优秀的教师。你是在解释你的工作。你是在参与历史进程。所以,我绝不认为两者相互矛盾。我觉得,高质量的研究帮助你成为优秀的老师,而高质量的教学同样帮助你成为更加出色的作者。当然,两者关系有时难免紧张。一天只有24个小时。有时候当你正在写作,教学时间到了,你不得不哀叹,我不应该呆在这里,我必须去上课了。大部分情况下,我觉得我享受这两件事情。我喜欢写作,喜欢研究,也喜欢教学。所以,在我的职业生涯中,我并未发觉它们之间彼此冲突。一些人认为它们冲突,一些人则要么忽视教学、要么忽视研究。它们确实要求不同的天赋,要求几乎迥然不同的性格。写作是一件非常孤独的事情。教学在某种程度上其实是一种戏剧表演,尤其是大型的讲座课程,我上过很多这种类型的课。这样的课堂容纳了200个学生。你是表演者,也是教师。相较于独自一人在图书馆工作,这是完全不同的个性特点。

东方历史评论:所以说,申顿教授在教学方面对您产生了很大影响。

埃里克·方纳:当然!

东方历史评论:而霍夫施塔特则影响了您做研究的旨趣。

埃里克·方纳:我试图吸收他们各自的长处。

东方历史评论:此外我还听说,在“哥伦比亚大学与奴隶制”(“Columbia and Slavery”)的课堂上,您使用了数字历史来教学,并鼓励学生们建立自己的在线项目。

埃里克·方纳:我还没有达到那个程度。我对现代技术所知甚少。我不使用脸书、推特以及其它你想得到的社交媒体。电子邮件是我能使用的最现代的技术了。但我在课堂上使用过图像,这就是你刚刚提到的。我建立了一个网站,来把信息传达给班上学生。我在课堂上投影这些图像,以便进行讨论。那不是什么高端科技。我是说,我不使用PPT,也不使用他们所谓的“翻转课堂”(flipped classroom)。这些都是当下的高科技,我一样也不用。

不过,你或许知道,我最后一次上“内战与重建”的大型讲座课程时,有人录像了,还把它上传到了网上。这就是他们所说的“慕课”(MOOC, Massive Open Online Course)——大型开放在线课程。现在世界上任何人都能免费地获取这项资源,成千上万人已经观看了这个视频。我的意思是,把信息传播到世界各地,这真是件好事。中国人、韩国人、非洲人、拉丁美洲人都在观看。我觉得这太棒了。这个视频是免费的,我无利可图,也没有人为它支付任何费用。这只不过是知识的传播,亦即教师职业的本质。现在,我拥有数以千计的观众。这确实不是最好的教学方式,因为你和学生之间缺少互动。你不知道这些学生是谁,他们也无法向你提问。但至少我不再教书了,我讲过的课却一直保存在那里。

东方历史评论: 您对退休生活有什么打算吗?

埃里克·方纳:我现在还不清楚。去年春天我从教学岗位退下来,但现在我比以前还要忙。退休不等于放松。我有太多的工作要做。我真应该回去教书,这样我就能拥有一些闲暇时光了。我打算到处走走,在各地做演讲。如你所知,3月份我将在北京呆差不多一个月时间。11月份,我刚刚在英国做了演讲。虽然有些疲惫,但我觉得很快乐。

东方历史评论:您仍旧在教书。

埃里克·方纳:是的,我仍在教书,只是不在正式的课堂里教书罢了。目前我不在写书,但写了一些文章。此外,我必须不断修订我的教科书。新版教科书会在3年后出版。所以,我有很多不得不做的事情。不过平心而论,退休之后,你就能更大程度地掌控自己的日程安排。我不必参加委员会的各种会议。我不必去任何我不想去的地方,你明白的。这样你就得到更多自由。但我太忙了,我必须学会更经常地说“不”。

学者应该走出象牙塔

东方历史评论:还有个问题涉及到您身为公共知识分子的自我定位。您刚才提到,公共知识分子应当站在局外人的立场批评政府。您如何看待学者的公共责任?

埃里克·方纳:在这方面,我同样很赞赏霍夫施塔特。他是当时典型的公共知识分子。他给杂志写文章,那些杂志受众很广。我也努力这么做。我认为,我们应当走出象牙塔。

我给《国家》(The Nation)杂志写了很多文章。这是一份政治杂志,我是他们委员会的成员。我借用历史来撰写政治文章。它们大部分关乎历史,但与学术期刊的写作全然不同。这些是政治观点。你只要记住自己此时的角色,就没有问题。我并不把我的这些文章看作高层次的学术研究。这些不过是我利用我的历史知识,来介入政治问题,以使它们得到充分理解。我也给《纽约时报》或其他出版物写文章。我觉得,如果有能力的话,我们的学生应把历史知识带给更广大的公众,这很重要。但我认为这谈不上是一种责任。我觉得,历史学家的责任在于研究与写作一流的历史作品。如果你能借此影响更多的读者,自然是件好事。但即便你不能影响许多读者,只要你能写出优秀的历史作品,也已经足够。我们所有的工作都有赖于其他历史学家的工作,他们的工作帮助了我们,为此我们必须向他们致以敬意。

东方历史评论:您如何看待您自己在不断发展的学术新潮(比如跨国转向)中的地位?举例来说,在1976年出版的有关汤姆·潘恩的著作[2]中,您已经注意到,我们需要拥有系统的美国史知识,以及对英国和法国激进主义的了解,才能呈现出一个全面的潘恩形象。您把汤姆·潘恩及其激进的工匠伙伴,置于一场广阔的大西洋世界的人员与观念的交换中。显然,您在英国进行了为期2年的研究。我也注意到,您参加了拉比埃特拉会议。在托马斯·本德(Thomas Bender)的《拉比埃特拉报告》(La Pietra Report)[3]中,我看到了您的支持签名。

埃里克·方纳:我参与了,但我其实并未到场。很不巧,因为这场会议十分奢华。他们提供了各式各样的美酒佳肴。我可能参加了其中一场,但这是一系列的会议,因而历史学家们得以在意大利度过一段美好时光。

我不知道该说些什么。我的意思是,当你处理托马斯·潘恩或奴隶制或类似问题时,你必须记住这些问题本质上是跨国的。在我的《除了自由,一无所有》[4]一书中,比较了美国和其他国家废除奴隶制之后的情况。还没有人研究过这个问题。他们比较过奴隶制,但从未比较过奴隶的解放。当时人们还尚未自称全球史或跨国史。我们还没有创造这些名词。我们只是说,这就是历史,我们在研究和写作历史。这就是我通常的做法。我只不过是努力研究和写作优秀的历史,使用最合适的方法与最恰当的材料。我不是理论家,没有历史理论,也不做历史的方法论宣言。我认为你应当依据主题、依据提出的问题,力所能及地尝试使用最新颖的方法与材料。

但我总是随时留意周围的形势。在我整个学术生涯中,历史学的变迁、妇女史和性别史的兴起,当然还有跨国史的繁荣,以及所谓“文化转向”与“语言学转向”的出现,这些对我发挥了极大的影响。我那本关于自由的著作[5]受到语言学转向的影响,诸如话语的意义,以及语言如何塑造政治行动等等。所以,我设法学习、利用新方法,得其精华而又不拘于一家。历史学是一个浩瀚的领域。研究与写作历史没有唯一正途,却有数不尽的好方法。我努力学习这些方法。但我并不信奉任何教条,比如这才是研究与写作历史的正确方式,除此之外别无良法。

东方历史评论:2000年当选美国历史学会(American Historical Association, AHA)主席时,您曾发表题为《全球时代的美国自由》(“American Freedom in a Global Age”)的演讲。这在一定程度上是受到跨国主义影响的结果吗?

埃里克·方纳:不是。我从未写过关于如何写作历史的文章。我认为,如果你觉得某种历史写作方式很好,那就去付诸实践。影响历史的最好方式,就是研究与写作历史。我本来可以毫不费力地起草一份声明,呼吁大家都去研究全球史,但我没有。这样做很简单,也有许多人这么做了。然而要证明全球史的重要性,却是一件困难得多的事情。

更早些时候,我所作的美国历史学家组织(Organization of American Historians,OAH)主席演讲某种程度上涉及的是宏大叙事与历史叙事的碎片化问题。我认为,宏大叙事不一定要以牺牲历史叙事的多样性为代价,同时我也将向大家展现如何做到这一点。我没有说你们应该做什么,相反我会说,这是怎么做的例子。我那本关于自由的著作就是如何写作一种概念的历史的例证,既避免了同质化,也避免了牺牲美国经历的多样性。它或许产生了作用,或许没有产生作用。但我认为,这就是我们应该做的事情。我们应该写出一流的历史作品,而不是发表有关如何做好历史的宣言。

回顾68事件

东方历史评论:我最近在研究哥伦比亚大学1968年那场学生抗议运动。您反复提及,20世纪60年代的民权运动影响了您的兴趣与您的历史写作。您是否参与了哥伦比亚大学在1968年的学生抗议?

埃里克·方纳:(笑)你是代表警察局来问话的吗?

东方历史评论: (笑)不是的,我只是对1968年的学生运动很感兴趣,读了一些当时的报纸,也打算采集一些口述史的文本。

埃里克·方纳:当时我也在哥大。正在写博士论文。

东方历史评论:您是在博士阶段的最后一年。

埃里克·方纳:跟那些年轻人相比,我的态度要温和得多。要知道,本科生才是真正的激进分子。另外我要提醒你,尤其当你做口述史的时候,要记住记忆本身并不可靠。如果记忆和文献之间存在冲突,以文献为准。你也十分了解,记忆是被创造出来的。人们想象一些事情,之后他们便认为这些事情发生过了,实则不然。

我有一个很好的例子,可供你引以为鉴。我清楚地记得我和理查德·霍夫施塔特之间的一段对话,那时他凭借《美国生活中的反智主义》一书再次荣膺普利策奖。当时我在他的办公室。他接到一通电话,他说,噢,非常感谢。他放下电话,对我说:我的《反智主义》一书刚刚拿到了普利策奖。于是我说,恭喜您,教授,真是太棒了。他说,我其实不应该获得这项大奖,我第一次赢得普利策奖,那是名副其实,这一次却不是。我的意思是,这是一件伟大的事情,而霍夫施塔特却表现得如此谦逊。但只有一个问题,那就是这件事根本不可能发生。尽管往事历历在目,但我很清楚,这一切根本没有发生过。我是怎么知道的呢?当我获得普利策奖时,我回顾了此前的获奖者,查看了他们的名单。我追溯到霍夫施塔特胜出的那年。他于1964年春天获奖,而那时我在英国,不在这里。所以,那件事根本没有可能发生。但我对那件事记忆犹新。换句话说,我把一些确实发生过的事情,一些我跟他之间的相关对话,拼凑在了一起,并想象它发生在那样一个根本不符合事实的时间段里。这就是为什么口述史并非百分之百地可靠。你要知道,我没有在说谎。我确实对这件从未发生过的事情记忆犹新。