当知识是时代最重要的驱动因素,如果不具备知识管理的能力,那么不论你有多么强大,都会被淘汰。

德鲁克认为,

知识驱动变革

,有三个阶段:

也就是常常提起的知识管理。知识管理要有一套科学、有效的策略方法,能够让你的知识和资源能够去解决遇到的问题。

你可以构建知识库,对知识进行分类管理;也可以创造知识地图,让自己的知识脉络更加清晰,帮助自己进行知识运用。

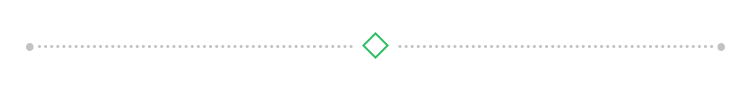

更简单地,或许你可以把知识管理,可视化在「人生一张表」上,

把知识原料变成知识资产,实现知识复用

,让行动效率快如闪电,达成真正的“知行合一”。

去年研读完 30 余本知识管理书籍,我对知识管理有了一个新的理解:

它

是我们解决问题的一种生活方式。

人一生中有解不完的难题,一波未平一波又来侵袭,需要你不断去解决。

有些人因为没有复盘沉淀,

下次遇到相似问题又要重新来一遍;有些人处理完一个问题把心得经验沉淀下来,下次遇到类似问题,很快就找到解决方案。

一次付出,一生复用。

我们要做的就是那些可复用的事情:

比如买一次房,就了解清楚各个环节,自己都能成为一个业余专家,下次再买轻车熟路,成本极地;

比如研究完一个主题出了一个课程,就梳理出做课的一个sop,下次再创作效率得到很大提升;

比如参加任何一个考试,通关后都能梳理出自己的经验,给后来人做参考;

......

将复用思维当成一种生活方式,那么,你在消费的同时就会成为一个创作者,你为自己创造价值的同时也会为更多人创造价值。

最重要的是,你所创造的价值是建立在自身的独特性上,别人就没有办法和你竞争。

系统的想法在下面的文章里,和你交流。

为什么说知识管理的终极目标

是把所有知识可视化在一张表里?

知识管理类似于图书馆,知识以分类的形式存储在相应的地方,每本书作为一个小知识块,同类的书组成某一领域的知识,而多个领域的图书则构成一个大图书馆。

不同的是,知识管理更高级,组成知识体系中的每一小块知识是可以相互联结在一起的,并非只有点与点之间的线性关系,而是网状关系。

然而,很多人的知识体系是“以资料收集为中心”。把文章、音视频、信息、书籍下载保存到笔记或文件夹中,只做输入(阅读、听和看),不做整理输出,很少尝试去主动解决问题,常表现为以下几点:

缺乏深度:只有广度,纵深不够

单一化:缺乏关联,知识孤岛

难以检索:没有分类,分类不合理,只管存不管用

质量不高:理论冲突,资料可信度低,不够新鲜,缺乏更新

在《穷查理宝典》这本书中,查理·芒格讲到:

“如果你只是孤立地记住一些事物,试图把它们硬凑起来,那你无法真正理解任何事情……你必须依靠模型组成的框架来安排你的经验。”

我理解的知识管理是就像搭建一个脚手架。各种类型的知识模块化,像砖块一样的按照框架往里放,当需要某一方面的知识时,可以很容易的从里面搬出需要的砖块,从而将存储的笔记变成模块化的知识资产。

整个知识管理系统,就是将所有的知识模块化、清单化、流程化、表格化、模板化,形成一个又一个框架。这些框架最终会汇总在一张表中,按照一个逻辑排列下来。

为什么最后要把知识管理系统可视化在一张表里呢?

我们都听说过财务报表,从财务报表上我们可以看到公司的经营状况,战略意图以及价值和未来。不管商业社会多复杂,我们基本上可以通过三张表:资产负债表、损益表和现金流量表来驾驭它。

同样,知识管理也可以用一张表来驾驭。这张表将你的经验、教训、阅历、作品,和在学习、生活、工作中积累的知识资产汇总在一起,像财务报表一样,可视化呈现出来,我称之为:

人生一张表。

知识如果不能可视化呈现出来,你的积累将是模糊一片。

所以,这张表既是一张知识地图,方便你检视自己的知识资产;同时又是一个指南针,帮你确定了一个积累方向,专注在这个方向上持续收集信息、整理、加工、输出。

将知识模块、框架、超链接

用印象笔记打造知识管理一张表

那这张表如何用印象笔记打造呢?在我看来,主要分为以下三步:

第一步:将知识提炼成模块化的知识资产

托马斯·斯图尔特在《软资产:从知识到智力资本》一书中提到资产这个概念,他说:资产是什么?资产是将原材料转变成价值更高的东西,仅仅有数据并不是资产。

所以,我们必须对笔记进行一次提炼,将有价值的信息提取出来。提取后的信息就是一个最小的知识单元,或者说知识模块,这样的模块才算得上是知识资产。

我们需要做的,是将笔记加工成一个个模块。别人储存笔记,你提炼模块,思考范式的转移会带来创造力的提升。

我自己习惯建立一个表格,对收集的课程、书籍做知识模块的提炼,将提炼的知识模块汇总在一张表格。像李敖那样,书只读一遍,精华全带走,以后只看这些知识模块。

比如,我组织了100 多位伙伴,精选了 30 余本知识管理书籍,使用印象笔记,共创了 1200 多张知识卡片,汇总在一条笔记里面,用一张表格结构化呈现出来。当笔记数量下降一个层级,再创造新的知识,一目了然。

第二步:建立知识管理框架

只有按语法排列起来的单词群,才能用有限的词汇来表达种类繁多的事物。这种现象被称为:贫乏律。

把这个知识可以迁移到信息收集上,我称为

信息贫乏律。

你在印象笔记里面收集几万条信息,不是收集越多越好,而是建立一些框架,把信息分门别类放入不同的框架,我们只需要记住一些框架就可以管理所有信息。

任何一门知识中都有大量的细节、数据和事实。

这个框架,就像树木的主干和枝干,让“细枝末节”有了悬挂之处,让你的知识多而不乱,极大的增强你的知识吸收和整理能力。

比如,我的知识管理系统主要按照金字塔的创作模型搭建的。最底层是阅读、写作、衣食住行、家庭、公司等基础通用知识,上面一层是专门研究的主题或者是一个领域,比如演讲、人脉、财富、营销等,最上面一层是作品,通过研究后产生的结果,打包成一个作品向市场交付。

第三步:超文本打通所有知识环节,一张表链接组合人生知识

打造知识管理系统的核心就一件事:构建一张表。

当你的整个整理管理系统通过框架组合起来后,你可以在表中嵌入超链接,形成一个超文本组织,在多层文本或各个层之间穿梭。

在印象笔记中,给一条笔记插入不同的超链接,一点击就跳转到相应的知识页面。一个项目完成后,就可以统一创建普通目录,建立项目索引,查看时一目了然。

比如,我把知识框架,结合印象笔记的超文本组织,变成我的人生一张表:将一生积累可视化“输出作品”,我希望我能创作更多的优秀课程作品。

所以我的这张表,会围绕「核心一件事」及产出作品来展开。这里有:

时间

银行,

记录个人思想成长史,让过往每一天历历可见;

知识银行,

储存写过的知识卡片,文章以及往期发表的作品;

生活银行,

衣食住行娱的安排开展;

财富版块,

规划家庭财务,给家人提供物质保障;

阅读、写作、生产力等

通用技能版块,

将素材积累可视化;

学科、领域、专题版块,

感兴趣的学科,想研究的领域,待整理的专题;

复利版块,

汇总模板、清单、SOP,将知识标准化、流程化;

还有

关系模块,

储存人脉、情感和合作关系

……

人生一张表,是因人而异的,每个人都可以明确不同的行动方向。

我们团队成员小慧梨,构建了人生展馆,由学习、工作、阅读、关系、健康、财富、兴趣等多个系列主题的子展馆组成。每个阶段主动关注一个主题展,然后用作品来闭环。

知识管理的难点不是工具

「知行合一」sop行动系统

获得坦克般执行力

其实,构建知识管理系统的最大难点,从来不是「用什么工具」,而是做到「知行合一」。与其反复琢磨到底哪一种方案最适合我,不如立即开始行动。

著名知识管理专家、日本一桥大学教授野中郁次郎先生认为:

所有知识,最初都源于实践经验。获取知识,必须与行动相结合,即“知行合一”。

知识与实践不断发展,不断互相比照、互相促进,创造由此而生。

但是,我们为什么积累沉淀了大量知识,也总结出一套经验方法,仍然不想听其指挥去行动呢?

很多时候不去做,并不是你意志力低和拖延症晚期,而是缺乏一套可执行的SOP助推行动系统,去弥补认知与行动之间的裂缝。

SOP

,也就是“标准操作程序”,是Standard Operating Procedure 三个单词中首字母的大写。

将某一事件的标准操作步骤和要求,以统一的格式描述出来,用来指导和规范日常的工作。

可以降低启动成本、提高效率、建立行动闭环。

比如你喜欢收纳整理,

阅读浏览了大量断舍离的文章,积累了相关知识,就可以把其中可借鉴复用的知识提炼出来,根据自己的房间情况,梳理出步骤流程,然后在某一次大扫除中践行实施,不断补充更新。

再以阅读、写作为例:

我们想要输出高质量内容,需要阅读书籍、零碎文章、各种文献

还要记录灵感,做选题,记笔记、写卡片、组合文章

如果出书,也要了解销售情况、复盘改进.......

这里面有大量素材需要管理。

如果你建立一个 SOP,只需要三张表格,就可以把复杂变简单。

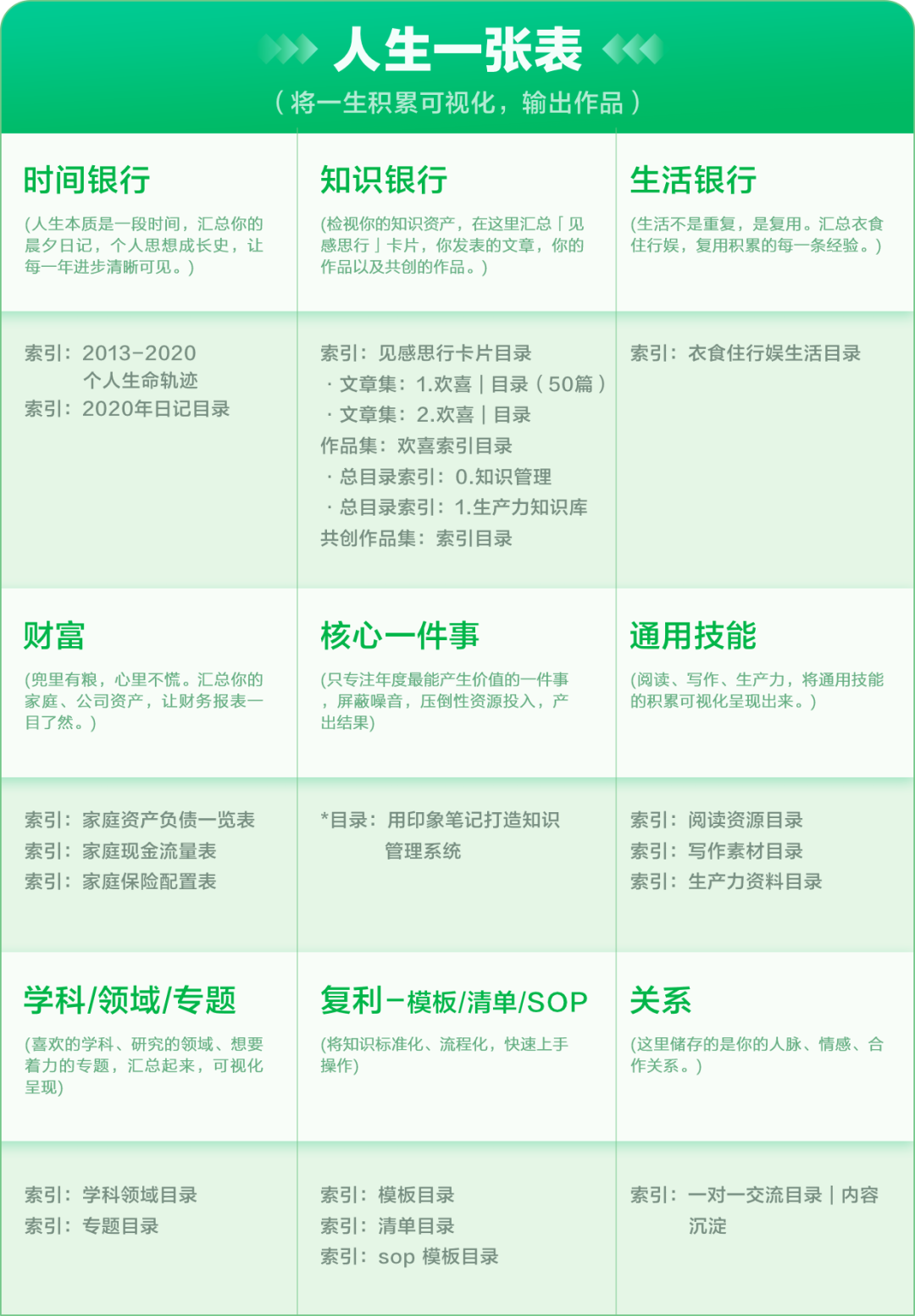

第一张:见感思行表格

不管是阅读一本书,还是加工微信文章,摘录文献,这张表全部搞定。

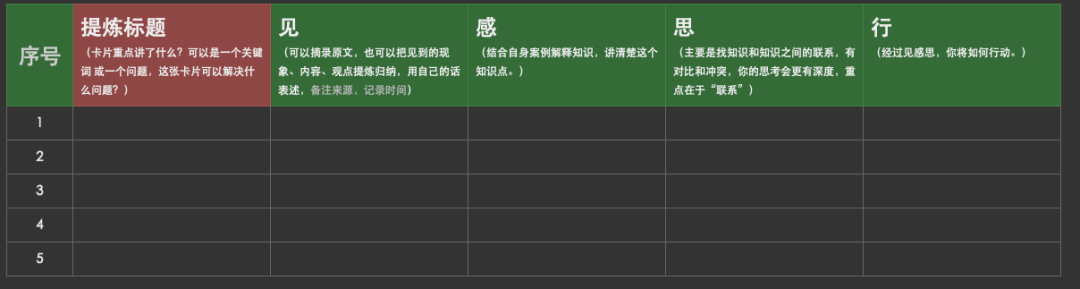

第二张:想法—成稿,六步流程图

大量的想法,比如一闪而过的灵感、一篇文章的构思、一本书的读后感、一个系列课的计划、一个想要达成的目标、这辈子想要完成的未竟事宜等,都能拆解成六步完成。将想法先写下来酝酿,补充关键词、关键句、资料素材、慢慢成稿。

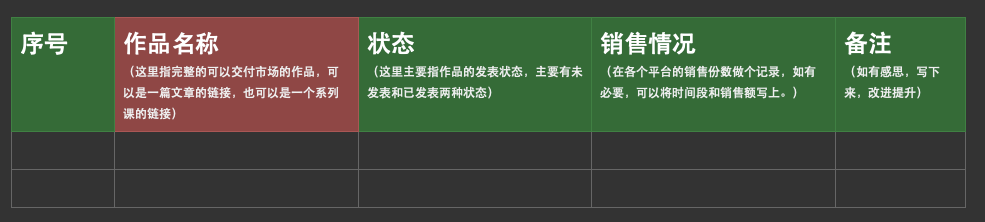

第三张:作品跟踪清单

发表的作品,上线到哪个平台,销售情况、复盘改进的点做好记录。

这样三张表下来,就完成了

「输入-加工-输出」

的一个完整闭环。

又比如演讲,

很多人会紧张到说不出话。

这个问题如何解决呢?

利用SOP系统,任何一个人,只要拥有值得分享的思想,就能发表精彩的演讲。可以将内容设计成一个SOP:

-主题:

提供与用户有关的新认知;

-目标:

一切没有结果的演说都是自嗨;

-开场:

首先自我介绍,拉近与观众的距离。还可以利用提问、讲故事或事实、展示视频或图片等方式,来引发观众的兴趣和关注;

-中间:

围绕主题来进行自己的讲述或论述。注意结构上主线分明、层层推进。穿插观众互动环节,时刻保持与观众的连接;

-结尾:

需要对自己的论述做一个总结,总结+金句的组合,给观众带来满满的收获感

这样一套流程下来,行动起来就像填空,帮你高效搞定演讲。

一旦变成流程,也就意味着:当我再次面对类似的问题时,无需重复操心,可以直接调用我已有的流程来解决它。

所以,我们可以基于这些已经内化的流程和模式,把脑力花在对新方法、新事物的探索上面,专注于思考如何去优化它。

我们不仅教你如何做一套SOP,还总结了涵盖生活方方面面的

七个 SOP 模板:价值、演讲、写作、营销、人脉、财富、目标,

邀请你一起建立。

不同领域的节点,往往更容易互相碰撞,构建一些你之前从未想到过的连接,从底层打通,形成一套紧密而极具韧性的系统 —— 这也就是查理芒格所说的

「多元栅格模型」。

它们将会是你拓展心智边界的强大助力。

利用

「知识管理一张表+行动系统sop」