编者按

“面朝大海,春暖花开”,海子的诗,呼唤出对质朴、单纯而自由人生境界的向往,同样也抛出海岛面临的实际问题——淡水从何而来?水资源短缺已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈。海水淡化是解决我国沿海地区水资源短缺的重要途径和战略选择,也是拓展生存发展空间的战略需求。

海岛小型化海水淡化基本情况

海水淡化,顾名思义,就是从海水中取出淡水。

海水淡化技术的快速发展,源于各国工业经济发展及淡水资源短缺需求。

日本依靠海水淡化技术已经完成了钢铁、电力化工等高耗水工业向沿海转移;美国工业战略转移将在2035年完成,计划在东海岸建立18座海水淡化厂;韩国海水淡化从开发试验起便将现场放到中东市场。我国海水淡化工程主要分布在水资源最短缺的沿海城市和海岛。北方以大规模的工业海水淡化工程为主,主要集中在天津、河北等地的电力、钢铁等高耗水行业,以万吨级为主;南方以海岛民用海水淡化工程居多,主要分布在浙江、福建、海南等地,以百吨级和千吨级为主。

针对海岛小型化海水淡化技术的应用研究,特别是在结合新能源利用方面, 国外科研机构如Philips、STM等公司也较早开展了海水淡化与太阳能应用技术研究,并示范应用。如在墨西哥、法国等地都建有数十吨级的海水淡化工程。我国在太阳能海水淡化技术方面的研究始于上世纪70年代,中科院能源研究所在南海岐州岛和西沙中建岛上分别搭建了两座海水淡化装置,日产淡水量分别为1吨和0.2吨。

海岛小型化海水淡化主流方案

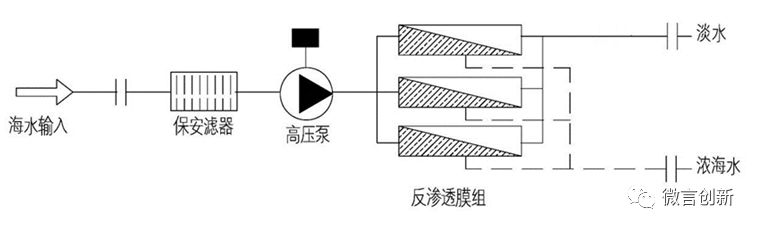

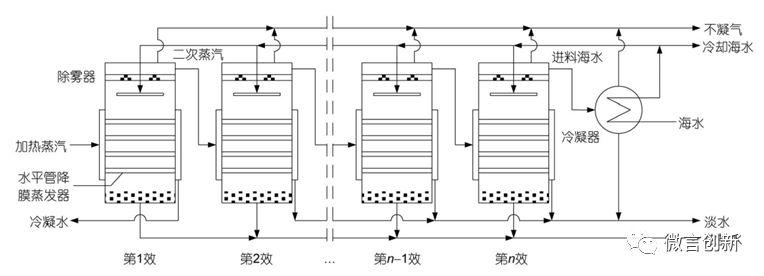

目前成熟技术路径主要有两类:一是膜法(反渗透),利用半透膜过滤经过预处理的海水,获取淡水;二是热法(多效蒸馏MED),利用热源通过蒸馏的方式,获取淡水。

图1 反渗透法制备淡水工艺流程图

图2 多效蒸馏法制备淡水工艺流程图

经过多年的科技创新和工程应用,我国目前已经掌握反渗透和多效蒸馏等主流海水淡化技术,相关技术已经达到或接近国际先进水平。截止到2016年底,全国应用反渗透技术的工程112个,工程规模81.2万吨/日,占全国总工程规模的68.40%;应用多效蒸馏的工程16个,工程规模37万吨/日,占全国总工程规模的31.07%。

热法制备淡水,产品水品质好,居民接受度高;海水预处理要求低,后期维护成本低。缺点是,设备初期投入较高,能耗需求大。

膜法制备淡水,初期投资成本低,设备可叠加,防腐蚀性能好。缺点是,产品水质不稳定,居民接受意愿不高;对原料海水要求高,预处理要求严格,需要专业人员定期维修保养。

表1 反渗透法与多效蒸馏法海水淡化对比

规划要求和上海的基础

1、相关规划要求

国家发改委和国家海洋局联合发布的《全国海水利用“十三五”规划》以及国家海洋局和科技部联合发布的《全国科技兴海规划(2016-2020年)》中明确提出要重点突破膜法或热法一体化海岛或舰船用海水淡化装备生产,小型反渗透淡化装置的吨水电耗降低40%,形成多种形式的系列化成套装备。在面积较小、人口分散的有居民海岛和具有战略及旅游价值的无居民海岛,建设小型海水淡化装置,促进旅游开发、生态岛礁建设,服务海岛开发与经济发展。支持海洋渔船加装海水淡化装置,提升船舶作业生产能力。

另在国家发改委和国家海洋局联合发布的《海岛海水淡化工程实施方案》中明确提出,实施海岛小型海水淡化工程建设,海水淡化技术在海岛普遍推广应用,到2020年,力争新增海水淡化规模1万吨/日左右,与可再生能源的耦合效率显著提高。

2、上海的基础

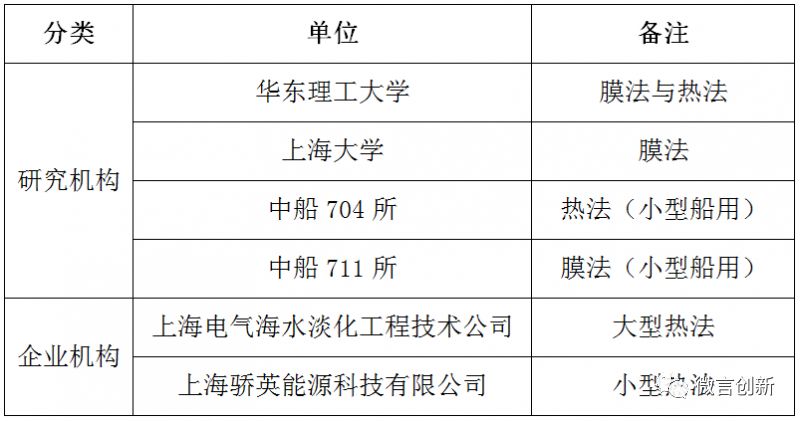

上海自“十二五”以来,在大型、小型海水淡化技术研究、工程应用等方面都取得了众多成果。代表性机构如下:

表2 上海海水淡化行业代表性机构

举个例子,中船711所在本世纪初就开展了反渗透海水淡化装置系统优化和全自动控制方面的研究,为用户提供了3吨/天到50吨/天等多种规格的成熟产品。目前正在开展适用于100吨/天的反渗透海水淡化能量回收装置,进一步降低反渗透海水淡化的能耗。

上海电气自2007年涉足海水淡化领域,通过技术研究、装备制造,系统集成,逐步奠定了大规模热法海水淡化领域的国内领先地位,并走向海外。

工作建议

基于掌握的情况,以及上海淡水资源较充裕的禀赋,上海可利用技术研发优势,服务国内,并输出一带一路国家,具体建议如下:

一是加快突破海水淡化国产化关键技术。

充分发挥上海市科技创新计划的作用,重点推进海水淡化与新能源高效率耦合、新型材料(如膜材料、高耐蚀传热材料等)等技术研发,提高海水淡化系统的国产化率,形成绿色、安全、高效的海水淡化技术,并在海岛示范应用。

二是主动服务“一带一路”技术需求。

对接绿色技术银行上海管理中心,梳理形成典型整体解决方案,为“一带一路”国家海岛小型化海水淡化需求提供科技支撑。

三是积极推动细分市场技术标准体系建设。

目前我国海水淡化标准还存在覆盖面不全、适用性不强等问题,亟需针对海岛小型化海水淡化装置设计、施工、验收等方面制定和完善标准体系内容。通过上海市技术标准专项支持企业开展标准研究,为海岛小型化海水淡化产业规范化发展提供保障。

(责任编辑:刘小玲)

房川军,上海新能源科技成果转化与产业促进中心主管, 高级工程师。

零排放的氢能,加你不容易

基于大数据的我国能源体系供给侧改革问题思考

新能源汽车动力电池智能制造技术发展现状

工业4.0时代的能源发展态势

发展分布式能源相关政策及对策建议

能源互联网:未来能源发展的必然选择

“数”里行间 | 2006-2016年我国能源科技热点追踪

“数”里行间 | 2017年上半年我国能源技术热度版图

“数”里行间 | 2016年第四季度能源领域发展动态数据分析报告

(本文不代表微言创新观点。欢迎投稿、转载和商务合作,请联系

[email protected]

)