2018

年

5

月

19

日

作者:蒋伟

作者简介:蒋伟,成都欣蓝文化传媒有限公司董事长,中国东方文化研究会创意产业委员会副秘书长,中国房地产研究会会员,全国房地产经理人联合会会员,执惠平台专家作者,中国设计师协会会员,高级室内设计师,其手绘设计作品被设计类专业杂志和出版社刊登,创意室内设计荣获

2012

大中华区十佳设计师称号。帅先提出室内

“

立体居家

”

的理念。在都江堰放水节现场惊奇发现

“

藤、布

”

文化元素。

原标题:藤、布和水元素创新组合

用

“

七态

”

打造世界级文化产业示范区

——

文化创新打造传统产品经济向共享产业经济转型的示范

观察与提炼发现藤、布和水元素的精彩

藤布,是天然植物和块状面料两大用材元素的统称。藤、竹、棕、麻等天然植物编织原料为之

“

藤

”

,丝绸、棉麻、夏布等块状面料为之

“

布

”

。这个文化元素符号是在中国都江堰国际放水节现场惊奇发现的,它是人类起源文化中具有代表的元素和符号标志。

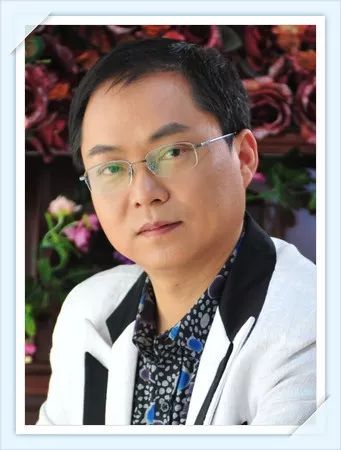

放水节的重要组成部分是拜水大典。

“

咚咚咚

”

三声礼炮,身强力壮的堰工奋力砍断鱼嘴前阻断内江杩槎上的绑索,河滩上的人群用力拉绳,杩槎解体倒下,江水顷刻奔涌而下。仪式中,麻绳、竹绳、竹笼、杩槎和各种服饰布景,仿佛就是

“

藤

”

和

“

布

”

文化元素符号在激情演绎。这时的水仿佛也绽放出新的生命,穿越千年历史,把中华治水先贤和李冰父子的精神血液融入滔滔江水,接引到了人群之中,一起共舞和欢呼。

放水节的拜水大典给我们深刻展示了三个元素符号:藤、布和水。

(拜水大典

“

藤、布

”

在演义精彩)

水是地球一切生命之源,

“

上善若水

”

是人对水最好的诠释,成为人类精神层面最好的象征。而

“

藤、布

”

文化元素最直接的经纬特征,让线与面有了一个鲜明的产品符号印记,成为支撑都江堰拜水仪式的主要材料元素。如何用中华传统工艺和大国工匠精神讲好中国故事,展现文化的自信,实现民族的伟大复兴,

“

藤、布

”

不仅是一个传统手工艺文化的符号、更是一个国际上可述说能融合的好创意,它将在人类共识

“

水

”

的映衬下增添新的晶莹光彩。

“

藤

”

和

“

布

”

是支撑拜水仪式的主要内容。这个内容元素丰富多彩,其应用无限广阔,涵盖人类生产生活的各方面。以

“

藤、布

”

为代表的这些中华民族传统手工艺对很多人而言,其实并不陌生。藤编、竹编、棕编等民间手工艺制品如今已广泛应用于家具、茶楼、咖啡厅、装饰工艺品等领域。农耕时期,全国很多各地传统村落里的原居民常常会在农耕闲暇之余,以土生土长的天然藤蔓和植物苎麻为原材料,按传统工艺精心制作藤编、竹编、棕编和用于遮身保暖的棉麻、夏布等生活日用品。

(藤、布产品代表图片)

锦、绣就更不用说了,闻名遐迩的

“

四大名绣

”

已经成为中国传统文化输出一张亮丽的名片。

“

丝绸之路

”

就是因为它的文化友谊和艺术产品属性而命名。这些精美的非遗手工艺产品蕴含了丰富的各地域文化,特别是

“

藏、羌、彝

”

文化走廊它的元素特征更明显突出,是中华民族民用产品中最具特色的一个代表。他们反映出中华民族的先民们通过融入自然、顺应自然持续循环内含

“

天人合一

”

的哲学理念,展现了中华民族的民族自豪感和文化的自信心。

(藏族绚丽的服饰

“

就是布

”

图片)

文化元素创新让传统工艺焕发青春

党的十九大报告强调,文化是一个国家、一个民族的灵魂。没有高度的文化自信,没有文化的繁荣兴盛,就没有中华民族的伟大复兴。传统工艺是中华文化的重要组成部分,而当前我国一些传统手工艺技术与产品处于国际产业链中、低端的位置,国内原料市场与生产市场没有形成资源有效整合与合理分配,一些手工艺面临传承与发展的现实困难,有的还有濒临灭绝的处境。

如何走出这种困境,经过对生产第一线的了解,对一些手工艺技术传承人的走访,结合国际发展趋势以及当前我国在十九大提出的

“

共抓大保护、不搞大开发;生态优先、绿色发展;培育新型文化业态;鼓励文化创新。

”

等指导思想和工作精神。可以用

“

藤、布

”

再结合水为主要元素进行文化的创新,形成主题文化和特色产业联动发展与可持续生态旅游的局面,同时积极融入

“

一带一路

”

经济建设中,构筑起一个高标准文化产业示范区的功能定位,打造一张主题文化鲜明、产业特色突出的文化新名片。

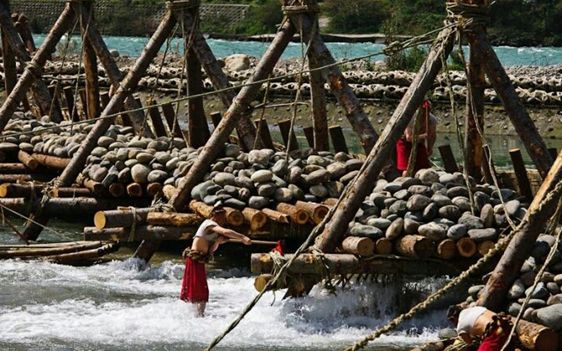

(示范区

“

藤、布

”

和水元素创意的入口大门示意图)

这个主题突出特色鲜明的文化产业示范区的建成,更可实现原文化部提出的《文化部关于印发

<

文化部

“

十三五

”

时期文化产业发展规划

>

的通知》的规划要求,内容中明确把文化产业划分为

11

个行业,而这

11

个行业都可以在这个文化示范园区一一展现。在内容上实现,构建

“

文态

”——

用文化故事讲述吸引文化旅游;创意

“

艺态

”——

用新颖艺术作品展示激发参观文化旅游;营造

“

生态

”——

用绿色低碳行为感召环保文化旅游;维护

“

形态

”——

用原始地理地貌体验互动感受文化旅游;燃起

“

情态

”——

用乡愁记忆时代符号回忆文化旅游;带动

“

业态

”——

用产业链形成特色观光休闲文化旅游;实现

“

观态

”——

用以上布局形成主题内容文化旅游。

通过运用以上“七态”的实施让产业链上的政府、企业以及民间非遗艺人包括游客等关联互动者都成为合伙人、合作者,也可以达到对困难非遗产传承人精准扶贫的目标。实现从传统产品经济向共享产业经济转变的盈利模式,促成文化和旅游的高度融合,将起到一个好示范作用。

日前,文化和旅游部等三部委联合发布《中国传统工艺振兴计划》,让中国的传统工艺备受各界高度关注。也就是要用传统文化繁荣之光照亮中华民族的伟大复兴之路,在弘扬中国优秀传统文化上不断探索新路径、好方法,使之成为人民向往美好生活的重要载体。就是要在传统文化如何繁荣上作好大文章。

挖掘元素文化

创新打造世界级文化产业示范区

水是地球上一切生命之源,

“

藤、布

”

也可以说是人类最广泛的物质基础之一。中国都江堰因有

“

藤、布

”

的材料支撑才有享誉世界水利工程的诞生,都江堰拜水节展示的

“

藤、布

”

和水元素符号,也是世界的元素符号。世界各国各民族都以水而居,都因有水而发展、富裕、安康,水寄予我们人类最大的希望。世界各国、各民族生产生活中又具有丰富

“

藤、布

”

的元素,

“

藤、布

”

和水是物质的产物更是文化的升华。

有人说人类历史上真正的文化中心有三个

——

公元

7

世纪的长安,

19

世纪的巴黎和今天的纽约。但

19

世纪的巴黎、现在的纽约和公元

7

世纪的长安比还有一个缺点,就是缺少诗意,缺少更远古场景与现代时空的有效交流与碰撞。而

“

藤、布

”

这一又古老又极具现代的元素符号,可让远古田园诗意与城市时尚喧嚣高度融合激情述说。

“

藤

”

为自然植物编织的源头,

“

布

”

为块装面料的源头,这两个元素符号与水创新组合将可以融入到世界的文化血液里,并以此为命题建设一个世界级的主题文化艺术中心,让中华民族的传统文化和手工艺又重新焕发青春闪耀光芒。

(示范区

“

藤、布

”

和水元素的艺术展览中心示意图片)

(示范区

“

藤、布

”

和水元素创意的建筑外观示意图)

藤为布始、布为服源。华夏之谓,即来自服章之美和礼仪之大。关于

“

藤

”

和

“

布

”

在中国的大地上传奇感人的故事有很多,他们在应用功能和牵手友谊上也给我们留下无数感动。时代不同,定位就不一样。

“

丝绸之路

”

时期当时的中国文明领先世界,成为那个时代的标杆和学习榜样。而当下我们在传统文化传承与发扬上与文化发达国家有一些距离。面对当下我国传统文化以及工艺的全面振兴,其实我们就是要用更开放的胸怀拥抱世界、拥抱各民族灿烂的文化。不断创新技术和创造新市场,提升落后的工艺和保守的思想,打开文化走出去的新局面。据教育部数据显示,我国到

2020

年全国当年外国留学生数量将达

50

万人,是亚洲最大的国际学生流动目的地国家,这为我国建设亚洲或世界级的文化产业示范区奠定了坚实的基础。

(示范区

“

藤、布

”

和水元素创意的艺术中心广场效果图)

(示范区

“

藤、布

”

和水元素创意的建筑室内示意图)

“

生态优先、绿色发展,共抓大保护。

”

是十九大提出的发展方向,

“

藤、布

”

大部分的产品都是绿色生态天然的原材料,制作工艺基本上是全手工操作,其产业特性和产品属性就是

“

绿色生态

”

的代名词。我国有广阔的原材料生产市场和技术工人,有设计基础优良的各大专业院校支撑,如何让一些古老悠久的传统文化和手工艺不被时代所淘汰和遗弃?除了有效的整合这些有利资源外,更需要我们找好文化产业如何述说的窗口,同时构筑起为文化、艺术以及科技融合发展的综合平台。通过与传统手工艺人深度合作,形成一套完整的文化产业链条,构筑起一个新型文化业态,建立一个产业链全盘棋的好机制,在制造工艺创新上有多投入、敢创新和敢实践的示范园区。让一些濒临灭绝的传统手工艺传承并发扬光大,充分让传统文化及其手工艺技术的发展与时代同步,形成合力带动

“

藤、布

”

及其关联行业整体发展的良好局面。

(示范区内具有异域风情

“

藤、布

”

元素特色酒店示意图)

当前,国家积极推动建设

“

一带一路

”

,一个新的

“

丝路经济

”