作者:国馆都书

来源:国馆读书(guoguandushu)

图片来源于网络,如有侵权请联系删除

金马奖落幕了,在一片争议声中。

争议,是因为一些别的事,但另外一些事没有争议,比如好电影的获奖。

比如

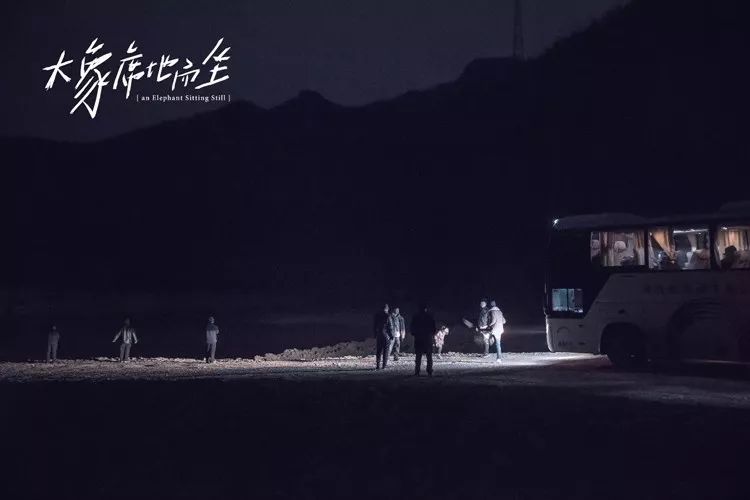

《大象席地而坐》

,这部电影在本届电影节上收获三个奖项——

最佳剧情长篇,最佳改编剧本,观众票选最佳影片。

当然,这部电影的导演胡波,没有能来领奖,因为去年十月,他已经死了,自杀,用一根绳子吊死了自己。

他的妈妈在领奖台上说,谢谢颁奖典礼,谢谢评委,谢谢观众,然后低头致谢,眼睛掉下泪水。

在离世401天后,胡波在不知道是天堂还是地狱的地方,静静看着这一切,没有人知道他此刻,会是怎样的表情。

胡波,又名胡迁,出生在山东省济南市一个普通的家庭;

他出生在初夏的七月,巨蟹座,那个季节的济南,天气刚刚从纷扰的晚春平静下来,还隐藏着一丝不安的变动。

星相学里面说,出生在这个季节的人,都特别敏感,那么胡波应该就是其中一个。

他热爱文学,从小埋头于书本,但是在念书这件事上面,胡波并没有什么天份;

他两次高考失利,最后灰心丧意地进入了山东一所专科学习。

如果他没有在途中迷上电影,并因此改变方向退学,那么他的人生,就只是一部颓废的青春电影而已,连三流的都算不上。

但他迷上了,就像刚长出喉结的少年,遇到了让他怦然心动的女孩子一样;他不顾父母反对退学,连续参加考试,终于考上了北京电影学院。

那年,他22岁,那时候的他差点以为,自己的人生真的会从此改变。

考入北影的胡波,很快就成了话题人物。

他经常做一些诸如为了亲身感受树叶霜降的场景而独自坐火车到大兴安岭的事;

经常因为电影的拍摄手法和细节,和周围的同学甚至导师闹得不可开交。

人们在背后悄悄议论他,有人说他是真正的艺术家,有人只把他当神经病。

但无论他是哪一种,名为中国大学的这种地方,容不下胡波这种离经叛道的怪人,

同学不亲近他,老师不喜欢他,他也渐渐发现,自己原来梦牵魂萦的高校,就如那个曾经求而不得的女子,仅仅给自己送了一眼秋波,便转身离去。

他朋友说:“胡波这个人,天生就有一种忧郁的才气。”

当一个人去到最想去的地方,发现的是现实和理想之间巨大的壕沟,做不了想做的事,找不到接下来的方向,可能谁都会冒出一身忧郁的才气。

不过这时候事情忽然又有了点转机,他把心一横,开始写起了小说。

2016年,胡波以胡迁发布的中篇小说集

《大裂》

,

获得了台湾第六届世界华文电影小说奖

,他开始有了一点信心,更是一头扑倒在了文字创作上面。

尽管如此,天性讨厌营销和高调的胡波不愿意配合宣传,《大裂》最终虽然得以出版,但销量扑街,出版商也开始嫌弃这个怪人,胡波再一次铩羽而归。

而后,他开始步入自暴自弃,靠酒精度日的生活。

在那段时间,他身上最大的标签不是“才子”,是“穷”;

出版两本书,稿不到两万;导演过两短片,无分文收入;

他陷入了严重的抑郁症,一边饮酒,一边掉头发,独居一室,彻夜不眠,头发永远乱得像杂草一样。

连女友都无法忍受而离他而去。

几个月后,胡波放不下,写信挽留女友的时候,只收到一句:“你恶不恶心?”

大概胡波那时候也在想同样的东西吧;

“这人生,真恶心。”

造化总是弄人的,尤其是对胡波这种偏执的人;世界因为他的奇特而讨厌他,偶然却又发现,有些事情只有这种人做得来。

他的剧本《大象席地而坐》,被行业内一位大鳄看中,尽管得到的投资不多,他已经非常开心。

似乎多年煎熬的回报要来了,他终于能够按自己创作的剧本拍电影。

然而事情当然没这么简单;投资影片的行业大鳄,不是慈善家,当看到胡波捧着一个长达240分钟的初片到他面前的时候,他只对胡波说了一个字:

“删。”

一部主题晦暗,拍摄手法奇特,居然还长达240分钟的文艺片,简直是对观众智商的侮辱,投资方表示这样的电影一定会在票房上暴死,逼着胡波把影片剪掉一半以上。

身无分文,拿着别人的钱,

胡波多么不愿意,也只能照做。

最后,

《大象席地而坐》成了一部不属于他的影片

;而最讽刺的是,当他想去买回这部自己一手一脚自己打磨出来的电影的版权时,发现版权回购居然需要几百万,够买两辆法拉利。

胡波的第二本书,《牛蛙》中有这样一段话:

“虚无就是站在路口,这个路口有很多条通向各个方向的路,但每条都看不到尽头。”

看不到希望的胡波,最后的选择是一头撞在虚无上面;

他找了一跟白色的绳子,把自己吊死在公寓的里那个狭窄的楼道里,他的朋友后来在微博上写道:

“在那样的地方,他可以随时收手,只要他想,手和脚都能找到支撑的地方。”

但胡波没有这样做,

他在一个随时可以活过来的地方,抵抗着生命的本能,毫不犹豫地吊死了自己,直到最后一刻都没有回头。

四个月后,《大象席地而起》的原版——那个240分钟的版本,带着超长的镜头和隐晦压抑的表达手法,去到了柏林电影节,提名最佳处女作奖。

一年后,这部电影获得金像奖提名,并在最后斩获三项大奖。

有人说,他只要再撑四个月就可以了,他可能就不会死。

但四个月,对于已经和世界抗争到麻木的胡波来说,太长了。

朋友说,胡波死于偏执。

如果他再圆滑一点,找到更好的沟通方法,说不定一切都不至于走向无法挽回的方向。

说不定他在学校就受到教授的欣赏,得到电影投资的推荐;

说不定能找到足够的道理,说服《大象》的投资人去做一个新的尝试;

说不能不至于消极得让女友都无法忍受离开;

但他在追求梦想的时候,忘记自己身在凡间;

忘记人纵胸怀千般诗意,也不可能靠吸收日月精华维生;

他忍受不了世俗,也无法接受迎合世俗的自己;

于是他的人生就像一个飞速旋转的陀螺,越转越快,最后飞离地面,砸得粉身碎骨。

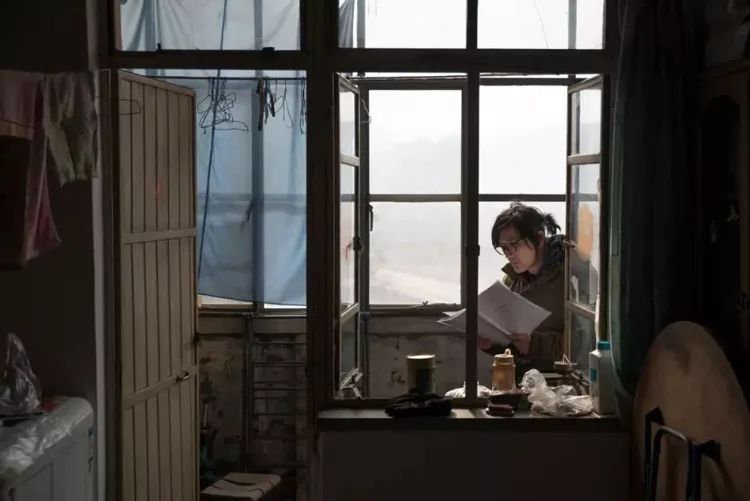

胡波导演思考剧本 图片 | 潘图

神奇的是,当胡波离世的消息传出后,一堆人忽然就冒出来了,感叹他拍的电影是多么深刻,写的文字是多么纤细;

甚至有人觉得,是因为胡波的升华了他的作品,让《大象》斩获无数奖项;

他至死都拒绝被商业化,被资本绑架,万万没想到,在自己死了以后,依然逃不开被消费;

在胡波离开后,有几个朋友看了下媒体的报道后,说:

这个世界不配拥有胡波这样的人。

就像梵高生前贫困潦倒,患上严重精神病,死后作品却被拍卖出天价,被争相收藏;

就像舒伯特年少时三餐不继,最穷的时候只能和友人共穿一条裤子,死后却被誉为“18世纪最伟大作曲家”之一。