三川写在前面:

天和妈妈是一个偷摸来到这个世界的生命,做为一个多余的农村女婴,出生当天就离开父母跟姥姥姥爷生活;她夜哭8个月,不停生病,村里人对她说“你妈不要你了”“你是黑孩儿,警察来了是要抓你的”……要论童年阴影,要论被抛弃感,有几个人会比她更大呢?

然而她后来真实经历的人生让所有的人对她另眼相看,我们在听的时候不仅热泪盈眶,而且心中激情澎湃。我深受儿童心理学奠基之作《孩子:挑战》的影响,不问原因为什么,而问目标在哪里。

世界上很多人都没有一个完美的来处,但我们因为有一个伟大的目标,可以自己走出一个精彩人生。愿这个有力量有自信的人生故事对你有用。

我出生在八十年代初期,河南农村。

村子里的砖墙上刷着红色的大字:

宁可血流成河,也不多生一个。

我的父母是镇上

的

中学老师,算是吃皇粮的人,有了姐姐之后,有关我的出生就都是藏着掖着的了——偷摸怀孕、悄悄生产、连月子都不敢坐。

而我在出生的当天就被姥姥趁着天黑抱回了她村里的家。

那晚电闪雷鸣下着雨,

姥姥

差点迷路。本来按着我奶奶的安排,生了女娃是要送人的,姥姥舍不得就主动提出来抚养我。

一出生就与母亲分开的我,应该是愤怒的,我在生命前期很不好养,先是夜哭了8个月,

姥姥就用她的土办法让我爸在村头树上贴上:天黄黄,地黄黄,我家有个夜哭郎;过路君子读三遍,一觉睡到大天亮(在后来的亲子共读时,还真找到了这首童谣的原文)。

事实上,也不管用,我度过了黑白颠倒的前几个月。

好不容易长大一些,却经常生病,感冒一次需要好久才能好,村里一共只有两个医生。

有一个医生差点打针要了我的命,所以我就成了另一村医的常客。他也够意思,经常上门服务给我打针,无奈医术有限,有一回把我的屁股打得起大疙瘩、走路一瘸一拐了,还不见效。姥姥也就不敢再去找他了。

从那以后,不管我生什么病,姥姥就把褥子往拉粮食的架子车上一铺,她和姥爷就拉着我去镇上的医院了。

▲小时候拉我去看病的架子车。

有一次生病,赶在刚下完雪,架子车压在雪地上嘎吱嘎吱作响,路上没有行人,两旁都是头顶白雪的麦苗,架子车走过的声音被衬托得非常清晰和有节奏。

姥爷在前面拉,姥姥在后面推,我窝在被子里随着车子晃动,

我真希望那一刻永恒啊,因为我知道自己被深深地爱着。

在村里长大的我,独享了姥姥姥爷的宠爱,但是周围的一些人却并不是那么善良,他们会经常提醒我是被父母抛弃的孩子,对我说“你妈不要你了,你看你姐就不住我们村里”“你是黑孩儿,警察来了是要抓你的”……

他们也许不是出自恶意,但于年幼的我却是一种真实的伤害。

我会认同他们的话,觉得被父母抛弃很可怜,自己不应该在这世界上,是多余的,会被警察抓走的。直到高中时,我才从理智上摆脱了这些童年阴影。

我是在树上长大的

那时的农村还没有电视,虽然通了电,但停电的时候比有电的时候更多,所以我们的生活还保留着原始的作息——日出而作,日落而息,一天只吃两顿饭,有点过午不食的意思。

上学的孩子放了学是要干农活的,而老师也种地,所以除了寒暑假,我们还有各三周的麦忙假和秋忙假。

而平日上课,老师也心不在此,大家都很穷,老师对孩子的管理简单粗暴,关注也少。这显然对孩子的学习是不利的,但也有好处,那就是受到的约束少,学生们有很多自由的课外时间。

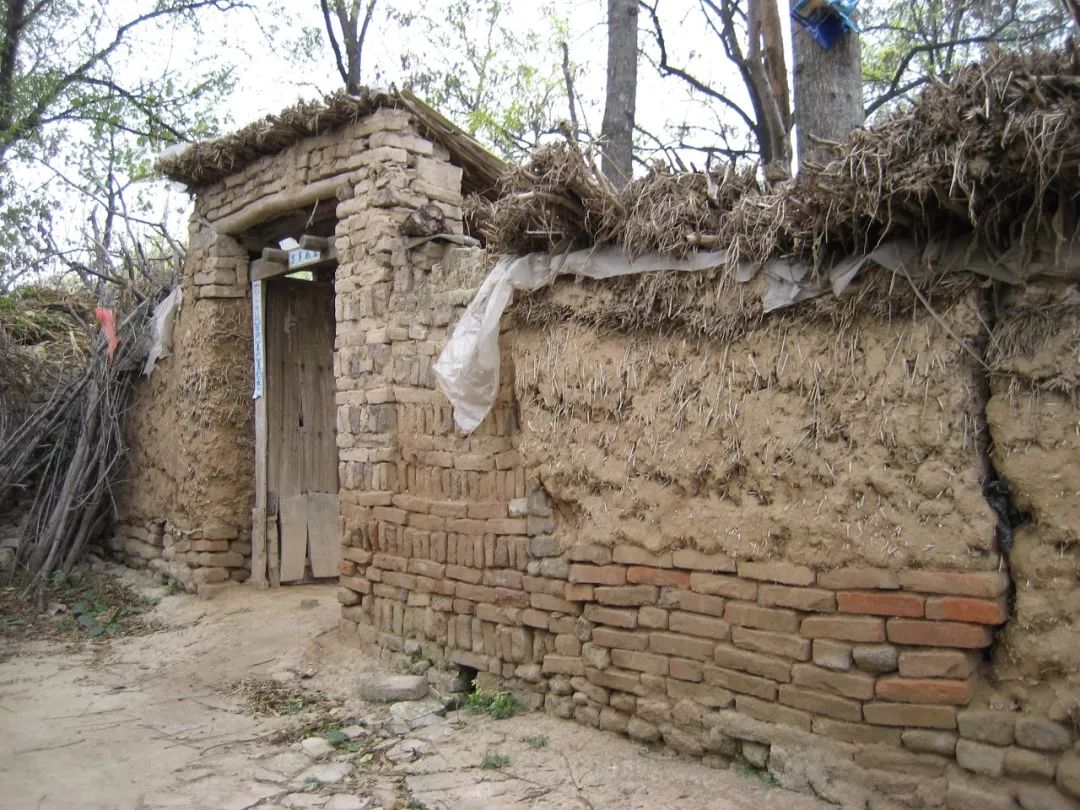

▲姥姥姥爷家的正门。

小时候,农村太穷了,我没有留下任何照片童年照片,还好后来拍了一些老房子的照片。

▲我长大的家,偏房。

▲房子的后面。

除了干农活,我和小伙伴们一起爬树、翻墙、捉爬喳(蝉的幼虫,方言音)、挖泥坑、摔胶泥,在田间路上疯跑、打滚,随便找一棵树或是一个麦秸垛就是我们比赛倒立的绝佳道具(看谁倒立的时间长,俗话叫“熬油”),这些玩法都是不需要什么道具的。

而另外我们常玩的踢毽子、跳皮筋、扔沙包可就不是人人都有了,虽然是很便宜的玩意儿,但对于刚刚能吃饱的村民来说,很多人是舍不得给孩子买的,而我却总会得到姥姥用布头缝的沙包、姥爷剜掉大门上的铜钱做的毽子、妈妈给的压岁钱则用来买皮筋。

所以这时候能体现出我的优越性了,大家都喜欢找我玩。就是这些野玩儿法,锻炼了我的毅力和身体素质,等到12岁以后,我竟然极少生病了,感冒发烧的挺几天也就过去了。

那时暑热的时候,也没有空调,大人们找树荫乘凉,我们这帮孩子则找到更好的去处——树上。

为了不无聊,我发明了树上捉迷藏的游戏,这对于蒙着眼的人是很有难度的,只能靠手摸树杈儿爬过去到处找人,而躲在树枝的人有时为了不被抓到会爬到很细的树枝甚至树梢上。

有时意外就发生了——掉下树,我也这样掉下去过,幸好那时都是土地面,倒也没摔伤,屁股疼是真的。

后来我们就发现有一种树的树枝特别有韧性,那就是褚桃树,哪怕手指一般粗的一根小枝子就可以承受一个孩子的重量,由于我们经常爬那棵树,以至于它变得光滑无比。

除了可以夏季在树上捉迷藏,春天去榆树上摘榆钱、槐树上够槐花、柳树上做柳笛,掏个鸟窝更不在话下,而在秋末临近霜降的时候,我则骑在泡桐树上看着我的红薯地以防别人来偷,因为那是姥姥姥爷特意为我种的红瓤红薯,比其他人家种的白瓤红薯甜多了。

而因为几乎每天都在爬树,裤子不知磨破了多少条,但是姥姥也不生气,补补就又穿了。爬树是我童年特别快活和记忆深刻的时光,以至于后来我都对别人说自己是在树上长大的,事实也确实如此。

除了爬树,我的另一大玩乐就是泥巴了。这个在农村太容易得到了,随处都可找到,实在干旱的话就自己和泥,除了捏一些没有美感的乱七八糟的东西,我们还把它捏成小碗的形状,用很大的力气猛然摔在地上,强烈的气流会把泥碗儿冲出一个破洞,并发出“砰”的一声,于是游戏规则就是谁摔的声音大,谁的泥巴破洞大。

虽然,那是物质很匮乏的年代,但我们一样是欢声笑语的童年。而且,因为亲历了农耕的过程、每日与泥土为伴,我对土地有特别深厚的情感。成年后,每当看到村庄和农田变成钢筋混凝土的格子楼,我内心总会莫名伤感。

在大学毕业第一年

我给姥姥买了个房子

就这样泥里、树上摸爬滚打着,我长到了12岁,那一年跟随父母去县城居住,开始了中学生活。但是,姥姥姥爷的家已经长在了我的灵魂里,所以我一直在县城的家找不到多少归属感,一到周末我就自己骑行16公里回到姥姥家。

▲曾经拉我去医院的架子车,现在由我来拉。

而在这个过程中,我也发现姥姥和姥爷开始变老了,他们变得开始依恋我,盼着我回家。

后来凭借高考,我来到了北京。对于我个人,想要走出农村的一大动力是想改变自己的命运,也同时想要让姥姥姥爷为我骄傲,幸运的是,这两点我都做到了。

只身北京求学的时候,他们是真的老人了,一个七十多,一个八十多,我真的特别担心他们的不期而别,虽然这件事情从我上初中时就明白并开始恐惧了,但我一直都没有做好准备。

有时,我会觉得不公,为什么我在那么小的年纪就要看到白发苍苍,就要去担忧最亲密的人的离去。

也是那时候,我认识了法源寺的一位师父,跟他学佛,用更智慧的眼光去看生老病死、人生百态。

然而祸福总是时刻变化的,当我毕业留京工作了,想要让姥姥姥爷过几天好日子的时候,姥姥却生病了,距我毕业只有半年之隔。

▲姥姥第一次病后自己做康复训练。

得了脑梗的姥姥留下了一些后遗症,再也不能给我炸麻叶、包饺子、做各种好吃的了,她自己的生活刚能勉强自理,而这也多亏了大学闺蜜的父亲远从兰州奔波而来用针灸细心调理了近一个月。所以我是多么幸运,困难出现时总能得遇贵人。

▲我和姥姥在公园。

经历了此次波折,我知道姥姥姥爷需要身边有人才行,而他们只有我母亲这一个孩子,那时我的父母已随我姐在市里生活,离姥姥姥爷的村子有百十里,要去得先从市区乘车到县城,再换车从县城到镇上,之后再步行六七里路才能到,非常不方便。

于是,在大学毕业当年,我就做了一个大胆的决定——在市里给姥姥姥爷买一套房,这样母亲就方便照顾他们二老了。

那是2006年,我刚工作不到一年,正在实习期,每月只有1100元工资,老家市里房价已经上千。对于一个完全没有积蓄的毕业生来讲,买这个房子不是一件容易的事。

首付借了大学老师的,装修款是跟大学同学借的,生活青黄不接的时候,同学们也都慷慨伸出了援手。

所幸我收入在不断增长,几年后,这些钱款轻易就还清

了,而每月的贷款比起我现在的收入已经不值一提了。

姥姥姥爷最后都是从我买的这个房子里走的,也算是随了我的初心。

送走至亲让我懂了

怜惜眼前人,不留遗憾

姥姥是在我毕业后5年走的,走的当晚我和母亲为她诵了一夜佛号,没有哭泣,没有捶胸顿足,我无比平静地送走了她,因为我觉得没有什么后悔和没来得及的事情,而且我希望她是往生佛道的,所以也不愿用哭声拉她的后腿。

生活还在继续,我在网上为她注册了墓地,在墓碑上写着:此别离,爱永存。时至今日,我依然经常梦到她,醒来泪眼朦胧,涌起《世界最疼我的那个人去了》的心绪。

跟随姥姥姥爷生活的经历,也让我深刻体会了农村重男轻女的丑态,只因他们只有我母亲一个孩子,村里总有各种人明着暗着占二老的便宜,侵占些地边墙角了、利用我父母在县城的关系办事后过河拆桥了、拖欠地租了,不一而足。

在高中时,拜阅读所赐,我成了坚定的女权主义者,凡事爱和男生比,要证明比他们强。当然,也包括不想结婚,那时简直是孤傲十足。直到我得遇佛法之后,才把一些执念灵活转变。

在姥姥走之前,我本来是有打算去香港读佛学专业的,但是她希望我能够成家,过正常的生活。而且姥爷一人很显孤独,于是我选择了另外一条道路。能让爱我的人心安,也给自己更具挑战性的修行环境。

▲我和姥爷在做饭。

姥姥走后,姥爷特别像小孩子,我给他买各种好吃的,一有假就回去陪他,那几年我们的联结密切程度超过了之前任何时候,毕竟小时候我的起居更多地是由姥姥照顾。

在姥姥去世5年后,姥爷以96岁高龄自然老了,他走前的两个月还骑三轮车载着我家两岁的大娃去体育场玩。

▲姥爷离世前两个月骑车带着我的大女儿去玩。

姥爷一生为善,干活的时候不惜力气,处处吃亏,与人相处不善言辞,别人只要有所请他都会去,不管是为人盖房,还是给牛羊接生,抑或是半夜为咽气之人穿寿衣,所以我们都觉得姥爷的一生恰如其分验证了一句俗语“吃亏人常在”。

▲姥爷会各种手工活,家里筐子、篮子都是他编的。

亲自送走了至亲,我对人生的生老病死有了更深刻的体验——怜惜眼前人,尽力去做,不留遗憾。

现在,大家越来越关注原生家庭的话题,以我的亲身经历来说,谁抚养虽说重要,但更重要的是稳定的爱,孩子在生命早期只要被足够的爱滋养,那他无论去做什么,都会有底气,可以享受成功,也能面对失败。

当我面临大大小小的问题时,耳边都会想起姥姥说的话“我知道你能行,去哪里我都放心”,所以这种被彻底的信任给了我无数的鼓励。姥姥虽不懂教育理论,但她却做到了现实中最难能可贵的部分。

在我的成长过程中,与父母的关系一直比较平淡。当然,我曾经对他们有过埋怨,觉得不公平,但伴随着自己的独立、心灵成长和他们的老去,我也逐渐释然。

而事实上,他们也觉得对我有所亏欠,对我算是宽容,不干预我过多,所以这是要感恩他们的地方,给了我可以求学的条件并放手让我自己去努力,所以我拥有较多的自由。

后来,我理解了他们当年的困境,但亲子联结的关键期已经错过,我们只能以礼相待,更深的情感互动是难以发生的。

人生最重要的是活好每一个当下,原生家庭也好,曾经的经历也好,那些都是过去,于我已经不重要了。在当前的条件下,继续自我成长、不断修行,这是我余生的课程。

我成为了一个“专家型”妈妈

在30岁时,我自己也成为了母亲。

老大出生后,我本能地去母乳喂养,去学习教育理论,去陪伴孩子玩耍、阅读。最疯狂的时候,一年仅育儿书籍就读了四十多本。

那些滋养过我生命的自然之物,我也尽量都让她去体验——夏天光着脚在院子里、挖土和泥做泥巴、雨天淋雨,躺在草坪、路边感受大地,种植植物,捡取树枝、石子做手工或融入我们的游戏,教她爬树,带她到各种自然的环境,我希望她能够体会到土地对人类和别的生灵意味着什么。

正因为我知道对于学前的孩子最重要的是什么,所以在选择幼儿园时,我笃定选择了一家与我教育理念相符的幼儿园,他们懂得孩子的发展规律,会爱孩子,是用儿童的方式对待儿童,用儿童的方式建构儿童,用天然、带有生命力和情感的日常物品来滋养孩子。

▲大女儿和小女儿在玩水,以及我为她们做的沙坑。

3年半下来,我们想要的给了,当初没想到的也得到了,孩子打下了坚实的人格基础,而我们家长则是跟随各种家长培训、扎堆儿、互助会、家长戏剧节一起学习和实践创新教育,从而得到了深度成长。

去年我家老二出生,由于养育过一个孩子的经验,老二养起来算是得心应手,跟老大比起来,老二才是真正的散养。

从满月起就跟着姐姐东家串西家串,6个月开始自己吃饭,1岁就独坐后排安全座椅陪着接送姐姐,现在她已经跟着姐姐拿起英文绘本让大人读,也会在姐姐旁边拿着笔涂鸦、更会装模做样地在黑板做题。

这让我明白了,只要耕作好老大这块地,老二就有样儿学样儿了。照顾两个孩子精力自然会不够,但是一旦老二会走之后,两个娃就能互相陪伴了,比如老二的绘本就可以由老大来读了,俩人能嘀嘀咕咕一起干坏事儿了,只要大人不怕脏不怕乱她们就能玩得挺好了,所以养老二有不少能偷懒儿的地方。

越努力越幸运,我越来越认同这句话。

因为我自己对阅读的热爱,所以老大从5个月起就开始读绘本了,亲子共读一路走来,家里竟也积攒了近千本童书。

▲大女儿三岁时,她和她的书柜。

而为了满足周围妈妈们对绘本书目的推荐需求,我以和孩子的真实阅读体验为出发点,梳理了0-6岁的绘本书单,就这样不断更新,到孩子六岁时,这个书单已经有了500多本书。于是便有了这一篇很受欢迎的

一位普通二孩妈妈亲子共读,留下这份近500本绘本书单

。

因为幼儿园比较注重孩子或家长的自己动手参与——做布娃娃、自制玩具、做木工等等,这也激发了我的潜能——做衣服。

▲我为孩子们手工做的玩偶、羊驼。

其实,我母亲就会做衣服,虽然我没找她学过,但整个裁剪和缝纫的过程我都是心中有数的,于是买来电动缝纫机和裁缝书籍,就干起来了,没想到真做起来也没有那么难。看着闺女穿着自己做的衣服,那种成就感无以言表。

▲为大女儿做的纱裙。

而闺女也总是卖力地炫耀,她的哪个衣服是妈妈做的,而且有时会说“妈妈,你别给我买衣服了,做一件不就得了”,有时她会对一些衣服分不清是做的还是买的,这些时刻都会让我傲娇一下。

从最初的描实物大型图,到现在的自己画图,我的技能也在不断提高,而且做衣服能够使我沉醉在当下,那种专注于我有一种疗愈的作用。

我也因此明白了,单纯因为喜好去做一件事情,反而是无内耗的,是能通达心灵和生命的,所以带来了真正的自在。而自己的状态是可以直接影响孩子的,孩子会知道你到底是什么样的人,她会吸收你的精神内核。

也正是这些经历,让我明白了好的教育不只存在于国外,不只出现在书里,而是可以落地的。我开始萌发想要为教育做些什么的想法。

这一条小鱼在乎

我小时候一直是班级里的尖子,备受各科老师的另眼相待,高考进入北京高校,凭借奖学金和勤工俭学完成大学学业;

我毕业后任职北京大型国企,轻松解决北京户口,各种资格证和职称证在手,职业路径也稳步上升;

我还很顺利地结婚生子,买房买车,拥有了目前非常稳定的生活……

我完成了一个农村黑户女婴到京城扎根的职业女性的转变,说不上什么辉煌历程,只是被命运之神多青睐了一眼,一步一步都赶在了点儿上。

但随着阅历的增加和孩子的成长,我心中的教育梦越来越强烈,因为教育是关乎心灵的,如何在高竞争的社会保留和激发每个人内心的光,这是我认为最有价值的事情。

众所周知,现行的教育体制备受诟病,但我也欣喜地看到很多个人在洪流中坚持做自己的教育,用自己的力量在影响着教育的局部生态。

因缘巧合下,我去参加了童书妈妈的教师培训,看到了什么是好的写作课堂,也看到了写作所能融入的所有教育内涵。

▲在不久前刚结束的幸福教师计划上,与三川老师合影。

写作不只是文字的组合和应考的科目,而是思维和情感的表达,是自我的探索,也是有疗愈作用的一个修行。

好的教育都是相通的,我深信不疑。于是,我决定去做一名写作课老师,突然吗?意外吗?

不,不,只是契合了我内心所想而已。一个爱缝纫的地产工程师,现在想要做老师,听起来不也挺美的嘛!

关于教育,有很多可为之处,但是扎实做好每一个点,最终都会通往终极的目的。

为了向教育转行,我在自学理论的同时,还考取了心理咨询师证和教师证,但这些只是副产品,要做教育更重要的是需要时间和实践的打磨。

所以,未来我想以多种方式参与到教育的各个层面,让我们中国的孩子也享受到以儿童为中心的教育,能够促进教育公平,能够使教育面向人的培养而非仅仅选拔。

这个梦有点大,能实现多少呢?

我想起一个故事:

暴风雨后,海边沙滩的浅水洼里,有许多被卷上岸来的小鱼。一个小男孩不停地捡起小鱼扔回大海。

有人劝他:“孩子,这水洼里有成百上千条小鱼,你救不过来的。”

“我知道。”小男孩回答。

“那你为什么还在扔?谁在乎呢?”

“这条小鱼在乎!”男孩一边回答,一边捡起一条小鱼扔回大海。

“这一条小鱼在乎”,我想这也是我的回答,不在于做多少,而是尽力去做。

这就是我的故事,一个农村女孩的成长历程,有一样,也有不一样。

本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容。

撰文:天和妈吗

编辑:晓理

相关文章链接:

我们不一样|

我办了一所“不正经上学”的学校,拿女儿做实验

我们不一样|有个强势的妈妈是什么样的体验?

我们不一样|越吵架的旅行越好